刀光劍影亦修行

言一

在二十多年的刀劍制作生涯中,陳遠芳不僅打造出一把把名刀名劍,內心也變得日益強大,完成了技藝與心靈的雙重修煉。

“陳遠芳刀劍金工藝術坊”位于臺中市梅川東路。在都市叢林中居然可以一睹刀劍制作,的確是件新鮮事,每天來這里參觀的游人絡繹不絕。工作室墻上掛著琳瑯滿目的獲獎證書,讓人不禁在心底生出對陳遠芳的敬佩之情。

第一把武士刀

戴著眼鏡,身材偏瘦的陳遠芳讓人第一眼覺得他是個文人,而不會把他和刀劍工藝師聯系在一起。對此,陳遠芳說:“一提到刀劍,大多數人只會想到打打殺殺,你死我活,事實上,刀劍不只是武器,更是文人武士身份與精神的象征。”

談到從事刀劍制作的原因,陳遠芳笑著說:“我從小就很喜歡刀劍,只要一摸到小刀子,就很高興。”然而,真正讓他踏上刀劍制作這條道路的,還是在他當兵退伍那年得到的一把武士刀。那是一把被人拋棄的破損武士刀,也是陳遠芳人生中的第一把武士刀,他舍不得丟掉,決定自己修復這把刀。經過百般嘗試,歷經三年時間,他重新為刀裝了手柄,做了刀鞘,還精心修復了破損的刀面。這中間經歷了許多挫折,也讓陳遠芳深刻認識到,要制作一把刀劍并不是敲敲打打那么簡單。在35歲那年,陳遠芳回到故鄉臺中,一邊從事珠寶設計一邊利用業余時間制作刀劍。然而,當時的臺灣并沒有學習刀劍制作的資源,陳遠芳只好如饑似渴地閱讀國外的刀劍制作書籍,并請教相關藝術領域的專家,靠著敢問、敢做的精神,從別人的制作流程中汲取寶貴經驗。前后經過10年時間的磨煉,一直到45歲那年他終于琢磨出如何制作一把好刀劍,正式轉行成為職業刀劍工藝師。

一出鞘便知好壞

在國外,一般一把刀劍需由不同工匠組成團隊合作完成。不過,由于陳遠芳做過珠寶設計師,掌握了基本金工技藝,在年少時還隨當職業木匠的表哥學過木工,因此從設計、金工到制作刀鞘、握柄等配件,靠自己就能完成,這在業界算是鳳毛麟角。

“一把好刀劍從鞘里抽出來,應有龍吟的聲音,而且能夠收抽自如。”陳遠芳說,刀柄、刀鞘一定要切割精準,否則太緊容易卡住,太松刀又容易掉出來。刀工的研磨也相當重要,一把刀劍必須研磨到宛如鏡面的程度,不過,這樣的技術在全世界也沒有幾個人能做到。此外,劍還要磨得挺直,如果劍彎曲,就連三歲小孩子也會置疑:“劍怎么不是直的?”

“人要衣裝,佛要金裝”這句話同樣適合用在刀劍制作上,而陳遠芳從事珠寶設計的經驗正好派上用場。此外,為了將刀柄、刀鞘裝飾得光彩亮麗,漆藝、皮雕等技藝也是必備的功夫。

做一把好刀劍,光有一身好技藝還不行,得有上好的鋼材。陳遠芳舉例說:“牙匠用的工具不生銹,硬度、強度都足夠,那種鋼材特別適合用來制作頂級刀劍。”此外,F1賽車的傳動軸、狙擊槍的槍管、印刷廠的裁紙刀所使用的鋼材也成為他制作刀劍的原材料。“在武俠小說中,經常會見到‘刀光劍影,這要求材料要足夠好。巧婦難為無米之炊,若沒有好材料,我寧可不做!”陳遠芳說。

不過,越好的鋼材打造的刀劍越難研磨。陳遠芳經常研磨刀劍到深夜,妻子曾數次向他埋怨:“我嫁給了一個夜夜磨刀的男人。”

技藝與心靈的修煉

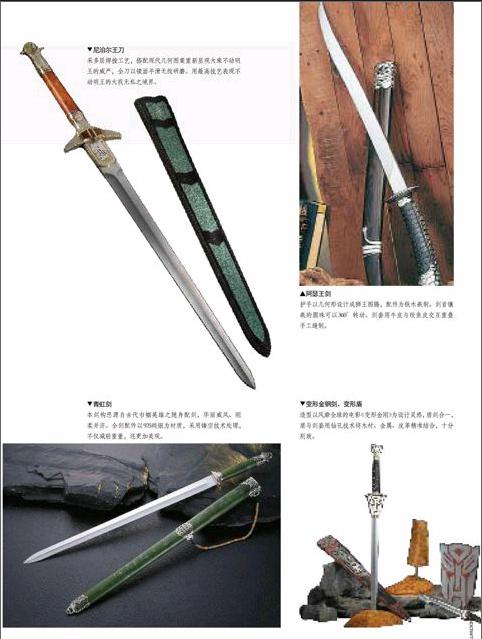

工坊內展示著各種刀劍成品,有古羅馬劍、波斯刀劍、日本武士刀、中國古劍……然而,最讓陳遠芳得意的還是那把耗時三年打造,被他稱為“明知不可為而為之”的“禪心劍”。這把劍的設計靈感源于東周古檄文,陳遠芳在設計時決定在劍柄和劍鞘上焊上300多顆直徑為2.3mm的小圓點。

“這么小的圓點,焊一顆還容易,但要焊兩顆又不讓位置跑偏就難了,更何況是300多顆。”陳遠芳說,由于困難重重,他曾經幾次想要中途放棄,但最后都堅持下來。“當初決定做這把劍的目的就是為了挑戰自己的工藝極限,所以我告訴自己要堅持下去!”

整個制劍過程需要心如止水,除了體力與耐力,更是對心性的考驗,因此陳遠芳為這把劍取名為“禪心劍”。打造好這把寶劍,陳遠芳驚喜地發現,自己不但突破了工藝極限,內心還產生了更多向“不可能”挑戰的勇氣。

“制作刀劍,宛如一場心靈與工藝的雙重修煉之旅,成功的條件取決于你的態度。”陳遠芳常常告訴慕名而來的習刀者,“改變就是做你不喜歡做的事,創新就是做你從來沒有做過的東西。制刀是一場與自己態度、精神的對話,過程永遠比結果更重要。”endprint