天子廟隧道圍巖穩定性分析

韓 濤 梁建權

(1.中國地質大學(北京)工程技術學院,北京 100083; 2.中鐵十九局集團軌道交通工程有限公司,北京 101300)

天子廟隧道圍巖穩定性分析

韓 濤1梁建權2

(1.中國地質大學(北京)工程技術學院,北京 100083; 2.中鐵十九局集團軌道交通工程有限公司,北京 101300)

從傳統的地質方法和數值模擬定量評價入手,以天子廟隧道為例,對隧道圍巖工程質量進行了綜合分級研究,并對地質模型進行了有限元數值模擬計算,為雙線長隧道圍巖穩定性評價提供了一定的借鑒。

工程質量,數值模擬,圍巖,穩定性

0 引言

隧道圍巖穩定性問題一直是工程地質界學者研究的重要課題。目前已經提出了包括定性的工程判別法和定量的力學分析方法、數值模擬方法、圍巖分類法、監測分析法及非線性方法等。目前隧道圍巖穩定性評價存在的不足有:難以有效地獲取有用的圍巖信息,缺乏具有豐富隧道施工經驗和良好工程地質實踐訓練的工程技術人員對開挖過程中地質現象作出準確地判斷并給出相應的對策,現今定量分析評價方法和傳統的地質方法結合效果并不是很好。因此本文首先在系統地調查了工程地質條件基礎上,對天子廟隧道圍巖工程質量進行了綜合分級研究,然后對地質模型進行有限元數值模擬計算,為雙線長隧道圍巖穩定性評價提供了一定的指導意義。

1 工程概況

1.1 地理位置與工程規模

天子廟隧道是307國道復線山西省陽泉市坡頭至水峪一級公路中的重要工程建設項目,該隧道為一條雙線隧道,分為左線與右線,其中左線起點:K12+791.5,終點:K13+679.6,全長總計888.1 m;右線起點:RK12+810.35,終點:RK13+629.4,全長總計819.05 m。天子廟隧道按上下行分離設置,設計時速為60 km/h。隧道按照新奧法原理進行設計,采用三心圓斷面,建筑限界寬為9.75 m,限高5.0 m。

1.2 工程水文地質條件

研究區地表露頭為上石盒子組(P2s)下段~下石盒子組(P1x)地層,巖性主要為紅褐色砂泥巖,灰白色砂巖,黃色或黃綠色泥巖及砂巖等。研究區內有數條正斷層,走向北東,傾向北西或南東,斷距不大。隧址區地表呈全~強風化,多次受到采煤擾動的影響,地裂縫極其發育,巖體呈塊碎狀鑲嵌結構和角(礫)碎狀松散結構。隧道下覆3號,12號,15號煤3層采空區,圍巖結構較為破碎。

研究區區域內發育有固有性、不飽和的含水層,厚度約20 m。厚度約8 m的第三砂巖帶為山西組的主要含水層,結構為粗粒結構,膠結性質較強,節理裂隙較為發育。厚度約20 m的怪砂巖層為太原組中主要含水層,結構為粗粒結構,膠結性質較差,位于灰巖之間。據區域水文地質資料顯示,區域內地下水水位標高為700 m~800 m,總體上呈東高西低的規律[1],地下水動力場構造特征受沁水復式向斜的控制。

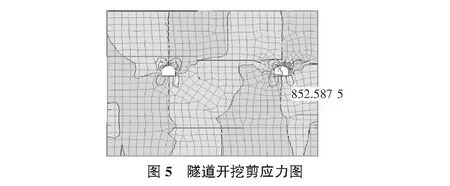

2 巖體工程質量評價

根據點載荷試驗曲線,結合研究區巖石組合特點以及呈層狀分布強度特征,按照劃分工程地質巖組的原則,可將研究區的巖體劃分為五個類型,即砂巖巖組、砂巖泥巖互層巖組、泥巖巖組、灰巖巖組和破碎巖組[2],然后將研究區的巖組再詳細劃分為19個工程地質巖組,參照武漢煤礦設計院的煤礦巷道、硐室圍巖工程地質分類標準來對研究區各巖組進行巖體工程質量評價(見表1)。

3 隧道開挖數值模擬

本節應用有限元方法,采用的有限元分析程序為geostudio2007,對隧道開挖進行分析。邊界約束條件為:左右兩邊線不允許有水平向位移;底邊線處無豎向位移。

3.1 隧道開挖位移場分析

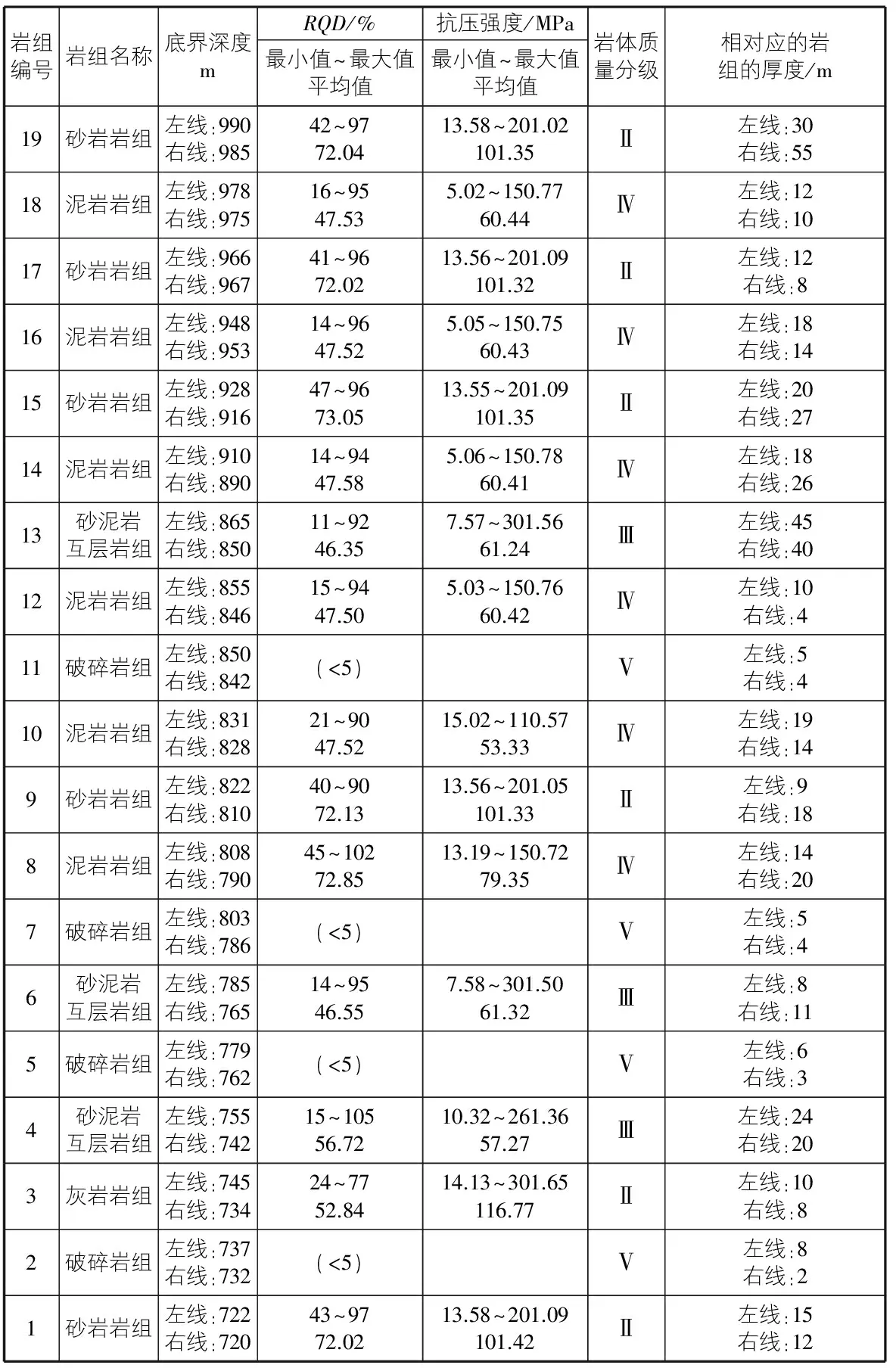

位移場分析結果(見圖1,圖2):在隧道開挖后,拱底的豎直位移為30 mm~35 mm,而拱頂為45 mm~50 mm,因此拱頂的豎直位移較拱底大。而水平向位移最大的位置是在拱腰為2.9 mm處。兩隧洞開挖后水平方向位移具有對稱性,即斷面兩側的位移大小相等方向相反。隧道開挖后圍巖運動的總趨勢為:洞拱頂向下運動,洞兩側圍巖向兩邊張開。

表1 巖體工程地質質量評價表

3.2 隧道開挖應力場分析

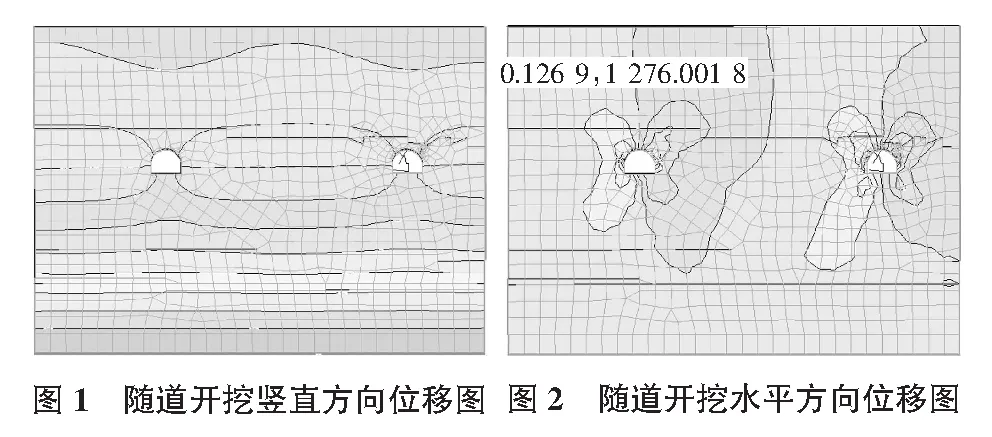

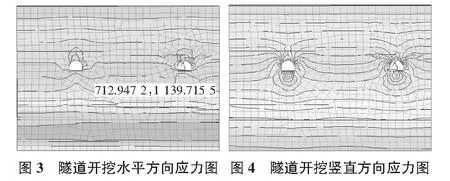

圍巖應力場分析結果見圖3~圖5。

總體上隧道開挖后發生應力重分布,拱頂、拱腰及拱角處應力集中現象較為突出。隧道開挖后整個地層區域應力都是壓應力,只是在隧道附近很小區域范圍出現壓應力很小,有拉張破壞的趨勢,所研究的區域并沒有出現塑性區。圍巖塑性區隨著時間的增長可能會出現,導致巖體的剪切破壞。

4 結語

天子廟隧道圍巖以砂巖、泥巖為主,隧址區水文地質條件較好。研究區未發現滑坡、崩塌、泥石流等不良地質作用,隧道經遇的不良地質主要有煤礦采空區、斷層、地層賦存瓦斯等,已進行了一定的治理。綜上天子廟隧道隧址區工程地質條件較好,適宜在此修建隧道。

研究區場地巖體工程質量,其中隧道左線Ⅱ級圍巖占33.3%,Ⅲ級圍巖占26.7%,Ⅳ級圍巖占31.7%,Ⅴ級圍巖占8.3%;隧道右線Ⅱ級圍巖占42.7%,Ⅲ級圍巖占23.7%,Ⅳ級圍巖占29.3%,Ⅴ級圍巖占4.3%。

天子廟隧道在豎向位移上表現為近似的均勻沉降,最大豎向位移出現在隧道中部,而兩邊的豎向位移與中部頗為接近,這對于隧道穩定性頗為有利。隧道的水平位移最大出現在硐壁,為2 mm~3 mm對隧道穩定性影響很小。隧道徑向的正應力為1.5 MPa~4 MPa,最大剪應力為2.9 MPa,不足以對隧道的襯砌造成破壞。隧道由于地下采空引發的不均勻沉降很小,因為隧道所穿過的采空區開采歷史悠久,采煤工藝先進,以國有大礦機械化開采為主,采用頂板全冒落有利于沉降的快速完成,加之最近沒有新的開采活動,這對隧道的穩定非常有利。

綜上所述,綜合判定天子廟隧道圍巖穩定性較好。

[1] 傅雪海,王愛國,陳鎖忠,等.壽陽—陽泉煤礦區控氣水文地質條件分析[J].天然氣工業,2005,25(1):33-36.

[2] 胡廣韜,楊文遠.工程地質學[M].北京:地質出版社,1984.

Analysis on the Emperor Temple tunnel surrounding rock stability

Han Tao1Liang Jianquan2

(1.EngineeringandTechnologyCollege,ChinaUniversityofGeosciences(Beijing),Beijing100083,China; 2.ChinaRailway19thBureauTrackTrafficEngineeringLimitedCompany,Beijing101300,China)

From the traditional geological methods and numerical simulation quantitative evaluation, taking the Emperor Temple tunnel as an example, this paper comprehensively analysis and research on tunnel surrounding rock engineering quality, and made finite element numerical simulation to geological model, provided certain reference for the stability evaluation of double lines long tunnel surrounding rock.

engineering quality, numerical simulation, surrounding rock, stability

2015-03-27

韓 濤(1991- ),男,在讀碩士; 梁建權(1989- ),男,助理工程師

1009-6825(2015)16-0187-02

U451.2

A