南昌市大氣污染主要參數濃度晝夜分布特征

秦 文 ,劉小真

(1.江西省南昌市環境監測站,江西 南 昌330038;2.南昌大學 資 源環境與化工學院,江西 南 昌330047)

1 引言

城市空氣污染引起健康的問題越來越集中于可吸入肺顆粒物,即細顆粒物又稱細粒、細顆粒(粒徑在2.5 μm 以下的顆粒物,PM2.5)、NOx及 O3等物質上[1~3]。PM2.5對重金屬以及氣態污染物等有明顯的吸附作用,對污染物有明顯的富集作用,同時還可成為病毒和細菌的載體,為呼吸道傳染病推波助瀾,對人體健康產生極大危害,且其在大氣中的停留時間長、輸送距離遠。PM2.5易引發變異性結膜炎,對人體呼吸系統、心血管系統、免疫系統、生殖系統、神經系統和遺傳系統產生有害影響[4~6]。隨著社會經濟快速發展,我國環境空氣污染特征發生顯著變化,PM2.5引起的區域性大氣污染問題日趨嚴重。

各國陸續開展了PM2.5自動監測(主要有β射線法、振蕩天平法和光散射法等)[7]、源解析[8]、成份分析[9]及其衛星遙感、激光雷達[10,11]等監測技術的研究。2011年1月1日環境保護部發布的《環境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》開始實施,首次對PM2.5的測定進行了規范。2011年底,環境保護部通過了新修訂的《環境空氣質量標準》。2012年1月,這一標準正式公布,PM2.5第一次被納入國家標準。2012年2月,國務院同意發布新修訂的《環境空氣質量標準》增加了PM2.5監測指標,其中規定二級濃度限值:年均值為35μg/m3,日均值為75μg/m3。這標志著我國將逐步開展對PM2.5的監測。南昌市2013年1月開始按照新標準于9個自動監測點對城市空氣質量進行監測。

大氣污染特征階段性研究的較多,如2008年奧運會期間華北大氣污染本底[12],2009年8~9月成都市大氣顆粒物污染[13],北京市冬季 PM2.5污染水平[14],蘭州市采暖期 PM2.5污染水平[15]。在 PM10、PM2.5濃度的影響因素研究中,氣象條件及地理因素如污染源一樣起著重要的作用[16,17]。倫敦PM10的濃度與風向軌道密切相關,PM10的濃度在東南方向出現峰值[16]。Liu Xiaozhen進一步的研究表明,PM10中的離子濃度在風向軌道分布上不一致,提示局部污染源的影響起著重要作用[18]。

本研究力求避開各種影響因素,以2013年晝夜之間各個時間段的均值來探討南昌市大氣污染情況,可作為南昌市大氣污染的本地值,為相關研究及大氣污染防治作參照。

2 材料與方法

本研究資料來源于南昌市環境監測站的9個空氣自動監測點,其中監測點“武術學校”位于城郊梅嶺風景區,為對照點,不參與全市日均值評價,其它城區8個監測點的均值代表南昌市大氣污染情況。

南昌市空氣自動監測系統由9個子站、1個中心控制室組成,是國家環境空氣監測網的一部分。9個子站所有點位通過優化布點選定,經國家認可,具有較好的代表性,基本可以滿足對南昌城市環境空氣質量進行總體評價 的 要 求,監 測 項 目 有:SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、氣象五參數,同時各子站全部增加城市攝影系統和數據傳輸與網絡化質控平臺軟硬件系統,PM2.5測定分析方法為動態加熱β射線法。9個空氣自動監測子站,確保了該市日后空氣自動監測數據的連續性和數據統計的有效性規定要求。監測數據按時間段3:00~6:00、7:00~9:00、9:00~11:00、12:00~14:00、17:00~19:00、19:00~21:00、22:00~2:00整理。數據分析按年均值及時段年均值進行,探討區域大氣污染的本底情況。

3 結果與分析

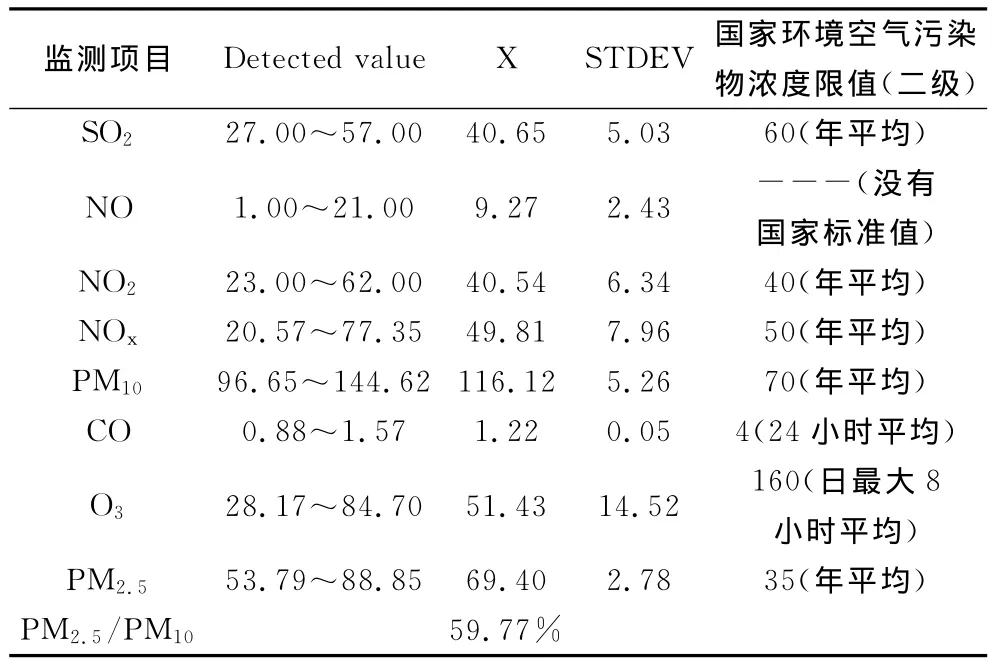

從表1可以看出,年均值 NO2(40.54±6.34μg/m3),NOX(49.81±7.96μg/m3)接近國家環境空氣質量二級標準,PM10、PM2.5均未達到國家環境空氣質量二級標準(PM10為70μg/m3,PM2.5為35μg/m3)。其它參數均在國家環境空氣質量二級標準以內;表明南昌市環境空氣污染以顆粒物及細顆粒物污染為主,PM2.5占PM10的比例為59.77%。

從表2大氣監測指標時間段的分布情況可以看出,有時間段分布特征。SO2在7:00~9:00時間段最高,提示與早晨居民生活燃煤做飯有關,加上早上溫度低近地面污染物不易擴散。

從NO-NO2-NOx的數據可以看出,在時間段7:00~9:00、19:00~21:00出現兩個峰值,與早上、晚上上下班高峰機動車尾氣排放有關,符合城市居民生活與工作運行的基本特征。CO達到國家環境空氣質量一級標準,除19:00~21:00出現小峰值外,基本波動不大。

表1 2013年南昌市大氣監測指標基本情況 μg/m3

表2 2013年南昌市大氣監測指標時間段的分布情況 μg/m3

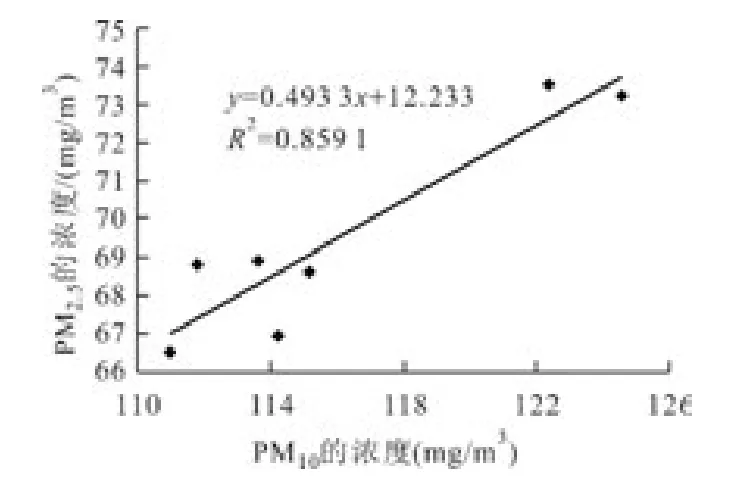

O3濃度在中午時分較高(77.08±5.96μg/m3),9:00~19:00之間濃度明顯高于其它時間段,與南方城市白天陽光充足,紫外線照射有關。各時段PM10、PM2.5濃度均未達到國家環境空氣質量二級標準,以19:00~2:00時間段較高,提示白天人們的出行及生產活動給空氣環境帶來較大顆粒物的污染,白天顆粒物污染因人為的攪動(如汽車的揚塵)及溫度較高加速了顆粒物在空氣中擴散;夜間,隨著溫度下降,細小顆粒物的凝聚及重力沉降,導致近地面顆粒物濃度的升高。南昌市空氣各時段 PM2.5占 PM10的 比例為 58.59% ~61.55%,PM2.5、PM10之 間 有 較 好 的 相 關 性,Y=0.4933X+12.233,R=0.9269,R2=0.8591,P=0.003<0.01,差異有極顯著意義。

表3 2013年南昌市對照點大氣監測指標基本情況 μg/m3

對照點離市中心大約20 km,是南昌市的旅游景點。從表3可以看出,PM10除夜間及早晨基本達到國家環境空氣質量二級標準外,其他時間段超出二級標準;各時間段PM2.5均未達到國家環境空氣質量二級標準,表明南昌市及其周邊環境空氣污染,以及對照點當地居民的生活活動及本地、外來車輛的揚塵對其有較大影響。其他參數SO2、NOx、O3、CO等參數均在國家環境空氣質量一級標準以內。比較表2、表3可以看出,

圖1 PM2.5與PM10的關系研究

除7:00~9:00時間段南昌市 PM2.5/PM10的比值略大于對照區外(0.74%),其它各個時間段 PM2.5/PM10的比值均低于對照區(0.05%~3.66%),進一步表明7:00~9:00時間段居民的出行、道路揚塵等對城區PM2.5的污染有較大貢獻。

4 結論

南昌市PM10、PM2.5均未達到國家環境空氣質量二級標準;其它參數接近或在國家環境空氣質量二級標準以內;表明南昌市環境空氣污染以顆粒物及細顆粒物污染為主,PM10、PM2.5之間有較好的相關性。大氣監測指標有較明顯的時間段分布特征,SO2在7:00~9:00時間段最高;NOx的污染與機動車尾氣排放有關,在時間段7:00~9:00、19:00~21:00出現兩個峰值,以上符合城市居民生活、出行與工作運行的基本特征。

O3濃度在中午時分出現峰值(77.08±5.96 μg/m3),與白天陽光紫外線照射有關。PM10、PM2.5濃度以19:00~2:00時間段較高,源于夜間溫度低,細小顆粒物的凝聚及重力沉降,導致近地面顆粒物濃度的升高。值得一提的是,遠離市區的對照點PM10、PM2.5濃度也未達到國家環境空氣質量二級標準,大氣污染防治不能僅局限于城市,要更大尺度、多角度地采取防控措施。

[1]Tomohiro Kyotani,Masaaki Iwatsuki.Characterization of Soluble and Insoluble Components in PM2.5and PM10fractions of Airborne Particulate Matter in Kofu City,Japan[J].Atmospheric Environment,2002(36):639~649.

[2]John L.Durant,Rob Beelen,Marloes Eeftens,et al.Comparison of ambient airborne PM2.5,PM2.5absorbance and nitrogen d7ioxide ratios measured in 1999 and 2009 in three areas in Europe[J].Science of the Total Environment,2014(487):290~298.

[3]Hoek G,Krishnan RM,Beelen R,et al.Long-term air pollution exposure and cardio-respiratory mortality:a review[J].Environ Health,2013(12):43.

[4]Tatsuya Mimura,Takamichi Ichinose,Satoru Yamagami,et al.Airborne particulate matter(PM2.5)and the prevalence of allergic conjunctivitis in Japan[J].Science of the Total Environment,2014(487):493~499.

[5]Chang C J,Yang H H,Chang C A,et al.Relationship between air pollution and outpatient visits for nonspecific conjunctivitis[J].Invest Ophthalmol Vis Sci,2012(53):429~433.

[6]Fujishima H,Satake Y,Okada N,et al.Effects of diesel exhaust particles on primary cultured healthy human conjunctival epithelium[J].Ann Alergy Asthma Immunol,2013(110):39~43.

[7]崔延青,王春迎,尚永昌.大氣細粒子(PM2.5)監測技術進展[J].中國環保產業,2012(4):8~13.

[8]成海容,王祖武,馮家良,等.武漢市城區大氣PM2.5的碳組分與源解析[J].生態環境學報,2012,21(9):1574~1579.

[9]Jianfeng Li,Yu Song,Yi Mao,et al.Chemical characteristics and source apportionment of PM2.5during the harvest season in eastern China’s agricultural regions[J].Atmospheric Environment,2014(92):442~448.

[10]周 碧,張 鐳,曹賢潔,等.利用激光雷達資料分析蘭州遠郊氣溶膠光學特性[J].高原氣象,2011,30(4):1011~1017.

[11]李 倩,李成才,王燁芳,等.利用激光雷達和衛星遙感獲得城市地面大氣懸浮顆粒物濃度分布[J].北京大學學報:自然科學版,2013,49(4):673~682.

[12]吳 丹,辛金元,孫 揚,等.2008年奧運期間華北區域大氣污染物本底濃度變化與分析[J].環境科學,2010,31(5):1130~1138.

[13]鄧利群,錢 駿,廖瑞雪,等.2009年8~9月成都市顆粒物污染及其與氣象條件的關系[J].中國環境科學,2012,32(8):1433~1438.

[14]賈予平,張 屹,趙 銳,等.北京市冬季公共場所室內PM2.5污染水平及影響因素[J].環境與健康雜志,2014,31(3):262~263.

[15]范德龍,曹素珍,張亞群,等.蘭州市采暖期居民室內PM2.5污染水平初步研究[J].環境與健康雜志,2014,31(3):232~234.

[16]Steve Smith,F.Trevor Stribley,Peter Milligan,et al.Factors influenncing Measurements of PM10during 1995~1997 in London[J].Atmospheric Environment,2001(35):4651~4662.

[17]Richard L.Poirot,Paul R.Wishinski,Philip K.Hopke,et al.Polissar.Comparative Application of Multiple Receptor Methods to Identify Aerosol Sources in Northern Vermont[J].Environmental Science Technology,2001(35):4622~4636.

[18]Xiaozhen Liu,Steve Smith.Effects of trajectory wind direction on ion concentration of PM10[J].Biomedical and Environmental Sciences,2006,19(4):262~267.