蒙藥古日古木13味丸治療急性黃疸型肝炎的療效觀察

秦 學 王銀虎

(內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市興安盟人民醫院,137400)

2006年8月~2007年8月,筆者應用蒙藥古日古木13味丸治療急性黃疸型肝炎,觀察其對血清丙氨酸轉移酶(ALT)、谷氨酸轉移酶(AST)、血清總膽紅素(STB)的影響及安全性,報道如下。

一般資料

急性黃疸型肝炎36例為我院2006年8月~2007年8月住院治療病人。隨機分為兩組:治療組18例,男15例,女3例;年齡16~59歲,平均年齡36.3歲;ALT(1089.1±896.3)U/L,AST(912.36±727.12)U/L,STB(194.3±97.8)μmoL/L。對照組18例,男12例,女6例;年齡25~56歲,平均年齡40.5歲;ALT(1127.6±901.1)U/L,AST(937.4±619.7)U/L,STB(165.3±78.3)μmoL/L。兩組間在性別、年齡、病程和ALT、AST、STB異常程度方面,差異無統計學意義,具可比性。

治療方法

治療組使用古日古木13味丸為主劑,3g,每日1次,地丁八味散、地丁四味湯或冰糖水交替送服。同時依據分型不同:體黃不消型輔助金訶子五味散;熱勢熾盛型可輔助冰片23味散;肝痛劇烈可輔助牛黃九味丸開水送服;對反酸吐口水宜投無敵寶丸加甘草六味散等分,白糖水送服;消化力減弱以輔助地丁、光明鹽四味湯散口服。同時飲食忌油膩、辛酸而熱性之食。宜在涼爽寂靜而濕氣適度之處療養,避免勞累過度、憤怒。

對照組單純應用西藥注射劑治療。甘利欣150 mg,每日1次,靜脈滴注。

觀察方法:兩組均于治療1、2、3、4周后復查肝功能,主要觀察ALT、AST、STB的變化,并同時觀察臨床癥狀、體征的變化。治療前后給予檢查血常規、尿常規、凝血項、腎功等,密切注意藥物的不良反應。

治療結果

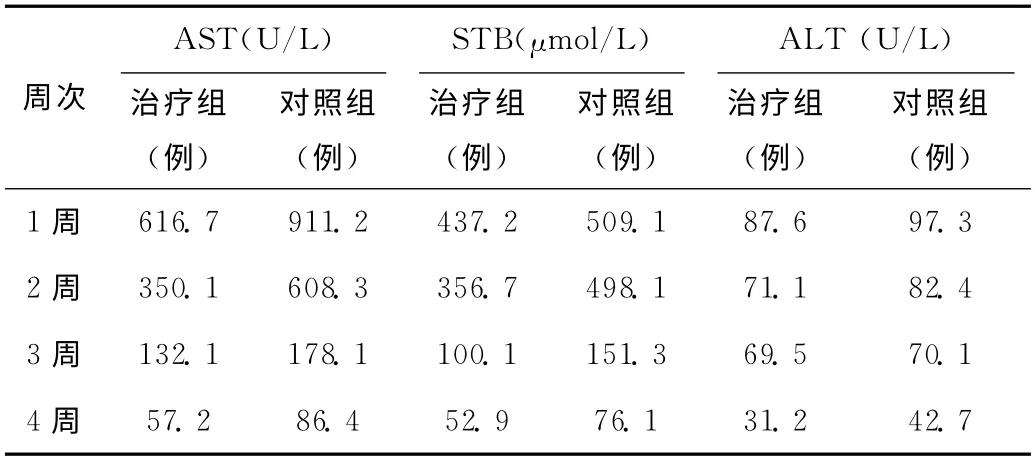

兩組治療均有降轉氨酶、降黃疸指數及改善臨床癥狀的療效,但運用蒙藥古日古木13味丸治療更加明顯。見表1。

表1 治療組與對照組AST、ALT、STB變化情況(±s)

表1 治療組與對照組AST、ALT、STB變化情況(±s)

從表1可見,治療組在治療1、2周時ALT、AST下降幅度明顯較對照組大,尤其是治療第1周差異顯著,第4周差異不明顯。

在整個過程給予相關監測,血常規、尿常規、凝血項、腎功等無明顯變化,亦無不良反應。

討論

急性黃膽型肝炎在蒙醫臨床上稱為肝熱證,以發熱、右上腹部脹痛不適、肌膚發黃為特征。主因三根七素相對平衡失調,希拉偏盛客于肝,于血相搏并夾黏邪所致。

古日古木13味丸出自7~8世紀的藏醫宇妥·元丹貢布用藏文撰寫的《四部醫典》第4章的散劑,由番紅花、丁香、牛黃、麝香、水牛角、銀朱、紫檀香、大托葉云實、查干榜嘎、訶子、川楝子、梔子、木香等配伍組成。本方性涼,為肝熱之主方,以清肝熱的番紅花為主,佐以牛黃清肝熱解毒;銀朱以清脈熱;紫檀香、梔子以清血熱;水牛角以燥惡血,解毒;麝香以殺黏解毒;查干榜嘎以清希拉熱;木香以平赫依血騷熱;訶子以解毒調理體素。本方專治肝熱證。

通過治療組治療前后及與對照組相比較,其降酶、降黃療效顯著,能明顯改善臨床癥狀,且不良反應少,值得臨床推廣。