我國危險廢物經營單位監測中的技術問題和建議

張霖琳,金小偉,呂怡兵,滕恩江,王秀琴

中國環境監測總站,國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京 100012

中國“十二五”規劃綱要中明確提出“加大持久性有機物、危險廢物、危險化學品污染防治力度”,其中危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據國家規定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有危險特性的廢物[1],加強危險廢物管理是我國固體廢物污染防治的重點和熱點。目前,我國危險廢物一直按照47個大類國家危險廢物名錄以及危險廢物的危害特性(毒性、易燃性和易爆性等)進行管理[2]。47個大類危險廢物在全國各省、市均有產生,無論危害性大小及產生量多少,均納入危險廢物管理范疇,實施全程監督管理。但是,由于我國危險廢物管理起步較晚,各級危險廢物管理力量相對薄弱,目前還不能對所有行業和所有類別的危險廢物進行全面的監測和管理。因此,為了實現對危險廢物有效監管,需要對危害嚴重的重點類別危險廢物進行嚴格控制和重點監測。

2013年6月,最高人民法院和最高人民檢察院出臺了《關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2013]15號)(以下簡稱“兩高”司法《解釋》),對危險廢物經營單位的日常監管提出了更高的要求,環境監測數據將直接用于執法,因此在發揮環境監測對環境司法技術支撐作用的同時,也需要在監測技術方法上不斷完善和改進。此外,在危險廢物的應急監測和污染案件審理時,目前仍存在許多技術難題需要解決,由于危險廢物種類繁多,危險廢物鑒別與監測技術是危險廢物監測和管理的關鍵環節。

1 危險廢物經營單位監測現狀

1.1 持國家許可證的危險廢物經營單位

從2007年至今,中國環境監測總站一直承擔對環保部頒發許可證的危險廢物經營單位進行監督性監測的工作,重點是通過對危險廢物在貯存、處理、處置等過程中污染物的排放情況了解危險廢物企業的生產經營及其對周邊環境的影響。隨著每年抽測的企業增多,國家對該項工作的支持力度也逐年增大。截至2014年,共有20家國家發證的危險廢物經營單位,分布在13個省/自治區/直轄市,主要包括含汞熒光燈管、廢氯化汞催化劑等處理處置企業,以及焚燒、固化和填埋綜合處理處置三位一體的大型現代化危險廢物專業處理機構,特征污染物主要為汞等重金屬和二英等有機物,危險廢物焚燒建成的爐型多為回轉窯焚燒爐。

歷年監測結果表明,有13個企業分別出現過超標情況,其中包括技術和運行管理達到國際先進水平的危險廢物利用和處置單位,主要涉及焚燒爐廢氣中煙塵、二英和重金屬,土壤中汞等重金屬,地表水中錳等重金屬,噪聲等指標。而企業每個季度上報的自行監測數據,則多為不超標。其原因可能與監測期間工況運營情況、處置廢物的種類、采樣和分析的規范性等有關。2014年起,國家將頒發危險廢物經營許可證的審批權限下放到省里,所有危險廢物經營單位由各省監管,而目前每個省內持省、市頒發許可證的危險廢物企業少則幾十家,多則幾百家,危險廢物監測尚未納入年度監測計劃,如何對其實施有效的監測和監管將是今后面臨的新問題。

1.2 全國危險廢物經營單位

據統計,已發放的危險廢物經營許可證數超過1 500個(其中具有醫療廢物經營范圍許可證數超過200個),折算到每個單位的平均處理能力僅為48.5 t/d。而我國目前較具規模的6家企業共計25個項目,日處理總能力1 660 t,平均單個項目處理能力66.4 t/d,相對危險廢物產生量嚴重不足。現階段,國內危險廢物處置的服務范圍多以行政區劃為限,區域內產生廢物種類、規模等因素直接決定了市場吸引力。而危險廢物由于涉及行業領域廣泛,風險千變萬化,并呈現單位產量小、種類多、分布散的特點,使危險廢物處置主體除準入門檻較高、要求有較強的資本實力和技術支持以外,處置規模、盈利能力也受地域性限制的影響較大,當投入高、產出少時,企業自然沒有意愿落戶。

根據全國危險廢物處置設施和污染源普查數據中工業危險廢物與工業固體廢物的比例推斷,我國工業危險廢物占工業固體廢物總量的2.5%左右。由此計算,2010年我國工業危險廢物的產生量應在6 000萬t左右,即為所公布統計數據的3~4倍[3]。根據《全國環境統計公報》的統計,2010—2012年,工業危險廢物綜合處置利用量僅從2 325萬t提高到2 703萬t,3年間增量不足400萬t,缺口巨大。危險廢物處置自身的獨特性,是造成處置能力缺口巨大而又增量不足的原因[4-5]。

2 危險廢物監測技術現狀

2.1 我國危險廢物污染控制標準和監測方法

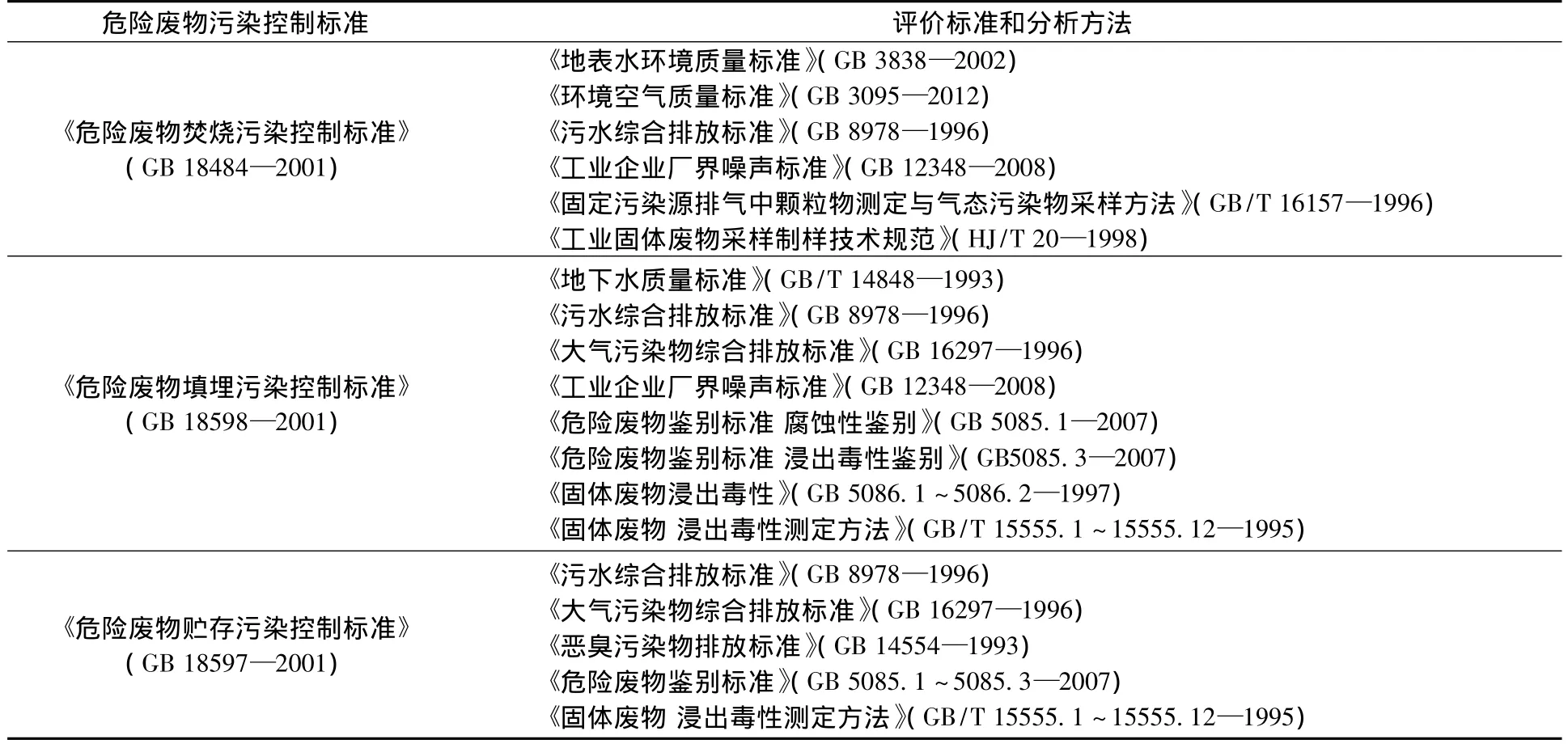

我國關于危險廢物污染控制的標準主要包括焚燒、填埋和貯存等,將現有的污染控制標準和涉及的評價標準及分析方法進行匯總,詳見表1。

表1 危險廢物污染控制標準和評價分析方法

《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB 18484—2001)對焚燒廠選址原則、焚燒物的要求、焚燒爐的技術條件、廢物貯存、污染物的排放、環境監測等提出了要求,尤其對多氯聯苯(PCBs)的焚毀去除率和二英類(PCDDs和PCDFs)的排放限值提出了規定。《危險廢物填埋污染控制標準》(GB 18598—2001)對廢物的入場條件、選址、填埋場設計與施工、填埋場運行管理、填埋場污染控制、填埋場封場、監測等有技術指標或原則要求。《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597—2001)對廢物的貯存容器、貯存設施的選址與設計、貯存設施的運行與管理、貯存設施的安全防護與監測等有技術指標或原則要求。

2.2 國外危險廢物管理與鑒別

國外發達國家危險廢物管理體系的建設起步較早,提出了一些危險廢物優先管理的理論并開展了相應的實踐。美國環保局于2006年制定并實施了國家廢物最小化計劃(NWMP)[6],以31種優先控制化學物質作為減量目標,努力減少在生產中的使用或促進其回收。2007年,美國毒性物質和疾病登記署(ASTDR)修訂了有害物質優先控制化學品清單共275種[7],主要根據某種化學物質在國家優先名錄(NPL)中出現的頻率、毒性和潛在的人體暴露概率而定。其中,毒性特性的環境保護目標為地下水,浸出方法采用毒性特征浸出程序(TCLP)。填埋占美國危險廢物處置量60%以上,填埋場90%以上的滲出物、地表構筑物98%以上的滲出物都涉及到對地下水的污染,因此填埋場滲濾出的污染物對地下水產生污染是廢物毒性組分釋放到環境中的最主要的途徑。最初使用浸出程序來鑒別毒性特征,模擬廢物不適當處置導致污染組分長期暴露遷移的過程。確定的14種浸出毒性物質為初級飲用水質量標準中規定的項目,依據浸出模擬的特點,標準值的制定考慮到稀釋衰減系數。1986年,美國環保局改進了滲濾程序,制定了TCLP的鑒別方法,并于1990年開始使用,主要改動為增加難以測定的揮發性、半揮發性有機物和殺蟲劑共40種。

歐盟利用風險評價方法對危險廢物從濃度和毒性大小2個方面進行危險廢物風險評估,確定風險分級濃度標準[8],提出以下14種危險特性類別,主要包括易燃性、反應性、腐蝕性、有害、有毒、劇毒和致癌性、致畸性及致突變性、生態毒性等。

日本浸出毒性鑒別根據廢物的最終處置方法進行分類,主要包括產業廢物填埋處置鑒別標準、產業廢物投海處置鑒別標準、特別管理產業廢物填埋處置鑒別標準。標準中規定了汞和有機磷等33類重金屬和有毒有機物的浸出濃度判定指標[9]。所有的鑒定方法根據處置方式采用不同的浸出液進行有害物質測定。填埋處置的廢物檢定采用pH為5.8~6.3的微酸性水溶液進行浸取,保護目標為地下水;而投海處置則采用純水進行浸取,保護目標為海洋。另外,還制定了含油廢物、含PCBs廢物的判定基準及入場基準。

3 危險廢物監測存在的問題和建議

無論是危險廢物的貯存、焚燒或填埋等安全處置,都不是最理想處置方式,對環境始終存在危害和威脅,鼓勵企業進行危險廢物以綜合利用為目的的處理處置方式尤為重要,若不加強有效監管,極容易造成二次污染。因此,制定相關規范和標準是其中的關鍵。

3.1 危險廢物焚燒監測中存在的問題和建議

在監測期間,選取煙氣監測指標時若未考慮焚燒樣品的組成以及煙氣中可能存在的污染物,監測時沒有要求企業將需處置的危險廢物全部入爐焚燒,或者未考慮灰分和濕法除塵廢水對環境的影響,均有可能在焚燒處置過程中對周圍環境造成更大的污染,因此有必要規范危險廢物焚燒處置監測方案,并提出危險廢物焚燒監測時的方法程序。廢物的組成是監測過程中需重點考慮的問題,焚燒設施的實際負荷不得低于額定處理量的80%,并在監測方案和報告中具體說明入爐各種物料的數量及投放時序。監測焚燒爐排放廢氣時,要根據焚燒爐爐型種類和申請焚燒廢物的類別,并對照《危險廢物焚燒污染控制標準》中列出的污染物種類確定監測項目,煙氣黑度、煙塵、一氧化碳、氯化氫等為必測項目。回轉窯焚燒爐增測氮氧化物,焚燒殘渣增加熱灼減率,廢物組分中含硫或氟需增測二氧化硫或氟化氫,廢物中含有汞、鎘、鉛等重金屬需增測相應的重金屬指標[10]。危險廢物在焚燒過程中產生的工藝廢水是廢氣處理過程中的堿噴淋水,一般經處理后可循環使用,如需外排,其各項指標需符合《污水綜合排放標準》[11]。

3.2 危險廢物貯存和填埋存在的問題和建議

我國的危險廢物貯存、利用和處置處于一個較低的水平,危險廢物無害化利用和處置保障能力不強。根據已經發現的危險廢物污染案例以及各地在進行城市建設過程中不斷出現的土壤和地下水污染事故,說明我國危險廢物已經對各地環境,特別是土地造成了嚴重污染。大型危險廢物產生單位配套的危險廢物貯存、利用和處置設施不健全,《全國危險廢物和醫療廢物處置設施建設規劃》內部分危險廢物集中處置設施建設進度緩慢。

近幾年的監督性監測發現,部分企業地下水和土壤環境質量監測結果超標、新建危險廢物填埋處置設施選址難等問題日益突出,大量的危險廢物長期堆存或無序排放,未得到有效利用和處置,危害當地群眾身體健康和周邊環境。目前,關于危險廢物監測的標準和技術規范還不夠全面,如危險廢物填埋場地下水的監測,對點位設置、樣品采集等均沒有具體規定。由于沒有關于危險廢物中有害物質污染遷移轉化規律的研究,目前監測數據并不能反映當地環境質量改變的真實原因。而且隨著各地工業園區的規劃和建設,一些危險廢物經營單位搬遷至產生危險廢物的企業周邊,對弄清污染物的現狀、來源和變化規律造成困難。而且,管理部門對我國各個危險廢物企業填埋場內狀況不完全了解,填埋后的安全性評價不充分,原因在于浸出實驗方法本身存在許多問題。因此,今后既要考慮浸出毒性鑒別,又要結合處置場的環境影響評價,參照國外的經驗以及國內近年來的研究成果和實際情況,修訂完善正確的危險廢物管理政策。

中國環境科學研究院固體廢物污染控制技術研究所所長王琪在“2013固廢論壇”上透露,未來3年內將繼續建設20座綜合性的危險廢物填埋場,危險廢物填埋集中處置能力將達到107.9萬t。綜合考慮未納入規劃的填埋場,未來10年內將建設100座左右的危險廢物填埋設施。參照德國、美國、日本等發達國家的處置經驗,未來的一個趨勢是危險廢物填埋技術的功能與目的將發生轉變,從永久處置變為長期環境安全性的貯存。考慮作為未來資源再生的礦產,在現有技術、條件有限或不允許的情況下暫時貯存,待時機成熟時再重新利用。另一個趨勢是跨區域專業化處理處置與再生利用,將來選址標準和危險廢物處置標準都會提高,通過打破行政區劃,形成多樣的、具有地域特色的處置體系。危險廢物填埋技術的功能與目的將發生轉變,從永久處置變為長期環境安全性的貯存。

3.3 危險廢物鑒別技術存在的問題和建議

危險廢物都具有易燃易爆性、腐蝕性、劇毒性等。在我國危險廢物鑒別標準定義,是指列入國家危險廢物名錄或根據國家規定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的,具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性和感染性等一種或一種以上危險特性,以及不排除具有以上危險特性的固體廢物。該定義考慮了危險廢物的短期急性危害,如通過攝食、吸入或皮膚吸收的急性毒性,對皮膚或眼睛等腐蝕性以及易燃易爆的危害性等,以及長期環境危害,如反復暴露的慢性毒性、致癌性等。鑒別方法基本參考了美國的方法,但美國SW-846和日本JIS方法系列是比較完善的。在法規要求方面,JIS的項目比SW-846少得多,尤其是樣品制備方法更少。中國在這方面可參考美國、日本等現行方法予以補充完善。

目前,在監測技術方法方面尚未形成完善的危險廢物鑒別的技術體系,標準規范和管理機制依然在可操作性、合理性和科學性等方面存在許多問題。

1)很多危險廢物沒有配套鑒別標準或標準不全。現行國家危險廢物名錄共涉及47個大類固體廢物,600多個小類,原則上名錄列出的所有廢物都應有標準鑒別,但目前醫療廢物、廢礦物油、含金屬羰基化合物廢物等很多類危險廢物尚未有配套鑒別標準[14]。如羰基鎳標準規定使用GB 5085.3—2007附錄A、B、C、D 進行測定,但4個附錄方法均為測定固體廢物和固體廢物浸出液中的鎳,而非羰基鎳。而且現行的鑒別標準尚不全面,如沒有非水溶性廢物腐蝕性、急性毒性廢物初篩和有機物浸出毒性鑒別標準[15]。在實際監測中發現,部分檢出物比浸出毒性鑒別的危害成分濃度和毒性均高,導致浸出毒性鑒別可能出現遺漏。

2)危險廢物有害特性項目不全。我國危險廢物有害特性的實驗多采用浸出毒性實驗方法,其他有害特性的實驗與鑒定研究很少,如缺乏易燃性、反應性等。現有的浸出毒性實驗方法尚存在許多問題(如浸出實驗條件等)需要深入研究。

3)樣品采集、制備和保存,分析結果的判定以及質量控制等方面的規定不夠具體。在實際操作過程中難以保證采集樣品的代表性和分析結果的科學性。危險廢物鑒別技術規范(HJ/T 298—2007)中規定,采集的固體廢物應按照《工業固體廢物采樣制樣技術規范》(HJ/T 20—1998)中的要求進行制樣和樣品的保存,但該標準對樣品的保存要求較籠統,沒有規定對有特殊要求的項目(如六價鉻、氰化物等)是否需添加保存劑等[16-17]。《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(GB 5085.3—2007)中規定了總的樣品前處理方法,在附錄方法中又有各自的前處理方法,兩者不完全統一,采用不同前處理方法導致測定結果不同[18]。部分測定方法是翻譯國外的方法,在我國監測系統適用性差,如汞測定采用電感耦合等離子體質譜法,氰化物測定采用離子色譜法(配安培檢測器)等。各級監測部門對這類方法進行了優化或采用國內外相關標準方法,并取得計量認證和實驗室認可資質,可用于日常監測,但隨著“兩高”司法《解釋》的出臺,標準以外的其他方法均可能引起司法上的爭端。

4)標準樣品不全和缺乏系統的質控程序。名錄中的污染物都沒有標準樣品,只能通過加標回收控制數據質量。我國危險廢物環境監測分析方法缺乏系統的質控程序,即使個別分析方法,相關質控措施也不完善,所得數據的權威性無法得到保證。

針對上述問題,建議完善管理制度,及時修訂國家危險廢物名錄,逐步完善危險廢物鑒別標準及方法[19],使危險廢物的鑒別和監測工作具有可操作性,兼顧系列標準之間、標準與已有的其他標準、規范的銜接協調性,盡量在鑒別標準中引用已經頒布的國家或行業標準方法。加大研制危險廢物標準樣品和標準溶液的力度,參考美國固體廢物實驗與分析方法中QA/QC技術[20],強化實驗或監測方法的質控措施,降低執法爭議的風險。

4 危險廢物經營單位監測建議

從2014年開始,危險廢物經營單位許可證下放至省里,對企業開展監督性監測的工作由各個省自行開展,據歷年監督性監測經驗,對今后危險廢物管理和監測工作提出以下建議:

1)嚴格執行危險廢物申報登記制度。全面、準確地記錄本地區危險廢物的產生、收集、運輸、貯存及處理處置等相關情況。掌握危險廢物申報登記的統計資料中,對危險廢物類別、產生量、處置方式等方面的情況,加強危險廢物源的識別,摸清環境底數和主要風險源。

2)各省的環保部門將危險廢物經營單位的監督監測納入年度監測計劃。根據許可證中的環境監測方案和企業實際生產運營狀況,確定監測項目、監測頻次和監測范圍,特征排放污染物如焚燒廢氣中的二英、蒸餾爐廢氣中的汞及其化合物等,每年至少監測1次。有針對性地制定危險廢物應急監測方案。

3)組織相關部門研究制定危險廢物監督性監測工作制度,以保障該項工作的規范性。認真開展例行監測,有針對性監測重點行業和特征性污染物。在監測時,加強抽測并開展行業之間的比對監測,如發現超標現象,及時上報并查找原因,消除污染來源隱患。危險廢物管理部門加強對企業的監管,規范企業每季度例行監測制度,委托有資質的單位按照危險廢物監測技術規范和標準分析方法的要求,按照許可證中環境監測方案開展監督性監測。根據相關法律法規,對超標企業進行相應的處罰。

4)注重技術進步,加強方法研究。固體廢物、危險廢物監測技術尚存在薄弱環節,建議開展危險廢物鑒別技術的方法研究,尤其是浸出毒性涉及的相關有機項目,有針對性地提出質量保證和質量控制措施,提高監測能力和危險廢物鑒別能力,保證相關工作的順利開展,使環保部門和其他具有資質的監測機構具備全面執行危險廢物相關法規和標準的監測技術支撐能力。在提高監測工作質量的同時,能夠為管理部門制/修訂相關標準方法、規范,對企業的監管等提供有力的技術支持。

5)建立健全危險廢物監測體系,加強基層監測站的能力建設。從布點采樣、樣品運輸和保存、樣品分析測試、數據評價和結果報送等各個環節,嚴格按照相關規范和標準執行,將QA/QC貫穿始終。針對本地區危險廢物企業的數量、類型、處置情況、環境質量狀況及社會經濟狀況,制定切合實際的能力建設方案,加強基層監測站的硬件設施和人才培訓。

[1]聶永豐.三廢處理工程技術手冊(固體廢棄物卷)[M].北京:中國環境科學出版社,2000:88-89.

[2]楊玉飛,黃澤春,黃啟飛,等.國外危險廢物優先管理理論與實踐研究[J].環境工程技術學報,2013,3(1):10-17.

[3]王琪,黃啟飛,閆大海,等.我國危險廢物管理的現狀與建議[J].環境工程技術學報,2013,3(1):1-5.

[4]代江燕,李麗,王琪.中國危險廢物管理現狀研究[J].環境保護科學,2006,32(4):47-50.

[5]李國剛,萬本太.中國固體廢物的環境管理與環境監測技術現狀[J].環境監測管理與技術,2000,12(1):9-13.

[6]USEPA.Prioritychemicals[EB/OL].http://www.epa.gov/wastes/hazard/wastemin/riority.htm,2007-08.

[7]Agency for Toxic Substances and Disease Registry,US EPA.CERCLA priority list of hazardous substances[R/OL].http://www.epa.gov/wastes/hazard/wastemin/priority.htm,2012-11-16.

[8]Directive 2000/532/EEC European Environmental Bureau Direction[S].

[9](日)廢棄物學會.廢棄物手冊[M].金東振,譯.北京:物學出版社,2004.

[10]馬曉茜,張笑冰,張凌.有害廢棄物焚燒技術分析[J].工業爐,2000(2):16-20.

[11]黃文平,對危險廢物焚燒監測的幾點建議[J].環境監測管理與技術,2004,16(1):35-36.

[12]孫焱婧,孫毅,伏晴艷.危險廢物焚燒爐二口惡英環境監管研究[J].環境科學與技術,2013,35(6):392-395.

[13]翁志華.固體廢物焚燒中二口惡英控制措施探討[J].上海環境科學,2011,30(2):82-89.

[14]黃啟飛,段華波,王琪,等.危險廢物名錄鑒別體系研究[J].環境與可持續發展,2006,2:6-8.

[15]何潔,劉鋒,王琪,等.對固體廢物中揮發性有機物浸出方法的幾點實驗探討[J].中國環境監測,2010,26(1):26-28.

[16]陳素蘭,胡冠九,穆肅,涉刑環境監測中有待解決的若干技術問題及對策建議[J].環境監測管理與技術,2013,25(6):1-3.

[17]齊文啟,孫宗光,李國剛.我國固體廢物監測中存在的問題及解決辦法[J].中國環境監測,1997,13(2):10-14.

[18]王素芳,齊文啟,陳亞蕾,等.浸出毒性試驗方法的研究[J].中國環境監測,1993,9(1):8-14.

[19]李國剛,萬本太.中國環境監測科技發展需求分析[J].中國環境監測,2004,20(6):5-8.

[20]劉貴慶,羅秉鈞.美國危險廢物污染控制的熱點-超基金計劃[J].環境科學研究,1994,7(5):53-56.

[21]徐波.淺談危險廢物的鑒別與監測[J].環境科學與管理,2007,32(7):10-12.