烏魯木齊市主要飲用水源地水質健康風險評價

韓芹芹,王 濤,楊永紅

烏魯木齊市環境監測中心站,新疆烏魯木齊830011

長期以來,水環境質量評價主要是將各項監測指標與水質標準規定的標準限值進行比較,找出超標項目,很少關注達標項目對人體健康的影響及影響的程度。健康風險評價是把環境污染物和人體健康聯系起來,定量描述污染對人體產生健康危害風險的一種方法,國外的健康風險評價已經歷了3個階段,國內的健康風險評價始于20世紀90年代,王大坤等[1-2]率先開展了水環境健康風險評價模型及其研究應用,高繼軍等[3-8]采用美國環保局(USEPA)推薦的健康風險評價模型分別對北京、上海、南通和太湖等地區飲用水源地中的污染物進行了評價,可見,國內對水環境的健康風險評價主要集中于飲用水源或污水回用水質,評價的污染物主要是化學污染物[9]。

近年來,有部分學者[10-11]采用USEPA模型分別對烏魯木齊市某地下水源地水廠個別水質污染物健康風險和烏拉泊水庫水體中重金屬健康風險進行評價,總體而言,對烏魯木齊市飲用水源健康風險的研究僅僅是以重金屬為主進行的初步研究,其他無機項目和致癌有機項目均未涉及。該文采用USEPA推薦的健康風險評價模型,以烏魯木齊市環境監測中心站2011—2013年主要飲用水源地水質常規監測數據為基礎,評價中增加無機和致癌有機項目,對水體污染物通過飲水途徑致人體健康風險進行初步評價,為全市飲用水的使用和管理提供依據。

1 飲用水源地概況

烏魯木齊市地處新疆中部天山山脈中段北麓準葛爾盆地南緣,全市轄7區1縣,2個國家級開發區和1個出口加工區,行政區總面積1.42萬km2,其中城市建成區339 km2。烏魯木齊市是世界上離海最遠的城市,屬中溫帶大陸性氣候,年平均氣溫7.4℃,空氣干燥,年降水量少(約300 mm),水資源包括地下水和地表水,地下水主要由天山融雪水滲流和烏魯木齊河潛流水系的滲漏補給,其次由農灌水回滲及降水回滲補給,地表水主要有烏魯木齊河水系、頭屯河水系、柴窩堡水系、達坂城水系和東山水系等五大水系,均屬于內陸河系,水源補給來自大氣降水和冰川融雪。

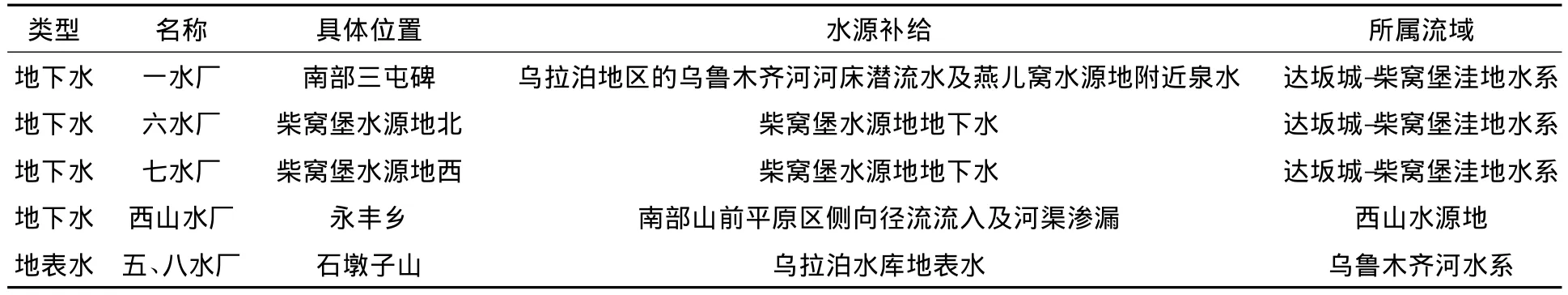

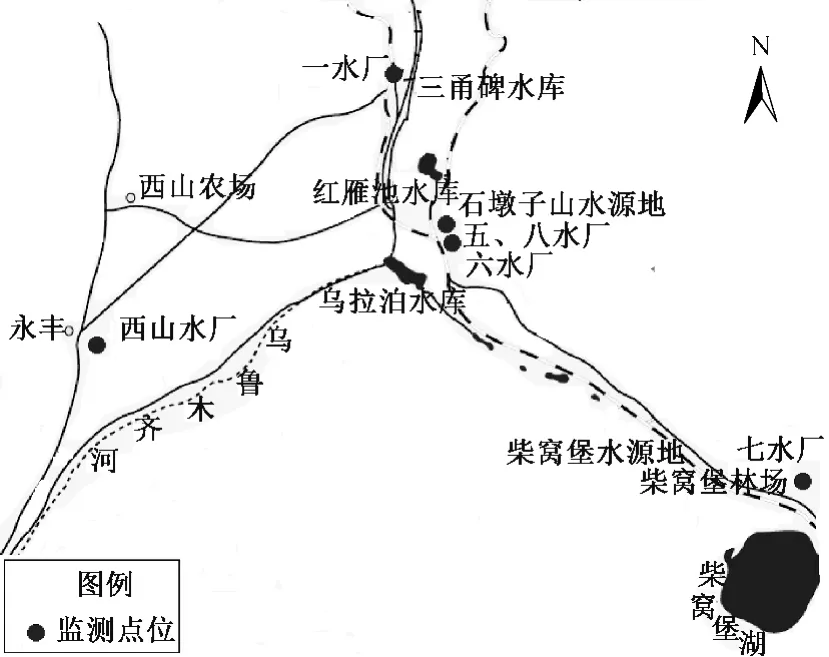

近年來,烏魯木齊市社會經濟迅猛發展,常駐人口較10年前增長了近70%,飲用水是市民最基本的生存需求,飲用水源地水質和環境安全問題直接關系到廣大人民群眾的身體健康和生命安全,受到社會各界的廣泛關注。烏魯木齊市主要集中式飲用水源地包括地下和地表水源地2種類型,地下水源地有一水廠、六水廠、七水廠和西山水廠,地表水源地主要是五、八水廠,各飲用水源地基本情況詳見表1,監測點位詳見圖1。

表1 烏魯木齊市主要飲用水源地監測點位

圖1 烏魯木齊市主要飲用水源地監測點位示意圖

烏魯木齊市城市飲用水由各個水廠從水源地中提取,2011—2013年各飲用水源地取水量概況詳見表2。由表2可見,取水量及供水人口逐年遞增,地下水廠取水量占總取水量的58.6% ~58.9%,地表水廠占41.1% ~41.4%,全市飲用水以地下水為主,供水人口由2011年233.58萬增至2013 年251.82 萬[12]。

2 飲用水源地監測概況

根據《城市集中式飲用水源地水質監測、評價與公布方案》,地下飲用水源基本監測項目為《地下水質量標準》(GB/T 14848—1993)表1中的24項,評價執行GB/T 14848—1993中Ⅲ類標準;地表飲用水源基本監測項目為《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)表1中24項和表2中5項,水質評價執行GB 3838—2002中Ⅲ類標準,特定項目2012年以前為GB 3838—2002表3中前35項,2013年改為GB 3838—2002表3中優選33項。各飲用水源地每月監測1次,全年監測12次,監測結果表明,2011—2013年,烏魯木齊市各飲用水源地水廠參評項目年均濃度全部達標。

表2 2011—2013年各飲用水源地取水量概況

3 水環境健康風險評價模型

根據水環境中污染物的特性一般分基因毒物質(包括放射性污染物和化學致癌物)和軀體毒物質(即非致癌物),這也是水環境健康風險評價的對象。該文采用USEPA的暴露計算方法[13]分別計算出致癌物和非致癌物由飲水途徑所致個人健康危害風險年均值。

3.1 化學致癌物所致健康危害風險

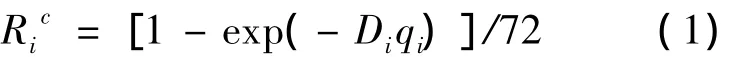

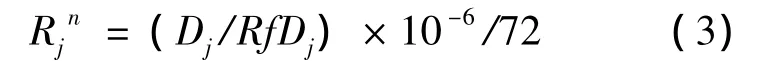

化學致癌物所致健康危害風險采用公式:

式中:Ric為化學致癌物i通過飲水途徑產生的平均個人致癌年風險,a-1;qi為化學致癌物i通過飲水途徑致癌系數,mg/(kg·d);72為烏魯木齊人群平均壽命,a[12];Di為化學致癌物 i通過飲水途徑的單位體重日均暴露劑量,mg/(kg·d),計算公式:

式中:2.2為成人平均每日飲水量,L;Ci為致癌物質i的質量濃度,mg/L;70為人均體重,kg。

3.2 非致癌物所致健康危害風險

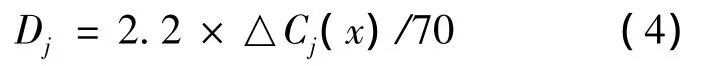

非致癌物所致健康危害風險采用公式:

式中:Rjn為非致癌物質j通過飲水途徑產生的平均個人健康危害年風險,a-1;RfDj為非致癌物質j通過飲水途徑參考劑量,mg/(kg·d);Dj為非致癌物質j通過飲水途徑的單位體重日均暴露劑量,mg/(kg·d),計算公式:

式中:2.2為成人平均每日飲水量,L;Cj為非致癌物質 j的質量濃度,mg/L;70為人均體重,kg。

3.3 總體健康危害風險

飲用水中各有毒物質所引起的總體健康風險,假設對人體健康危害的毒性呈相加關系,非協同或拮抗關系[14],飲用水總健康危害風險R總=

3.4 評價模型污染因子和參數的確定

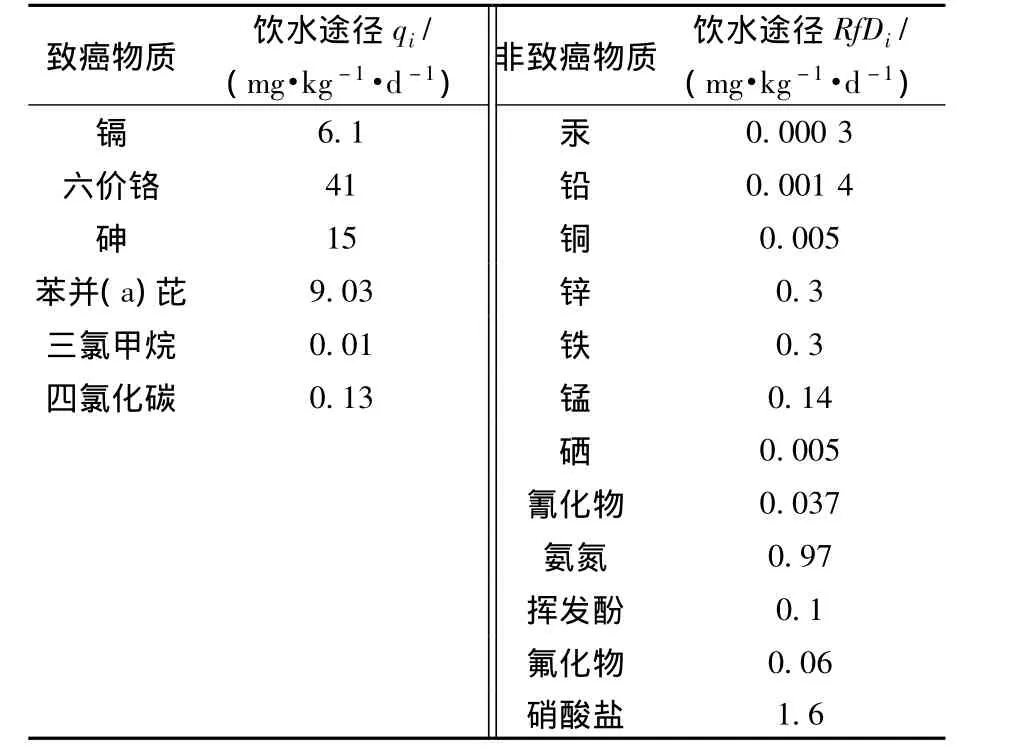

根據國際癌癥研究機構(IARC)和世界衛生組織(WHO)編制分類系統以及烏魯木齊市飲用水源地的水質特性,因未監測到放射性物質,選取的化學致癌物有重金屬鎘、六價鉻和砷,地表水源地還包括強致癌物多環芳烴類苯并(a)芘以及檢出率逐年增高的揮發性鹵代烴三氯甲烷和四氯化碳;非致癌物有汞、鉛、銅、鋅、鐵、錳、硒、氰化物、氨氮、揮發酚、氟化物和硝酸鹽。采用USEPA公布的致癌斜率因子和參考劑量,詳見表3。

表3 模型參數qi和RfDi

3.5 風險評價標準

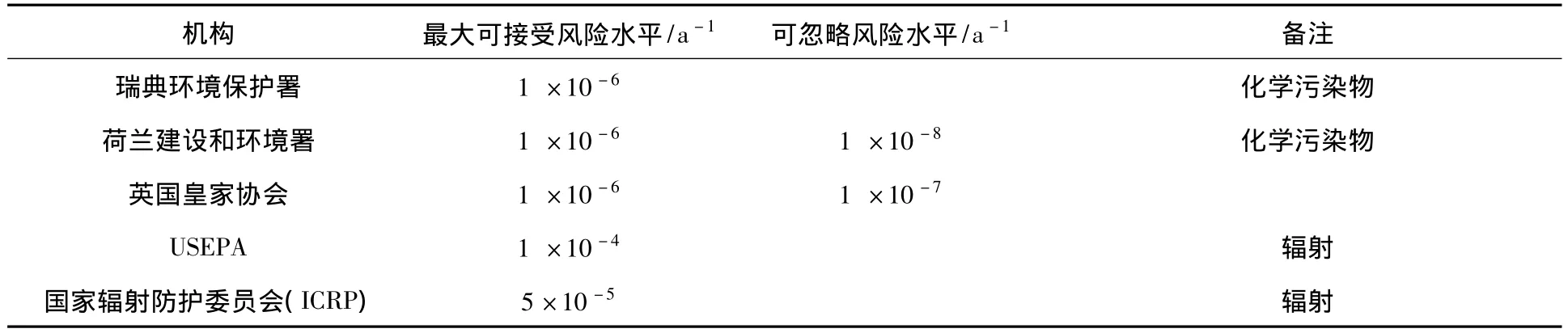

部分機構推薦的對社會公眾成員最大可接受風險水平和可忽略風險水平詳見表4[12]。

表4 部分機構推薦的最大可接受風險水平和可忽略風險水平

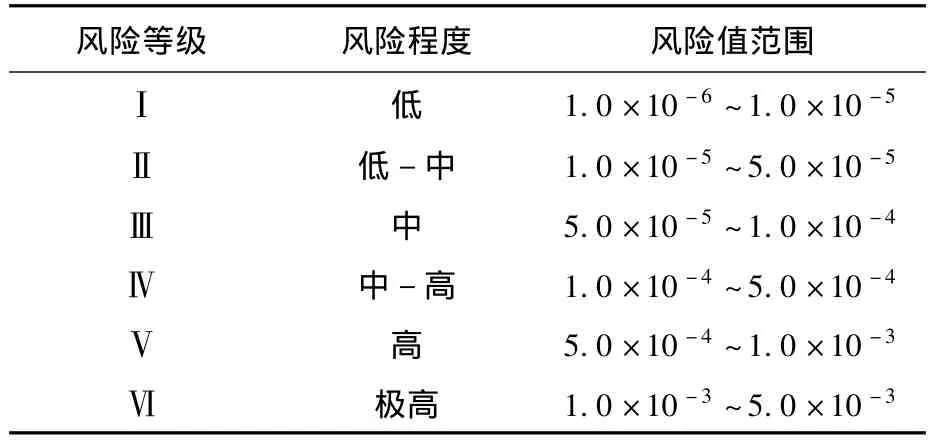

Zhu等[15]參考USEPA和ICRP的風險評價 標準,將風險評價標準分為6個等級,詳見表5。

表5 風險等級、風險程度和風險值范圍評價標準

4 樣品分析與質量控制

水質樣品的采集、保存及質量保證措施均參照《環境監測技術規范》和《環境水質監測質量保證手冊》的技術要求執行,分析方法依據國家水質標準分析方法和《水和廢水監測分析方法(第四版)》(增補版),樣品分析過程加入國家環境保護部標準樣品研究所提供的標準樣品進行質量控制,為確保數據的準確性,采取10%的平行雙樣和20%加標回收等措施進行質量控制。結果表明,所有元素的RSD均小于10%,準確程度符合要求。整個分析過程所用試劑均為優級純,所用水均為亞沸水。

5 結果與討論

5.1 化學致癌物致個人健康危害年風險

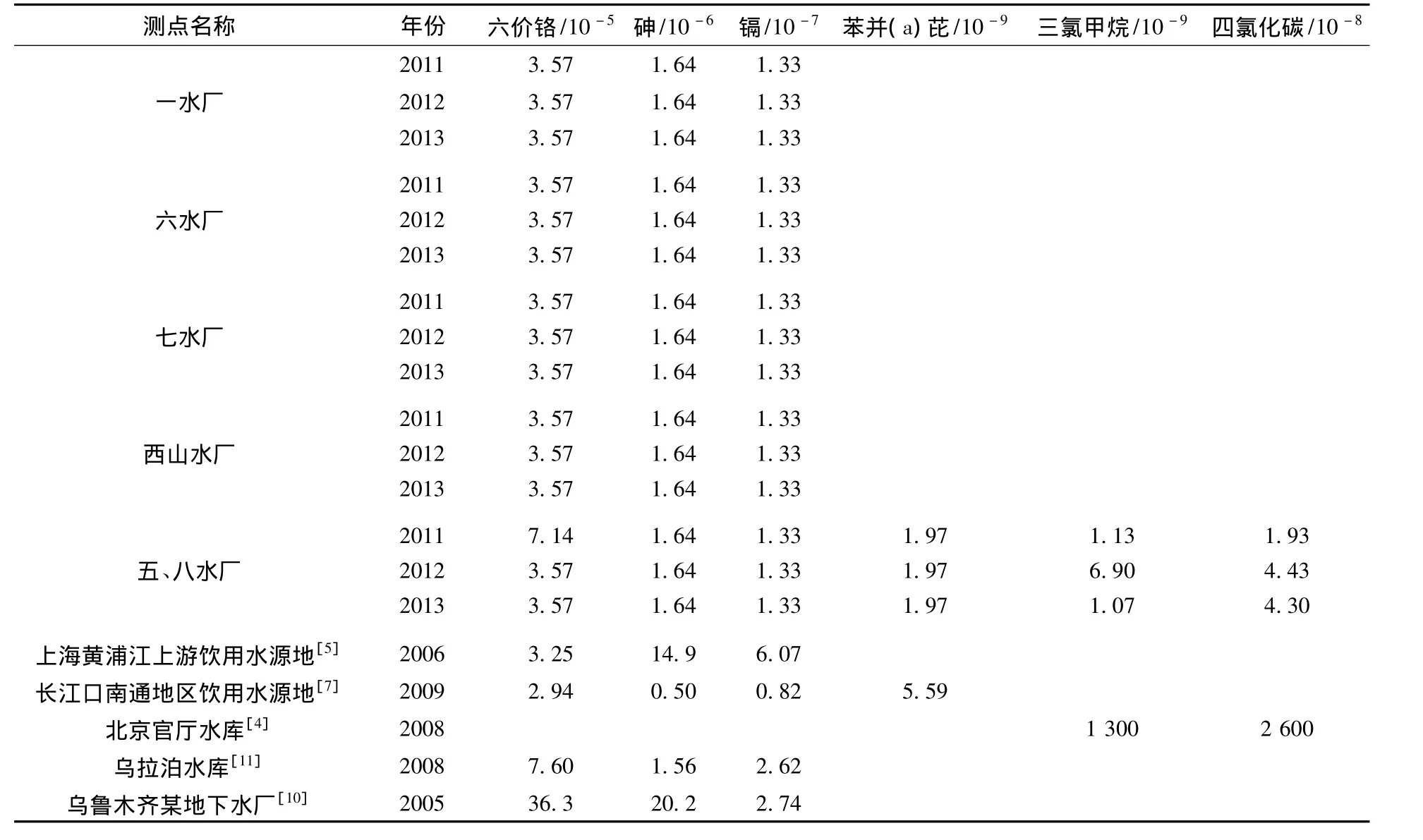

2011—2013年,烏魯木齊市各飲用水源地的3種重金屬致癌物和地表水源地中的有機致癌物濃度均處于未檢出或達到I類水質標準。3種重金屬致癌物通過飲水途徑引起的個人健康危害風險年均值:地下水源地水廠六價鉻3.57×10-5a-1,比梁爽等[10]的3.63 ×10-4a-1低1 個數量級;地表水源地水廠六價鉻3.57 ×10-5~7.14 ×10-5a-1,低于王鋼等[11]的 7.60 × 10-5a-1,略高于孫超等[5,7]的評價結果;各水源地水廠的砷和鎘分別為1.64×10-6a-1和 1.33 ×10-7a-1,均低于梁爽等[10-11]的研究結果。地表水源地中的有機物致癌物通過飲水途徑引起的個人健康危害風險年均值:苯并(a)芘為1.97 ×10-9a-1,略低于徐愛蘭等[7]的5.59 ×10-9a-1;揮發性有機物三氯甲烷檢出率由25%升至67%,致癌風險為1.07 ×10-9~6.9 ×10-9a-1,四氯化碳檢出率由42%升至100%,致癌風險為1.93×10-8~4.43 ×10-8a-1,三氯甲烷和四氯化碳致癌風險數量級均遠低于萬譯文等[4]的10-6和10-5,詳見表6。

表6 各水源地致癌物飲水途徑個人健康危害風險年均值 a-1

烏魯木齊市各水源地致癌物通過飲水途徑致個人健康危害風險年均值:以六價鉻(致癌風險數量級 10-5)最大,占致癌總風險比例高達95.3%,砷(致癌風險數量級10-6)次之,占致癌總風險比例2.2%~4.4%,鎘 (致癌風險數量級10-7)再次,占 0.2% ~0.4% ,與孫超等[5,7,10-11]的研究結果具有一致性;地表水源地中重金屬致癌物風險高出有機致癌物10~104倍,有機致癌物中以四氯化碳(致癌風險數量級10-8)最高、三氯甲烷(致癌風險數量級10-9)次之,苯并(a)芘(致癌風險數量級 10-9)最小,與萬譯文等[4,7]的研究具有一致性。

各致癌物的致癌風險均低于USEPA和ICRP最大可接受風險水平,但與瑞典環境保護署、荷蘭建設和環境署以及英國皇家協會最大可接受風險水平1.0×10-6a-1相比,重金屬六價鉻地下水源地水廠高出了34.7倍,地表水源地水廠高出了34.7~70.4倍,各飲用水源地水廠砷高出了0.6倍,有機致癌物致癌風險總體偏低,均未超標。根據USEPA綜合風險信息系統(IRIS)的分類信息,六價鉻與砷屬于A類致癌物質,USEPA建議以1.0×10-6a-1進行風險控制,提示應重點關注致癌物六價鉻和砷對人體所產生的健康風險[7]。因此,六價鉻和砷是烏魯木齊市飲用水源地主要致癌污染因子,應作為政府風險決策管理的重點對象。

5.2 非致癌物致個人健康危害年風險

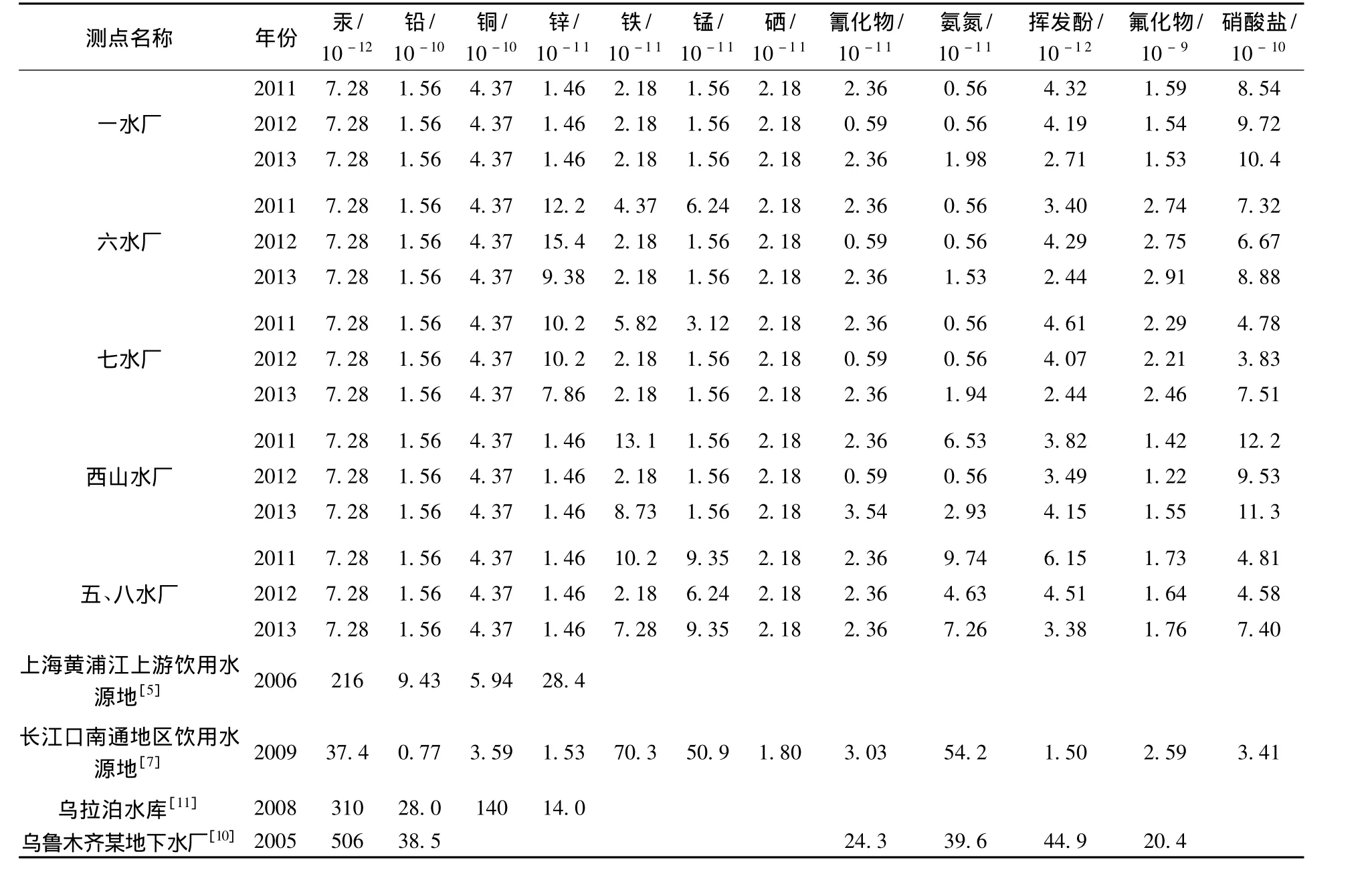

2011—2013年,烏魯木齊市各飲用水源地的非致癌物評價項目均處于未檢出或達到II類水質標準。由表7可見,非致癌物中分非金屬和金屬2類,非金屬致個人健康危害年風險(數量級為10-12~10-9)略高于金屬 (數量級為 10-12~10-10)。

表7 各水源地非致癌物飲水途徑個人健康危害風險年均值 a-1

非金屬中致個人風險最大是氟化物(風險數量級10-9),占非致癌總風險比例:地下水廠為40.4% ~65.6%,地表水廠為51.7% ~56.7%。硝酸鹽(非致癌風險數量級 10-10~10-9)占15.1% ~34.7%,氰化物(風險數量級10-12~10-11)占 0.1% ~1.0%、氨氮(風險數量級10-12~10-11)占 1.6 ~3.1%,揮發酚(風險數量級10-12)僅占0.1%左右。

金屬以重金屬銅(風險數量級10-10)所占比例最大,占非致癌總風險的10% ~15.3%。鉛(風險數量級10-10)占3.4% ~5.5%,鋅(風險數量級10-11~10-10)占0.5% ~3.6%,鐵(風險數量級10-11~10-10)占0.4% ~3.2%,錳(風險數量級10-11)占0.4% ~2.8%,硒(風險數量級10-11)占0.5% ~0.8%,汞(風險數量級 10-12)僅占0.2%左右,汞風險數量級遠低于高繼軍等[3]的 10-8a-1和孫超等[5]的 10-10a-1。

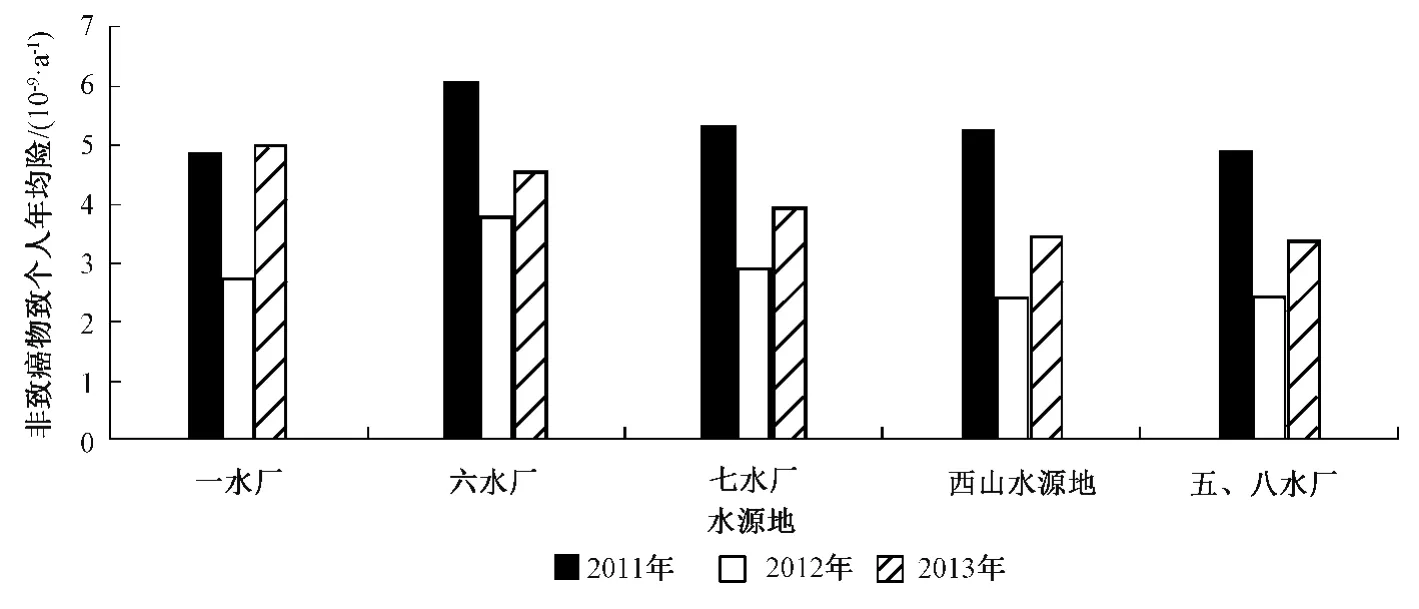

由圖2可見,各飲用水源地非致癌物致個人健康危害風險年均值在2012年有所下降,2013年又有所回升,地下水源地水廠的非致癌個人健康危害年風險均高于地表水源地水廠,地下水源地水廠中,六水廠各年度非致癌風險值均高于其他各水廠。

圖2 2011—2013年各飲用水源地非致癌物致個人年風險

總體而言,各飲用水源地的非致癌物致個人年健康危害風險年均值均比梁爽等[10-11]的前期研究結果低1 ~2 個數量級,也低于孫超等[5,7]的研究結果,對人體健康危害個人年風險水平集中在 10-12~10-9a-1,即一年中每個人的健康可能有10-12~10-9的機會受到水體中非致癌物的影響,幾率極小,不會對暴露人群構成明顯的危害。

5.3 總體個人健康危害年風險

2011—2013年,烏魯木齊市各飲用水源地通過飲水途徑產生的個人健康危害風險年均值均低于USEPA和ICRP最大可接受風險水平,但與瑞典環境保護署、荷蘭建設和環境署以及英國皇家協會最大可接受風險水平1.0×10-6a-1相比,地下飲用水源地個人健康危害年風險高出了36.5倍,總體上處于Ⅱ級,低-中風險狀態;地表飲用水源地2011年高出了72.2倍,處于Ⅲ級、中風險狀態,2012、2013年均高出了36.5倍,處于Ⅱ級,低-中風險狀態。各飲用水源地的總體個人健康危害風險年均值以致癌物健康危害風險為主,占總風險的99.98%以上。

6 結論

通過對烏魯木齊市主要飲用水源地水質健康風險的評價,可更客觀地確定飲用水源中污染物的主次和治理的優先權,從而為環境管理部門提供科學依據和主要決策對象。

1)烏魯木齊市各飲用水源地化學致癌物和非致癌物通過飲水途徑致個人健康危害年風險數量級比較顯示:致癌物產生的健康危害年風險數量級10-9~10-5,高出非致癌物 101~107數量級,其中重金屬致癌物高出非致癌物104~107數量級,有機致癌物高出非致癌物101~103數量級,因此致癌物是各飲用水源地中優先治理的污染物。地表水源地中有機致癌物致癌風險總體雖然偏低,僅占0.002% ~0.1%,但三氯甲烷和四氯化碳檢出率逐年增高,尤其是2013年分別達67%和100%,高檢出率反映了這類揮發性有機物在入庫河流附近地區可能被大量使用。另外,應用加氯的方法進行飲水消毒的同時,也常會產生揮發性有機物三氯甲烷等鹵代烴副產物,對飲用水源的直接污染不容忽視。

2)非致癌物的個人健康危害年風險占總風險的比例偏低,但也不應忽視,尤其要重視氟化物的危害,新疆本屬于高氟地區,飲用水中的氟化物更是重要的監控指標。氟化物主要來源于含氟產品的鋼鐵廠、磷肥廠和冶鋁廠等工業生產過程,管理部門應在水源保護區內注意排查相關企業,從源頭上游有針對性地進行防控。

3)2011—2013年,烏魯木齊市各飲用水源地的化學致癌物所致個人健康危害年風險基本保持穩定,均低于前期研究結果,非致癌物所致健康危害年風險雖呈現波動變化,但均比前期的研究結果低1~2個數量級,可見近年來烏魯木齊市對飲用水源地的水質保護工作已初見成效。

[1]王大坤,李建新.健康危害評價在環境質量評價中的應用[J].環境污染與防治,1995,17(6):9-12.

[2]曾光明,卓立,鐘政林,等.水環境健康風險評價模型及其應用[J].水電能源科學,1997,15(4):28-33.

[3]高繼軍,張力平,黃圣彪,等.北京市飲用水源地重金屬污染物健康風險的初步評價[J].環境科學,2004,25(2):47-50.

[4]萬譯文,康方天,周忠亮,等.北京官廳水庫水體中揮發性有機物健康風險評價[J].環境科學研究,2009,22(2):150:154.

[5]孫超、陳振樓、張翠,等.上海市主要飲用水源地重金屬健康風險初步評價[J].環境科學研究,2009,22(1):60-65.

[6]陸鳳娟.以嘉定區為例對上海市郊區飲用水源水重金屬進行健康風險評價[J].中國環境監測,2013,29(2):5-8.

[7]徐愛蘭,陳敏,孫克遙.長江口南通地區飲用水源地健康風險評價[J].中國環境監測,2012,28(6):9-13.

[8]范清華,黎剛,王備新,等.太湖飲用水源地水環境健康風險評價[J].中國環境監測,2012,28(1):6-9.

[9]王東紅,原盛廣,馬梅,等.飲用水中有毒污染物的篩查和健康風險評價[J].環境科學學報,2007,27(2):1 937-1 943.

[10]梁爽,李維青.烏魯木齊市飲用水源地水環境健康風險評價[J],新疆農業科學,2010,47(8):1 660-1 664.

[11]王鋼,王靈,鄭春霞,等.烏魯木齊烏拉泊水庫水體中重金屬健康風險評價[J].干旱環境監測,2010,24(1):22-26.

[12]烏魯木齊市統計局.烏魯木齊統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,2012.

[13]US EPA.Guidelines for exposure assessment[R].FRL41295.Washington DC:Office of Healthand Environmental Assessment,US EPA,1992.

[14]郭占景,蘇振軍,范慰慰,等.石家莊市農村飲用水中氟化物健康風險評估[J].中國環境監測,2013,29(3):72-73.

[15]ZHU Huina,YUAN Xingzhong,ZENG Guangming,etal.An integrated fuzzy model based on interval numbers for assessment of environmental health risks of water sources[J].Acta Scientiae Circumstantia,2009,29(7):1 527-1 533