北京老規矩(一)

劉一達

門風

門風,就是人們常說的家風,即一個家庭的風氣。

有些人好像沒有這種意識,以為一個人的言行舉止,跟家里其他人沒有什么關系。其實,這是一種錯覺。別說一個大人了,就是一個孩子,您從他的一言一行,都能看出他的家庭是什么風氣。所以,老北京人往往從孩子的言談舉止,看他父母的教養,看他家里有沒有規矩,看他是什么家風。

老北京人是非常重視門風的。從前,自己的孩子跟什么人一起玩兒,首先看他的家風怎么樣。這個孩子的家風好,父母知書達理,懂老規矩,當長輩的才能放心大膽地讓自己的子女跟這種家風的孩子交往。否則,斷然不敢。誰都怕不好的家風,浸淫孩子的心靈。

好的門風,來自家里立的一些老規矩。這些老規矩,即行為規范,直接關系到孩子的成長,也會影響到孩子性格的形成,氣質的培養。

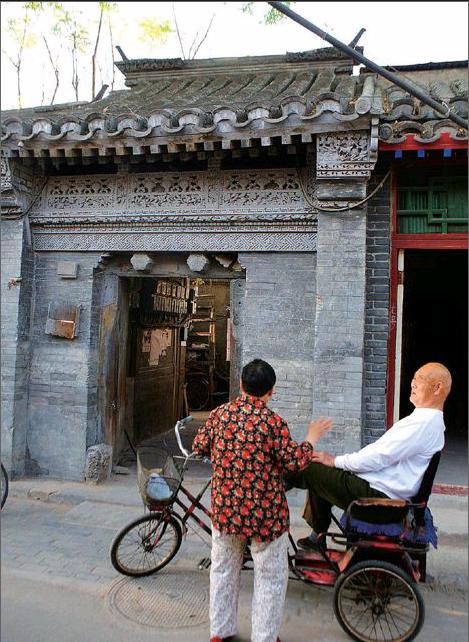

過去,老北京四合院的大門上,都要撰寫并且雕刻楹聯。這類楹聯有些就是治家格言。常見的有:

“詩書寄素業,水石澹幽居。”

“忠厚傳家久,詩書繼世長。”

“積善人家,必有馀慶。”

“琴言清若水,詩夢暖于春。”

“忠厚承天德,詩書啟后昆。”

“持家尊古訓,教子有義方。”

“五云蟠吉地,三瑞映華門。”

“文章華國,詩禮傳家。”

“總集福蔭,備致嘉祥。”

“門庭清且吉,家道泰而昌。”

“福海朗照千秋月,壽域光涵萬里天。”等等。

家門,如同一個家庭的窗口。您從這些楹聯,就能咂摸出一個家庭的門風如何。

當然,家里的長輩也要把一些規矩寫下來,告誡或警示后代,比如古代的諸葛亮的《誡子書》,顏之推的《治家格言》,曾國藩的《家書》、《家訓》,近代的傅雷《家書》等等。

北京的老根兒人家,有一種現象:一個家庭五個孩子,或七個孩子,只要有一個是大學生,毫無疑問,其他孩子幾乎都是,而且一個賽著一個有出息。這個家庭,爺爺有學問,爸爸肯定也不會是白丁,到孫子輩兒照樣有出息。相反,也如是。

為什么會有這種現象?這跟老話兒所說的“龍生龍鳳生鳳,老鼠的兒子會打洞”,以及現在人所說的“富二代”和“紅二代”并不是一回事兒,而完全取決于門風,得益于家里的老規矩。筆者采訪過京城的朱家(朱家家)、吳家(吳祖光家)、黃家(黃宗江家)、王家(王世襄家)、錢家(錢學森家)等等,無一不是這種情況。

家業有興衰,門風無曲直。一個家族的門風是經過幾代,甚至幾十代人的努力,樹立起來的。好的門風,往往也會影響幾代人,甚至幾十代人。

老北京人對門風的重視,遠遠勝過金錢。金錢,有花完的時候,而門風卻“取之不盡,用之不竭”。

家教

這里所說的家教,跟現在意義上的家教是兩回事兒。

現在,人們所說的家教,是有一技之長的人,受聘于人,到人家里去教孩子學東西,比如外語、書畫、鋼琴、高考輔導啦什么的。這種“家教”,在老北京,叫“專官”,即專管教一個人。我們這兒所說的家教,指的是一般意義上的家庭教育。

現在的教育是多元化的,但一般人會把對子女的教育,往往寄托于學校。總以為一個孩子學好學壞,成才不成才,跟上什么樣的學校,至關重要。所以,有些望子成龍的家長,為了孩子能上重點學校,不惜血本。

其實,一個孩子的成長,離不開三個環境——家庭,學校,社會。而他所受到的教育,也離不開這三個方面。這三個方面的教育,家教才是最重要的。

因為,家教是一個人最早受到的教育,同時也是影響自己終生的教育。但家教又是“隨風潛入夜,潤物細無聲”的教育,所以恰恰是被現代人所忽視的教育。

2014年,一個在國內享有盛譽的歌唱家的兒子,因為強奸罪被判刑,在國人中引起很大反響。歌唱家的孩子,從上幼兒園到小學、中學,都是重點學校,教育環境肯定要優于一般孩子,但之所以走上犯罪之路,跟他的家教有直接關系。因為歌唱家是老年得子,孩子的母親又年輕,自然對孩子分外寵愛,溺愛的結果必然是沒有規矩的放縱。毫無疑問,家教的缺失,是導致孩子墮落的一個重要原因。

老北京人是非常重視家教的。一個孩子在外面行為不端,人們往往不說這個孩子怎么樣,卻說:“這孩子,什么家教呀?”當家長的教育孩子時,常常會說:“你在外頭可得規規矩矩的,惹點什么事兒,捅點兒什么婁子,你爹你媽可替你丟不起這個人!”

由此可見,孩子的行為,就是家長的臉面。孩子的一舉一動,都能反映出家教如何。

老北京人的家教,主要體現在三個方面:

一是立家規,讓孩子知道自己的行為準則,哪些該說該做,哪些不能說不能做。

二是以身作則,身教重于言教。比如教育孩子不要吃喝嫖賭,您首先得做到潔身自好。

三是多種形式的教化,帶孩子看戲、聽書、聽曲藝,接觸有文化修養的人等等,這些潛移默化的教育,往往讓孩子受益終生。

請安

請安,是一種禮儀,也是一種規矩。這種規矩是老北京所獨有的。

請安,帶有問候的意思。雖然如此,并不是所有人都可以用這個詞兒。請安,通常是晚輩對長輩而言,在官面兒上,是下級對上級而言。

請安,大體上有三層意思:一是問安,即問候,尊敬您。也就是為您請安,帶有祝愿的意味。二是報安,即告訴您,我挺好,您別惦記著了。三是討請,即請求指示。您看您有什么可吩咐的?

請安,這一禮節來自滿族。而且,只有男人行此禮才叫請安。這個“安”怎么個“請”法,也就是用什么姿勢行這種禮,是有一定之規的。

《清文匯書》對滿族禮節的規矩有具體要求。通常穿箭服的男子,請安時要綴起馬蹄袖頭和旗袍子,先放垂袖頭,左腳略向前移,右腳向后并屈膝,到離地只有一寸的位置,再用雙手按左膝,頭略低,然后再慢慢起身。

您在反映清朝人生活的電影或電視劇里,肯定看到過請安的鏡頭。對,就是那種姿勢。

老舍先生是滿族旗人的后代,他在小說《正紅旗下》里,對請安的姿勢有詳細的描述。他認為身材輕盈的年輕旗人,請安的動作最標準,也好看。年紀大的胖旗人,請安的動作則不那么受看了。

不過,到了清末,隨著清朝政府的衰微和世風的改變,請安的姿勢也不那么講究了。旗人之間,日常見了面,一般都改請“單腿安”了。北京人管“單腿安”,叫“打千兒”。即右手向前往下伸,接近地面,同時彎腰,右腿屈膝,左腿略曲。比“雙腿安”要顯得隨意一些。

滿族的婦女請安不叫請安,叫行“萬福”禮。《清文匯書》里規定:“婦女行萬福滿禮,婦女兩手按腿三叩首禮。”這種禮節,俗稱“蹲兒安”。

請安這種禮節在清代的官場普遍實行,由于當朝皇上是滿族,所以行此禮的不僅是滿族人。

辛亥革命推翻了清朝皇上之后,以半跪半蹲的請安姿勢逐漸消失了。但請安作為一種禮節和家庭規矩,在滿族人家中依然流行,只不過,請安變成了一種問候,不用再擺什么姿勢了。

與此同時,請安這個詞兒,作為問候的同義語,也納入老北京土話之列。平時,老北京人見了面,往往要說:“二爺好呀!我這兒給您請安了。”

這個“請安”,相當于“問安”,那意思是:“我這兒向您問好兒了!”

(編輯·宋冰華)

ice7051@sina.com