大學生壓力事件與網絡游戲成癮:逃避動機的中介效應

魏華周宗奎 李雄 羅青 高潔

摘要 以472名男大學生網絡游戲玩家為被試,考察了壓力事件、網絡游戲逃避動機和網絡游戲成癮的關系。結果發現:(1)大學生壓力事件、網絡游戲逃避動機和成癮之間存在顯著正相關。(2)壓力事件除了對網絡游戲成癮有直接影響,還通過網絡游戲逃避動機的中介作用對網絡游戲成癮產生間接影響。

關鍵詞 男大學生,壓力事件,網絡游戲成癮,中介效應。

分類號 B844.2

1 引言

網絡成癮是近年來世界范圍內最受關注的社會問題之一。網絡成癮會給個體帶來一系列消極的后果,包括孤獨、抑郁、焦慮和社會適應不良(Kraut,et al.,1998;Mustafa,2011)。由于網絡成癮的巨大危害,研究者非常關注網絡成癮的原因。個體現實生活的狀況與他們對虛擬世界的病理性依賴有著密切的關聯。大量研究發現,壓力生活事件、社會支持、人際關系和現實生活中需要的滿足都與網絡成癮存在較高相關(Leung,2007;Li,Wang,& Wang,2009;Li,Zhang,Li,Zhen,& Wang,2010;李滿林,2009;萬晶晶,張錦濤,劉勤學,鄧林園,方曉義,2010)。在中國的整體網民中,大學生占據很大的比例。因此,探討大學生網絡成癮的相關問題具有重大理論和現實意義。

隨著互聯網的發展和相關研究的深入,研究者開始重點關注不同類型的病理性互聯網使用情況,如網絡交往成癮、網絡色情成癮和網絡游戲成癮等。高文斌和陳祉妍(2006)發現,國外病理性互聯網使用的內容包括信息下載、網絡通信、網上聊天、網絡購物、網絡賭博、網上色情信息等多個領域,而我國病理性互聯網使用問題主要集中在網絡游戲上。由于網絡游戲的易成癮性和國內網絡成癮問題的特殊性,本研究的主要內容是網絡游戲成癮。

人們在現實生活中會經歷一系列的生活事件,這些生活事件會給個體帶來壓力。在面對巨大的壓力時,有些個體會通過各種物質來緩解壓力,在這個過程中就有可能會導致物質成癮(Ames & Roitzsch,2000;Goeders,2003;Hien,Cohen,& Campbell,2005;Moore,Sikora,Grunberg,& Greenberg,2007)。由于互聯網的普及性和便利性,很多人開始通過互聯網來緩解自己的壓力;但是由于互聯網的匿名性和興奮性等特點,一部分人也會沉溺于互聯網從而發展成網絡成癮(Young,1996,1997)。壓力事件與網絡成癮的關系已經得到了很多研究的證實(Le-ung,2007;Li,Wang,et al,2009;Li,Zhang,etal.,2010;吳文麗,伍翔,袁方,鄭燕行,鄭希付,2009;趙鑫,2006;周麗華,2009)。然而,已有的研究多探討壓力事件與一般網絡成癮的關系,鮮有研究探討壓力事件與網絡游戲成癮的關系。因此,本研究的目的之一是考察壓力事件對網絡游戲成癮的影響。

為了反映人類行為背后的潛在動力和能量,心理學家建構了動機這一概念。動機驅動個體行為,是心理學最基本的假設之一。近年來,越來越多的國外研究者和少數國內研究者開始從動機的角度來探索網絡游戲的相關問題(Przybylski,Rigby,& Ry-an,2010;Yee,2006;Wan & Chiou,2006;Koo,2009;Koo,Lee,& Chang,2007;張紅霞,謝毅,2008)。網絡游戲動機的種類很多,包括享受樂趣、逃避現實、社會交際和角色扮演等。網絡游戲動機與游戲意向及其游戲成癮有密切關聯。研究者發現網絡游戲動機中的享受樂趣、逃避、社會交際和追求成就與游戲意向有正向的聯系(Koo,2009;Wu,Wang,& Tsai,2010;張紅霞,謝毅,2008)。Yee(2006)的研究則發現動機中的逃避(escapism)和進步(advancement)等都能夠顯著預測網絡游戲成癮。雖然動機和網絡游戲心理及行為的關系非常緊密,但國內只有少量的研究關注了動機對游戲意向和成癮的影響(葉娜,佐斌,張陸,2009;張紅霞,謝毅,2008)。國外研究發現,網絡游戲動機中的逃避對成癮的預測作用最強(Yee,2006;魏華,范翠英,平凡,鄭璐璐,2011)。因此,本研究也將檢驗這一效應是否也存在與適用于國內網絡游戲使用者之中,這是本研究的第二個目的。

此外,Murray(1938)的壓力需求理論認為,壓力會引發動機的產生,Baumeister(1990)的逃避自我理論也認為壓力是導致個體逃避自我的重要原因之一;而我們在日常生活中也會發現,那些承受著巨大壓力的人更想要逃避現實,所以壓力事件很可能與網絡游戲中逃避動機有關。基于以上分析,我們認為壓力事件會影響網絡游戲動機,而這一動機又會影響網絡游戲成癮,因此網絡游戲動機可能是壓力和成癮之間的中介變量。檢驗這一中介效應,是本研究第三個目的。

2 研究方法

2.1 被試

大量研究發現接觸網絡游戲的人多為男性,例如Griffiths等人(2004)的研究中男性玩家占玩家總數的81%,李儀凡和陸雄文(2007)的研究中男性玩家占玩家總數的85.1%,因此本研究只選擇男性作為研究對象。抽取武漢市某高校大一、大二、大三男大學生為被試,最終獲得有效被試472人。

2.2 材料

2.2.1 大學生壓力量表

采用李虹和梅錦榮2002年編制的大學生壓力量表,該量表測量的是大學生對壓力源的反應。該量表共30個題目,采用4點計分法,從“沒有壓力”到“嚴重壓力”分別計0~3分,得分越高表示壓力源對個體造成的壓力越大。該問卷包含三個分量表,分別是學習煩擾分量表,個人煩擾分量表和消極生活事件分量表。本研究中三個份量表的內部一致性系數α分別為0.94,0.90,0.82。

2.2.2 網絡游戲逃避動機量表

選取Yee(2006)編制的網絡游戲動機量表。該量表共40個題目,包含成就、關系、角色扮演、探索和逃避等10種動機,采用7點計分法,從“非常不同意”到“非常同意”分別計1-7分,得分越高,得分越高,代表網絡游戲動機越強烈。本研究僅選用逃避動機分量表,包含三個題目,原始問卷的內部一致性系數為0.65,本研究的內部一致性系數為0.62。

2.2.3 網絡游戲成癮問卷

采用周治金和楊文嬌2006年編制的大學生網絡成癮問卷中的游戲成癮分量表,該問卷用來測量個體網絡游戲成癮的程度,該問卷包含8個項目,如“我玩游戲要比其他事情用心得多”,“我的課余時間基本上花在玩游戲上”等,采用5點計分法,從“完全不符合”到“完全符合”分別計1~5分,得分越高網絡游戲成癮程度越高。原始問卷的內部一致性系數為0.88,重測系數為0.91;本研究中內部一致性系數為0.82。

2.3 統計工具

數據分析和處理均采用SPSSl1.5進行。

3 結果

3.1 壓力事件、逃避和網絡游戲成癮的相關分析

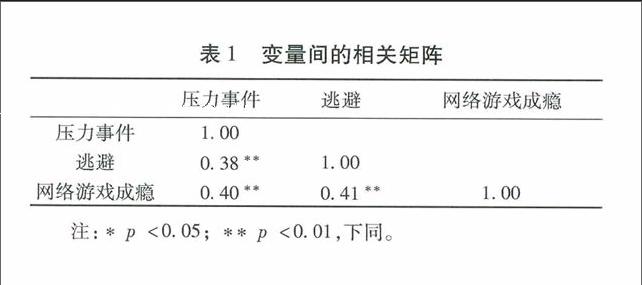

使用壓力事件、逃避和網絡游戲成癮的總分進行相關分析,結果發現所有變量之間均呈顯著正相關。所有變量之間相關顯著,為中介效應的檢驗提供了基礎。

3.2 壓力事件和網絡游戲成癮:逃避動機的中介效應

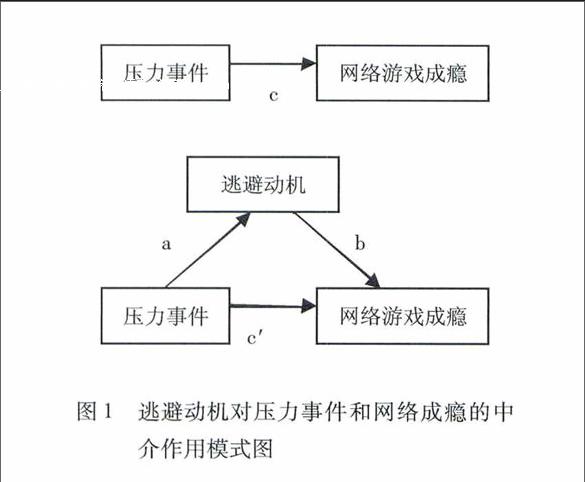

相關分析的結果表明本研究涉及的所有變量間均存在顯著的相關,這就滿足了中介效應檢驗的前提條件。依據文獻綜述及相關理論,構建了如圖1的中介模型。

按照中介變量的檢驗程序對逃避動機在壓力事件與網絡游戲成癮的中介作用進行檢驗。回歸分析發現所有回歸系數均顯著,因此逃避動機在壓力事件和網絡游戲成癮之間起到部分中介作用。各項回歸系數數值為:c=0.40,α=0.38,6=0.30,c=0.28,所有回歸系數均顯著。逃避動機的中介效應在總效應中的比例為(0.38)×(0.30)/(0.40)=0.30,占總效應的30%。

4 討論

4.1 大學生壓力事件對網絡游戲成癮的影響

本研究發現壓力事件會對網絡游戲產生影響,與以往網絡成癮方面的研究結果是一致的(Leung,2007;Li,et al.,2009;Li,et al.,2010;吳文麗,等,2009;趙鑫,2006;周麗華,2009)。本研究的結果也和Davis在2001年所提出的病理性互聯網使用的認知一行為模型是一致的;在該模型中,生活事件是網絡成癮的遠端原因。

4.2 大學生壓力事件與網絡游戲成癮:中介效應的檢驗

雖然壓力事件對網絡游戲成癮的影響得到了較多研究的支持,但其影響機制并不清楚。本研究通過中介效應檢驗考察壓力事件、逃避動機和網絡游戲成癮的關系,結果發現壓力事件可以通過逃避動機的中介作用對網絡游戲成癮產生影響。

本研究發現壓力事件得分越高,個體網絡游戲使用時的逃避動機越強烈。個體承受的壓力越大,逃避動機可能會越強烈,Murray(1938)的壓力一需求理論和Baumeister(1990)的逃避自我理論都描述了壓力與逃避的這種關系。人們通過各種各樣的方式來逃避現實,包括吸煙、酗酒、使用毒品甚至自殺(Chatard & Selimbegovic,2011)。我們每個人都會面對各種各樣的壓力,但選擇逃避現實的方式卻不一樣,個體特征和環境決定了我們逃避現實的方式。對于男大學生來說,網絡游戲具有方便性、易用性、可接近性和刺激性等特征,因此很容易成為他們逃避現實的首要選擇。本研究的結果表明網絡游戲玩家的壓力可以正向預測逃避動機,說明壓力一需求理論和逃避自我理論不僅可以解釋現實世界的一些逃避行為(吸煙、酗酒等),也可以用來解釋虛擬世界中的逃避行為(網絡游戲),拓寬了理論的適用性,也為未來互聯網相關研究提供了新的思路。

雖然以往國內的研究者認為逃避現實生活的困擾是導致網絡成癮的重要原因(胡嵐,2005),但鮮有研究通過數據來直接驗證這種觀點。本研究發現逃避動機越高,網絡游戲成癮程度越高,該結果與以往相關研究的結果是一致的。Li等人(2009)的研究發現逃避型應對方式可以預測網絡成癮;Yee(2006)的研究和Li等人(2011)的研究也表明網絡游戲中的逃避動機可以顯著預測網絡游戲成癮;而Kwon等人(2011)的研究也發現真實一理想自我差異可以通過負性情緒和逃避自我的中介作用對網絡游戲產生影響;更早一些的研究則發現逃避型的應對方式與電視和視頻游戲的使用有關(Henning &Vorderer,2001)。

網絡游戲中的逃避動機之所以會影響成癮可能有兩方面的原因。第一,網絡游戲中的逃避動機也可能與個體的一般應對方式有關,那些逃避動機較高的玩家也可能更傾向于采用逃避型的應對方式來面對生活中的壓力,以往研究發現逃避型應對方式會導致網絡成癮(Li,et al.,2009),因此這一部分玩家成癮的可能性也更高。第二,網絡游戲逃避動機可能會增加自我認知失調,從而引起網絡游戲成癮。自我認知失調是Davis(2001)在建構病理性互聯網使用的認知—行為模型(cognitive-behavioral model ofpathological Internet use)時提出的概念,是指個體傾向于思考與互聯網使用有關的問題而非現實生活問題;他認為自我認知失調是導致網絡游戲成癮的重要原因。本研究中,個體的網絡游戲逃避動機越強,就越有可能較多思考與網絡游戲相關的問題,而逃避與現實生活相關的問題,則越有可能產生自我認知失調,從而導致網絡游戲成癮。

逃避動機在壓力事件和網絡游戲成癮之間具有部分中介作用。一方面,壓力事件可以直接導致網絡游戲成癮程度的提高;另一方面,壓力事件會增強逃避動機,而逃避動機的增強又可以進一步加強網絡游戲成癮的程度。但值得注意的是,這里逃避動機只起到部分中介作用,而非完全中介作用。中介效應檢驗表面,逃避動機的中介效應占總效應的30%,表明還有近三分之二的效應是通過直接路徑或其他中介過程而實現的。例如,壓力事件還有可能通過消極情緒的中介作用對網絡游戲成癮產生影響。未來的研究可以進一步探索其他變量在壓力事件和網絡游戲成癮之間的中介效應。

4.3 本研究局限和現實意義

本研究還存在一些局限性。首先,本研究所有的樣本均來自武漢這一個城市,考慮到各地網絡使用的具體情況,將該結果推廣到其他城市和農村地區時需要更加謹慎。其次,只采用男生作為研究的樣本,雖然可以避免更多額外變量的影響,是研究問題更加集中,但是也降低的本研究的可推廣性。雖然女性玩家只占網絡游戲玩家總數的一小部分,但是本文所得出的結論是否適用于女性玩家,還需要未來研究的檢驗。

本研究探討了壓力事件對網絡游戲成癮的影響以及它們之間存在的中介變量,不僅有理論上的意義,也有著重要的現實意義。首先,壓力是導致網絡游戲成癮的主要原因,它不僅對網絡游戲成癮有直接影響,也通過逃避動機對網絡成癮產生影響;因此,舒緩大學生的壓力可以從源頭預防網絡游戲成癮。其次,網絡游戲逃避動機也作為中介變量對網絡游戲產生影響,因此學校可以通過一些活動和教育來改變網絡游戲玩家應對壓力的策略,以減少網絡游戲成癮的風險。

5 結論

本研究得出如下結論:(1)男大學生壓力事件、網絡游戲逃避動機和網絡游戲成癮之間存在顯著正相關。(2)壓力事件除了對網絡游戲成癮有直接影響,還通過網絡游戲逃避動機的中介作用對成癮產生間接影響。