黃秋葵資源的植物學特征特性與生態適應性評價

曾日秋等

摘 要 對10份黃秋葵資源進行18個植物學形態特征、14個植物學特性指標及生態適應性進行評價,結果表明:①18個植物學形態特征指標多樣性豐富,聚類分析可將資源分為2個形態類型;②14個植物學特性指標變異分析表明,果數變異系數最大,變異系數高達61.32%,營養器官變異系數大小順序為分枝數>葉片寬度>葉柄長>葉片長度,生殖器官變異系數大小順序為果數>果長>單果重;③14個植物學特性指標相關性分析結果表明,提高蒴果產量可選擇生育期較長、分枝數較多、葉柄長的資源;④生態適應性評價表明,供試材料均適宜在閩南地區種植,其中平均單株蒴果產量以FJQK-24和FJQK-7較高,分別為1 387.2和1 113.0 g,達極顯著或顯著差異水平,FJQK-29資源果數最多,且在閩南地區可宿根生長,是選育種較好的親本材料。

關鍵詞 黃秋葵;資源;適應性;評價

中圖分類號 S649 文獻標識碼 A

Abstract 18 morphological characteristics, 14 botanical characteristics and ecological adaptability were evaluated in 10 okra resources. The results showed that:①Based on 18 morphological characteristics, 10 okra resources were clustered into 2 morphological types. ②In 14 botanical characteristic variations, the maximum variation coefficient was fruit number as high as 61.32%, the order of vegetative organ variation coefficient was branch number>leaf breadth>petiole>leaf length, and the order of reproductive organ variation coefficient was fruit number>fruit length>fruit weight. ③There was an obvious correlation between 14 botanical characteristics index, improve capsule yield can choose a longer growing period, more branches, petioles long varieties. ④All of the tested materials are suitable for planting in south Fujian, where the average capsule yield per plant of FJQK-24 and FJQK-7 are higher, 1387.2 g and 1113.0 g respectively, and with other resources reached extremely significant or significant level by variance analysis. The fruit number of FJQK-29 resource is especially large, and it can be grew as perennial in south Fujian, so it can be used breeding as good parent materials.

Key words Abelmoschus esculentus;Resources;Adaptability;Evaluation

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2015.03.013

黃秋葵(Abelmoschus esculentus)又叫咖啡黃葵、秋葵、羊角豆,為錦葵科秋葵屬一年或多年生草本植物,短日照植物,原產于非洲,是非洲、美洲及東南亞人民喜食的蔬菜之一。黃秋葵全身都是寶,主要用途可做纖維用、菜用和飼料用[1-2]。作蔬菜用的主要是食用其嫩果,其肉質柔嫩、營養豐富,黏質潤滑,具有特殊的風味,干的嫩黃秋葵果實含有蛋白質22.98%,總糖19.92%,多糖2.00%,脂肪9.40和2.56%黃酮[3-4],而且Alwandawih[5]、Lawford B[6]、呂美云[7]等人對黃秋葵營養成分進行研究,也認為黃秋葵果肉含有豐富的蛋白質、游離氨基酸、維生素、礦物質微量元素及多糖等生物活性物質,王君耀、李建華[9]等人對黃秋葵有抗疲勞功能進行研究,詹忠根[10]對其種子的主要營養成分進行測定,認為種子含有豐富的賴氨酸和微量元素Zn、Mn等等,為其具有提高免疫力和減少肺損傷的藥用價值提供了理論依據。所以歐美等國將其列入21世紀最佳綠色食品名錄,可見其是一種高營養多種保健功能的植物。國外黃秋葵遺傳育種研究主要集中在資源的評價和選育方法上。0ppong-Sekyere等[11-12]對來自加納的25份黃秋葵種質進行園藝學和農藝學性狀評價,同時對黃秋葵資源的表型性狀、多樣性和質量性狀進行研究,通過相關性分析表明,株高、開花天數、開花節位、單果重、種子重量與產量呈顯著正相關。通過遺傳變異分析加納的黃秋葵資源的花瓣顏色、葉片絨毛和莖絨毛、果實形狀、花青素含量、開花期等性狀遺傳變異較大。國內黃秋葵資源評價主要集中在從分子方面進行分析,陳思遠等[13]進行開花結果生物學性狀調查,較少從植物學特征特性方面進行評價。

本文對10份引進及搜集的黃秋葵資源進行較全面的植物學特征特性觀察分析及生態適應性評價,以期篩選出適宜福建閩南地區種植的黃秋葵新品種,同時為選育親本材料提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 試驗地概況 在福建省漳州市長泰縣陳巷鎮美澎村和福建省農科院甘蔗所試驗農場進行,試驗地前作均為甘蔗,前者土壤為改良紅壤土,后者土壤為沖積洲地沙壤土。氣候均屬南亞熱帶海洋性季風氣候,冬無嚴寒,夏無酷暑,試驗期間年均降水量1 132 mm左右,月均降水量極不平衡,主要集中在3~10月份占全年總降水量的88%左右,其中1~2月份降雨量較少,低于10 mm,1月份極端最低溫0.0 ℃,7月份極端最高溫38.6 ℃,月均溫均高于12 ℃。

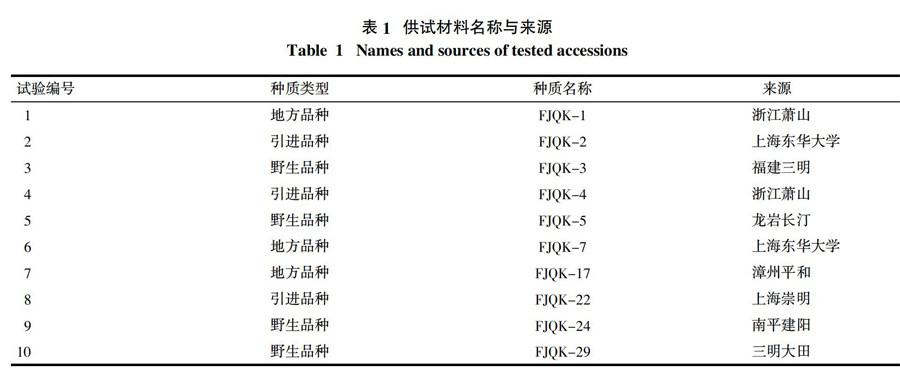

1.1.2 供試材料 本研究收集的10份黃秋葵資源分別來自上海、浙江及福建,有引進品種、地方品種、野生品種,具體名稱和來源如下表1。

1.2 方法

1.2.1 試驗設計 采用隨機區組試驗設計,設4個重復,1個重復用于生育期觀察,3個重復用于測產。小區面積6.6~16.5 m2,小區長6.0~15 m,寬1.1 m,行距55 cm,株距30 cm ,每小區種植40~100株。栽培管理常規進行。除必須的灌溉和除雜外,一般不做其他特殊管理。于2008~2010年,每年4月份種植,5~12月進行觀測。

1.2.2 觀測方法 為便于統計分析,對質量性狀的指標進行賦值如下,觀測指標方法見文獻[14]。出苗期:50%幼苗子葉展平的日期,用“年月日”表示;第1朵花開花天數:從出苗期那天算起至小區內的植株第1朵花開放的日數;開花天數:從第1朵花開花的時間至最后1朵花開花結束的日數;生育天數:出苗期至2/3以上植株蒴果成熟呈褐白色,植株葉片2/3以上脫落的日數;生長速度:出苗15 d開始量株高起至兩個月后再量株高,計算每天植株的生長速度。重復10次求平均值;株高:指資源植株的自然高度,從植株莖基部至生長點的距離,重復10次求平均值;葉長:隨機抽取主莖頂部向基部的第4片成熟葉,測其葉長,重復10次求平均;葉寬:取樣方法同葉長,測量葉片的最寬處,重復10次求平均;莢果數:指每株結果數,每3 d測定1次,并做上記號,計數,重復10次求平均;葉姿:現蕾期按葉角大小和葉著生姿勢確定葉姿,分1直立、2水平和3下垂,目測法,重復3次求平均;葉形:現蕾期,植株中部正常完整葉片的形狀,分1全葉、2淺裂葉、3深裂葉,目測法,重復3次求平均;葉色:現蕾期,植株中部正常葉片正面的顏色,按1淺綠、2綠、3深綠、4紅、5紫分為5個等級,目測法,重復3次求平均;葉毛:按1稀少、2中等和3濃密分為3個等級,目測法,重復3次求平均;葉刺:現蕾期,植株中部正常葉片的葉刺狀況。按1無、2有分為2個等級,目測法,重復3次求平均;莖色:出苗90 d,植株莖稈表面的顏色,按1綠、2微紅、3紅、4紫分為4個等級,目測法,重復3次求平均;莖表面:出苗90 d,植株莖稈表面的手感狀況,按1光滑、2有毛、3多毛分為3個等級,目測法,重復3次求平均;花色:完全開放花的花冠顏色,按1乳白、2淡黃、3黃、4深黃、5淺紅分為5種類型,目測法,重復3次求平均;花冠大小:完全開放花的花冠大小,按1小、2中、3大分為3種類型,目測法,重復3次求平均;花瓣數:完全開放花的花瓣數量,重復3次求平均; 花喉色:完全開放花的花喉顏色,按1淡黃、2淺紅、3紅、4紫分為4種類型,目測法,重復3次求平均;柱頭顏色:完全開放花的柱頭顏色,按淡紅、紅、紫分為3種類型,目測法,重復3次求平均;柱頭類型:完全開放花的花柱長短類型,按1短、2中、3長分為3種類型,目測法,重復3次求平均;蒴果類型:正常成熟蒴果的大小類型,按1小(果長小于6 cm)、2中(果長在6~15 cm)、3大(大于15 cm)分為3種類型;果形:正常成熟蒴果的外部形狀,按1圓果形、2棱果形;果色:開花5 d果實的顏色,按1淺綠、2深綠、3淺紅、4深紅分為4種類型,目測法,重復3次求平均;種子形狀:正常成熟種子的外表形狀,按1圓形、2扁圓形、3腎形分為3種類型,目測法,重復3次求平均。

1.3 數據處理

利用DPS7.5進行描述性分析和方差分析,用SPSS 19.0軟件進行相關分析及聚類分析。

2 結果與分析

2.1 植物學特征調查

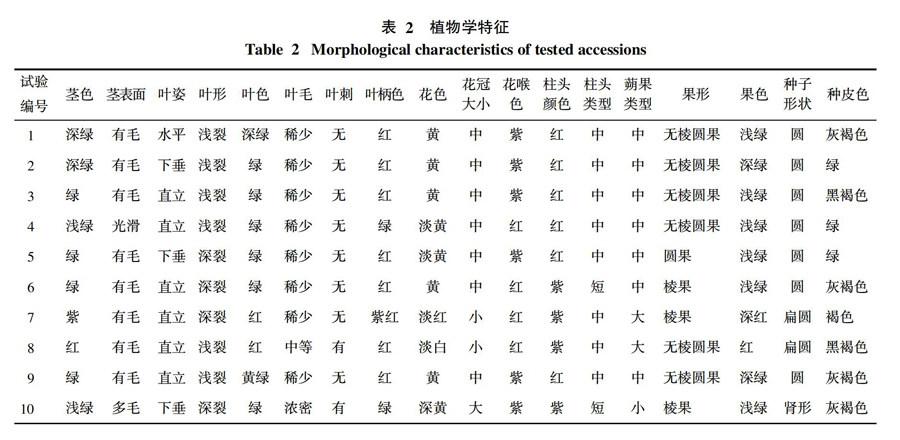

對供試黃秋葵資源18個植物學特征進行調查(表2),結果顯示:葉色有5種顏色,其中淺綠色2份,綠色4份、深綠色2份、紅色1份、紫色1份。莖表面有毛的有8份,光滑的1份,多毛的1份。葉姿直立6份,下垂的3份,水平的1份。葉形淺裂有6份,深裂有4份。葉毛稀少8份,中等1份,濃密1份。無葉刺的8份,有葉刺的2份。葉柄色紅色的7份,綠色的2份,紫色的1份。花色黃色的5份,淡黃的2份,深黃色有1份,淡紅的1份,淡白的1份。花冠大小中等7份,小的2份,大的1份。花喉色和柱頭色紫色6份,紅色4份,有的是花喉色紅色,柱頭色紫色,有的是花喉色紫色,柱頭色紅色,或者兩者都是紅色或都是紫色。柱頭類型中等8份,短的2份。蒴果類型果長在6~15 cm有7份,大于15 cm有2份,小于6 cm有1份。果形圓果7份,棱果3份。果色淺綠的6份,深綠2份,紅色1份,深紅1份。種子形狀圓形7份,扁圓形2份,腎形1份。種皮顏色綠色3份,灰褐色4份,黑褐色3份。

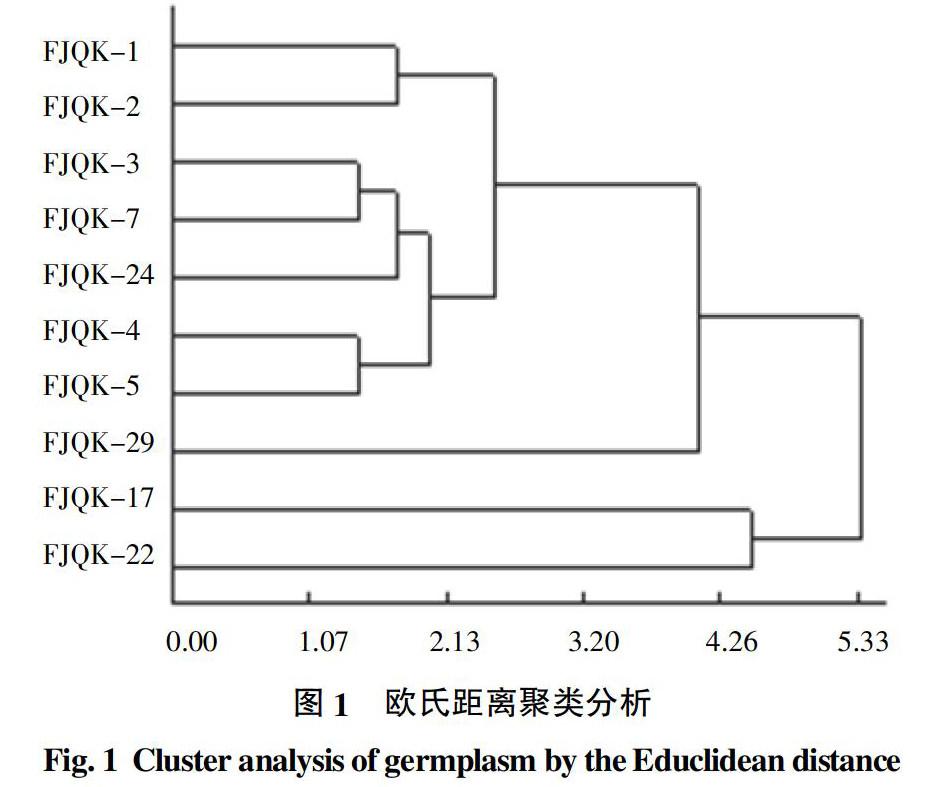

2.2 形態性狀聚類分析

對18個植物學特征(質量性狀指標)進行標準化,利用類平均法,選擇歐氏距離進行聚類分析(圖1),結果表明,在歐氏距離4.472 1處可將10份資源分為2個形態類型。第1類型包括FJQK-1、FJQK-2、 FJQK-3、FJQK-4、FJQK-5、FJQK-7、FJQK-24、FJQK-29共8份材料,其特點是莖色、葉色、果色都是綠色的。第2類型包括FJQK-17、FJQK-22共2份材料,其特點是植株高大、株高分別達288.9和214.6 cm,莖色、葉色、果色都是紅色的,果實形狀都是扁圓形的。

遺傳距離的大小可反映出彼此間親緣關系的大小,在第1類中,種源間的遺傳分化程度較高,按親緣遠近關系可劃分為3個小類群,其中來自浙江和上海的FJQK-1和FJQK-2兩份材料都表現植株高大,莖色均為深綠色,葉毛稀少,沒有葉刺,果實類型中等,圓果,果色深綠,種皮色也相對接近,歸為一類;來自浙江、上海、福建北部的FJQK-3、FJQK-4、FJQK-5、FJQK-7、FJQK-24共5份材料都表現植物矮小,株高均在200 cm以下,花色都是黃色,花冠大小和蒴果類型都是中等,圓果種種子形狀都是圓形的;來自閩西的FJQK-29的1份材料是野生種,表現植物高大,葉毛濃密,蒴果類型果長小于6 cm,果實形狀腎形,多年生,抗逆性強,可作為育種材料。一般來說,資源來源的地域越廣,親緣關系越遠,豐富性也越豐富[15]。這10份不同來源的黃秋葵種質資源豐富多樣。

2.3 植物學特性變異分析

供試黃秋葵資源的14個植物學特性表現中,果數變異系數最大,變異系數高達61.32%(表3);其次為分枝數、單株產量、株高、果長、現蕾天數,變異系數分別為58.90%,39.39%,36.09%,34.46%,30.63%;再次為單果重、出苗天數、葉片寬度,變異系數分別為25.74%、23.23%和20.88%;而葉柄長、生育天數、葉片長度、開花天數變異系數較小,變異系數分別為15.73%、15.31%、14.96%和12.69%,花瓣數都是5瓣,沒有發生變異。這說明果數、分枝數、單株產量、株高、生育特性(現蕾天數等)具有豐富的遺傳信息和選擇能力;而花瓣數遺傳比較穩定。也就是說在黃秋葵種質資源生育特性差別較大材料中,營養器官變異系數大小順序為分枝數>葉片寬度>葉柄長>葉片長度,生殖器官變異系數大小順序為果數>果長>單果重,花瓣數是很難改良的,同時表明營養器官差異主要表現在分枝數,而葉片長度變異較小,生殖器官差異主要在果數,單果重變異較小。

2.4 植物學特性相關分析

供試黃秋葵植物學特性間存在明顯相關性,出苗天數、現蕾天數、開花天數與分枝數和生育天數均達顯著或極顯著正相關,與果數達極顯著負相關(表4)。分枝數與生育天數、果數呈極顯著正相關,相關系數分別達0.92和0.81,與單果重達極顯著負相關,相關系數達0.92,葉片長度與葉片寬度達顯著正相關,相關系數達0.70,與果長達極顯著正相關,相關系數達0.76,葉柄長與單株產量達極顯著正相關,相關系數達0.8,與株高達顯著負相關,相關系數達0.73。果長與單果重達極顯著正相關,相關系數達0.75,與果數達極顯著負相關,相關系數達0.84。果數與單果重達極顯著負相關,相關系數達0.89。單株產量與株高達顯著負相關,相關系數達0.68。結果表明,供試材料的分枝數越多,生育期越長,果數越多,單果重越輕。葉片長度長的其葉寬也寬。葉柄長度長的單株產量也高,果長也長。株高越高的莢果產量反而越低。針對供試材料黃秋葵植物學特性的相關性,提高蒴果產量可選擇生育期較長,分枝較多,葉柄長的資源。

2.5 生態適應性評價

2.5.1 生育特性評價 生育特性調查顯示(表5),供試黃秋葵資源的生育天數差異較大,短的123 d,長的達191 d,而且FJQK-29資源還可在閩南地區多年生存。植株高度差異明顯,最矮的101.9 cm,最高的可達286 cm,達200 cm以上高稈的資源有5份,分別是FJQK-1、FJQK-2、FJQK-17、FJQK-22、FJQK-29;達100~200 cm株高的資源也有5份,分別是FJQK-3、FJQK-4、FJQK-5、FJQK-7、FJQK-24。植株長勢方面,每天平均生長速度達2.0 cm以上的有5份,其中FJQK-17資源生長最快,與FJQK-29達顯著差異水平,與其他8份資源達極顯著差異水平,株高方面與其他9份資源均達極顯著差異水平。

2.5.2 產量性狀指標評價 供試黃秋葵資源的平均單株果數差異較大(表6),FJQK-29資源單株果數最多,達83.3個,與其他9份資源均達極顯著差異,其次是FJQK-24,與其他8份資源達極顯著差異。FJQK-22資源單株果數最少,僅11.3個。FJQK-22平均單個鮮果重量最重,達31.2 g,最輕的是FJQK-29,平均單個鮮果重量僅7.4 g,方差分析顯示,FJQK-22與FJQK-1、FJQK-3、FJQK-7、FJQK-29達極顯著差異,與FJQK-2、FJQK-4、FJQK-5、FJQK-24達顯著差異,與FJQK-17沒有顯著差異。平均單株蒴果產量以FJQK-24最高,達1 387.2 g,方差分析顯示,與其他9份資源均達極顯著差異,平均單株蒴果產量最低的是FJQK-22,僅351.0 g。

3 討論與結論

世界各國黃秋葵資源豐富,瑞典學者發現不同環境生長的植物在生長習性,植物學外在特征如葉毛、葉片大小等方面都有很大的差異[2,16]。本研究的10份黃秋葵資源有引進品種、地方品種、野生品種,這些來自福建、浙江、上海的試驗材料中,不同種間的植物學形態特征表現差異很大。生物體的表型是由基因決定的,不同種在同一生態類型表現不一,同一種在不同生態環境下也會表現不同的形態特征[17-18]。張緒元等[19]對43份黃秋葵種質從分子水平進行聚類分析,從栽培種方面可劃分為多個小居群。本研究中對供試黃秋葵資源從植物學特征方面通過聚類分析結果也可將分為2大類型,其中栽培種中綠莖、綠葉、綠果類型的資源葉毛少且沒有葉刺,有2份資源相似度較高歸為一個小居群,0ppong-Sekyere等[11]研究對25份黃秋葵的質量性狀和數量性狀描述標準通過聚類分析將25份黃秋葵資源分為4類其中有2份資源完全相同有8份資源具有80%的相似性,3份資源有50%的相似性,12份資源遺傳變異較大可作為育種改良材料。本研究中的野生種FJQK-29資源也是綠莖、綠葉、綠果類型,但葉毛表現較多,有葉刺,抗逆性強,野生種資源的抗逆性基因若能通過現代遺傳和生物技術方法從中轉移出來,作為豐富黃秋葵遺傳多樣性的基因資源庫,具有較好的經濟價值。紅莖、紅葉、紅果類型也是栽培品種中的一個小居群。聚類分析的結果與跟資源的地理來源沒有簡單的一致性關系或對應關系[20]。本研究僅對供試黃秋葵資源從葉、莖、生殖器官等指標進行較全面的觀察、記錄及相關性分析,了解這些資源遺傳多樣性表現豐富,對進一步開展黃秋葵遺傳育種利用具有特別的意義。由于供試種質資源數量較少,下階段將對繼續引進新的黃秋葵資源進一步觀測,將結合細胞學、分子標記等手段作更準確的遺傳多樣性分析。

不同黃秋葵品種、不同栽植密度及整枝方式、不同施肥水平、不同采摘時期都會對黃秋葵果實產量和品質造成一定的影響[21-24]。本試驗通過常規方法在同一管理水平的條件下,在閩南地區兩個試驗點對供試黃秋葵資源進行生育期、生長速度、果實性狀指標的測定及適應性評價。試驗結果表明,FJQK-7、FJQK-24和FJQK-2共3份資源在閩南地區適應性表現較好。

參考文獻

[1] 盧隆杰, 蘇 濃, 岳 森. 菜藥花兼用型植物一黃秋葵[J]. 特種經濟動植物, 2004(8): 34.

[2] 鐘惠宏, 鄭向紅,李振山. 秋葵屬的種及其資源的搜集研究和利用[J]. 中國蔬菜, 1996(2): 49-52.

[3]黃阿根, 陳學好, 高云中,等. 黃秋葵的成分測定與分析[J]. 食品科學, 2007, 28(10): 451-455.

[4] 劉維俠, 曹振木, 黨選民,等. 保健蔬菜黃秋葵遺傳育種研究進展[J]. 熱帶農業工程, 2012, 36(6): 26-29.

[5] Awandawih. Chemical composition and of seeds of two Okra cultivars[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1983, 31(6): 1 355-1 358.

[6] Lawford B, Luther W J. Controlled atmosphere effects on physical changes and ethylene evolution in harvested Okra[J]. Hort Science, 1990, 25(1): 92-95.

[7] 呂美云,郭孟萍. 食用秋葵6種微量元素測定及藥用價值初探[J]. 微量元素與健康研究, 2000, 17(1): 46-47.

[8] 王君耀, 周 峻, 湯谷平. 黃秋葵抗疲勞作用的研究[J]. 中國現代應用藥學雜志, 2003, 20(4): 316-317.

[9] 李建華,陳 珊. 黃秋葵水提取液抗疲勞的藥效學觀察[J]. 中國運動醫學雜志, 2004, 23(2): 196-197.

[10] 詹忠根, 李煜鍵,張 宇. 黃秋葵種子主要營養成分測定[J]. 營養學報, 2012, 34(2): 191-192.

[11] Oppong-Sekyere D, Akromah R, Nyamah E Y, et a1. Evaluation of some okra belmoschus spp L. germplasm in Ghana[J]. African Journal of Ptant Science, 2012, 6(5): 166-178.

[12] Oppong-Sekyere D, Akromah R, Nyamah E Y, et a1. Characterization of Okra belmoschus spp. L. germplasm based on morphologica1 characters in Ghana[J]. Journal of Plant Breeding and Crop Science, 2011, 3(13): 367-378.

[13] 陳思遠, 趙文若, 地銀范,等. 三個黃秋葵品種開花結果生物學性狀的調查[J]. 吉林蔬菜, 2005(4): 40-43.

[14] 粟建光, 戴志剛. 紅麻種質資源描述規范和數據標準[M]. 北京: 中國農業出版社, 2006: 65-67.

[15] Arapitsas Panagiotis. Identification and quantification of polyphenolic compounds from okra seeds and skins[J]. Food Chemistry, 2008, 110(4): 1 041-1 045.

[16] 陳家寬, 楊 繼. 植物進化生物學[M]. 武漢: 武漢大學出版社, 1994: 18-25.

[17] 馬克平, 錢營倩, 王 晨. 生物多樣性研究的現狀和發展趨勢[A]. 生物多樣性研究的原理和方法(第1版)[M]. 北京: 中國科學技術出版社, 1994: 1-20.

[18] 張大勇,姜新華. 遺傳多樣性與瀕危植物保護生物學研究進展[J]. 生物多樣性, 1999, 7(1): 31-37.

[19] 張緒元, 黃 捷, 劉國道. 43份黃秋葵種質的ISSR分析[J]. 熱帶作物學報, 2009, 30(3): 293-298.

[20] 黃春瓊, 劉國道, 白昌軍, 等. 475份狗牙根種質資源形態多樣性的研究[J]. 草業學報, 2012, 21(4): 33-42.

[21] 李 敏. 不同采收長度對黃秋葵莢果品質的影響[J]. 萊陽農學院學報, 1995, 12(1): 27-30.

[22] 許如意, 羅 豐, 袁廷慶,等. 不同采摘期對黃秋葵果實性狀和品質的影響[J]. 長江蔬菜, 2011(01): 18-20.

[23] 李春梅, 曹 毅. 不同播期對黃秋葵生長及發育的影響[J]. 長江蔬菜, 2008(5b): 31-32.

[24] 黎軍平, 韋 吉, 羅 春, 等. 黃秋葵施肥研究進展[J]. 熱帶農業科學, 2008, 28(4): 103-106.