秦漢要陽縣治考

白光

【關(guān)鍵詞】河北豐寧;要陽縣治;鳳山鎮(zhèn)土城子遺址;考證

【摘 要】本文梳理了歷史文獻(xiàn)中有關(guān)秦漢要陽縣治的歷史沿革、地理位置、地貌特征的記載,與實地調(diào)查的鳳山鎮(zhèn)土城子遺址及周邊山川、河流、長城、烽燧等的分布一一對應(yīng),對秦漢時期要陽故城的具體方位進(jìn)行了論證,確定河北豐寧縣鳳山鎮(zhèn)土城子遺址即是秦漢要陽故城城址。

要陽縣故城在歷史文獻(xiàn)中記載寥寥,僅知道其為漢代漁陽郡的屬縣之一,“漁陽郡,秦置。……要陽,(都尉治。莽曰要術(shù))”,北魏為密云屬縣。筆者結(jié)合近年來的考古調(diào)查成果,認(rèn)為位于河北豐寧縣城東南部的鳳山土城子遺址就是秦漢要陽縣故城遺址。

一

關(guān)于要陽縣,歷史文獻(xiàn)中僅見以下記載:

《漢書·地理志》:“漁陽郡,秦置。莽曰通路。屬幽州。……縣十二:漁陽、狐奴、路、雍奴、泉州、平谷、安樂、厗奚、獷平、要陽(都尉治。莽曰要術(shù))、白檀、滑鹽。”[1]

《魏書·地形志》:“密云郡,皇始二年置。治提攜城。領(lǐng)縣三:密云、要陽(前漢屬漁陽,后漢、晉罷,后復(fù)屬。有桃花山)、白檀。”[2]

《隋書·地理》:“安樂郡舊置安州,后周改為玄州。統(tǒng)縣二:燕樂,密云(后魏置密云郡,領(lǐng)白檀、要陽、密云三縣)。后齊廢郡及二縣入密云。有長城。有桃花山、螺山。”[3]

《遼史·地理志》:“檀州,武威軍,下,刺史。本燕漁陽郡地,漢為白檀縣。……隋開皇十八年割燕樂、密云二縣置檀州。唐天寶元年改密云郡,乾元元年復(fù)為檀州。遼加今軍號。有桑溪、鮑丘水、桃花山、螺山。統(tǒng)縣二:密云縣(本漢白檀縣,后漢以居厗奚。元魏置密云郡,領(lǐng)白檀、要陽、密云三縣。高齊廢郡及二縣,來屬。……)、行唐縣。……”[4]

《讀史方輿紀(jì)要》:“要陽廢縣,(密云)縣東南六十里。漢縣,漁陽都尉治此。后漢廢。后魏復(fù)置要陽縣,屬密云郡,北齊廢。魏志:‘縣有桃花山。”[5]

《水經(jīng)注·濡水》:“濡水……又東南流,右與要水合。水出塞外,三川并導(dǎo),謂之大要水也。東南流,經(jīng)要陽縣故城,東本都尉治,王莽更之曰要術(shù)矣。要水又東南流,經(jīng)白檀縣而東南流,入于濡。”[6]

從以上文獻(xiàn)史料中,可以窺得要陽古城的信息:

1.歷史沿革。秦置,為都尉治,歸幽州漁陽郡管理。西漢沿用之,新莽更名要術(shù)。東漢、晉時,要陽縣廢。北魏時恢復(fù),歸屬密云郡,清崔迺翚的《要陽縣考》亦論定元魏之要陽縣治“實即漢故縣也”[7]。 北齊時廢除密云郡及要陽、白檀二縣,并入密云縣。其后至今不再有要陽縣的建制。

2.地理位置。按《水經(jīng)注》,要陽縣都尉治所在要水之東,即要水之陽,故名“要陽”。“三川并導(dǎo),謂之大要水也”,即正北川、西北川、大西川,三川匯合后注入大要水,王仲犖在《北周地理志》一書中言:“興州河,即《水經(jīng)·濡水注》之大要水也。后魏要陽縣治當(dāng)仍漢舊。”[8]譚其驤先生編著的《中國歷史地圖集》把“要陽都尉”標(biāo)注在鳳山處,但沒有定點符號[9]。

3.地貌特征。《魏書》《隋書》均記載了要陽縣有長城、桃花山。《遼史》除類似記載外,還提到了有鮑丘水(即今潮河)[10]。

二

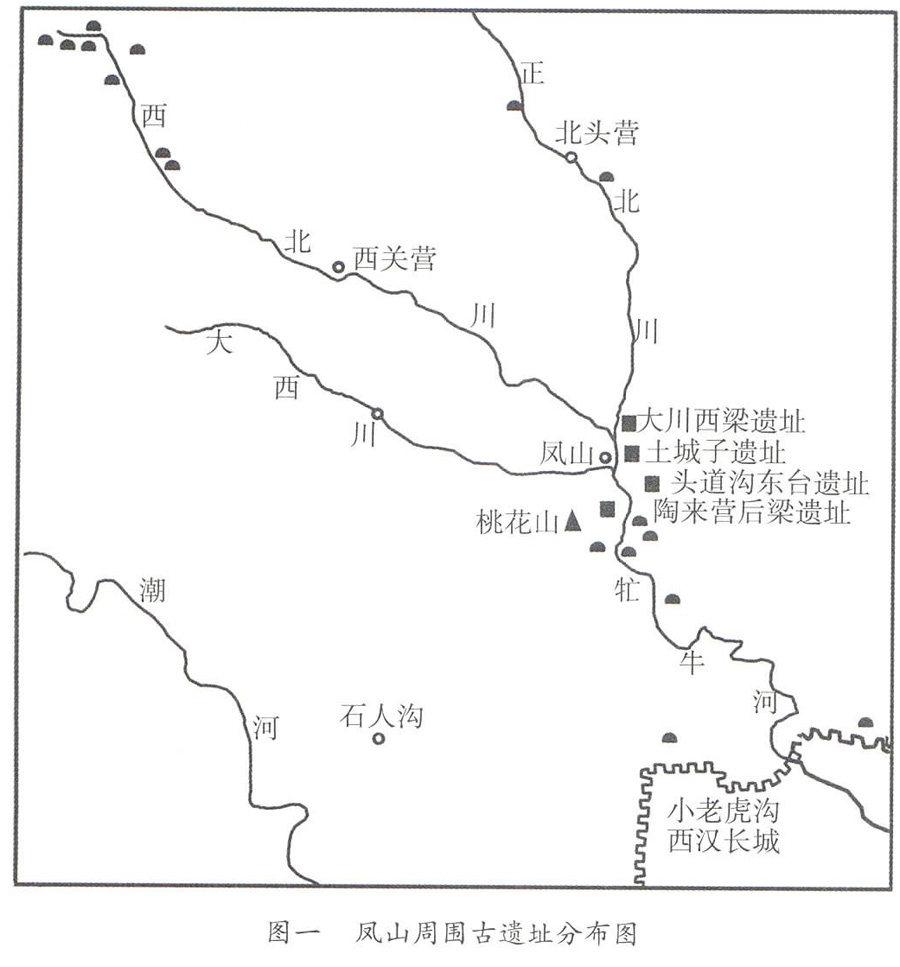

鳳山鎮(zhèn)地處豐寧縣城東南部的牤牛河兩岸,坐落于正北川、西北川、大西川三川并匯的丁字形河谷盆地中,川面寬闊,地勢平坦,植被豐富,土地肥沃,牤牛河自北向南從境內(nèi)流過,扼守著北去漠北草原、南抵京畿的重要位置,為歷代兵家重視之地(圖一)。清初此地原有土城遺址,順治二年(1645)在遺址上重建新村,名土城子;乾隆四十三年(1778)置豐寧縣治于土城子后,亦用豐寧代稱;光緒二十六年(1900)因“鳳山書院”而改稱鳳山。1940年8月,豐寧縣屬遷移至大閣后,以村南廣靈山上形似鳳凰的鳥石山,取其“鳳落祥地天降瑞”之意,廢土城子舊稱,更名鳳山。

鳳山土城子遺址位于鳳山鎮(zhèn)城內(nèi)東北角處,今存有城子里、城子后兩條東西向胡同。經(jīng)1977年后數(shù)次調(diào)查,初步查明土城子遺址東西長約500米,南北長超過500米。北面墻體東起一季節(jié)河邊,向西延長277.5米,殘存墻體長210米,高2.9米;墻體為平夯法,每層夯層8—10厘米,夯窩清晰,夾杠眼10厘米,間距75厘米。對部分地段進(jìn)行剖析勘探,在地表下33厘米處發(fā)現(xiàn)城基,寬8.5米,深至2.3米處仍見夯土。調(diào)查獲知,清代初年其城垣尚存,原有東、北、南三處城門,西因有牤牛河為天然屏障,故未設(shè)城門,至今鳳山鎮(zhèn)仍有東關(guān)、北關(guān)、南關(guān)等地名。在城墻邊采集到的文物標(biāo)本有:戰(zhàn)國時期的弦斷紋灰陶片,泥質(zhì)灰陶豆把,繩紋板瓦、筒瓦;西漢時期的繩紋、弦紋、布紋、網(wǎng)格紋瓦片,弦紋黑陶器底等。城北的山坡上發(fā)現(xiàn)土坯拱劵的漢墓,出土的弦紋陶甕與城址中采集到的文物標(biāo)本基本相同。根據(jù)該城址的地理位置、山川水系及出土文物的器型、紋飾特征,可斷定這是一座漢代故城。

鳳山土城子遺址西側(cè)水系為牤牛河。牤牛河發(fā)源于選營鄉(xiāng)楊樹底下冰郎山腳下,由西北向東南走向,入灤平縣興州河,至灤平張百萬鄉(xiāng)匯入灤河。其流經(jīng)豐寧縣境內(nèi)全長93公里,流域面積1,445.6平方公里。牤牛河即北魏時期的大要水,清初稱錫喇塔拉川,《欽定熱河志》:“錫喇塔拉川,一名興州河,以在古宜興州地得名。”[11]清乾隆四十六年(1778)用滿語改呼為牤牛河(滿語mao lin,音近“牤牛”,意為馬)[12]。

城址南13公里有小老虎溝西漢長城。小該長城由灤平縣安純溝門鄉(xiāng)李柵子四楞山向東,經(jīng)豐寧縣境的小老虎溝南梁頂、西南溝、正溝腦、三岔口村東溝梁頂至南老虎溝和氣海溝之間的南北走向的山梁之上,延伸至牤牛河岸邊,總長約12.5公里。花崗巖石干砌,因年久風(fēng)化,大部分零亂。現(xiàn)存長城基寬1.8—3.5米,殘高0.8—0.9米。采集到的文物標(biāo)本有繩紋、弦紋灰陶片,魚骨盆,灰陶甑箅子,有銎鐵殘片,三棱鐵鋌銅鏃等漢代遺物。經(jīng)省、縣文物部門1977年考查,確定為西漢時期為防御北方匈奴民族南進(jìn)中原而修建,距今有2000多年。現(xiàn)為河北省重點文物保護(hù)單位。

豐寧縣現(xiàn)存的漢代防務(wù)體系除長城墻體外,還有烽燧、障城。烽燧的設(shè)置大體沿河流、山川走向。牤牛河川有兩條線路,一條是走正北川,由北頭營南的松樹嶺村墩頭山烽燧起,至南二道營下朝梁子烽燧,經(jīng)鳳山土城子到陶來營烽燧,再向南約2公里,在牤牛河?xùn)|岸的馬鞍山最高點建小火太溝烽燧,由此折向西南,有墩臺梁烽燧、后窯梁頭烽燧、壩營北山烽燧,再折向東南,至波羅諾,直到河南村小老虎溝南梁烽燧,進(jìn)入灤平縣境內(nèi)。另一條走西北川,由隆化縣南兆營鄉(xiāng)和豐寧縣選營鄉(xiāng)交界處的柳條溝梁頭烽燧起,經(jīng)柳條溝北梁烽燧、后溝烽燧、敖包梁烽燧、大東溝烽燧、喇叭山雙烽燧、選營東烽燧,再東南至鳳山,與正北川烽燧網(wǎng)匯合。這些軍事設(shè)施的建立,說明漢代鳳山土城子所在位置的重要性。

鳳山土城子遺址西南6.35公里有桃花山,海拔1107.8米,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,五座山丘像五個桃花瓣,故名。山下北部溝谷名桃花溝。

城址的周邊還發(fā)現(xiàn)一些遺址,如:

1.大川西梁遺址。 位于鳳山土城子城址北1.5公里。遺址地處正北川與西北川交匯處的三角地帶,牤牛河支流從中穿過。地勢北高南低,東西長80米,南北長70米,分布面積5600平方米,文化層厚1.4米。在地表和地層中采集的陶片以夾粗砂褐陶為主,可辨認(rèn)的器型有鬲、平底甕、鋬耳,大多數(shù)為素面。還在文化層發(fā)現(xiàn)了板瓦、磚、紅燒土塊及灰土。結(jié)合文獻(xiàn)資料記載及采集標(biāo)本分析,其年代為西周時期。

2.陶來營后梁遺址。位于鳳山土城子城址南1.5公里。遺址地勢平緩,由北向南傾斜。東西長120米,南北長100米,總面積12000平方米。在遺址南部的斷面上,距地表1.1米深處可見文化層,厚0.8米。采集的陶片以夾粗砂褐陶和泥質(zhì)灰陶為主。夾粗砂褐陶多為器物腹部殘片,可辨器形有鬲、盆、罐等。泥質(zhì)灰陶的紋飾為繩紋。該遺址年代為西周時期。

3.頭道溝東臺遺址。位于鳳山土城子城址東南1公里。遺址地處二道溝與頭道溝之間的黃土臺地上,地勢平緩,東西長120米,南北長100米,分布面積12000平方米,文化層厚0.5米。采集的陶片以夾砂夾蚌紅陶和泥質(zhì)灰陶為主,紋飾主要為繩紋,少部分為素面。可辨認(rèn)的器型有釜、盆、豆等及不明器物腹片。在文化層發(fā)現(xiàn)磚、瓦建筑殘構(gòu)件。該遺址年代為戰(zhàn)國時期。

三

綜上所述,鳳山土城子遺址附近發(fā)現(xiàn)大量漢代以前的古代聚落遺址和出土文物,證明漢以前鳳山這片土地上人口稠密,經(jīng)濟繁華;城址西的水系為牤牛河,即北魏時期的大要水;南有桃花山;東南有西漢長城;正北川、西北川兩線烽燧在鳳山土城子匯合,再向南,連接小老虎溝西漢長城;西有鮑丘水(今潮河)。城址所處的地理位置,如河川、水系、山形,以及長城、烽燧等軍事設(shè)施,都符合文獻(xiàn)史料記載中秦漢要陽縣故城的條件,所以,我們可以得出結(jié)論:鳳山土城子遺址就是秦漢漁陽郡的要陽縣故城城址。

[1]漢·班固:《漢書·地理志》,中華書局,1982年,第1623頁。

[2]北齊·魏收:《魏書·地形志》,中華書局,1982年,第2486頁。

[3]唐·魏征:《隋書·地理》,中華書局,1982年,第859頁。

[4]元·脫脫:《遼史·地理志》,中華書局,1982年,第497頁。

[5]清·顧祖禹:《讀史方輿紀(jì)要》,中華書局,2012年,第484頁。

[6]王國維:《水經(jīng)注校·濡水》,上海人民出版社,1984年,第469頁。

[7] 尹鈞科:《北京歷代建置沿革》,北京出版社,1994年,第282頁。

[8]王仲犖:《北周地理志·北魏延昌地形志北邊州鎮(zhèn)考證》,中華書局,2007年,第1123頁。

[9]譚其驤:《中國歷史地圖集》,地圖出版社,1985年,第27—28頁。

[10]承德民族師范高等專科學(xué)校《承德府志》校勘組:《光緒朝重訂承德府志》(校點本),遼寧民族出版社, 2006年,第592頁。

[11]清·和珅:《欽定熱河志》,天津古籍出版社,2003年。

[12]趙介民:《河北省豐寧縣地名資料匯編》,豐寧縣地名辦公室內(nèi)部資料,1983年,第193頁。

〔責(zé)任編輯:谷麗珍〕