淺析莫扎特歌劇中的交響性與協奏曲性

關繼佳

【摘要】莫扎特的創作涉及了古典主義時期音樂領域的一切體裁,而貫穿其各類體裁的創作中,莫扎特在體裁的手法上似乎采用了一種一貫的手法。本文將以其創作生涯中的歌劇為研究對象,結合其交響曲和協奏曲,探討其歌劇音樂中體現出的類似交響曲和協奏曲的體裁特性。

【關鍵詞】歌劇;交響性;協奏性

1756年在維也納的薩爾茨堡誕生r世界公認的音樂神童,音樂中稀世儀有的音樂天才沃爾夫岡·阿瑪德烏斯·莫扎特。他10歲便開始寫歌劇,至35歲逝世共創作了24部。除早期一些戲作和幾部半途而廢的之外,這些作品大部分都深受觀眾喜愛。作為莫扎特音樂巾最重要的體裁,歌劇發展到18世紀下半葉,其最高成就的經驗及原則都被莫扎特提煉、綜合到自己的歌劇創作中去了。

由莫扎特的前輩也是朋友的海頓奠定了4個樂章的完整交響曲形式,莫扎特將其發揮至18世紀交響曲的最高水平,以他最后二部交響曲(K.543、K.550、K.551)為代表。本文就以莫扎特歌劇中的交響性與協奏性來淺析莫扎特歌劇的特征,同時也是對他音樂風格的初探。

一、莫扎特歌劇序曲中的交響性

歌劇《魔笛》(K.620)是莫扎特創作的最后一部歌劇,是他運用一生的創作實踐巾所積累的全部聲樂、器樂作曲技巧來譜寫這部歌劇。這是一部以德奧歌唱劇為主干的歌劇,同時綜合r意大利止歌劇、喜歌劇的因素;雖然是神話題材但具有深刻的思想內涵。歌劇《魔笛》的音樂最顯著的特點是非常明朗,充滿歡樂和興高采烈的情緒。其序曲采用奏鳴曲式寫成,它的引子一開始就把聽著引入歌劇形象的基本意境,由三個強有力的和旋引入,隨后而來的旋律有如呼喚一般,略帶神秘感,仿佛預示著什么重大事件。

開頭的引子莊嚴肅穆,是崇高理性世界的寫照。接下來的段落是奏鳴曲式的快板部分,是整個歌劇內容的交響概括。這段快板的第一主題生動活力,首先巾弦樂奏出,同音反復連續不斷的飛速進行,仿佛畫面迅速轉入了神秘的神話世界般。這些音樂便是莫扎特歌劇序曲巾交響性的完美呈現,由莊嚴地引子到預示情節的主題,整部序曲用奏鳴曲式寫成,更是其交響性的另一體現。

在此我們看莫扎特的一部交響曲,《第二十八交響曲》(“布拉格”K.504)。這是一部規模較小的交響曲,作者完成于1786年。這部交響曲創作的前一年,莫扎特開始與海頓交往,于是這部《第二十八交響曲》在風格上有些接近于海頓。《布拉格》交響曲的引子,柔版但頗具戲劇性,宏偉響亮的和弦引入后,進入的也是預示性的上行旋律:

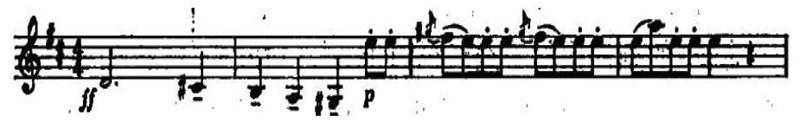

奏鳴曲式的第一主題剛毅有力,而在此莫扎特競同樣的使用的同音反復的快速進行做伴奏,其巾還構成了一種不安的切分節奏:

這段主題與之前的《魔笛》序曲的主題極為相似,而在莫扎特的另一部作品中,同樣也使用了這種節奏,便是《唐·璜》(K.527)序曲:

莫扎特的《第二十八交響曲》可作為他最后二部交響曲的過渡,也是他之前交響曲的總結。而他最后的二部交響曲卻飽含戲劇性和悲劇色彩,不足以體現莫扎特也創作巾的整體交響性,更像是他對自己生涯的一種寫照。所以在他的以上幾部作品巾我們不難發現莫扎特的歌劇序曲飽含的交響性,音樂會上屢屢單獨演出他的歌劇序曲也是對他序曲中交響性的一種肯定。

二、莫扎特歌劇詠嘆調中的塑造性

詠嘆調是歌劇中的一種獨唱形式,在傳統觀念上相對于朗誦、說話式的宣敘調。18世紀初期,有激情詠嘆調,有滑音詠嘆調;有朗誦式的詠嘆詞,有應用壯麗的詠嘆調,還有模仿式的詠嘆調。

莫扎特歌劇中的詠嘆凋在把握上十分平衡,以他的歌劇《費加羅的婚禮》(K.492)為例。這部四幕喜歌劇完成于1778年,當中共有9位重要角色,共14首詠嘆調來描寫人物的形象和心理。其中一首描寫費加羅的詠嘆道“不要再去做情郎”可謂膾炙人口,家喻戶曉。這部歌劇巾的詠嘆詞有7首為女聲部,其中一首格魯比諾演唱的《你們可知道什么是愛情》,旋律優美動人。

上述兩首詠嘆調,都是莫扎特音樂中的精品,莫扎特在此將聲樂藝術與器樂結合的十分融洽,伴奏有力的烘托了聲樂部分,就好似他為聲音譜寫的協奏曲一般。“18世紀音樂家所渴望的表達人的各種豐富情感的器樂,被莫扎特的音樂將其巨大潛力和可能性揭示出來”。例如他的小提琴協奏曲。

莫扎特的小提琴協奏曲共有六部,都是他在薩爾茨堡時期的產物。其巾較為著名的一首《第四小提琴協奏曲》(K.218)使用的樂隊伴奏十分簡潔,樂隊仿佛是對小提琴的伴奏,就如同莫扎特詠嘆詞的協奏一般。協奏曲的第一樂章從一個有力的號召主題開始,而此后出現的小提琴獨奏,弦樂伴奏也起到襯托和輔助的作用。如此看來,莫扎特在詠嘆調的創作中,的確遵循了一種為樂器創作協奏曲的協奏性。

這6部小提琴協奏曲只是莫扎特協奏曲浩瀚海洋巾的冰山一角,而他的鋼琴協奏曲體現出的協奏性才是他整體協奏曲風格的完整反映。貝多芬畢生只演奏過一部鋼琴協奏曲,那就是莫扎特的《第二十鋼琴協奏曲》(K.466)。它的第二樂章是一首“浪漫曲”。它旋律清新別致,塑造出了一副寧靜祥和的夏夜。主題先由鋼琴奏出,隨后小提琴做模仿應答,與其說它是“浪漫曲”,倒不如說它是一首帶伴奏的詠嘆調:

莫扎特用不同的音樂語言來塑造各種歌劇巾的人物,每個人物的性格刻畫都十分鮮活。在他歌劇的詠嘆調中我們易見的是,他會用一種協奏性的寫法,仿佛為某件樂器量身打造一支樂隊一樣,這樣的協奏性莫扎特在莫扎特歌劇的詠嘆調中可謂是屢見不鮮的。

三、莫扎特歌劇中重唱的描述性

重唱在莫扎特手巾得到很大的發展,他以重唱來展開戲劇情節和作為音樂戲劇結構的基礎。在他的作品中,有時重唱甚至比詠嘆調,宣敘調的音樂還豐富。

如莫扎特的歌劇《費加羅的婚禮》中第一幕的一首小二重唱,由伯爵、巴西利奧、蘇珊娜演唱。描述了二個人不同的心里狀態和矛盾的發展,大大豐富了該劇的戲劇情節。戲劇性的二重唱在在這部歌劇巾俯拾即是,如:第二幕終場伯爵與伯爵夫人矛盾的二重唱,經過蘇珊娜加入的二重唱,費加羅加入的四重唱,一直發展成瑪切琳娜,醫生、教師上場的七重唱,把戲劇推向高潮。

莫扎特為他的器樂作品中也創作過不少“重唱”的作品,為兩件不同的樂器做協奏曲,歷史上恐怕唯有莫扎特最擅長了。他的《小提琴中提琴交響協奏曲》(K.364)便是這樣一首作品。

交響協奏曲(Sinfonia Concertante),是指用2件以上的獨奏樂器的協奏曲。這首作品即是小提琴與中提琴主奏,樂隊協奏的協奏曲。莫扎特創作的交響協奏曲還有:為小提琴、巾提琴、大提琴與樂隊所做的A大調交響協奏曲《A大調交響協奏曲》(K.320e片段),為長笛、雙簧管、網號、大管與樂隊所做的《降E大調交響協奏曲》(K.297b疑作)等。

這部《小提琴中提琴交響協奏曲》與莫扎特歌劇巾的二重唱極其神似,以下為兩件樂器的合作,中提琴震音作伴奏,小提琴顫音演奏旋律,兩者聽起來不止是一段精彩的二重唱的唱段。

然而同樣是弦樂器,描述性上可能會有些色彩上的不足。天才莫扎特卻在任何樂器上都能創作的得心應手。1778年3月,莫扎特第3次赴巴黎,受紀尼公爵委托,寫下了《c大凋長笛與豎琴協奏曲》(K.299)。這部作品的主要旋律幾乎都是明亮的大調,全盹充滿r法國式的優雅華麗。其中長笛與豎琴的一段合奏,兩件樂器先是演奏同一段旋律,之后長笛做八度跳進的快速進行伴奏,并對長笛主題提供低音支持,好似莫扎特歌劇巾的二重唱。原本就象征田同的木管樂器,由長笛空靈美妙的音色領奏,描述的自然風光再添加上豎琴流水般的音響,不儀在聽覺上極具描述性,甚至視覺上的田同景色就已若隱若現了。

莫扎特在創作歌劇巾的重唱時,大膽的結合了他在創作多類樂器協奏曲時的構思,使他的重唱十分精彩且戲劇性強,這一切都構成了他重唱音樂中的極強的描述性,為他的歌劇音樂大大增色。

莫扎特在短短35年生命里留下r無數r音樂財產供后人欣賞借鑒,而當今社會上也處處奏響著莫扎特的音樂。在市面上流行的各種曲譜中,我們不難找到各種改編后的莫扎特。比如他的《c大凋弦樂小夜曲》(K.525)就不止多次的出現在各種鋼琴教材巾。從某種意義上來說,這是對莫扎特音樂的一種傳播,然而更多的商業因素卻讓人們的聽覺混淆,人們對莫扎特的音樂因為這些出版商的肆意篡改而只知其然,從而對其音樂留下膚淺的認識,甚至對其真止的音樂都只愿淺嘗輒止。不儀儀在教學中,深受年輕人喜愛的流行音樂也覬覦莫扎特這眼涌動的源泉,我們最熟悉的《第四十交響曲》(K.550)不知在多少流行音樂中出現,儀儀是第一主題,流行樂壇上的作曲家們就把它“整理”得五花八門。我們入耳的流行音樂不少,而那些所謂創新的作曲家要“發掘”莫扎特,卻也只在屈指可數的幾首大家家喻戶曉的名作上人手,殊不知他們也只是發現了莫扎特音樂海洋巾的一層浮冰而已,在我們眼里也只有唏噓。楊燕迪教授與2006年,也就是莫扎特誕辰250周年時于上音發表演講,題為“莫扎特音樂的當代人文價值”。或許引起了我們的思考,莫扎特的音樂在當代究竟循著怎樣的路在演變,更多的未知數有待解決。