淺論藝術歌曲《月光》創作技法

陳梟

【摘要】云南民族音樂是我國民間文化的瑰寶,是眾多作曲家創作的源泉。本文擬以云南省知名作曲家丁煜倫教授的藝術歌曲作品《月光》為范例,淺談云南民族音樂與現代作曲技法的交融。

【關鍵詞】藝術歌曲;月光;作品分析;現代技法

《月光》是由云南省著名作曲家丁煜倫教授創作的藝術歌曲作品,收錄于《云南寫意——丁煜倫音樂作品精選》作品集當中(上海音樂出版社2011年第1版)。本文筆者擬從歌詞、和聲曲式技法、旋律伴奏特征三個方面對該作品進行綜合系統分析:

一、歌詞淺析

《月光》的歌詞,選白當代著名詩人汪國真的同名詩作《月光》。作為最富盛名的當代詩人之一,汪國真的詩歌作品,大量使用了反復、回旋的創作技法。如詩歌的第一句:風,水一般清涼。子夜,夢一樣的安詳。亦是如此。歌詞內容上:我們從最后一段詩句“星星,是月亮揮灑的淚滴。月亮,是太陽沉重的哀傷!世界的背面是憧憬。明天的明天是希望。”不難看出,汪先度的分裂十五度音階過渡(譜例1),在第9小節以一連串漸強漸快的均等型節奏音符引入主題材料。

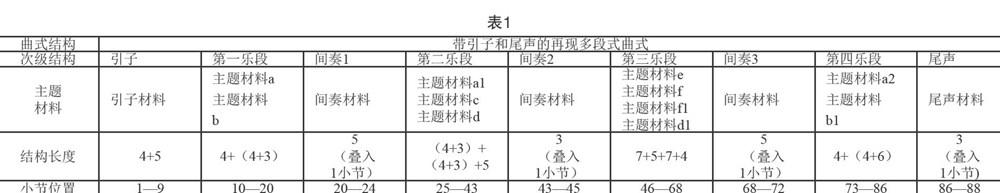

第一樂段(10-20小節)為,由兩個樂句構成的“前短后長”非對稱性樂段,仍在行板的速度中展開。旋律走向較為平緩但前后兩句無論是從材料上還是陳述方式上對比都十分明顯,故屬于對比性樂段。在意境上帶聽眾進入一種空冥的狀態,與歌詞相得益彰。

間奏1(20-24小節)間奏的第一小節與第一樂段重疊,承接第一樂段后一樂句的三連音節奏素材連接進入第二樂段(譜例2)。意境、風格保持不變,仍表現出一種空靈、悠遠的音樂意境。

第二樂段(25-43小節)是由三個樂句構成的對比性三句體樂段,該樂段有兩次速度變化:第一次發生在第二樂句,速度由行生雖似描物,實則詠志。全詩既有現代詩歌創作中對字句結構的靈活運用,同時又不失對中國傳統詩歌韻律美的特征展現,可謂“朗朗上口語言美”,“簡練深刻有詩味”,真乃當代詩歌創作中之精品。丁教授對歌詞寫作技法、內容、意蘊上的嚴謹辨析、恰當選擇,為作品的成功夯實了基礎。

二、曲式與和聲技法分析

(一)曲式分析

該作品為帶引子和尾聲的再現多段式曲式。屬于非規范曲式中變體曲式的結構范疇,該多段式是在并列單三部曲式的基礎上擴充而來。

引子部分(1-9小節)以5/4混合拍在行板的速度中敘述引子材料,將聽眾帶入一個靜謐、安寧的音樂情境中。材料主要以弱起型節奏為主要動機。第三小節開始,節拍變為4/4拍,以自由速板加快至中板。第二次發生在第三樂句,速度由中板回到了小行板。旋律上第二樂段的第一樂句承接了第一樂段第一樂句的材料但進行了擴充,然后在擴充的基礎上采用疊奏手法展開,既保持了全曲風格的統一又推動了樂思的發展。

間奏2(43-45小節)在開始的第一小節仍與第二樂段發生了重疊,音樂材料是在第二樂段的素材中用裁截的手法得出,風格得以承接,素材的減縮也預示了全曲最強對比部分的到來。

第三樂段(46-68小節)是由并列三句體擴充中句,發展而來的四句體樂段,從表面看來,并列的樂句中擴充中句會使曲式結構的“離心力”變大,不利于作品的統一。但第三樂段作為一首現代作品全曲的高潮部分,本身就承擔著最大的對比力度。再結合歌詞分析,我們知道第三段是詩歌的核心部分,抒發了詩人內心的跌宕與惆悵,同樣是全詩對比最為強烈的部分。由此可見,作曲家在此處的譜寫實為“意料之外,情理之中。”旋律上,速度加快至小行板,第三樂段采用了全新材料來譜寫,加強了樂段的對比性。在下一樂句采用第二樂段最后一句的材料加以四度模進,伴奏材料不變,揭示了主題即將回歸。節奏上,旋律節奏縮減加密,音區變高,以安靜的方式,將全曲推動到至高點,卻又保持了月光這一主題的韻味。

間奏3(68-72小節)是間奏1的完全重復,為素材的回歸買下了伏筆。

第四樂段(73-86小節)是在第一樂段的基礎上加入長笛聲部并在尾部進行擴充的變化重復,意在素材的回歸,曲式結構的穩同。

尾聲(86-88小節)是對第四樂段尾部的補充,仍使用了弱起節奏動機,讓全曲結束在一片靜謐卻又帶著一絲不安的復雜情緒之中。

(二)和聲技法分析

全曲采用現代和聲技法寫成:主要運用了全域和弦,給全曲帶來新穎的和聲色彩,但在曲中的骨架位置,采用了少量三和弦以作支撐(見譜例1、2),由此可見丁教授作為一位資深作曲家,在作曲技法的探索創新與聽眾審美之間找到了一個恰當的平衡點,這也是歌曲成功的一個重要因素。

三、旋律與伴奏特征分析

(一)旋律特征分析

全曲主要采用了主調寫作技法,從旋律聲部的音階分析來看,采用了現代旋律寫作技法:以e2為中心音,在其周圍迂回環繞,再根據歌詞精心設計而成。因此全曲乍看上去,似為e自然小調,實則不然。

(二)伴奏特征分析

作為一首藝術歌曲,該作品可說具有藝術歌曲的典型特征:以詩歌與音樂結合而成,伴奏與旋律占據同等重要的音響地位,因此,全曲的鋼琴伴奏與長笛伴奏都具有很強的獨立性,并不以附屬部分而存在。縱覽全曲,伴奏織體在節奏形態上一直運用弱起、切分、二連音、六連音等打破傳統音響的穩定節拍感,如起始處的5/4混合拍子即印證了這一點。鋼琴伴奏看似自由,但若仔細歸納,不難看出伴奏材料的聯系實則是非常緊密。不儀如此,伴奏材料的密度也跟全曲的發展一樣,逐漸加密;與旋律、歌詞的情緒吻合。而第三樂段伴奏材料的回歸,很好的解決了材料較多帶來的“離心力”問題,也迎合了聽眾的傳統審美觀。

四、結語

作為最能代表丁煜倫教授音樂創作理念的作品——《月光》的創作風格,既有對傳統作曲手法的化用,又融合了現代技法,使音樂在傳統的神韻中又充盈著現代精神,可謂“循古而不泥古,創新而不怪誕。”歌詞和音樂都以國人心中似乎永恒的藝術創作“母題”——“門亮”來言物詠志,在看似哀愁的情感中始終內蘊堅韌、心懷希望,這似乎也與中國傳統音樂中“樂而不淫,哀而不傷”的審美原則有著異曲同工之妙。作曲家在音樂創作中,旋律的展開無不依循歌詞情感的變換推進而抑揚行止。歌詞與樂曲的配合,無論在不同藝術領域內、各自創作技法的突破上、還是在共同的藝術情感表現上,都呈現出珠聯璧合、相得益彰之感。這也是該首作品能夠獲得成功的重要因素。綜上所述,愚以為該作乃是云南當代音樂創作一次很好的嘗試,是近年云南新作品的典范。