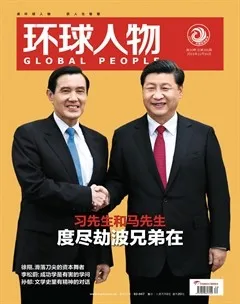

為什么總是新加坡

“晚宴的時間到了,主人在等我們。”在習、馬閉門會談后的記者會上,馬英九以這句話結束了答記者問。他口中的主人,應是指新加坡總理李顯龍。此刻,李顯龍正如他的父親李光耀過去所做的一樣,身在聚光燈外,但不可或缺。

為兩岸做信使

1965年,海峽兩岸的氣氛算不上輕松:這邊,大陸正處在“文化大革命”的前夜;那邊,蔣介石正盤算著“反攻大陸”。就在那年8月,李光耀宣布新加坡獨立。作為一個華人占人口大多數的國家,新加坡與大陸、臺灣的密切關系,從其誕生那刻起就已注定。

由于冷戰(zhàn)和意識形態(tài)的關系,剛剛獨立的新加坡與大陸接觸很少。當時,新加坡幾乎沒有國防力量,而臺灣在國際上正逐漸陷入孤立,很希望與新加坡建立聯系。1967年,臺灣提出協助新加坡建立空軍,雙方的合作由此開始。雖然新加坡和臺灣未建立“外交關系”,但交往日益密切:1969年互設商務代表辦事處,1975年簽署由臺灣免費為新加坡軍隊提供實地野戰(zhàn)訓練的秘密協議。作為回報,新加坡一度成為臺灣對外采購武器的中間人。

在此背景下,李光耀也和臺灣地區(qū)領導人關系密切。1973年,李光耀首次訪臺,時任臺灣“行政院長”的蔣經國親往機場迎接,并把他送往飯店。由于“彼此談得來”,兩人建立了深厚的私交。此后,李光耀常到臺灣,蔣經國每次都親自到機場迎接,即使后來他已步履蹣跚。

就在李光耀頻頻訪臺的同時,新加坡與大陸的關系也逐漸解凍。1976年,李光耀首次訪華,與毛澤東有過一次簡短交談,他敏銳地意識到了未來中國的崛起。十一屆三中全會召開前夕,鄧小平訪問新加坡,和李光耀談得很投緣。習近平說,鄧小平和李光耀“英雄之見,大抵相同”。從那以后,鄧小平和李光耀交情日深,中國與新加坡也逐漸消除了戒備心理,友好往來日漸頻繁。

李光耀與鄧小平、蔣經國的交往,為他在兩岸關系中發(fā)揮作用奠定了基礎。1985年9月,李光耀訪華,鄧小平接見了他。當時,蔣經國病重,鄧小平擔心他去世后臺灣會出現“臺獨”傾向,對李光耀說:“請你為我向經國先生傳個話,告訴他我愿意與他見面,談談解決臺灣問題。我同經國先生都曾在(莫斯科)中山大學學習,是同學嘛,有什么不可以談的。”李光耀很快把鄧小平的想法轉達給了蔣經國。從這兩個老同學沒能會面的事實上看,蔣經國應該是謝絕了這一提議。但在接下來的幾年里,他采取了一系列改善兩岸關系的政策,包括開放赴大陸探親等,結束了海峽兩岸近40年來不相往來的局面。以這個結果來看,李光耀這個信使當得很合格,新加坡在兩岸關系中的獨特作用開始凸顯。

促成“汪辜會談”

1988年,蔣經國去世,李登輝上臺。為了鞏固執(zhí)政地位,他展開所謂的“度假外交”,第一站就選在新加坡。新加坡承認“一個中國”,對李登輝格外小心,沒有為他準備“國旗”“軍禮”和“國事訪問”的儀式。不過,李光耀還是親往機場迎候,在新加坡的官方文告中稱李登輝是“來自臺灣的‘總統’”。這被李登輝視為“外交上”的重大突破。李光耀和李登輝的關系迅速升溫。這也是李光耀日后促成“汪辜會談”在新加坡舉行的原因之一。

1990年,新加坡與中國建交。同年,臺灣成立了海峽交流基金會(簡稱海基會);為了方便和臺灣溝通,大陸于次年成立了海峽兩岸關系協會(簡稱海協會)。1992年11月,兩會達成了“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的共識,即“九二共識”。盡管如此,海協會和海基會的對話中仍有諸多不順。要想建立協商機制,兩會領導人的會面必不可少。但是如何會面、在哪里會面等問題頗為棘手,安排在哪一方,另一方都會有想法;香港和澳門回歸在即,也不合適。這時,新加坡又走入兩岸的視野。

1992年,時任國家主席楊尚昆訪問新加坡。當時,李光耀已經卸去總理職務,任內閣資政。楊尚昆表示,兩岸談政治問題的條件還不成熟,但是可以先談經濟。李光耀立刻問:“我能不能把您的話轉告給李登輝?”楊尚昆說:“可以。”后來,李光耀專程到臺灣,把楊尚昆的話轉達給了李登輝。隨后,李光耀又告訴我國駐新加坡大使館,李登輝同意兩岸對話,由海協會會長汪道涵和海基會董事長辜振甫談經濟,地點就在新加坡。

李光耀深知促成這次會面的不易,所以非常注意細節(jié),確保會談不出意外。在雙方會面的海皇大廈,從26層的會客室去4層的會議室時,汪道涵和辜振甫被安排分別乘坐兩部電梯,以體現“平等”。李光耀本打算舉辦一個招待會,歡迎兩位會長。但臺灣方面卻以誰先入場、誰坐在李光耀的右邊尊位等細節(jié)難以處理為由,拒絕了這一提議。最后,李光耀分別會見了汪、辜二人。

談到這段歷史時,李光耀說:“海峽兩岸以我為通話的渠道,因此很自然地選擇新加坡為1993年4月兩岸首次歷史性會晤的地點。”

面對“臺獨”的左右為難

李光耀和李登輝的關系很快就出現裂痕。隨著李登輝“臺獨”本質的暴露,李光耀感到他是在“抒發(fā)分離主義的情緒,低估了中國統一的意愿”。兩人開始疏遠。據臺灣前“外交部長”錢復透露,有一次李光耀和李登輝會面,幾乎沒有一個話題有交集,甚至搶著各說各話。

陳水扁成為臺灣地區(qū)領導人后,李光耀以新加坡內閣資政的身份兩次赴臺和陳水扁會談。李光耀的談話涉及臺灣的大陸政策以及他對兩岸關系的擔憂,尤其重要的是,轉達了大陸對“臺獨”的態(tài)度。盡管陳水扁兩次都以元首禮儀招待李光耀,但兩人已經談不上有私誼了。

為了維護與臺灣的關系,2004年7月,李顯龍在接任新加坡總理之前,以“私人、非官方”的形式赴臺訪問,與陳水扁會面。大陸方面明確指出,李顯龍此舉“損害了中國的核心利益,破壞了中新關系的政治基礎”。新加坡此后不斷強調支持“一個中國”、反對“臺獨”,極力沖淡李顯龍訪臺對兩國關系的影響。

隨著陳水扁在“臺獨”道路上越走越遠,李顯龍原先設想的與陳水扁保持私交的做法無從實現。2004年9月,新加坡外長楊榮文在聯合國大會發(fā)言,批評陳水扁搞“正名運動”或“獨立”將影響臺海穩(wěn)定,并把亞太區(qū)域國家拖下水。臺灣“外交部長”陳唐山得知后不顧基本外交禮儀,大罵新加坡是“鼻屎大小”的國家,竟敢在聯合國批評臺灣,“拍中國的馬屁”。雖然后來臺灣一再向新加坡解釋,陳唐山說的是臺灣俗語,實際內容無傷大雅,但仍引起新加坡的強烈不滿。2005年,第十屆全國人大第三次會議通過了《反分裂國家法》。新加坡外交部第一時間表示,“能夠理解中方此時制定反分裂法的理由”。臺灣“外交部”則在私下批評新加坡“一面倒地站在中共的立場讓人難受”。這一階段,新加坡與臺灣的交往基本陷入癱瘓,直到2008年馬英九上臺。

“新加坡很高興扮演了適當的角色”

“習馬會”的兩位主角與李氏父子的關系都很不錯。2007年11月,履新中共中央政治局常委不久,習近平就會見了李光耀,那是他們的首次會面。李光耀回憶起當時的情形時說:“習近平的大氣讓我印象深刻。他視野廣闊,看問題深刻透徹,又絲毫不炫耀才識。他給人的感覺很莊重。這是我對他的第一印象。我進一步想到他曾經受的磨難與考驗,1969年到陜西插隊,一步步往上奮斗,從未有過牢騷或怨言。我想,他應該屬于納爾遜·曼德拉級別的人物。”此后,習近平和李光耀多次會面,在習近平眼中,李光耀是“我們尊敬的長者”。

對李顯龍而言,習近平力推反腐給他留下了深刻印象:“我非常欽佩習主席在中國做的‘打老虎’‘拍蒼蠅’的反腐行動。這對中國的發(fā)展和穩(wěn)定有很大幫助。”

馬英九與李氏父子的友誼可以追溯到蔣經國時期。馬英九擔任蔣經國秘書時,負責草擬信件。因為李光耀和蔣經國常有書信往來,時任“總統府秘書長”沈昌煥當面囑咐馬英九,寫給李光耀的信必須“筆鋒常帶感情”。2008年,李光耀借出席北京奧運會開幕式之機,與時任國民黨主席吳伯雄私下碰面,特別要他轉告馬英九,“應該讓臺灣官員多到大陸看一看,這對于兩岸政策的制定會有幫助”。2011年3月,李光耀最后一次以私人名義訪臺,與馬英九私下交流了很多內容,相談甚歡。

“習馬會”期間,李顯龍和馬英九有過一次茶敘。李顯龍隨后在自己的臉譜主頁上貼出了兩人的合照,并配文稱“難得有機會和老朋友馬英九喝茶敘舊”。馬英九則在李顯龍的主頁上點贊并留言表示感謝。李顯龍又回應了馬英九的留言:“很高興再次見到您,恭喜您在兩岸關系上的突破。作為雙方的老朋友,以及堅定支持一個中國政策的國家,新加坡很高興扮演了適當的角色,提供了會面場地,如同1993年的‘汪辜會談’。”

鏈接(習近平、馬英九致辭):

尊敬的馬英九先生,各位朋友,

大家下午好!

今天是一個非常特別的日子,兩岸領導人見面,翻開了兩岸關系歷史性的一頁。歷史將會記住今天。

曾幾何時,臺海陰云密布,兩岸軍事對峙,同胞隔海相望,親人音訊斷絕,給無數家庭留下了刻苦銘心的傷痛,甚至是無法彌補的遺憾。

然而,海峽隔不斷兄弟親情,擋不住同胞對家鄉(xiāng)故土的思念和對家人團聚的渴望。同胞親情的力量終于在上個世紀80年代沖開了兩岸封鎖的大門。

2008年以來,兩岸關系走上了和平發(fā)展的道路。過去7年,臺海局勢安定祥和,兩岸關系成果豐碩,兩岸雙方和廣大同胞為此付出了大量心血。

正因為有了這7年的積累,兩岸雙方才能邁出今天這歷史性的一步。在此,我要向所有為推動兩岸關系發(fā)展做出貢獻的同胞和朋友表示衷心的感謝。

兩岸關系66年的發(fā)展歷程表明,不管兩岸同胞經歷多少風雨,有過多長時間的隔絕,沒有任何力量能把我們分開。因為我們是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟,是血濃于水的一家人。

當前,兩岸關系發(fā)展面臨方向和道路的抉擇,我們今天坐在一起,是為了讓歷史悲劇不再重演,讓兩岸關系和平發(fā)展成果不得而復失,讓兩岸同胞繼續(xù)開創(chuàng)和平安寧的生活,讓我們的子孫后代共享美好的未來。

兩岸雙方應該從兩岸關系發(fā)展歷程中得到啟迪,以對民族負責、對歷史負責的擔當,做出經得起歷史檢驗的選擇。我們應該以行動向世人表明,兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好自己的問題,并共同為世界和地區(qū)和平穩(wěn)定發(fā)展繁榮作出更大貢獻。

我希望,兩岸雙方共同努力,兩岸同胞攜手奮斗,堅持“九二共識”,鞏固共同政治基礎,堅定走和平發(fā)展道路,保持兩岸關系發(fā)展正確方向,深化兩岸交流合作,增進兩岸同胞福祉,共謀中華民族偉大復興,讓兩岸同胞共享民族復興的偉大榮耀。謝謝!

習先生,大陸與臺灣代表團的各位女士、先生,以及在場的媒體朋友們,

大家午安,大家好!

今天,我與習近平先生分別以臺灣與大陸領導人的身份,穿越66年的時空,伸手相握,握著兩岸的過去與未來,也握著中華民族振興的希望,深具歷史意義。

歷史為兩岸留下了錯綜復雜的世代課題,但是我們依然能夠努力在雙方這些年來建構的“制度性協商”之下,達成了兩岸和解與合作,推動了永續(xù)和平與繁榮,而這也是兩岸及國際社會共同的期待。今天,我愿提出維系兩岸和平繁榮現狀的五點主張:

第一,鞏固“九二共識”,維持和平現狀。正是因為雙方共同尊重“九二共識”,我們才能獲致包括達成23項協議在內的豐碩成果與和平榮景,讓兩岸關系處于66年來最和平穩(wěn)定的狀態(tài)。第二,降低敵對狀態(tài),和平處理爭端。兩岸目前已不再處于過去的沖突對立,雙方應持續(xù)降低敵對狀態(tài),并以和平方式解決爭端。第三,擴大兩岸交流,增進互利雙贏。目前兩岸尚未結案的議題,例如貨貿協議、兩會互設機構與陸客中轉等,應盡速處理,以創(chuàng)造兩岸雙贏。第四,設置兩岸熱線,處理急要問題。今后應在陸委會、國臺辦首長之間設立熱線,以處理緊急與重要問題。第五,兩岸共同合作,致力振興中華。兩岸人民同屬中華民族,都是炎黃子孫,應互助合作,致力振興中華。

這五點主張不是為了一己之私、單方之利,而是為了后代子孫的幸福。這幾年,我常常在臺灣的大學校園中,看到兩岸學生一起討論、一起運動、一起演奏、一起歡笑的畫面。那種自然的水乳交融,往往讓我既欣慰,又感動。他們有熱情,有創(chuàng)意,但他們沒有仇恨,沒有包袱。他們能在人生較早的階段建立友誼,一定可以為兩岸永續(xù)和平打下更堅實的基礎。

北宋大儒張橫渠主張:“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平。”習先生,為了兩岸人民,讓我們一起努力,為中華民族開創(chuàng)更和平燦爛的未來。謝謝大家!(節(jié)選)