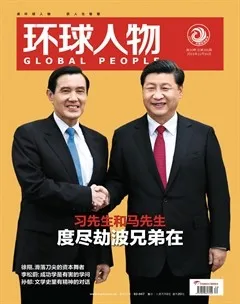

五大校長,接連進“部”

4年前被委任為人民大學校長時,陳雨露調侃自己是“小馬拉大車”,彼時他45歲,覺得自己是“小材大用”,又因生肖屬馬,以此自嘲。今年10月30日,身為校長的陳雨露又被任命為中國人民銀行副行長。一時間,“學而優則仕”一詞再次流行起來。

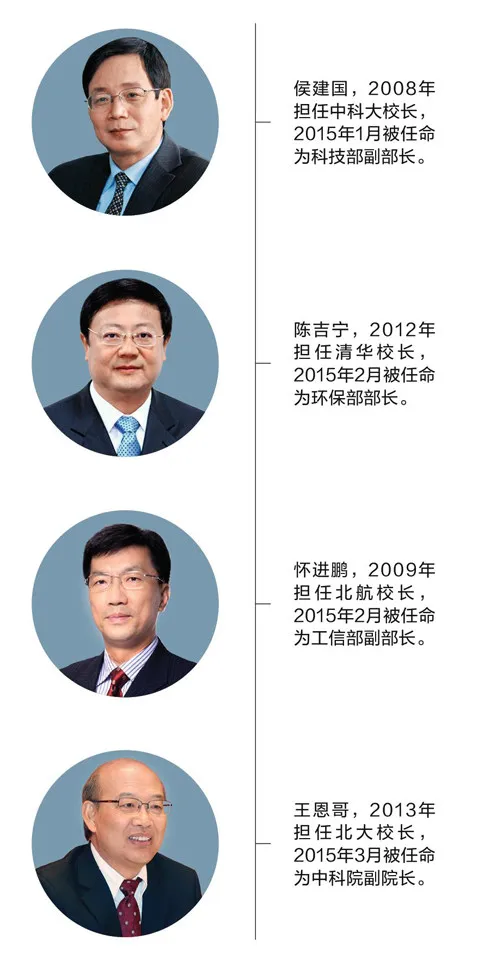

事實上,今年以來,已先后有中科大校長侯建國、清華校長陳吉寧、北航校長懷進鵬、北大校長王恩哥轉型從政。國家行政學院教授董明告訴《環球人物》記者:“陳吉寧等在前,陳雨露在后,國家不拘一格求人才,精英入仕不僅僅是潮流,而且是治國之法。”

“露露”履新

陳雨露在人大有一個昵稱——“露露”,這是學生們給他取的。早年在金融學院教書時,因為上課生動有趣,他積累了許多原始“粉絲”。這從他寫的《中國是部金融史》中可見一斑。在書中,他用歷史人物的故事追尋金融知識的脈絡,“范仲淹的金融創新就是與民爭利”“宋朝的凱恩斯主義者蔡京”等新鮮觀點深淺相宜,把枯燥深奧的金融知識講成了一個個故事。2011年做了校長后,陳雨露又成為人大有史以來最“聽學生話”的校長。某年的畢業典禮上,他在與學生互動時問“想不想裝空調”,學生們大呼“想”。沒過幾個月,學生宿舍當真全部裝上了空調。

一位人大工作人員告訴《環球人物》記者,“露露”也有強硬的時候。2013年,人大招生就業處處長蔡榮生利用職務便利,在學校特殊類型招生過程中為考生提供幫助,收受賄賂2330余萬元。該案鬧得滿城風雨,人大自主招生程序備受質疑。陳雨露當機立斷,決定“暫緩自主招生一年”,重新修訂《人民大學自主選拔錄取招生管理辦法》,面向社會征選本科招生社會監督員,每期10人。去年7月,人大首次策劃了向媒體和公眾代表公開的“本科招生錄取現場”,將錄取工作攤開在媒體和學生家長面前。一系列措施掃去了蔡榮生案帶給人大的陰霾,挽回了人大不少聲譽。

不過,陳雨露履新央行,為他“撐腰”的,還是其數十年的金融專業素養。

1983年,17歲的陳雨露高考數學得了120分滿分。他希望自己的數學天分能有用武之地,便填報了重視數學的金融專業。那時,他并沒想到,邁進金融圈的門檻后,自己的步子會走得這么快:26歲當講師,36歲升任金融學院院長、教授,到現在,位列央行五大副行長第二位。金融成為他人生每個階段的鑰匙。

陳雨露的主要研究領域涉及貨幣金融理論與政策、國際金融等。近幾年,人民幣國際化、資本項目開放成為他深鉆的問題。人大國際貨幣研究所每年定期發布的《人民幣國際化報告》,就是由他主導的。在今年的《人民幣國際化報告》發布會上,陳雨露表達了自己對人民幣國際化積極看好的態度,稱人民幣國際化的初期目標已基本實現,并有望在兩年內超越日元,成為第四大國際貨幣。

早在2012年,陳雨露就與央行結緣,被任命為央行貨幣政策委員會委員,成為最年輕的非官方專家委員,任期3年。當時,正值人民幣國際化的沖刺階段,國際貨幣基金組織(IMF)執行董事會按計劃將正式討論是否將人民幣納入特別提款權貨幣籃子。精通該領域的陳雨露在這個節骨眼被調入央行,有助力沖刺的考慮。

今年兩會上,陳雨露指出,“新常態”需要新的政績評價體系,中央紀委書記王岐山在隨后的發言中回應了陳雨露的觀點,并稱他“到底是大學校長,看得細”。

“教書先生”動起來

事實上,前幾年就已有多位高校領導脫下教書先生的長衫穿上官服,但今年,這股風潮吹得更為集中:2015年1月,中科大校長侯建國被任命為科技部副部長;2月,清華校長陳吉寧、北航校長懷進鵬分別被任命為環保部部長和工信部副部長;3月,北大校長王恩哥被任命為中科院副院長。

作為幾位校長中唯二的“50后”, 侯建國和王恩哥的經歷有些相似。1989年,侯建國在中科大獲得凝聚物理專業博士學位后,前往蘇聯、美國深造。1995年,他回到中科大教書,一待就是20年。侯建國素以務實聞名,做校長時,一門心思放在學校的科研上。有人曾評價侯建國:“他首先是一位科學家,然后才是一位管理者。”

王恩哥同樣走的是博士畢業再出國深造的路子。他從北大物理系博士畢業后,前往美國休斯頓大學進修。2009年,他回到北大,歷任研究生院院長、物理學院院長、副校長、教務長、校長。他任校長時,曾勉勵學生:“結交‘兩個朋友’,一個是圖書館,一個是運動場;培養‘兩種功夫’,一個是本分,一個是本事;樂于吃‘兩樣東西’,一個是吃虧,一個是吃苦……”北大人都知道這“兩兩金言”。

懷進鵬也是一位“純理工男”,被公認為國內大數據專家。2013年,在中國互聯網大會上,他詳細講述大數據對通信模式和社會生活發展模式的影響,各種數據信手拈來。作為北航校長,懷進鵬常對新生說:“成功的人生并非要贏在起跑線上,關鍵是在轉折點。”而他的人生恰恰應了這句話。1987年,懷進鵬從哈爾濱工業大學計算機系研究生畢業,后進入北航執教。北航成為他人生的第一個轉折點。從講師到校長,他的大半生履歷都書寫在北航。現在,懷進鵬又迎來人生第二個轉折點——從校長轉行做了副部長。

在這幾位從政的校長中,陳吉寧無疑是最引人注目的一位:從一校之長跨越為一部之長,僅51歲,成為最年輕的正部長。這位出身土木與環境工程系的清華學霸,在畢業后赴英深造。10年留學生活,他先于英國布魯耐爾大學生物化學系攻讀博士學位,后又在英國帝國理工醫學院土木系環境系統分析專業攻讀博士學位,并將英國帝國理工醫學院博士后也收入囊中。1998年,陳吉寧回清華教書,于2012年任清華大學校長。

在任內,陳吉寧主導了清華教改和人事改革,引進國外的教職終身制——初到清華的講師,必須在6年內評上副教授,才能確保終身制;他將教學與研究的考核方法分開,如果你致力于教學,那么發表論文不再具有強制性,另使用一套考核辦法。這一系列舉措,直剜高校多年積弊,被稱為“海嘯般的變革”。

在環保界,陳吉寧也一直非常活躍。2005年,他帶領團隊進行了圓明園湖底防滲工程的環評工作,提出用天然黏土防滲等做法來防止湖水滲透,而非鋪設防滲膜;第二年,對松花江水污染進行環評,也由他帶領清華大學、吉林大學等幾百位科研人員歷時1個多月完成的。此外,他還參與了新《環保法》的制定。這一切成為陳吉寧能夠順利接掌環保部的基礎。

精英“對口輸出”是潮流

縱觀這一波被“掐尖挪用”的高校校長們,不難發現,他們都是各自研究領域的佼佼者,專業深耕是他們得以被重用的主要原因。從事公共管理和領導藝術研究的董明告訴《環球人物》記者:“這些校長大都是專業‘對口輸出’,例如研究環境的陳吉寧做了環保部部長、研究金融的陳雨露做了央行副行長、物理化學領域的精鉆者侯建國做了科技部副部長。他們的專業素養,是其他一般行政官員無法替代的。”

這樣對口選拔出的“學者官”,在西方被稱為“技術型官僚”。例如,美國前財政部長薩默斯,曾于哈佛執教;意大利新上任總理蒙蒂組成“只有專家,沒有政客”的內閣。董明說:“學者在政府部門與高校之間流通,在西方國家是常態。美國前國務卿賴斯是蘇東問題專家,原本在斯坦福任教職,后來加入小布什政府,小布什下臺后,她又回到斯坦福大學繼續執教。”

與西方“技術型官僚”不同,我國這些校長在“華麗轉身”前,幾乎都是“政治素人”。他們大都先于本校學習,后于本校教書,最后做了校長,晉升之路十分單純,不與政界掛鉤。即使做了校長,學術研究與行政職務也是平分秋色。但這并不意味著校長們是無經驗者。董明分析說:“校長從政,比純學者轉型到政府部門任職所要跨越的障礙小。這種優勢體現在管理經驗的豐富及對行政事務操作程序的熟悉。”對公共事務的參與及校園管理經驗為他們轉型從政搭起了一座橋梁。

不過,學者從政也存在一定的挑戰。董明認為,學者做官,重心在官,學術在后。這種身份轉換若轉不過來,即便有再扎實的專業知識,也難做好這個官。因此,并不是所有學者都適合從政。“學者專家未做官時,只需從專業角度為政府提意見、想對策;做了官后,就不可僅從專業角度思考,還要照顧到政策的可行性和經濟效益等。學者專家的理論在天,政府機關的執行在地,二者需要緊密結合。”

至于學者從政是否已成為一種潮流,董明坦言,從國家號召法律學專業精尖人士進入公檢法任職,到高校校長“對口輸出”至中央部委,學者從政風氣已開。但與其說是學者從政,不如說是精英從政正在成為潮流。

去年年底,中央辦公廳印發《2014—2018年全國黨政領導班子建設規劃綱要》,提出注重從國有企業、高校、科研院所等企事業單位領導人員中培養選拔黨政領導班子成員。如此,不僅學者,企業高管等各領域優秀者也可直接吸納進公務員體系。非傳統型官員的補入,使政界猶如吹進一陣改革創新的清風。董明說:“這將大大拓寬從政渠道,打破原來大規模直接從公務員隊伍里提拔人的老規矩。各界精英皆可從政治國,是國家現代化治理能力提高的標志,有利于政府職能更加精細化。”

古有“天下平而士人皆出”,吸納各界精英入仕是和平時期治國理政的特色。董明說,有專業背景的高校校長成為學院派高官后,精英從政將逐漸成為一件司空見慣的事。