中華文化最好的作品

林青雨

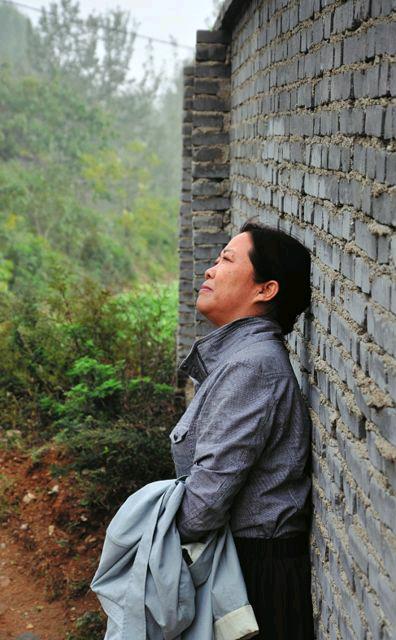

李俠,名字聽來就鏗鏘有力,相見,果然幾分女中豪杰的風范,兩日拜訪相處中,更感其俠骨柔腸的一面,笑容明媚,不傾城,不傾國,只傾其所有過自己想要的生活。

2006年,李俠還在地市工作時,到鄭州培訓學習,第一次到河洛康家游覽,雖沒有太多深刻的印象,卻總能時常想起這里,真正接觸康家文化是來到心泉書院工作以后,憑借此前對傳統文化的熱愛與研究,深深的被這個傳承了四百五十余年的大家族所折服,在李俠看來,“河洛康家是中華文化最好的作品,中華文化在這里就是一個證明。”

康百萬莊園背依邙山,面臨洛水,隨形就勢,居高臨下。南大院坐西向東,北大院坐北面南,南北兩院相互呼應,自成系統。東面是臨街筑起的十幾米高的寨墻,城垛連綿環繞。整體建筑顯示出中國傳統文化的浸潤和精華。而在治家教子上,康百萬家族亦尊崇儒家,李院長告訴我們,“康氏先祖對子孫后代的要求是極其嚴格的,是儒家‘財不可露盡,勢不可使盡‘忍一時風平浪靜,退一步海闊天空中庸思想的集中體現,康百萬莊園珍藏的那塊中華三大名匾之一的‘留余匾,便是康家注重家教的見證物。”“留余”匾是鞏義康家第十五世祖康道平用來訓示家中子弟的家訓匾,康百萬莊園中處處懸掛的匾額、楹聯上,“致中和”“居貴敬”“行貴簡”“端潔退讓”等處處體現康家對儒家文化的推崇,講忠、孝、節、義,體現其中,不張揚,是一種大風大浪之后的處變不驚,博大寬容。

康家所締造的家族商業神話,也是需要天時地利人和的條件。李俠看來,“當時商業和航運的發展為康家提供了一個很有利的契機”公元1500年前后,是人類歷史的一個重要分水嶺,在西方,隨著哥倫布的地理大發現以及新航路的開辟,西方人開始真正認識整個世界,物資和文化的交流越來越頻繁,也給世界帶來了前所未有的商業繁榮。而在古老的東方,資本主義萌芽興起,商人對社會的影響力逐漸增強,也為商業的發展提供了豐富的土壤。

“‘洛作智水這幾個字,體現出康家對洛河的崇拜,因為洛河給了康家走上經商之路的‘第一桶金。”康家從事販鹽有著得天獨厚的優勢,緊靠故鄉鞏義康家門前的洛河,洛河古稱洛水,是黃河下游南岸的一條大支流,由于水源充沛,洛河流域沃土遍野,人煙繁茂,水路交通歷史悠久,而且洛河兩岸正是中國糧食的主產地,通過在洛河上從事水路運輸獲得鹽引,源源不斷地將山東的鹽運到河南,把河南的糧食、棉花販到山東,不久康家便成為當地首屈一指的大富戶。利用門前的洛河和黃河不斷發展河運,傳到第十一世康惠時,康家已經是名震一方的巨富了。李俠回憶,她們小的時候洛河水還很充沛,如今水量減少,卻仍然可以通航。

而這其中最為重要的乃是人和之道,“康家把善做到了極致,所以說積善之家必有余慶。”康百萬重視慈善事業,以公益為手段,修黃河大堤、建學校、賑災民,災荒之年,燒毀契約,仗義疏財,被老百姓稱為“大善人”。在經商過程中,該家族堅持“以義制利,以義為上”,“康百萬家族很重要的一個管理方法就是把員工當家人,都是終身員工。”營造了和諧的經商氛圍,還依靠先進實用的管理方法,把家族企業變為企業家族。在李俠看來,康家對企業最核心的管理乃是“人心”。

時至今日,康家人上善、勤儉、好施的品性仍根植在康家后人的言行中,李俠每每提到康家人對她的影響,都激動不已,“康山長吃的很簡單,也很少在外面吃,一次我們陪老師吃飯,快結束時,康山長來了,我要再給他點餃子,他說不用,結果幾乎又收了一遍桌上的盤子,我當時特別感動也特別震撼。”如此點滴細節被認真的收藏在李俠的內心,她亦是此般上善、勤儉的女子。采訪結束后,我們一同去爬書院背靠的蓮花山,陽光和煦,半山腰上她教我和她一同吼幾聲,她的聲音婉轉嘹亮,那一刻也被她工作和生活的狀態所感染——返璞歸真,遼闊自然。