淺談輻射防護最優化措施

胡忠良 何興旭 鄒益民

(海南核電有限公司 海南昌江)

一、概述

集體劑量是核電安全狀態指標之一,同時也是WANO性能指標之一。它體現了核電機組的運行、維修和安全的綜合管理水平。近20年來,國際核電現場的輻射防護水平取得了顯著進步。國際壓水堆核電廠集體劑量平均值已從1992年的2人·Sv/unit降低到0.7人·Sv/unit,先進壓水堆核電廠則達到0.25人·Sv/unit。隨著核與輻射安全技術的發展及現場輻射防護水平的不斷提高,輻射防護最優化已逐漸成為核設施正常運行情況下現場輻射防護工作的核心任務;相關最優化措施的研究也一直是輻射防護研究的重要領域。輻射防護最優化作為輻射防護體系的三原則之一,其重要性在ICRP新建議書(2007)中進一步得到了強化。如何進一步降低集體劑量,提高現場ALARA水平,已成為美法等國家的研究重點,并啟動了系列研究措施計劃。

中國核電自從1991年12月15日我國大陸自行設計、建造的第一座壓水堆型核電站秦山核電站并網成功發電至今已有20多年的成熟經驗,在這20多年中積累了豐富營運、維修經驗,同時也累計了豐富的輻射防護優化經驗。

二、系統控制方面的最優化措施的實施

1.減少裂變產物的產生

根據WANO《核電廠輻射防護指南》(WANO GL 2004-01),燃料破損是造成輻射水平升高的主要因素之一。裂變產物的減少主要通過燃料包殼的完整性控制實現。主要技術手段:嚴格實施防異物導則;通過RCV(化學和容積控制)系統和RCP(反應堆冷卻劑)系統;在一回路溫度300℃,壓力15.7 MPa情況下,一回路實施偏堿性環境;監測一回路氫含量。

2.減少腐蝕活化產物的產生

活化腐蝕產物的產生同樣是造成輻射水平升高的主要因素之一。而腐蝕活化產物的產生與運行系統操作、一回路水化學控制、異物控制均有直接的關系。放射性銻又是腐蝕活化產物主要核素之一,有效降低放射性銻,可有效降低換料大修集體劑量。通過篩查與主冷卻劑相關的泵軸中含銻材質的設備,如上充泵、安注泵、停冷泵、乏池凈化泵等,對含此材質的泵進行更換。

在正常運行期間,加強對主系統水質的凈化,以弱堿性方式運行,減少主設備內表面的腐蝕和遷移,從而減少腐蝕活化產物的產生。

(1)主要技術手段。優化反應堆冷卻劑水化學工況;優化反應堆冷卻劑凈化系統的效率,如下泄和凈化系統;考慮使用添加鋅(自然鋅或乏鋅)和貴金屬,評估添加鋅對管道化學去污能力的潛在影響;采取“降低一回路溶氫”以控制活化腐蝕產物;減少與主冷卻劑相關的泵軸中含銻的材質設備;實施一回路注鋅技術的開發和科研工作,減少一回路系統和冷卻劑中Co-60的含量;減少銀離子引入一回路,同時考慮減少一回路中Ag-110的措施。

(2)參考措施。德國Emsland核電站采取以下兩項措施控制活化腐蝕產物:在機組運行時采取了向一回路注鋅工藝,用Zn置換出長半衰期、高放射性元素(如Co-60等),從而降低主回路的劑量水平;在機組停運前48 h,停止向一回路注氫,投運氣體去除系統以降低一回路溶氫和惰性氣體,以進一步降低一回路放射性。電站功率運行時要求一回路溶氫在1.5~4 mg/L,溶氧<0.005 mg/L, 而在KBG系統投運后一回路溶氫將<1.5 mg/L,對此設計公司AREVA給出澄清:只要保證一回路溶氫>0.5 mg/L,則一回路溶氧是可以很好地控制的,電站的技術規格書對此也是特別允許的,通過實際監測來看也是可行的,而且對縮短后期反應堆開蓋前氮氣吹掃和降低一回路和反應堆廠房場所劑量率有很大作用。

3.氧化運行

在反應堆運行期間,主系統冷卻劑中的腐蝕活化產物會沉積在如管道、閥門和泵等設備的內表面,而且會隨著時間的推移不斷增加,造成這些設備附近的輻射水平不斷上升。如果不予去除,在停堆檢修時就會對工作人員造成較大的照射劑量。氧化運行目的就是減小這些腐蝕活化產物輻射源的強度,從而降低工作人員的受照劑量。這已經被許多核電站的實踐所證明。同時進行氧化運行可大大縮短對一回路冷卻劑的凈化時間,這對換料大修關鍵路徑工期的控制十分有利。參考措施如下。

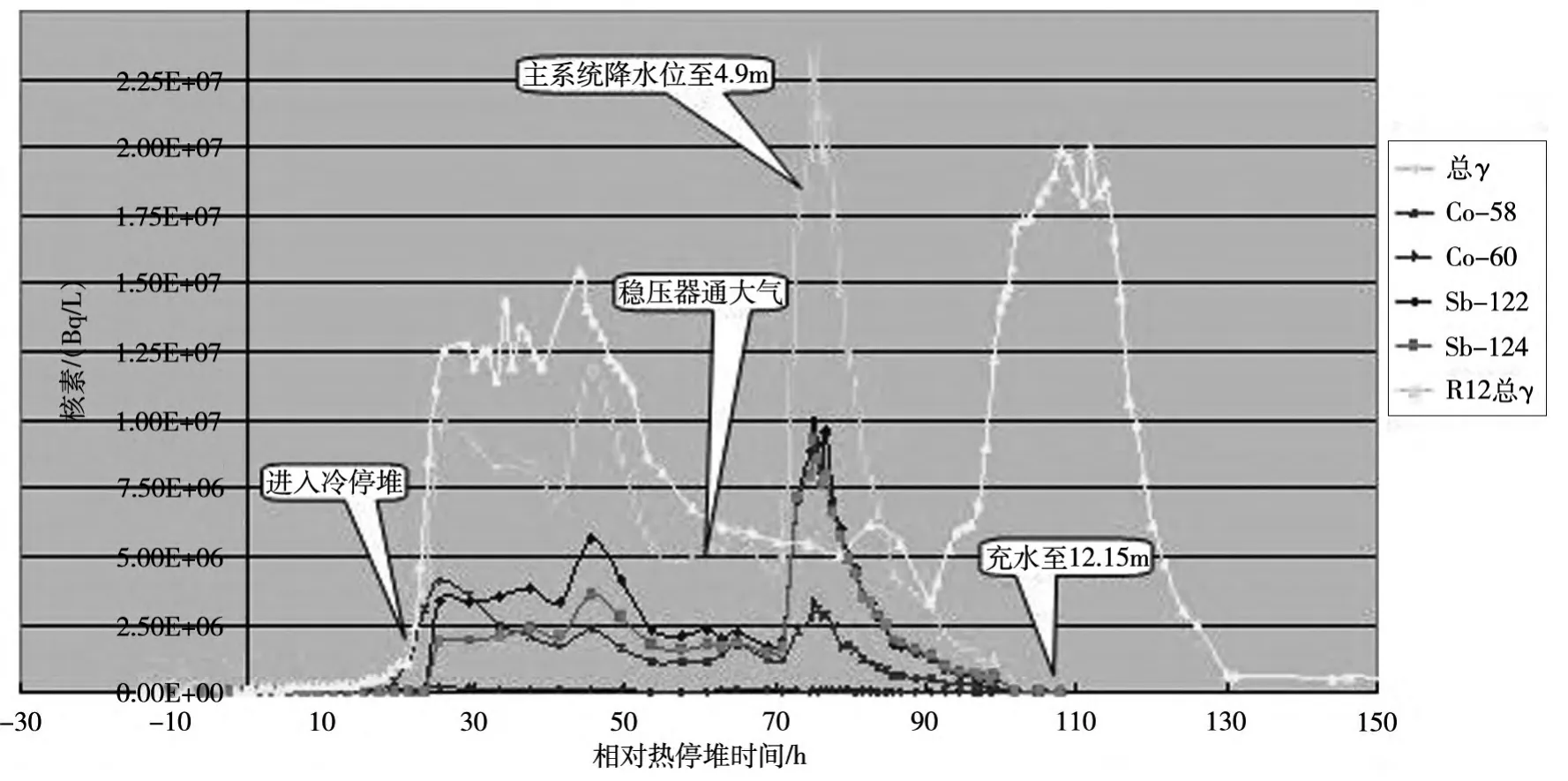

某核電廠采用的是在冷停堆至80℃時,打開堆頂放氣閥和穩壓器排氣閥不添加雙氧水的方式引入空氣(自然氧化)進行氧化運行操作,使水中和系統設備內壁上腐蝕活化產物快速溶解,去除主系統中的腐蝕產物。自然氧化運行時主冷卻劑中Sb-124、Sb-122、Co、Co-58、OT113總 γ和OT112總 γ活度濃度變化趨勢見圖1。圖1可以看出,換料大修的氧化運行對主系統進行充分的凈化過濾,隨著各個階段中氧氣的不斷進入,系統內部的腐蝕產物也在不斷地氧化、剝落,主系統核素逐步升高。尤其是停冷系統的投入、穩壓器消汽腔;主系統排水和排水至壓力容器法蘭面等主要運行操作的階段,主系統的核素相應地出現了這兩個階段的峰值,即冷停堆階段核素總γ的峰值為:1.18E+07 Bq/L、水位降至4.9 m階段核素總γ的峰值為:2.35E+07 Bq/L。穩壓器通大氣后,系統內部的腐蝕產物不斷地氧化、剝落,并于7 h后出現較大上升峰值。自然氧化運行期間核素上升得緩慢,與運行工況的延后和水位下降得緩慢有一定的關系,這造成了氧氣進入主冷卻劑中也比較緩慢,使得主系統內部的腐蝕產物氧化、剝落也比較緩慢,從而促使核素上升得也緩慢。通過運用自然氧化運行后,輻射水平下降明顯,有效降低了設備、管道的輻射水平,從而達到降低換料大修集體劑量的目的。

圖1 OT113換料大修期間主系統核素變化趨勢圖

4.化學清洗和去污

一回路系統長期被偏堿性的冷卻劑水浸潤的表面會發生腐蝕產物的沉積作用,隨著腐蝕作用及同位素交換反應的進行,使放射性物質進入腐蝕氧化物膜的深處。在壓水堆主回路中,主要有兩種類型的放射性物質的沉積:①在燃料包殼上的積垢;②在一回路系統管道內表面上形成的含鉻氧化物膜。

(1)主要技術手段。系統清洗和去污的主要方式為在機組大修前,應用有機酸、螯合劑等化學溶劑,在基本不改動系統原有布局的情況下,利用系統在線的凈化裝置或通過柔性管與主回路相連接的移動式去污系統,去除系統和回路中的大部分放射性腐蝕產物。這種方法可以使堆芯外主回路及設備的輻射水平在1~3天內降至原來的1/2~1/10,并且對主回路重新運行不產生可察覺的影響。

(2)參考措施。日本某核電企業開發了一種T-OZON的系統清洗去污技術,該技術具有去污因子高,產生的二次廢水少,對材料沒有負面影響的特點。日本御前琦核電站3號機組(BWR 1100 MW)對主回路應用T-OZON方法進行去污。通過這一方法的實施,系統內不銹鋼材質的平均去污系數達到16,碳鋼材質的平均去污系數達到7,一回路系統(“干井”)的輻射水平降低一半,減少集體劑量280man·mSv。

三、技術改進方面的最優化措施的實施

1.SG蒸汽發生器一次側堵板工具的改進

某核電OT110換料大修期間優化了SG蒸汽發生器一次側堵板工具,作業中按照原來的堵板方式,每塊堵板需要2人進入下封頭進行安裝,工作時間最短也需要1分多鐘,一般需要2分多鐘,個人劑量平均在2 mSv左右。通過對堵板工具進行了技術改進,新的堵板工具重量輕、安裝方便(快速接口方式),每塊堵板工具只需1人安裝,可以在40 s以內完成,從人力、時間和劑量方面都有明顯降低。如今安裝一塊堵板作業,人員接受的劑量只有過去的1/3~1/4,個人受照劑量低于0.5 mSv。OT110換料大修期間堵板安裝作業個人劑量最低只有0.18 mSv,參加堵板安裝的4人平均個人劑量僅為0.23 mSv。

2.制作SG蒸汽發生器二次側視頻檢查屏蔽工具

某核電OT113換料大修期間設計加工了SG蒸汽發生器二次側視頻檢查專用輻射防護工具(特制屏蔽塊),屏蔽效果明顯。以SG蒸汽發生器B系列180°手孔位置為例,手孔處接觸劑量率從 2.63 mSv/h下降至 0.49 mSv/h,作業人員位置處從0.48 mSv/h下降至0.19 mSv/h,明顯降低了作業人員的受照劑量。此項作業與OT112大修相比,在作業內容相同的情況下,集體劑量由20.161 manomSv下降到13.47 manomSv,有效降低了該項作業的集體劑量。

3.縮小床前過濾器孔徑

主系統床前過濾器孔徑變小,提高凈化效果,通過論證及實驗,逐步將床前過濾器孔徑從25 μ減小到5 μ和2 μ,在OT109和OT110期間減小到0.6 μ,并對過濾器濾芯采取了加固措施,防止濾芯脫落,縮小后的過濾器芯可有效去除系統內的活化腐蝕產物。

四、其他方面

1.優化檢修時機

優化檢修時機和作業場所,可以有效降低工作人員的受照劑量。如某核電廠將原計劃在低低水位階段搭設腳手架和拆除保溫作業,提前到系統高水位階段進行,減少了不必要的照射,大大降低了相關作業的集體劑量。以往未干預該類作業時集體劑量為175.07 manomSv(OT106數據),優化干預后集體劑量為29.712 manomSv(OT113數據)。

2.屏蔽措施

采取有效的屏蔽措施可有效降低作業人員集體劑量。如某電廠在OT104換料大修期間因檢修閥門跑水造成地面大面積嚴重污染,局部輻射水平超過30 mSv/h,對該區域附近檢修作業造成很大風險。雖然經過近10年的衰變,現場輻射水平仍然很高,平均輻射水平在5 mSv/h左右,最高仍有約10 mSv/h。OT110期間該區域需進行閥門的檢修和改造工作,為了有效降低作業區域的輻射水平,通過討論、測算,采用先覆蓋20 mm厚的鋼板再用400 mm左右厚的混凝土覆蓋的方法,地面的屏蔽系數在3~8,屏蔽后輻射水平降到1~3 mSv/h,對于高污染輻射源的屏蔽和污染控制起到了良好的效果。此次屏蔽作業集體劑量僅為1.39 manomSv,較小的劑量代價,解決了多年未能解決的問題,減少了檢修作業人員的劑量。又如在反應堆廠房中,利用現有實體墻作為屏蔽體,建立了“低劑量等待區”,設置了桌椅,供工作人員記錄和工作準備,有序引導工作人員在低劑量區域活動,有效降低集體劑量。

3.相關管理制度和模式的優化

對于核電站的輻射防護最優化的實施來說,就是確定一個合理的可達到的防護水平,確定并提供為達到這個防護水平所需采取的措施,以及確保這些措施恰當地得以實施。工作管理是實施ALARA的重要手段,在改造和檢修項目中應考慮輻射防護的最優化,輻射防護人員應參與到涉及放射性工作的項目中。應從經濟和社會因素、個人劑量大小、受照人數以及不一定受到但可能遭受的照射等方面進行代價-利益分析,審慎地挑選和調整工作項目。對于計劃性的大修或在役檢查活動,工作項目的選擇與計劃階段是實施最優化效果的最好階段之一;只選擇對電站的安全、可靠運行必須的工作,在確定實施某項工作的必要性時采用切合實際的假設,并且執行緊湊但不是搶時間的工期計劃以避免返工;制定工作計劃時,應充分吸取先前工作中的以及其他電站類似工作的經驗和教訓,根據機組的設備狀態以及預防性維修大綱,經過仔細篩選,確定必須實施的檢修項目,從計劃項目安排上最大限度地減少工作量。在制定檢修計劃時,應由生產計劃的編制人員、維修工作準備工程師以及輻射防護工程師審查各項工作是否安排在合適的階段,以確保各項工作都是在最適當的時候,即最佳輻射條件(輻射風險低)下進行。

4.廢物收集點的優化

合理布置廢物收集點,可有效降低作業人員的集體劑量。某核電廠在大修期間輻射防護人員現場檢查多次發現接觸劑量率在0.1 mSv/h以上的放射性廢物放置在人員通道等處,造成人員受到無謂的劑量照射。據不完全統計:某電廠T205大修期間輻射防護人員錄入違章統計中的“放射性廢物沒有及時轉運”事件就有3起,占到所有違章統計的12.5%。現場服務人員轉運反應堆廠房廢物均采用手提式人工轉運,同時人為轉運廢物效率低,并且轉運廢物無任何屏蔽,直接造成現場服務人員集體劑量增加及間接造成路過的檢修工作人員受到無謂照射。

五、結論

通過實例的方式對最優化措施的有效性進行梳理分析,了解了一些核電營運企業在輻射防護最優化措施方面取得的成果。為今后合理的實施最優化提供依據,有益于其他核電企業在集體劑量控制及ALARA貫徹方面的思路借鑒。