ATSC3.0關鍵技術介紹

何大治,趙 康,徐異凌,史毅俊,徐洪亮,朱林林,管云峰

(1.上海交通大學,上海 200240;2. 數字電視國家工程研究中心,上海 200125)

ATSC3.0關鍵技術介紹

何大治1,趙 康1,徐異凌1,史毅俊2,徐洪亮2,朱林林2,管云峰1

(1.上海交通大學,上海 200240;2. 數字電視國家工程研究中心,上海 200125)

2013年,ATSC向全球征集下一代數字電視系統物理層方案。經過2年多ATSC3.0專家組的技術評估和交叉驗證,2015年3月,中國提案的5個技術模塊在眾多技術提案中脫穎而出,被ATSC3.0標準采納,這是中國數字電視標準技術首次直接導入國際標準體系。在這一背景下,對ATSC3.0標準以及中國提案的情況進行介紹顯得十分有意義。先介紹了ATSC3.0的基本情況,然后簡介了ATSC3.0系統中物理層、協議層和應用層的關鍵技術。其中,物理層重點介紹Bootstrap、LDM、BICM和ALP技術,協議層重點介紹rout-dash、MMT以及數字水印技術,應用層重點介紹Audio Codec。最后,簡要描述了中國提案的情況。

ATSC;關鍵技術;物理層;應用層;協議層;中國提案

2013年初,ATSC組織向全球征集下一代數字電視系統物理層方案[1],由此拉開了美國下一代數字電視標準研究的序幕。2013年5月,數字電視國家工程研究中心、中科院上海高研院、上海交通大學組成聯合工作組,并征詢了國內其他科研機構的意見,確定向ATSC提交物理層提案,力爭在ATSC3.0標準中出現“中國元素”。

中國提案由輸入數據格式、比特編碼調制、信令及幀結構、分布式多天線和雙向回傳等內容組成。提案支持建設大容量的覆蓋網絡,支持高速移動接收,具有高度的業務靈活性,支持多元化的業務組合,適應廣播電視新型生態系統建設的需求,在功能上和性能上均超出了征集公告的要求。特別從多元化綜合廣播電視服務著眼,創新設計了不依賴外部資源提供回傳通道的模塊,進一步提升了廣播電視網絡的業務承載能力。

經過2年的努力,由全球數十個科研機構和企業共同參與的ATSC3.0方案設計和比選工作取得了階段性成果,2015年,中國提案的5個技術模塊在方案競爭中脫穎而出,被ATSC3.0標準方案采納,這是中國數字電視標準技術首次直接導入國際標準體系。根據筆者全程參與ATSC3.0方案技術比選的經歷,本文著眼于ATSC3.0總體以及各主要分層的特點,對物理層、協議層和應用層的關鍵技術進行介紹,并且對中國提案的發展歷程進行介紹。

1 ATSC組織與ATSC3.0標準

1.1 ATSC組織簡介

1.1.1 ATSC組織機構與運行

ATSC(Advanced Television System Committee)是一個非營利性質的全球性組織,成立于1982年,發起組織包括社會協作聯合委員會(JCIC)、電子產業協會(EIA)、電氣電子工程師學會(IEEE)、北美廣播電視協會(NAB)、北美有線電信協會(NCTA)以及電影電視工程師協會(SMPTE)。ATSC致力于數字電視標準的研發,其成員代表來自廣播電視、廣電設備、動態圖像、消費電子、計算機、有線電視、衛星電視、半導體等多個行業。

ATSC在不同的通信媒介中協調電視標準的應用與發展,主要關注數字電視、互動電視系統、寬帶多媒體通信等。與此同時,ATSC還研究數字電視的戰略部署,并針對ATSC標準開展研討會。1995年ATSC發布了A/53數字電視標準,該標準在1996年被美國聯邦通信委員會(FCC)采納為美國國家標準。此后,ATSC又發布了若干標準以完善和升級第一代數字電視標準。目前,全球范圍內使用ATSC標準的國家包括美國、加拿大、多米尼加共和國、薩爾瓦多、瓜地馬拉、洪都拉斯、墨西哥和韓國。

ATSC面向全球開放會員申請資格,接受任何關心ATSC及受到標準成果影響的企業、機構和個人申請成為ATSC的會員或觀察者(個人僅具有申請觀察員資格),會員和觀察員根據收入繳納一定的會費。會員能夠在專家組、技術標準組及全會等多個層面參與標準的起草與制定,對候選標準具有投票權,能夠收到ATSC提供的標準部署與實施的相關信息,參加ATSC的技術研討會,分享其他標準制定機構的信息。

ATSC的管理與運行由理事會負責,理事會成員必須來自于成員單位,由全體成員單位提名和選舉產生,任期3年,主要職能是制定ATSC標準發展規劃。ATSC理事會現有14人,來自包括廣播商與電視播出機構FOX Networks、Univision Television Group、LIN Media、PBS、Capitol Broadcasting Company、NBC、CBS、Cox Media Group,制造商SONY、LG,以及行業協會CEA、NCTA、SMPTE。ATSC組織內部設立了聯絡工作組(Liason)、下一代廣播電視規劃小組(Planning Team)、技術與標準組(TG1)。理事會的目前主席為來自NBC環球的Glen Reitmeier。

1.1.2 ATSC的利益分配機制

ATSC作為一個非盈利機構,其本身的運行主要依靠企業贊助。在標準競爭環節,除提供會議場所外,所有的相關費用均由提案方各自承擔。各提案方所提交的技術方案都包含了自身的專利,希望標準化后面向制造企業收取專利費來獲得經濟回報。按照ATSC目前的專利政策,提案方需要簽署專利權聲明,在申請中選擇包括免費授權、在一定范圍內根據合理無歧視原則有償授權,或者完全自主定價的有償授權方式。ATSC規定專利權人必須在提交技術提案及標準制定完成時披露所有專利,因此在提交專利權聲明時需一并提交技術方案中已有的專利,避免ATSC標準的技術落入了第三方(非ATSC標準制定者)的專利保護范圍內,只有在參與者與第三方先簽訂了保密合同,對部分專利信息進行披露會違反保密合同時,參與者才可以不披露該專利。

1.1.3 ATSC3.0的標準制定計劃

2011年11月,ATSC成立了ATSC3.0技術組(TG3),其任務是專門研究制定下一代數字電視廣播標準ATSC3.0,并在成立時規劃了標準的5年計劃,到2016年完成標準制定。ATSC3.0按照3個主要步驟進行工作:

1)應用需求征集與分析

首先在全球范圍內征集下一代廣播的應用需求,在需求征集的基礎上進行分析和研究,根據分析結果進行系統架構設計(分層),并根據該結果進行分組,在TG3內部成立系統需求(S31)、物理層(S32)、管理與協議層(S33)以及應用與表述層(S34)4個專家組。

2)系統需求定義

根據收集到的應用需求,需求組(S31)確定了系統需求定義,撰寫并發布系統需求報告,并明確各項系統需求與各小組之間的關系。

3)提案征集、評估和系統開發

根據系統需求定義,各小組確定工作范圍和計劃時間表,并按照計劃時間表進行各個小組的提案征集、技術評估和系統開發工作。

目前已經形成的計劃時間表如圖1和圖2所示。

圖1 物理層、管理與協議層時間表

圖2 應用與表述層時間表

其中,在物理層方面,主要的工作流程為:

1)小組討論工作計劃,將各個技術模塊進行分解,討論并確定各模塊計劃完成的時間。

2)對各個模塊進行評估方法的討論。該階段的討論充分發揚民主,考慮各方的意見,并選取科學性且可操作性的評估方法,在衡量和比較時優先考慮可操作性。

3)請各提案方提交模塊提案和自測結果,并要求提案各方互相進行交叉驗證。

4)匯總交叉驗證結果,按照評估規則進行選擇。

在此過程中,ATSC通過電話會議和見面會議進行多輪次的討論,由ATSC指派的小組主席會充分聽取各方的意見。但是在會后確定評估方法過程中,如果未能達成一致,則由主席根據會議討論情況自主決定。

1.2 ATSC1.0~3.0標準的演進

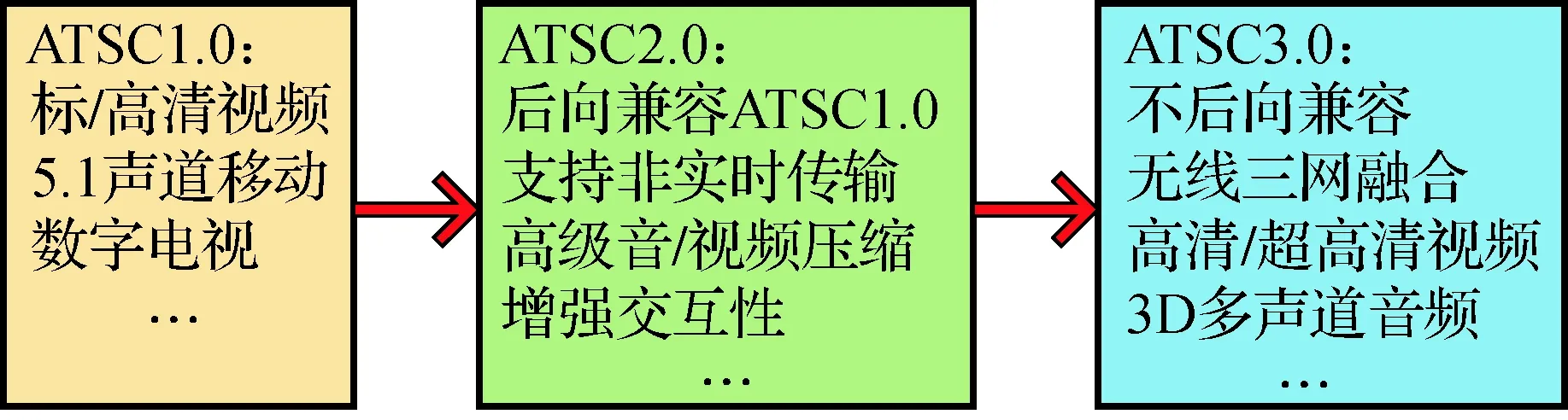

從ATSC組織成立至今,陸續發布了ATSC1.0和ATSC2.0標準,現在,ATSC3.0標準也即將發布。在ATSC1.0標準中,支持高清視頻、多播、5.1聲道環繞立體聲、電子程序導覽、視頻字幕、移動數字電視等功能。在其后發布的ATSC2.0標準中,能夠后向兼容1.0標準,支持非實時傳輸、高級的音/視頻壓縮、加強的業務指南,增強了交互性。ATSC3.0標準將是一個全新的系統,不會進行后向兼容,但將會提供更好的性能和新的業務(見圖3)。

圖3 ATSC1.0~3.0的演進

相比于以前的系統,ATSC3.0提出了新的需求:1)實現無線三網融合,把地面數字電視廣播發送端 “升級” 為新添無線寬帶互聯網網站功能(增加回傳信道,把單向廣播改造為雙向交互的);2)除大屏幕電視機傳統用戶群體外,優先面向平板PC和智能手機的新用戶群體;3)采用各種新技術,數字傳輸、音頻/視頻編碼和傳送等,以更有效利用地面電視頻譜,其中明確要求OFDM調制;4)可發送4K- UHDTV和3D多聲道音頻;5)可融合各種新技術和其他有關標準等。

ATSC3.0的初衷在于制定一個自愿遵守的技術標準,并且為下一代數字地面電視廣播系統提供建議。在ATSC組織中,ATSC3.0由技術組3(Technology Group 3,TG3)進行制定。同時,ATSC3.0成立了專門的專家組TG3/S1來進行系統需求的規劃。

通過TG3/S1的規劃,將ATSC3.0的系統需求劃分到13個應用場景中,而從這13個應用場景,細分出了70個使用情景。這13個應用場景包括頻譜的復雜使用、系統健壯性、移動接收、超高清、混合業務、多屏幕、3D視頻、立體聲等。頻譜的復雜使用關注點在于低信噪比下,室內外的固定和便攜設備能夠得到高魯棒性的信號接收;系統健壯性是指在信道衰落的影響下,仍然能夠保證高質量的寬帶業務;移動接收的目的是為智能手機等移動設備提供隨時可接入的高清電視業務;超高清旨在為固定和移動接收用戶提供4K甚至更高分辨率的視頻業務;混合業務指不同業務的數據能夠進行組合,并且能夠動態地選擇是在廣播還是寬帶信道傳輸;多屏幕指能夠在一塊屏幕的不同部分展示不同的視頻內容;3D視頻重點強調用戶能在接收機處控制接收的3D內容的深度;立體聲指系統支持高質量的音頻表現,同時能夠針對聲場中的特定點提供更好的環繞聲體驗。由于篇幅所限,其他的應用場景在此就不一一介紹。

ATSC3.0系統是一個分層結構,主要是為了利用分層結構易于升級和擴展的特點。圖4所示是ATSC3.0系統的3個廣義的系統分層,應用層、管理和協議層、物理層。其中物理層由S32專家組進行規劃,管理和協議層由S33專家組進行規劃,應用層由S34專家組進行規劃。物理層主要負責數據傳輸所需的鏈路創建,比如復用技術、星座映射、編碼方式等;管理和協議層主要負責數據傳輸的協議控制以及各種業務的管理;應用層主要負責應用程序、播放器、UI、編解碼器等的設計和開發。

圖4 ATSC3.0廣義系統分層

2 ATSC3.0物理層關鍵技術

2.1 物理層概要

ATSC3.0的物理層標準的目標是比ATSC A/53標準更靈活、魯棒性更強、操作更加高效,因此,ATSC3.0標準并不會后向兼容A/53標準。這種物理層標準允許廣播公司從各種各樣的物理層參數中進行選擇,進行內容的個性化定制,從而能夠滿足不同廣播公司的需求;在相同的發射功率下,能夠在高容量/低魯棒性和低容量/高魯棒性的模式間進行切換。對于ATSC3.0標準來說,在特定的使用情況下,比如單頻網絡、MIMO信道、綁定的信道等,可以選擇不同的技術而不僅僅是使用單個發射塔。對于數據保護來說,有非常多的選擇,這些選擇包括不同長度的保護間隔、不同的前向糾錯編碼的碼長以及碼率等。

ATSC3.0系統顯著的靈活性使得物理層的信號結構具有這樣的特點:能夠隨著時間的變化,動態地改變使用的技術,同時保證與其他ATSC3.0系統的兼容性。這種變化的出發點是物理層能夠提供高的頻譜利用率,同時在不同的操作模式下,系統能夠具有強魯棒性。

對于ATSC3.0的物理層來說,除了傳統的下行鏈路,還包括了一個上行鏈路。其中,上行鏈路使用回傳信道,進一步擴展了數字電視的交互功能;下行鏈路通過輸入格式化、信令等的合理使用,達到了支持4K、8K等未來超高清晰度電視傳輸的功能。圖5顯示了物理層的系統結構,可以看出ATSC3.0系統是一個支持雙向交互的廣播系統,能夠在不依賴其他網絡基礎設施的條件下,同時支持廣播業務和交互式業務。

圖5 物理層框架結構圖

圖6顯示了ATSC3.0物理層上行系統的結構框圖。上行鏈路發送機的輸入包括控制流和用戶流量。控制流和用戶數據都需要經過幀調節器和加擾器;然后,控制流通過接入信道生成器。用戶數據經過二進制編碼調制(BICM)和DFT之后,與通過接入信道生成器的控制流共同經過幀調節器進行組幀。最后,幀調節器的輸出通過OFDM生成器將幀數據轉化為物理層的上行鏈路輸出。通常來說,上行鏈路發射機的輸出也是在一個RF回傳信道上傳輸的單個信號。

圖6 上行子系統結構框圖

在上行鏈路中,用戶的需求以及信道的狀況能夠通過回傳信道傳回服務中心。服務中心收到用戶的需求后,即能夠調整發送的內容,滿足用戶的需求,提升服務質量;服務中心收到信道狀況的信息后,動態地對發送功率、調制方式等參數進行調整,從而提升傳輸質量。

2.2 層分復用(Layered Division Multiplexing,LDM)技術

當信噪比較低時,單層系統無法實現高速率的數據傳輸。在ATSC3.0的物理層中,為了實現所需的數據傳輸速率,使用了層分復用技術[2]。LDM的基本思想是進行多層數據的同時傳輸,其頻譜的層分復用結構如圖7所示。

圖7 LDM頻譜層分復用結構

在LDM中,數據流A稱為上層信號,主要用于魯棒性要求較高的移動接收;數據流B稱為下層信號,其功率比上層信號低5 dB,用于傳輸數據率要求較高的UHDTV、HDTV等業務;擴展層可根據業務需求進行添加,與上層和下層信號具有兼容性。通過這樣的分層設計,達到了在同一信道帶寬的前提下傳輸更多數據的目的。

對于物理層中的LDM,其結構框圖如圖8所示。主要由輸入格式化、BICM、LDM插入模塊、組幀和交織、波形生成等部分組成。從圖8中可知,上層和下層數據均從輸入格式化模塊輸入,并且被格式化。接著,數據在BICM模塊進行糾錯編碼和星座映射。在這之后,根據系統設定進行上層和下層數據的混合,并且進行能量歸一化處理。接著,對上下層數據混合產生的一路數據進行組幀和交織,其中包括了時域和頻域的交織,最后,在波形生成模塊產生輸出波形。

圖8 物理層LDM結構框圖

與TDM/FDM系統相比,LDM系統與兩者具有相同的大部分模塊,從而整體上,ATSC3.0物理層使用LDM并不會增加很大的系統復雜度。同時,通過LDM插入模塊,能夠支持具有不同功率、不同編碼方式和不同調制方式的多個物理層數據流,從而可以極大地提高頻譜的利用率和使用靈活性。正是由于LDM具有這樣的特點,故被選為了ATSC3.0物理層的基本技術。

2.3 Bootstrap

在ATSC3.0系統中,Bootstrap被用來實現時頻同步、系統檢測和信令傳輸等功能。與DVB-T2的P1相比,Bootstrap在信令傳輸上具有更強的靈活性。由于P1的信令信息由正交互補序列集合中的元素決定,因此具有較弱的靈活性,而Bootstrap信號由多個PHY Format Control Channel(PFCCH)符號(或稱Bootstrap符號)組成,每個Bootstrap符號攜帶一定比特的信令信息,可以通過串聯多個Bootstrap符號來提高信令傳輸能力。同時,Bootstrap采用Zadoff-Chu序列與PN序列相結合的方式,使得能夠通過改變Zadoff-Chu(ZC)序列的根和偽隨機(PN)序列的生成多項式達到版本控制的功能,ZC序列的根用來表征主版本號,PN序列的寄存器初始狀態和生成多項式用來表征相應主版本下的子版本號。在典型的應用信道下經過仿真測試,得到Bootstrap可以在惡劣的信道環境下實現系統檢測和信令傳輸功能。

對于Bootstrp來說,主要由3個步驟生成:首先生成頻域序列,然后進行信令信息加載,最后進行時域信號的生成。

Traffic Organization of Large Vessels Entering Yangshan Port Phase IV

每個Bootstrap符號首先在頻域上由ZC序列和PN序列相結合的方式產生,FFT窗的大小為2 048。ZC序列的長度為1 499,表達式如

(1)

其中:q表示ZC序列的根,用來表征主版本號。PN序列由長度為16的線性反饋移位寄存器產生,由寄存器初始狀態和生成多項式系數組成的序列種子(seed)表征子版本號。

將生成的PN序列轉換為雙極性后與ZC序列相乘,得到頻域上的初始Bootstrap符號。由于每個Bootstrap信號由不定個Bootstrap符號組成,因此為了表征Bootstrap信號的結束,將最后一個Bootstrap符號的相位旋轉180度。當與本地序列相關得到一個負峰值時,則表示當前符號為最后一個Bootstrap符號。

Bootstrap的信令信息由循環移位量表征。當版本一定時,第一個Bootstrap符號為固定值(初始Bootstrap符號),用來實現時頻同步,對應循環移位量為0。第N個Bootstrap符號由第N-1個Bootstrap符號相對循環移位M產生,因此每個Bootstrap符號至多能夠攜帶11(lb2 048=11)bit信息。因此增加Bootstrap符號數目能夠增加信令信息的傳輸比特,從而增加信令傳輸容量。

每個Bootstrap符號的時域結構由A、B、C這3部分組成,其中A部分為主體結構,是加載信令信息后信號的時域表示,B、C部分則是通過A尾部經過固定頻移后得到。第一個Bootstrap符號為C-A-B結構,其余符號為B-C-A結構。將多個Bootstrap時域符號串聯后得到一個完整的Bootstrap信號。

2.4 BICM

ATSC3.0的編碼調制部分采用了與DVB-T2與DVB-NGH類似的比特交織編碼調制方式(Bit-interleaved Coded Modulation),主要包含信道編碼、比特交織與星座映射3部分。

為了能夠支持高可靠性的業務需求,ATSC3.0提供了一組碼長為64 800的LDPC碼。同時、為了支持低功耗、低復雜度接收設備的實現,ATSC3.0還提供了一組碼長為16 200的LDPC碼。

為了能夠支持深度覆蓋的業務需求,ATSC3.0所采用的LDPC編碼的碼率最低可能達到2/15,而最低階的星座映射為QPSK。同時,為了能夠支持大吞吐量、高傳輸效率的業務需求,ATSC3.0所采用的LDPC編碼的碼率最高可能達到13/15,而最高階的星座映射可能為1 024QAM甚至更高。

為了在現有數字電視地面傳輸標準的基礎上進一步提高傳輸效率,ATSC3.0采用了非規則星座映射。16QAM、64QAM與256QAM采用了二維非規則星座映射,而 1 024QAM 以及更高階采用一維非規則星座映射以平衡性能與實現復雜度。以256QAM為例,非規則星座映射相較于規則星座映射在AWGN信道下能夠提供高至 1 dB 以上的增益。

為了增強系統的可靠性,ATSC3.0還可能將LDPC碼與BCH或CRC碼配合使用,從而進一步降低編碼調制部分的誤碼平層。

2.5 ALP

對于ATSC3.0的物理層來說是一種交互式的系統結構,如圖9所示,其中主要包括3個部分:下行廣播,上行系統和服務中心。所有的交互數據都被封裝為IP數據,因此這種結構適用于有線系統以及無線系統。如果使用的是有線網絡,IP數據直接傳送到服務中心。否則,將IP數據封裝成幀,并通過無線媒體傳輸。而在無線網絡中,需要加入控制信息,比如用來測量時間提前的時間戳等,來維持整個無線系統的運行。

圖9 交互系統結構

在確定IP中心(IP centric)的技術路線之后,基帶幀封裝技術也應適應IP流。相比TS傳輸流,IP流的最大特征是數據包不定長,以及碼流速率不恒定。同時,為了實現包括服務層信令(Service Layer Signaling,SLS)在內的其他類型數據的復用傳輸,ATSC3.0標準中重新設計了新的基帶幀結構,輸入數據處理模塊,以及鏈路層協議。

在ATSC3.0中,輸入數據處理模塊對輸入的數據進行封裝以生成特定長度的基帶幀,幀長取決于隨后的編碼調制(BICM)參數。每個生成的基帶幀包括了包頭和負載兩部分,包頭用于承載數據包在基帶幀之間的分割信息,同時還可用于承載額外的控制字段;負載即為需要發送給用戶的業務數據包,該數據包格式為由ATSC組織最新制定的ATSC鏈路層協議(ATSC Link-layer Protocol)。ALP協議與物理層的接口如圖10所示。

圖10 ALP協議與物理層接口

ALP協議可以將IP、TS及傳輸層信令等內容封裝于同一個ALP數據流中,由此可以使得物理層輸入數據處理模塊在傳輸不同格式的數據內容時使用相同的接口和方法,以簡化物理層設計難度、使協議棧各層之間的分界更明確。

為了降低待傳輸數據包中的冗余信息、提高傳輸效率,ALP協議提供了多種數據壓縮功能。對于IP數據包的壓縮使用了由IETF定義的強健包頭壓縮(RoHC)中的單向模式RoHC-U[3]。對于TS協議,ALP協議提供了較為復雜的數據壓縮方式:ALP協議可以將多個TS數據包封裝在一個ALP數據包中并去除內容為0x47的同步字節;為了獲得更高的壓縮效率,若一個ALP數據包內所有TS數據包的包頭相同且計數器連續變化時,還可以去第二個及其后TS數據包的包頭;ALP還具有與DVB-T2類似的空包刪除功能,能夠去除不包含實際內容的TS空包,并插入一個刪除標志。上述各類數據壓縮方法,在提高傳輸效率的同時,均能夠保證收端可以準確無誤地恢復出與待傳輸數據包完全一致的數據流。

除了目前已經定義的IPv4、IP包頭壓縮、TS、鏈路層信息等各類數據包外,ALP提供了足夠的數據類型擴展能力,預留了一個16 bit的數據類型字段。

ALP數據包本身也具有充分的靈活度和可擴展性。ALP數據包包頭可從2 byte擴展為3 byte,并還可容納額外數據,以適應不同的數據包長度和配置。當三層數據包(例如IP數據包)被分割為多塊并分別承載于不同的ALP數據包時,ALP包頭中可以攜帶1個5 bit的計數字段標志分塊順序,以協助收端正確地重建原始數據。

通過對ALP協議的介紹和分析可以看到,ALP協議相比GSE、TLV等二層封裝協議具有相當程度的改善,增強了對IP數據包的處理能力,提升了封裝效率,擴展了傳輸功能[4]。

3 ATSC3.0協議層關鍵技術

圖11顯示了管理和協議層S33組的內部構成劃分情況。共分為S33-1,S33-2,S33-3和TG3-4四個部分。其中,S33-1組主要負責業務傳送和同步,具體包括傳送、同步、信令、錯誤恢復和緊急狀況警報;S33-2組主要負責業務聲明和個性化,具體包括通知、個性化、目錄和用量報告;S33-3組主要負責交互服務和多屏協作,具體包括多屏幕、交互、重新分配支持和APP信令。TG3-4主要是提供數據保護。

圖11 管理和協議層S33組內部功能劃分

協議層是上層與物理層之間的橋梁。協議層根據上層的需求和物理層的特點將數據包映射到物理層。協議層對于上層來說,主要負責數據傳輸和無線資源的配置。同時,協議層將會從物理層請求數據、業務需求以及信道測試狀況的結果。

對于ATSC3.0的協議層來說,相比于1.0和2.0標準,著重加強了用戶的個性化設置以及多屏幕,這是與ATSC3.0優先面向平板PC和智能手機新用戶群體的需求相對應的。

ATSC3.0系統的協議棧如圖12所示。ATSC3.0的協議層采用全IP協議,由于雙向信道的支持,不僅能支持廣播服務,也能夠支持交互式服務,其中廣播服務主要基于UDP/IP,交互式服務主要基于TCP/IP。在廣播服務傳送方面使用了兩種方法,分別是基于MPEG媒體傳輸協議(MPEG Media Transport Protocol, MMTP)和單向實時對象傳輸協議(Real-time Object delivery over Unidirectional Transport,ROUTE)。MMTP用來傳輸媒體處理單元(Media Processing Unit,MPU)和MMT特定信令,其中MPU為MPEG媒體傳輸(MMT,ISO/IEC 23008-1)標準中基于ISO基本媒體文件格式(ISO BMFF)的基本封裝單元,MMT特定信令包括用于消費和呈現兩種信令。ROUTE用來傳輸DASH段(Segment)、ROUTE特定信令以及一些非時序內容,其中DASH段為基于HTTP的動態自適應流(DASH,23009-1)標準中的基于ISO基本媒體封裝格式,非時序內容可以包括非時序媒體內容、EPG數據和其他文件。當然,非時序內容也可以通過UDP直接進行傳輸。ATSC3.0廣播系統的信令可以通過MMTP和(或)ROUTE進行分發,而bootstrap信令信息以服務列表(SLT)的形式提供。

圖12 ATSC3.0系統協議棧

為支持異構服務的提供,其中一個或多個節目元素通過寬帶路徑傳輸,在寬帶端ATSC3.0系統采用ISO/IEC 23009-1 MPEG DASH通過HTTP/TCP/IP的協議層級,同時基于ISO BMFF的媒體文件被用來作為廣播、寬帶提供傳輸、封裝和同步的格式。

3.1 MMT協議

3.1.1 MMT信令信息

當使用MMT協議會話來攜帶一個ATSC3.0的流服務時,MMTP包采用ISO/IEC 23008-1[1]中的信令信息模式來傳輸MMT信令信息。擁有MMT_package_id的MPT(MMT Package Table)信息應該在服務列表(Service List Table,SLT)中指示的MMT協議會話中傳輸。每個MMTP會話需攜帶特定的MMT信令信息及其傳輸的每個Asset。

每個MMT協議會話可能傳輸的MMT協議信令包含以下幾個方面:

1)媒體呈現信息(Media Presentation Information,MPI)信令:該信令攜帶一個MPI表,其中包含了呈現信息的全部或部分文件。與MPI表相關聯的MPT也可以通過該信令傳輸(參見ISO/IEC 23008-1的9.3.3節)。

2)假設接收機緩沖模型信令:該信令攜帶了接收機用來管理其緩沖區的信息(參見ISO/IEC 23008-1的9.4.2節[1])。

3)接收機緩沖模型移除信令:該信令攜帶了接收機用來管理其MMT解封裝緩沖區的信息(參見ISO/IEC 23008-1的9.4.9節)。

除了MPT信息,下述MMT信令信息應由物理層管道(Physical Layer Pipe,PLP)信令傳輸。

4)時鐘相關信息(Clock Relation Information,CRI)信令:該信令攜帶一個CRI表,其中包含了時鐘相關信息,用于NTP時戳與MPEG-2 STC之間的映射(參見ISO/IEC 23008-1的9.3.5節)。

3.1.2 基于MMT的廣播流傳輸

每個內容組件都可以看做是一個MMT Asset。每個MMT Asset都是有相同Asset ID的一個或多個媒體呈現單元(Media Processing Unit,MPU)的集合,并且MPU在呈現時間上沒有重疊。一個MMT package是一個或多個Asset的集合,而一個ATSC3.0服務則是由一個或多個MMT package組成,并且MMT package在呈現時間上也是不重疊的。

單一的MMT協議會話上可以傳輸多種Asset,而每個Asset在該MMT協議會話范圍內都有一個獨一無二的Packet_id,這使得能夠濾除攜帶特定Asset的MMTP(MMTPacket)數據包。需要注意的是,MMT package與MMT協議會話之間的映射信息是由MMT信令信息傳遞給接收端的。

圖13和圖14展示了一個MMT package與一個MMT協議會話之間映射的示例。圖中,MMT package有3個Asset,分別為:Asset A,Asset B,Asset C。盡管所有用來消費和發送MMT package的MMT信令信息都需要傳送給接收端,但出于簡化,圖中只顯示了一個單一的MPT信息。圖13中,MMT package的所有MMT Asset及其相關的MPT信息都被復用到一個單一的MMT協議會話中。而圖14中,一個MMT package是通過兩個MMT協議會話傳送的。

圖13 通過單個MMTP會話傳送的一個Package

圖14 通過兩個MMTP會話傳送的一個Package

3.1.3 MPU的封裝

MMT協議所傳送的文件是增加了一個“mmpu”Box的ISO BMFF(ISO Base Media File Format)格式的MPU。MPU是由元數據和媒體數據組成,因此傳輸時將其分成兩種類型的MMTP包,即元數據包和媒體數據包。

將MPU分成不同類型MMTP包傳送的媒體感知的分組形式允許數據包的交叉存取,以便接收端在遇到傳輸網絡存在帶寬限制時,減少初始化服務的延遲。同時,媒體感知的分組形式也能使接收端更高效地處理傳輸錯誤。

攜帶MPU元數據的MMTP包包頭的FT字段應設置為0或1。需要注意的是,包含媒體數據的“mdat”Box的頭部也應當作為MPU元數據處理。

攜帶MPU媒體數據的MMTP包包頭的FT字段應設置為2。該類型MMTP包應當明確指示出媒體樣本或子樣本的邊界,同時必須攜帶用于恢復媒體數據與元數據之間關聯的最小信息,例如電影片段序列號和樣本序號。

圖15展示了單個MPU的媒體感知的分組示例。其中,視頻數據的每個GOP都映射為單一的電影片段,當視頻數據被封裝到MPU中時,一個MPU含有多個電影片段。而當MPU被分段傳送時,“ftyp”Box、“mmpu”Box及“moov”Box中的數據由FT取值為0的MMTP包攜帶;“moof”Box及其后面的“mdat”Box的頭部數據由FT取值為1的MMTP包攜帶;“mdat”Box中的一個NAL單元由FT取值為2的MMTP包攜帶(一個NAL單元可以分成多個MMTP包,多個NAL單元也可以聚合成一個MMTP包)。

圖15 單個MPU的媒體感知的分組示例

3.2 ROUTE/DASH協議

3.2.1 ROUTE/DASH服務層信令

服務層信令(SLS)提供了詳細的技術信息給ATSC3.0接收端,能夠發現和接入ATSC3.0用戶服務和他們的內容組件。它包含了一套XML-編碼的元數據片段,這些元數據片段被攜帶于一個專用的LCT會話里。該LCT會話可以通過包含在SLT中的bootstrap信息獲取。SLS被定義在每個服務層級,描述了服務的特征和接入信息,如它的內容組件的列表,如何獲取他們,以及接收端將服務呈現出來所需的能力。在ROUTE/DASH系統里,為了線性服務交付,SLS包括下面元數據段:用戶服務綁定描述(USBD)、服務層級傳輸會話實例描述(S-TSID)和DASH媒體呈現描述(MPD)。SLS段應該以TSI為0的專用LCT傳輸會話被傳輸。應用于線性服務的SLS段的數據模型,用UML表示如圖16所示。

圖16 應用于線性服務的SLS段數據模型

ROUTE/DASH服務層信令包括用戶服務綁定描述(USBD)和基于服務的傳輸會話實例描述(S-TSID)元數據段。這些服務信令段可以應用于線性服務,也可以應用于基于應用的服務。USBD段包含服務標識、設備能力信息、接入服務和構成媒體組件所需的其他SLS段的參考,以及使接收端能夠決定服務組件傳輸模式(廣播/寬帶)的元數據。S-TSID段,通過USBD引用,提供一個或多個ROUTE/LCT會話的傳輸會話描述和在這些LCT會話中攜帶的交付對象的描述,其中傳輸會話描述中一個ATSC3.0服務的媒體內容組件被傳輸。

3.2.2 基于ROUTE/DASH的流傳輸

ISO/IEC 23009-1,MPEG DASH規定了格式和方法使標準HTTP服務器能夠提供流服務給DASH客戶端。同時MPEG DASH通過一個媒體呈現描述(MPD)文件指定了一批媒體段和輔助元數據(通過HTTP URL引用)的描述。

ROUTE協議用來廣播傳輸DASH格式的流內容給大量接收端用戶,如線性電視服務。它能夠通過LCT會話中一個或多個源數據流傳輸任意數量的不同類型的媒體對象。此外恢復數據流可以用于某些場景,如對于移動設備,在某些地理區域等。

ROUTE協議的范圍是交付對象和使用LCT包的關聯元數據的可靠傳輸。圖17展示了ROUTE會話的基本概念。一個ROUTE會話被建立用于傳遞LCT包。這些包可能攜帶源對象或者FEC恢復數據。從上到下,一個源協議包含一個或多個LCT會話,每個都攜帶關聯對象和相應元數據。這些元數據作為實體模式的一個復合對象或LCT包頭的擴展頭,可能在信令元數據中被靜態傳送,也可能動態傳送。數據包使用特定FEC機制攜帶于ALC中,允許對象以任意字節邊界靈活分片。此外,傳輸對象可能單獨或者捆綁使用FEC進行保護。無論哪種情況,綁定的對象被編碼,只有恢復包被傳送。對比于源數據包,這樣允許傳輸對象集的恢復。注意一個或多個恢復數據流可能被生成,每個都有不同特征,例如支持不同潛在需求、不同保護需求等。

圖17 ROUTE會話基本概念

這種架構支持多種源數據的保護和傳輸機制。同時支持所有現有非時序數據傳輸的用例,因為它可以以向后兼容的模式部署。

3.3 數字水印

ATSC3.0在協議層中考慮了增加數字水印來實現版權保護和內容協同兩個功能,數字水印的原理圖如圖18所示。

圖18 數字水印原理

ATSC3.0的原始廣播內容通過水印的嵌入技術,增加一些數據載荷,通過內容傳送系統(包括信源的壓縮和信道的傳輸)發到接收機端,接收機通過數字水印檢測技術來將原始廣播內容提取并呈現出來,同時,接收機可以利用數字水印中內嵌的信息進行版權保護和內容協同。ATSC3.0的數字水印對于內容傳送系統來說是一個透明的內容,內容傳送系統會完整不變地將內嵌水印的內容傳送給接收機。

ATSC3.0已經規定了在原始廣播內容的音頻和視頻上分別增加數字水印。在視頻水印上采用的是Sony的技術方案,即在每幀的第一行亮度上調制一個30 byte或者60 byte的信息。在音頻水印上采用的Verance的方案,即在聲音中內嵌一個單音用于水印信息的傳輸。

通過數字水印的內嵌,可以給接收機提供帶有時間戳的內容的識別號,信道識別號和一個內容協同網址等,接收機通過這些信息可以給用戶提供與內容相關的信息交互、動態廣告、業務使用統計等應用。例如:接收機通過一個視頻節目的數字水印中的內容協同網址,連接相關內容所在的服務器,獲取該視頻節目的不同語言字幕,提供給用戶選擇。除了內容協同的功能,數字水印還給ATSC3.0提供了版權保護功能,廣播運營商可以很容易地通過數字水印找到其他非法的內容提供者。例如:廣播運營商提供給某用戶的節目,而該用戶將其通過分發渠道解碼后再次分發給其他用戶用于牟利,廣播運營商只要錄制了其他用戶接收的非法分發節目就能通過數字水印找到該用戶。

4 ATSC3.0應用層關鍵技術

如圖4中ATSC3.0系統的分層結構所示,應用層主要負責播放器、UI和編解碼器等的設計。在本文中,重點對Audio Codec的設計進行介紹。

音頻是ATSC3.0在應用層中比較重要的一個技術改進,音頻標準目前還集中在兩家技術方案中選擇,一家是Dolby提出的以AC-4為核心的下一代廣播電視音頻方案,強調端到端的解決方案,該方案還是以傳統的基于音頻通道的編碼(Channel-based)為核心技術方案,增加了一個音頻元數據(Metadata),支持多個音頻通道之間和音頻效果的靈活呈現。而另外一家方案是以Fraunhofer、technicolor和Qualcomm為核心的MPEG-H聯盟方案,該方案除了支持傳統的基于音頻通道的編碼方案,還進一步支持了基于目標的音頻編碼(Object-based)方案和基于場景的音頻編碼(Scene-based)方案,該方案也增加了一個音頻元數據,方便音頻的靈活呈現和個性化選擇。

目前,這兩個方案各有特點,Dolby的方案強調其端到端的解決方案和成熟度,以及和AC-3的兼容性,而MPEG-H的方案強調技術的先進性和多樣性。2015年10月—11月將在兩個方案中選擇一個成為ATSC3.0標準支持的音頻解決方案。

5 中國提案的發展歷程

2013年3月,ATSC向全世界發布征集下一代數字電視系統物理層方案的公告,要求新的系統采用國際化的核心技術。這對中國數字電視標準研究人員來說,是沖擊國際標準的絕好機遇。

2013年5月,數字電視國家工程研究中心、上海交通大學、中科院上海高研院組成聯合工作組,向ATSC組織提交物理層提案,與來自歐洲數字電視標準組織、日本廣播公司、韓國電子通訊研究院、加拿大通訊研究中心、美國辛克萊爾廣播集團等全球數字電視標準組織,以及高通、索尼、三星、LG、愛立信、Harris等國際知名企業的提案進行競爭。

2013年10月16日,ATSC在華盛頓審議標準提案,“中國提案”不但因為擁有支持未來8K、4K超高清晰度電視的鏈路傳輸能力,同時支持建設大容量的覆蓋網絡和高速移動接收,開創性地擴展了數字電視網絡的上行功能等特點,受到全球數字電視技術研究同行的廣泛關注。

從2013年底至2015年3月,聯合工作組按照ATSC3.0專家組的要求,積極參與相關標準提案的各項評估工作。在一年半的提案評估階段里,ATSC3.0的專家組對中國技術提案進行了多次研討和交叉評估,通過多次的方案修訂、技術研討、結果論證和性能測試,中國提案的5個技術模塊在眾多技術提案中脫穎而出,被ATSC3.0標準采納,這是中國數字電視標準技術首次直接導入國際標準體系。這5個技術模塊分別是信令碼、星座映射、比特交織、Bootstrap和回傳信道。圖19顯示了中國提案從提出到被ATSC3.0采納的歷程。

圖19 中國提案發展歷程

6 標準展望

目前,ATSC3.0標準中的大部分技術方案已經確定了。通過近兩年時間近百位國際頂尖專家技術評估和交叉驗證,從物理層、管理協議層和應用層的大部分技術提案中選擇了最符合用戶需求、最具有技術含量的標準方案。

2015年5月,該標準方案在美國華盛頓正式對外進行技術方案的介紹,各個層的專家組主席分別就各層技術的特點向美國廣播運營商、日韓消費電子商和全球主流研究機構介紹ATSC3.0標準,得到大會各方的高度評價。

2015年10月,將在上海進行ATSC3.0樣機的聯調聯通測試(Plug Fest),圍繞該標準的主要歐美設備廠家和日韓消費電子廠家紛紛報名參加該次活動,希望能通過這次聯調聯通測試,加快ATSC3.0標準相關產品設備的市場進入。

根據ATSC管理委員會的計劃,ATSC3.0標準將在2016年完成所有標準文本工作并正式對外發布。與此同時,ATSC3.0標準的商業試播也會在2016年開展,FCC已經同意了ATSC3.0標準試播的頻率申請。預計2016年和2017年是ATSC3.0標準商業化推廣的重要階段,也是標準設備廠家和消費電子廠家積極為市場相關產品做準備的重要階段。可以預期,2018年將是ATSC3.0標準全面進入商用的時間,屆時廣播運營商、設備廠家和消費電子廠家會迎來ATSC3.0標準商業化的高峰時期。

除了在美國的ATSC3.0商業推動,ATSC3.0也積極在全球進行標準推廣,希望成為和DVB-T2抗衡的一個數字電視的國際標準。北美的加拿大基本確定會采用ATSC3.0標準,亞洲的韓國、日本也很可能會選擇采用ATSC3.0標準,南美的巴西、阿根廷都在觀望和考慮中。

7 總結

在ATSC3.0系統中,通過合理設計上行鏈路和下行鏈路,達到了支持未來8K、4K超高清晰度電視的鏈路傳輸能力,同時,通過交互系統結構的設計,擴展了數字電視網絡的上行功能。對ATSC3.0標準來說,雖然不會進行后向兼容,但將會提供更好的性能和新的業務,是新一代的數字電視技術標準。同時,在一年半的提案評估期間,數字電視國家工程研究中心、上海交通大學和中科院上海高等研究院組成的技術工作組,通過大量的技術研討、算法仿真和評估論證,向ATSC3.0專家組提交并報告了30多份研究工作匯報,成功將具有多個自主知識產權的5個重要技術模塊導入了ATSC3.0的標準,為我國信息、家電等行業在未來的標準競爭、產業化應用和專利布局奠定了重要技術基礎。

[1] ARLAND D. ATSC receives 10 initial physical layer proposals for next-generation TV broadcasting technologies[EB/OL].[2015-06-28].http://atsc.org/news-release/atsc-receives-10-initial-physical-layer-proposals-for-next-generation-tv-broadcasting-technologies/.

[2] WU Y,RONG B,SALEHIAN K,et al. Cloud transmission: a new spectrum-reuse friendly digital terrestrial broadcasting transmission system[J]. IEEE Trans. Broadcasting,2012,58(3):329-337.

[3] BORMANN C,BURMEISTER C,DEGERMARK M. Robust header compression (ROHC):framework and four profiles: RTP, UDP, ESP, and uncompressed[EB/OL].[2015-06-28].https://tools.ietf.org/html/rfc3095.

[4] ITU-R BT.6/200,Multiplexing scheme for variable-length packets in digital multimedia broadcasting systems[S]. 2010.

責任編輯:許 盈

ATSC3.0 Key Technology Introduction

HE Dazhi1,ZHAO Kang1,XU Yiling1,SHI Yijun2,XU Hongliang2,ZHU Linlin2,GUAN Yunfeng1

(1.ShanghaiJiaoTongUniversity,Shanghai200240,China; 2.NationalEngineeringResearchCenterofDigitalTelevision,Shanghai200125,China)

In year 2013, ATSC declared that the physical layer scheme of the next generation of digital TV system is to collect around the world. After two years, by ATSC3.0 specialist group’s technical assessment and cross validation, five technology modules in Chinese proposal come to the fore and are adopted by ATSC3.0 standard in March 2015. This is the first time that Chinese digital television standard technology directly imported to the international standard system. In this paper, the ATSC3.0 standards and the situation of Chinese proposal are introduced. Firstly, the basic situation of ATSC3.0 is introduced, and then focuses on the key technology of the physical layer, protocol layer and application layer in ATSC3.0 system. Among them, Bootstrap, BICM, LDM and ALP technology in the physical layer, rout-dash, MMT and digital watermarking technology in the protocol layer, and audio codec in the application layer are mainly focused on. Finally, the situation of Chinese proposal is described briefly.

ATSC; key technology; physical layer; application layer;protocol layer;Chinese proposal

國家自然科學基金項目(61420106008);“111”引智計劃項目(B07022);國家“863”計劃項目(2013AA013503);上海市數字媒體處理與傳輸重點實驗室,上海交通大學科技創新基金項目(Grant No.AF0300021);上海市科技創新行動計劃項目(15DZ1100100);國家發改委創新能力建設項目(發改辦高技[2011]2512號)

TN929.5

A

10.16280/j.videoe.2015.16.026

2015-07-29

【本文獻信息】何大治,趙康,徐異凌,等.ATSC3.0關鍵技術介紹[J].電視技術,2015,39(16).