“匪徒”趙剛

洪鵠 劉璐

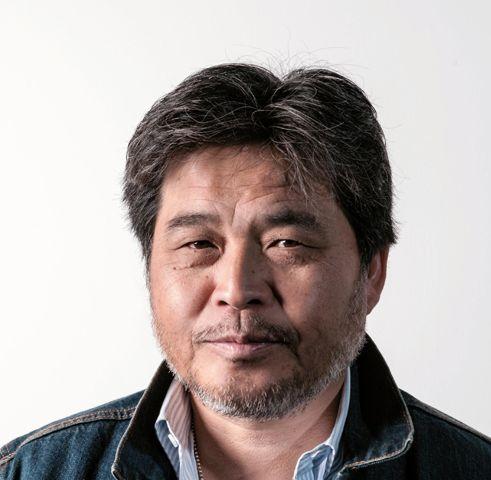

趙剛畫家。1961年出生于北京,是1979年“星星美展”最年輕的成員之一。上世紀80年代,輾轉荷蘭、美國接受藝術教育,并在紐約定居十多年后,直到2007年才重新回到北京。曾從業于華爾街后又重新繪畫。作品曾參與紐約表演藝術雙年展、廣州三年展、橫濱三年展,近期作品“趙剛:通往奴役之路”在在北京展出。

趙剛開一輛耀眼的米黃色保時捷卡雷拉,一年前,這輛車曾經突兀而長時間地出現在從陜西到湖南,以及長江三角洲內部縱橫的鄉村公路上。53歲的趙剛當時正在畫一組油畫,其中包括一幅含有吳宓、馬寅初、胡思杜、葉企孫等人在內的“民國知識分子群像”,其他一些風景畫則取材于這些人的故鄉場景。趙剛說這場創作起念于他在朋友圈看到人們紛紛分享的一篇文章:數10位民國精英的人生坎坷以及最后的凋敝命運。

很難說哪個聽起來更奇怪一點—是駕駛豪車在八十年來景致未變的中國農村收集素材,還是微信文摘已成為當代藝術最新的創作動機?無論如何,這大大小小幾十幅作品最后被畫家含混地命名為“趙剛:通往奴役之路”,現在正在北京最好的藝術空間之一尤倫斯里展出著。

展覽的名字顯而易見地取自哈耶克反對中央集權的著名論述。那幅“民國知識分子群像”最終被趙剛處理成了一幅6米x4米的巨大畫幅,褐黃色的、被模糊掉了的大師面孔僵矗在凝固的藍天下,取名為《雜種布魯斯》—布魯斯是趙剛喜歡的音樂形式。而在表現知識分子們成長氛圍的小幅布面油畫《教室》、《精英之家》等中,帶著說教意味的紅與黑成了核心色調。

趙剛的自畫像也出沒在這場展覽里,它們時而變成和民國大師混為一談的臉色,時而以某種弗蘭西斯·培根信徒的方式出現。

“這些作品打破了肖像和風景畫的持久對立。”田霏宇,尤倫斯館長,也是趙剛這次展覽的策展人說,他是一個講一口流利中文的意裔美國人。這一系列精心組合的畫作,在田看來,以一種昔日主人絕不會贊成的個人視角有力度地呈現著他們頑固的家園和土地。趙剛堅決地把這些知識分子視為愚蠢的英雄主義,《雜種布魯斯》更早的時候被命名為《混蛋布魯斯》,最終因過于挑釁而作罷。

然而,“趙剛的故事正是本次展覽里出現的知識分子和藝術家的當代版本。”田霏宇確信。那些五四之后、最早于海外求學的出色頭腦們,聽從了祖國的召喚、返鄉建設國家,最后無不尷尬度日。是通過畫他們,“在他們的幫助下,趙剛才得以走出不太可能自己應對的困境。”

熟悉以及不那么喜歡趙剛的人會稱他為剛斯塔·趙(Gangsta Zhao):一個匪徒,一個冒犯者。2007年,田霏宇為剛剛從紐約回國的趙剛的畫冊寫了一篇文章,“這件事讓很多同行里的熟人不舒服”。在北京,寫評論就是去贊賞,一個人的社會關系時時被監視和衡量著,而趙剛顯然不是一個被到處喜歡的人。

田霏宇是在一次對洪晃的采訪中認識趙剛的。他當時正在為《華爾街時報》寫一篇故事,約了洪晃聊天,而趙剛做的事情,也是他常常做的事情是:走進來打斷了采訪,和他這位80年代美國華瑟學院的學姐交換了幾個嘲諷人的小笑話,表達了他對紐約憤世嫉俗的不滿,也談到了一些“真正的好時光”—他和洪晃在美國做學生的日子,一段與當時那個他們不愿為伍的中國脫離的日子。“他們與我觀察到的大部分同代的中國人很不一樣,他們兩個有一種活力—有點像兩個彼此熟知,很多年后在校友會上碰到后開懷暢飲的美國人那樣。”

1970年代末,北京。17歲的趙剛在偶然中成為“星星美展”最年輕的成員。這是中國最早有意識的當代藝術團體,被認為開辟了中國整個當代藝術的道路。趙剛的父親是一名滿洲遺少,“文革”期間被捕,家庭財產沒收,這令8歲的趙剛成了一名“早熟的憤青”。強勢的母親則致力于在美術方面嚴格培養他,以期兒子將來能有資格為無產階級制作宣傳海報。

但年輕人總有自己的接頭暗號,“文革”結束后,趙剛在公園畫風景時逐漸認識了黃銳、馬德升、鐘阿城等人,并參與到北島、芒克等人對《今天》文學雜志最初的創辦。他們一起度過了很多后來被北島寫進詩里深切懷念的日子,讀薩特和福柯的新譯,和前衛藝術家們通宵派對,騎自行車去某人的公寓看一幅畫……但在趙剛看來,這種所謂的良宵不值一提,“就是學資產階級生活方式”,資產階級在他這里等于陳詞濫調的一切。

1979年秋天,第一次“星星美展”展出兩天后被官方以“影響社會秩序”為名取締,在藝術家的抗議下,兩個月后,畫展在北海公園得以合法展出。趙剛以他一套模仿抽象主義的作品參展,成為打破多年來的藝術約束的23個藝術家之一。突破禁忌的表達起了轟動,成千上萬的人來參觀了星星美展。而趙剛此時面臨的選擇,是隨著“星星”的思潮前衛下去成為堅定的非官方藝術家,還是追求技藝的系統訓練、報考美院。

他的選擇是后者,但命運很快把他推了回去。在中央美院就讀時,趙剛協助老師在北京機場完成一幅壁畫,因畫了一名裸體的傣族女孩而受到注意,既而因被查出“與星星畫會的地下活動有關”被開除,甚至被短暫拘留。與此同時,官方發起了轟轟烈烈的“清除精神污染”運動,很多知識分子和藝術家感到難以忍受,相繼出國。

時隔30余年談起出國,趙剛并不認為那算得上選擇。“也就是稀里糊涂,隨波逐流。”位于黑橋的這間畫室因為太大而有些涼,他裝了一個無煙壁爐,四月天里木材噼里啪啦燒著。下午三點他建議來點酒,于是開了瓶蘇格蘭單一麥芽。

海外漂泊大概會增加成為酒徒的可能性,25年的海外漂泊則可以讓這種可能性趨近百分之百。1983年,趙剛先是來到荷蘭國家美術學院學畫,很快因為對哲學的興趣漸長而去了牛津大學。一年后他來到北美,成為了華瑟學院—這家著名的文理學院繼洪晃后收的第二個中國學生。他在這里學的是哲學和實驗電影,同時協助他的老師邁克爾·穆雷舉辦了中國藝術家的邀請展。被邀請的多是星星畫會的創辦成員,包括馬德升、楊一乒,他自己的畫作也在展覽之列。《紐約時報》報道了這次展覽,趙剛的抽象風格畫作被認為是其中“最成功的”,“令人想起菲利普·加斯頓的早期作品。”

“我們(在紐約的中國藝術家們)很少討論誰畫得好不好,只討論誰活得好。”趙剛回憶,而他,和陳逸飛差不多—是活得最好的之一。他25歲便有了畫廊代理,價格上升很快,夠他在市中心租大公寓當畫室,“買最好的畫具、顏料,買酒、買跑車,買名牌衣服。”他逐漸牢牢把握了一種風格:鮮艷的顏色組合和不協調的構圖制造出的小小的“解構”,紐約人很喜歡他這樣的畫,于是在某種半推半就下,他成為了“一個良好的商業畫家”。

這一切讓趙剛比大多數人都更早地迎來了一種類似中年危機的體驗(當然這個詞在他這里必然屬于陳詞濫調的范疇)。“我當時算是小有錢,但錢也都被我花光了。酒是你喝了好的就不愿再喝次的,而我那時已經喝成酒鬼了。跑車我不是炫耀,算是我減壓的方式。”他說他炫耀過,代價很大。1991年,他完成了一幅位于香港中環廣場的大型油畫—這是整個大中華地區第一次把抽象作品作為公共藝術展示的建筑物,然而他疲憊不堪,毫無成就感。他周游歐洲,繼續在酒精和派對中度日,不斷低沉。最終他意識到對于藝術他已經無法誠實地找到一個角度,對于任何一個仍然抱著成為真正藝術家而不只是商業畫家的人而言,在這樣的情況下都無法畫下去了。于是在30歲前,他提前終止了和畫廊的合約,面臨的是賠付一大筆錢。

1992年的一天,他去華爾街和當時的太太吃午飯。太太的老板碰巧也在,聽說他畫不下去,沒工作了,順口問他要不要當翻譯。“他們是一家投資銀行,當時其實還沒有中國業務,這個老板算是最早朦朧地感覺到中國有機會的人。”他就去了,沒做幾天翻譯,被拉去參與并購。雖然沒學過一天金融,但在趙剛看來,投行里的事沒有難度可言,他有過上《華爾街時報》的成功案例,在華晨汽車上市時當過執行副總裁,也經歷過個人的幾百萬美金“砸在里面,事情差點塌”的局面。總體而言,“事情該做到哪一步,就往哪一步做好了,不需要發揮創意,嚴格就行。當然我也沒有做到top,那個需要點狼性吧。”

趙剛不認為華爾街是他的一段重要經歷。那個階段認識的人很多對他的印象至今停留在“不錯的銀行家”上,但一種強烈的抽離感讓趙剛甚至覺得,華爾街歲月甚至不應該算入他的人生,“是我一場長期的藝術表演”。離開投行后,他嘗試在藝術圈進進出出,甚至專門跑去念下了一個藝術碩士(他之前念過的學校無一所畢業),并收購了《亞太藝術》—關于亞洲藝術最重要的一本雜志。他當時的合作者、紐約哈姆萊博物館館長回憶這個階段的趙剛:他心情愉悅,愿意與同事們把酒言歡,喜愛下廚且廚藝了得。也會不時露出銀行家習氣,“邀請我們欣賞他從歐洲或香港買回來的精美皮鞋,談談裁剪,說說襯衣袖口應該怎么露出西裝外。”藝術家們聚在餐桌邊,整晚整晚聊天不睡的晝夜又開始了,“不過現在流行的是聊性別問題、民權運動、后殖民狀況。”

在紐約的華人藝術家里,趙剛和刁德謙是親密的朋友。他們共同舉辦過兩個展覽,一個在2003年的紐約,另一個是2005年的香港。刁貢獻了21世紀初的丙烯系列作品,他在馬蒂斯和畢加索前的自畫像。趙剛同時期的畫作則在表現當代中國景象,比如帶有色情意味的廣場。兩人的共同之處是,都曾遇到重大瓶頸以至于放棄繪畫,又在一個不再年輕的歲數重新決定“投身”。不同之處在于,同樣作為活躍在紐約的華裔藝術家,1943年生的刁12歲便來到美國,在身份認同上遠比趙剛輕松。而在趙剛看來,作為一個少數族裔藝術家,找到迎合美國人的方式“太容易了”。而他的問題是,不愿意被看成一個少數族裔藝術家而受到承認,他要求被當成藝術家本身。

2007年,趙剛搬回北京。他先是在宋莊住了幾年,這兩年搬到了黑橋藝術區。“宋莊彌漫著一種失敗者的氛圍……”他說,“在那里很容易悲天憫人,覺得自己懷才不遇。當然,我不是說那里都是loser。”

他和他的朋友劉煒交流過,對方并沒有這樣的體會,“人家現在還住在宋莊。”

無論如何,在趙剛看來,黑橋“更職業一點”,就算是離798也近多了。

對于北京,他曾經像個當地人,現在如同一個外來者。他的英文很地道,在1960年代生人里實為罕有。他對資產階級的陳詞濫調深惡痛絕(大概每十分鐘都會提到一次的程度),他也承認自己過的是完全無可辯駁的資產階級生活。他早已忍受不了油條、粥,需要鮮咖啡和好面包,采訪中抽了一包雪茄,花四萬裝了無煙壁爐,一車木材2000元,“開保時捷下基層收集素材”則被寫到了這次展覽的新聞通稿里。

評論家克里斯蒂安·維衛赫-弗內曾把趙剛描繪為一名現代歷史畫家。而在趙剛的老師邁克爾·穆雷看來,趙剛帶著一種屈尊感一次次說出那個讓人反感的詞“資產階級”時,部分是由于他身上帶有強烈的雅皮士氣質,部分是由于曾被迫灌輸的共產主義思想。但也有人質疑,他這樣挑釁一切,是否就能保證對自己,以及其處境保持一種刀鋒般的敏感,能否以其他任何角度來看待自己的階級立場—他是一個留學歸國的探險家,一個在突發情況下果斷行事的挑釁者,根據幾十年前的標準,他已遠遠超出了自由主義的范疇,而他仍然認為狹隘。正如本次展覽所呈現的,他首先是一個想要思考且想要被視為正在思考的知識分子。

在田霏宇看來,趙剛的有意思之處在于,他整個人散發出了強烈的個人主義神話感,但這種感覺恰恰是趙剛在他的每一幅畫中要嚴格地、小心地否定的。“趙剛的畫面上沒有復雜的觀念,這正是它們之所以有力量。他的隱喻和策略是早醞釀好的。”田說。他的畫并不改變觀者,盡管它們著實使人愉悅。但這能表示“繪畫的成功”嗎?在這樣一個每一部智能手機都具備了照相機功能的時代,架上繪畫的意義到底是什么?

直到幾個星期前,田霏宇在北京某私人美術館一個為期只有十天的展覽中看到了星星美展當年的一部分作品,他找到了其中趙剛的兩幅。在不理想的燈光下,它們甚至沒有被掛在一起,而且都已損失了相當多的顏料。然而這兩幅畫,帶著完全屬于其本身的繪畫想像語言,像稀有品似的。一幅畫是深橙黃色的背景,一個行人過街天橋;另一幅畫是幾何構圖室內,落了雪的室內窗臺,白色格子窗外,一片藍色的天。“通過它們與當時的物質世界簡單直接的聯系,超越所有虛浮的夢想,對現實情形作出了敏銳的反應。”