彎線地震勘探技術在中深部找煤中的應用

李 傳 輝

(山西省地球物理化學勘查院,山西 運城 044000)

彎線地震勘探技術在中深部找煤中的應用

李 傳 輝

(山西省地球物理化學勘查院,山西 運城 044000)

詳細介紹了彎線地震勘探的技術基礎及其重要采集參數的選取原則,以河東煤田中南部彎線地震勘探為例,研究了彎線地震勘探多方法聯合設計技術及在采集中所采用的重要技術措施,并結合原始單炮記錄和時間剖面對應用效果進行分析。

地震勘探,彎線技術,覆蓋次數

0 引言

河東煤田中南部地處黃土高原,汾河下游,為典型的黃土覆蓋區,經長期風化和侵蝕再加上流水等自然應力作用,水土流失嚴重,樹枝狀沖溝十分發育,形成溝壑縱橫、溝深壁陡、支離破碎的復雜地形。溝谷多呈“V”字形和“U”字形,近東西或北東—南西向為主,植被稀少,水土流失嚴重。

黃土覆蓋層厚度的劇烈變化、地形的大幅度起伏、含水性的巨大差異及明顯的各向異性,如果采用傳統的直測線地震勘探方法,很難取得較佳的地震資料。根據彎線地震勘探測線靈活布設的優點,結合該區溝系發育的地形特征,彎線地震勘探技術改善了激發和接收條件,減小了初至折射多次波、面波、隨機干擾和次生干擾等噪聲的影響,提高了該區地震勘探技術的應用效果,因此彎線地震勘探技術在該區是一種行之有效的方法。

1 彎線地震勘探的技術基礎

彎線地震勘探測線炮點和檢波點非共線性的特點,決定了CDP所對應反射點的分布是分散的。由于分布離散的反射點,影響資料疊加效果和勘探精度。因此在布設勘探線時,必須在對勘探區已知的地質和物探資料進行充分分析的基礎上,來分析和估算彎線采集的時間、空間條件和反射點分散度。

1.1 時間條件

理論和實踐證明,只要當動校正后的剩余時差小于1/4反射波視周期時,復合波形的形狀沒有變化,疊加都可以使反射波得到加強。因此,從共反射面元內各道的可疊加性來考慮,離散反射點之間的最大時差應滿足:

Δtmax≤T/4。

其中,Δtmax為動校正后剩余時差;T為有效波的視周期。

1.2 空間條件

共反射面元的選擇應滿足可疊加條件,在水平界面情況下,理論上面元尺寸可取任意大,但實際上,面元取得越大,疊加平均效應影響越大,甚至造成畸變,導致錯誤結果。一般在地層傾角較小的地區,面元可以適當的選大些,在滿足時間條件的前提下,以能分辨小斷塊和短界面反射為宜,線性長度Dx不宜過大,橫向寬度Dy可選大些,以利于增加疊加次數改善剖面質量。

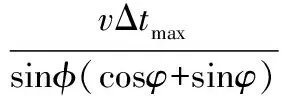

因此一般反射面元的大小為:

其中,Δx為道間距;Δtmax為動校正后剩余時差;v為目的層以上介質的速度;φ為地層傾角;φ為測線與地層傾向間的夾角。

1.3 分散度

在彎曲測線的總體趨勢發生明顯轉折時,一個完整的排列在轉折點的兩邊圍成一個等腰三角形,等腰三角形的高為最大分散范圍。最小炮檢距在轉折點兩邊折線段上圍成的等腰三角形的高為最小分散范圍。兩個分散范圍的差即為炮檢中點的分散度。

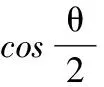

其公式可簡寫為:

其中,L為排列長度;θ為轉折角度;l為分散度;μ為偏移距。

對反射點分散度的計算及其分布規律的分析,有利于輔助確定合適的觀測系統。

因此,在施工中應盡量使用小道距、小排列、小轉折角,以保證彎線的炮檢中點位置分布在較小的范圍內。

2 重要采集參數分析

2.1 有效疊加次數

彎線地震勘探中的疊加次數是由CDP面元內反射點的數目來決定的,它受測線的彎曲程度控制,即疊加次數等于共反射面元內具有有效疊加性的炮檢中心點的個數。而所謂有效疊加性是指CDP面元疊加遵循的空間條件、時間條件。因此,彎線地震勘探中的疊加次數是一個統計數字,疊加次數是不均勻的。

為保證彎線勘探中的疊加次數,在設計時需對CDP面元中的反射點密度進行估算,在測線彎曲度較大地段,疊加次數得不到保證時,應在轉折處適當加密炮點和檢波點,適當縮小道距和排列長度,用減少中心點分散度的辦法來增加疊加次數。

2.2 道距

直測線地震勘探中道距選擇的一般要求滿足:時間剖面上反射波不出現空間假頻、偏移時不產生偏移噪聲、疊前二維濾波要求野外記錄不出現空間假頻和滿足橫向分辨率的要求。即滿足:

Δx≤vint/(2fmaxsinθ)。

其中,Δx為道間距;fmax為最高無混疊頻率;vint為反射層之上的層速度。

彎線地震勘探中道距的選擇,除參照直測線的要求外,還應考慮彎線疊加特點。面元沿測線方向的邊長(Dx),一般取道距的一半,因此,道距的選擇應主要考慮影響疊加的時間條件、空間條件及疊加次數,同時也要考慮地下地質條件的復雜情況和壓制多次反射的效果以及施工效率。

2.3 炮檢距

近炮檢距接收的信息,各種干擾較強,而較大炮檢距所接收的信息干擾較弱,具有較高的信噪比。因此,最大炮檢距的選擇要綜合考慮以下因素:最深目的層的埋深、有效“地震窗”、滿足動校拉伸、滿足速度分析精度的要求、接收排列內反射系數應相對穩定和有利于減小共反射面元內反射點的離散度等。

最小炮檢距主要考慮滿足接收到最淺目的層足夠的反射信息,同時盡可能地避開聲波、面波強干擾區及可能產生折射波及淺層折射波的干涉等影響因素。

3 彎線地震資料采集應用實例

勘探區位于鄂爾多斯聚煤盆地東緣,河東煤田中南部,勘探程度較低,斷裂構造發育情況不詳,僅知東部有紫荊山斷裂。總體為近南北走向,西傾的單斜構造,構造相對簡單。區內主要可采煤層為山西組2號煤和太原組9號煤,其層間距70 m~110 m,2號、9號煤層在勘探區內埋深約為1 000 m~1 500 m,煤系地層基底為奧陶系中統灰巖。

勘探區為典型的黃土高原地貌,淺表層地震地質條件復雜多變,常規的直測線地震勘探無法滿足本次勘探的要求,為此,在本區采用了彎線地震勘探技術。

3.1 多方法聯合彎線設計技術

為了進一步解決彎線地震反射點離散、覆蓋次數不均勻、共反射面元內炮檢距分布不均勻等問題,采用多種方法聯合設計的采集施工流程。

1)用正、反演模型確定疊加面元的大小。

設計厚度50 m,在500 m范圍內尖滅的楔形構造,其正演剖面分別用寬度為50 m,100 m,200 m,500 m四種面元疊加,再用道積分方法反演計算其厚度和范圍的變化,反演結果表明,隨著疊加面元的增大,誤差加大。當疊加面元寬度小于200 m時,最大厚度誤差約3.3 m,最大誤差范圍約50 m,故確定疊加面元寬度不大于200 m。利用美國綠山公司MESA野外設計軟件,精確設計野外炮點位置,使共反射點集中于最小范圍,并優化了CDP面元屬性,使各面元間有效覆蓋次數盡可能分布均勻,面元內炮檢距分布盡量合理,方位角變小。

2)野外施工步驟。

野外施工分踏勘、初測、調整、采集、二次測量等步驟。

a.踏勘。開工前,首先組織物探、地質、測量、成孔、放線人員對測線進行詳細實地踏勘,選好測線,確定出炮點。

b.初測。按照踏勘時實地確定的測線和炮點,測出初選炮檢點的坐標及高程。

c.調整。將初測的炮檢點坐標輸入計算機,采用MESA野外設計軟件進行模擬放炮,得到地下CMP反射點分布圖。在此圖上做解釋線,調整炮點,使解釋線上各CDP面元內的有效覆蓋次數分布均勻,且方位角變小,炮檢距分布較均勻,既有近炮檢距,又有遠炮檢距。

d.采集。野外嚴格按照室內設計調整后的炮點打井(一般排列不再調整)放炮。

e.二次測量。野外測量緊隨排列實測炮檢點坐標與高程,保證偏移后的炮檢點成果真實可靠。

3)靈活多變的觀測系統。

黃土源溝梁區由于受地形、地物和表層地震地質條件等限制,常規觀測系統難以滿足勘探要求,只能根據不同地表條件,因地制宜采用靈活多變的觀測系統。

本次資料采集采用單邊觀測系統,所選參數分別為:道間距10 m、最大炮檢距1 230 m、最小炮檢距40 m、覆蓋次數30次。

在資料采集中,除使用單邊觀測系統外,還使用了對稱觀測系統、不對稱觀測系統、在測線轉角兩側采用加密炮點觀測系統、測深點(段)觀測系統。

3.2 彎線地震資料采集的技術措施

經過對彎線地震勘探技術基礎和重要采集參數的分析可知,在施工中應采取如下技術措施:

1)測線沿溝谷底部布設測線,轉折角一般不超過30°,測線轉折點盡量位于炮點距或檢波點距處。

2)在測線彎度較大的地段,根據野外實測的拐點坐標,計算出炮檢中心點的平面散點圖,在實地成孔條件簡單的情況下進行炮點加密的方法,提高炮檢中心點密度,增加覆蓋次數;在實地成孔條件復雜困難的情況下,采取變觀的方法,達到增加覆蓋次數的目的。

3)采用小道距、小偏移距、高采樣率、高頻檢波器、中高爆速炸藥、適中藥量、單深井、組合深井等高面激發等技術措施。

3.3 效果分析

1)原始資料分析。

通過對原始資料分析,可知本區原始采集資料初至波清晰,目的層反射波組豐富、清晰,同相軸連續性好,波形比較穩定,煤層反射波組能量中~強、頻率高、信噪比高;干擾波主要是一定強度的瑞雷面波、炮點聲波、折射多次和隨機噪聲,但對目的層反射波組影響不大,說明本次地震勘探采用沿主要溝谷布設的彎曲測線施工方法正確,技術措施得力,觀測系統選擇合理。

2)時間剖面分析。

從試處理的時間剖面可以看出,目的層(2號、9號煤層)反射波齊全,波形穩定、能量強,頻率高,同相軸連續性好,可連續追蹤,完全能夠反映出煤層的構造特征;其次,淺層和深層亦有較連續的反射同相軸。

[1] 包吉山,朱光明,錢宗良,等.彎曲測線多次覆蓋方法[J].石油物探,1979(1):22.

[2] 熊 翥.彎曲測線多次覆蓋資料處理[J].石油地球物理勘探,1979(5):69-71.

[3] 曹金聲.地震炮點接收點偏移問題以及彎線處理中的網格問題的討論[J].石油物探,1980(1):26.

[4] 程 江.彎曲測線多次覆蓋[J].石油地球物理勘探,1980(3):111.

Application of crook seismic prospecting technology in medium-deep coal survey

Li Chuanhui

(ShanxiGeophysicalChemistryProspectingInstitute,Yuncheng044000,China)

The paper mainly introduces crook seismic prospecting technology base and parameters selecting principles, takes medium south crook seismic prospecting of Hedong coal field as an example, studies crook seismic prospecting joint technologies and major technological measures, and finally analyzes its application effect by combining with original single shot record and time section.

seismic prospecting, crook technology, folds

1009-6825(2015)07-0072-02

2014-12-29

李傳輝(1980- ),男,助理工程師

TU435

A