高寒山區不良地質路段公路路基設計

高 永 民

(西安公路研究院,陜西 西安 710065)

高寒山區不良地質路段公路路基設計

高 永 民

(西安公路研究院,陜西 西安 710065)

依托國道317線甘孜段改擴建項目,重點調研了高寒山區不良地段路基變形、破壞類型,并結合工程實踐經驗,提出該類路基病害防治措施以及設計要點,以確保路基的穩定及安全。

高寒山區,路基設計,泥石流,涎流冰,滑坡,崩塌

1 概述

公路路基是路面的基礎,它承載著路面結構的重力與路面上的車輛荷載,同時還承受著自身的重力,因此路基是公路的承重主體[1]。在高寒地區路基的作用更加不容小覷,國道317線甘孜段,位于青藏高原到四川盆地的過渡地帶,溝深坡陡,河谷密布,地面起伏較大,相對高差高達3 000 m;路線穿越埡口位置,凍土與季節性凍土分布廣泛,春融季節,路基凍脹翻漿,高山融雪沖刷路基;高原地區雨季崩塌、泥石流、斷裂帶密布,無時無刻不在威脅著該區域的公路工程。因此,路基的設計面臨實際工況的多樣性導致該區域路基設計困難重重。

2 高寒地區不良地質路段情況

根據前期的調研及統計,工作區發育的不良地質現象主要有:滑坡、崩塌、泥石流、涎流冰等,公路特殊地質主要表現為冰雪害、水毀、凍土翻漿等。

2.1 滑坡

位于高原嚴寒地區的滑坡,印度季風影響較大,全年分為雨季和旱季,旱季集中在10月份~次年的5月份,6月份~9月份為雨季。滑坡多發生在雨季,而此時也正是川藏北線交通繁忙的時期。該地區海拔較高,多在3 500 m以上,坡面植被稀少,多以高原草甸為主。滑坡高發區坡度多大于65°,坡面多為松散風化巖石,碎石粒徑一般在25 cm~50 cm。雨季山高坡陡,集水面積較大,山體蓄水量有限,高山流水瞬時水量劇增,是威脅路基滑坡的主要因素。

該地區滑坡與行車荷載、邊坡結構、降雨等因素息息相關。滑坡發育一般位于碎散塊石厚度約25 m的填方路基地段。斜坡坡度較大,內部結構松散,壓實度差。在雨季時,雨水下滲,坡體自身重力增加,再加上車輛荷載,很容易引起路基開裂,進而引起邊坡滑塌[2]。通過對國道317線俄爾雅塘至崗托段調查,總共79個滑坡、滑塌。

2.2 碎落、崩塌

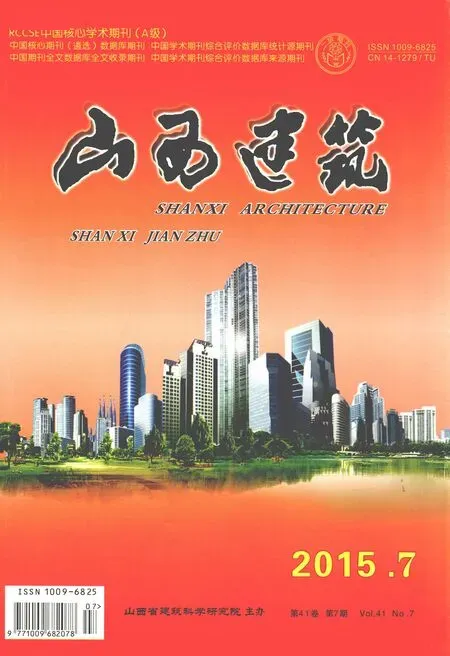

本段改建公路沿線公路內側多為基巖邊坡,陡峭,巖性為板巖、變質砂巖,坡面危巖,植被較少;局部路段內側為土質邊坡,坡體堆積碎礫石土,結構松散,坡面大多無植被。因此崩塌、落石現象難以避免。由于路線走廊帶地形大多處在“V”形狹窄山谷地帶,在坡體裂隙水作用下,進而使內部裂縫密集發育,加劇了松動巖體的下落。與上述成因一致,但是小塊巖石脫離坡體而滾落的稱為碎落(見圖1)。

2.3 泥石流

該地區地形陡峻,河床縱坡大、溝谷三面環山呈漏斗狀,并且巖性軟弱,風化嚴重,地震頻繁,斷裂帶集中,從而導致山體巖層破碎,雨季山洪頻發,加上山體碎落崩塌、滑坡等不良地質災害,為泥石流的發育提供了豐富的物質條件。溝谷狹窄,堆積物深厚,為泥石流提供了地形條件,雨水的潤滑作用,加劇了泥石流的發育。

2.4 涎流冰

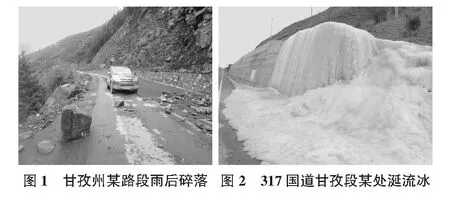

涎流冰是高寒地區獨特的公路工程地質現象,俗稱“冰包”。線路經過山麓坡腳,溝口或路塹地段,破壞了天然水源原來的平衡狀態,以泉水形式溢出地表,流向公路,在路面上形成幾十米以致數百米的冰面,機動車通過時非常危險,經常發生車毀人亡的惡性事件,當冰雪消融以后,又給路基帶來凍脹翻漿,路基滑塌、水毀等病害,本項目共有17處涎流冰多發地段(見圖2)。

3 不良地質路段路基處治

3.1 滑坡的處治

在該區修建公路,工程量大,條件艱苦,從經濟方面考慮,多采用擋土墻加鋼管樁支護,并且在擋土墻外側利用錨索橫梁加固。在對滑坡形成機理分析明確的前提下,綜合考慮工程實際工況,施工技術,經濟等方面的適宜性。在實際操作上盡可能的使擋土墻和鋼管樁位于滑動面下部。滑坡地表多為松散型坡面殘積土,在工程防護的基礎上可以適當根據當地植被的適應性,采用坡面植草(灌木)的方式,二者相結合,前期工程防護阻止滑坡的發育,待到植被根系密布后,通過植物的根系穩固滑動面殘積土,會有意想不到的防護效果。

3.2 泥石流的防治

泥石流的防治是高山峽谷地段路基防護的一項艱巨的任務。根據多年道路工作者治理泥石流的經驗,泥石流的治理工作中應堅持綜合治理的原則,既要工程治理也需要生物防護相結合,由于條件的復雜性也需要養護相結合:

根據治理泥石流的原則和結合當地多年來治理泥石流的豐富經驗,沿線泥石流治理的工程措施主要有以下幾類[3]:

1)跨越工程:沿線中型泥石流和部分小型泥石流,由于受地形地貌及地質條件的限制,平面上無繞避余地,因此采用橋梁、涵洞跨越泥石流溝谷。

2)過水路面:沿線局部路段地勢平緩的泥石流溝,對路線危害程度輕微,可設置一定長度的水泥混凝土過水路面進行治理。

3)排導工程:增設導流堤和截水溝等排導工程,因勢利導,改善泥石流的流勢,有效地改善泥石流對路基的破壞。

4)管理和養護:當地養護部門大力協作,提高山坡的植被覆蓋率,并加強水土保持,杜絕破壞原有脆弱的生態環境。泥石流暴發后,加強河道的清理,防止堵塞河道和淤埋、毀壞路基,造成斷道阻車。加強對橋基錐坡等檢查和維修,以免后患發生,加強對路況、水文等資料的收集、整理和檔案完善管理工作,使各項預防工作落實到實處。

采用護碴墻,導流堤,提高路線縱坡、增大涵洞跨徑或采用橋梁跨越等方式綜合治理。

3.3 碎落、崩塌的防治

由于高原地區路線繞避條件有限,故基本采取掛鐵絲網、掛主動網防護措施進行治理,基巖視具體情況采用框架錨桿。根據具體病害程度及地質地形情況,工程治理措施如下:清除危巖體,掛主動網;清除坡體松散體,放大坡比,坡面植草,修建內擋墻。由于317線基本在狹窄的溝谷中沿河展線,兩岸坡陡,人為破壞植被、坡體崩塌、落石具有一定的不確定性,后續需要養護相結合。

3.4 水毀的防治

水毀系指江河、溪溝洪水對公路路基及橋涵等建筑物的沖刷、侵蝕及淹沒毀壞。應采取以下措施避免或處置水毀對公路路基的危害:

第一,對沿河河堤高度較小者,現狀河堤邊坡或擋墻因水毀坍塌者,結合該河道段設計設置實體護坡或設置臨河浸水擋墻或鉛絲石籠。

第二,對臨河路堤較矮的路段,提高路基標高1 m~2 m,同時疏通河道,輔以擋土墻防護,避免路基受河水浸淹現象的發生。

4 結語

結合國道317線甘孜段工程實踐,不良地質路段路基設計需遵循以下原則:

1)加強不良地質或特殊路基路段的地質、水文勘察工作,做好路基病害調查和氣象資料收集工作。

設計時應進行相應的分析、計算,并充分結合地形、地質、生態環境及施工、運營、養護等因素,以綜合的經濟效益、環境效益及社會效益進行比選論證,提出技術可行性,經濟合理的路基防護方案。

2)路基防護以生態植物防護為主,防護工程注重與周邊自然環境協調過渡,強調其可持續發展性,在結合地層巖性、滿足安全穩定的前提下,邊坡坡率應靈活自然、因地制宜、順勢而為,不宜采用單一坡度,以減少人工痕跡,力爭經過幾年光、熱作用,邊坡外形與周圍環境融為一體。

3)在滿足排水要求,利于養護的情況下,路基排水工程應盡量做到“寬、淺、隱、綠”,外觀線形美觀流暢。路基排水應系統完整,敏感路段如沿河線等應自成體系。

4)取、棄土場位置應盡量選擇在行車視線范圍外的荒地或小山包,并采取必要的防護、排水措施,對其表面進行綠化美化處理。大型棄土場實測典型地質剖面或進行必要的地質勘探,計算分析堆置棄土后的穩定性以及對周圍環境的影響,并采取相應的措施。

[1] 鄧學鈞.路基路面工程[M].第3版.北京:人民交通出版社,2009:59.

[2] 邴國林,沈軍輝,劉 毅.317國道某填方路基滑坡成因與穩定性分析[J].地質災害與環境保護,2011(9):27.

[3] JTG D30—2004,公路路基設計規范[S].

Highway subgrade design of unfavorable geology section in high-cold mountainous region

Gao Yongmin

(Xi’anAcademyofHighway,Xi’an710065,China)

According to Ganzi section expansion project of national highway No.317, the paper mainly investigates unfavorable section subgrade deformation and damage types in high-cold mountainous region. Combining with engineering practice, it puts forward subgrade diseases preventing measures and design points, with a view to guarantee sugbrade stability and safety.

high-cold mountainous region, subgrade design, mud-rock flow, salivary flow, landslide, collapse

1009-6825(2015)07-0144-03

2014-12-24

高永民(1964- ),男,工程師

U416.1

A