面神經遠端血管壓迫對面肌痙攣顯微血管減壓術療效的影響

徐學友

面神經遠端血管壓迫對面肌痙攣顯微血管減壓術療效的影響

徐學友

目的 探討面神經遠端血管壓迫對面肌痙攣顯微血管減壓術療效的影響。方法 126例面肌痙攣患者, 隨機分為研究組與對照組, 每組63例。對照組患者實施顯微血管減壓術治療, 研究組在此基礎上予以電生理監測術中面神經側方擴散反應(LSR), 對照組未予以術中監測, 分析對比兩組患者近期及遠期療效。結果 研究組患者術后近期臨床癥狀消失率明顯高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05);兩組遠期臨床癥狀消失率對比差異無統計學意義(P>0.05)。結論 依據監測結果對面神經減壓術實施術中減壓效果預判明顯增加近期治愈效果, 神經電生理監測對面肌痙攣微血管減壓術的近期療效具有明確影響, 臨床應用價值較高。

面肌痙攣;微血管減壓術;術中神經電生理監測

面肌痙攣(helmfacial spasm, HFS)也被稱作面肌抽搐,臨床中往往采取顯微血管減壓術(MVD)進行治療, 安全性高, 治愈率高等優勢明顯[1]。側方擴散反應(lateral spread response, LSR)是為特發性面肌痙攣患者特征性的一種電生理表現, 可以用于顯微血管減壓, 術中具有判斷減壓效果作用[2]。本文選取126例面肌痙攣患者, 分析面神經遠端血管壓迫對面肌痙攣顯微血管減壓術療效的影響, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2011年1月~2013年12月126例面肌痙攣患者, 隨機分為研究組與對照組, 每組63例。對照組中男27例, 女36例, 年齡29~66歲, 平均年齡(46.5±10.5)歲;研究組中男28例, 女35例, 年齡28~67歲,平均年齡(47.5±11.3)歲。兩組患者年齡、性別等一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 對照組患者采取顯微血管減壓術治療, 經常規全身麻醉, 取健側臥位后手術入路選取枕下乙狀竇后, 在顯微鏡下可見小腦絨球小結葉處顯現面神經根而進入腦部區域, 對責任血管加以明確后分離, 將一定劑量的聚四氟乙烯棉片放置于腦于責任血管之間, 依據術中經電生理檢測得到的結果對蛛網膜下腔面神經遠側相關親看過展開查看, 當存在血管對面神經形成壓迫時, 應對血管實施游離, 血管神經間可放置適宜聚四氟乙烯棉片。

研究組患者行全身麻醉處理, 將刺激電極放于患側并加以記錄, 其中陰極應插至患側的下頜緣, 陽極和陰極之間的距離應為10 mm, 且陽極應位于下頜緣垂直線之上, 確保面神經下頜緣支可以獲得相應刺激。對電極中其中一對應置于患側頦部頦肌對應的位置繼續記錄, 以便準確記錄患者的直接反應。另外的一對應置于患側眼外眥外10 mm眼輪匝肌處,以便監測 LSR。記錄電極中一支應置于患者肌腹中且和另一支的距離應保持5 mm。在行LSR監測期間以去極化型肌松劑進行麻醉插管, 麻醉維持所用藥物異丙酚與芬太尼。基線為LSR并將硬膜打開, 在打開硬膜后直至成功減壓整個期間展開LSR持續監測, 控制頻率為1 Hz, 同時對安裝注滿生理鹽水、縫合硬膜、縫合皮膚時再分別進行刺激并記錄結果。對患者實施LSR 監測過程中還需對患者腦干實施聽覺誘發電位監測。

1.3 統計學方法 所有數據均采用SPSS17.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( χ-±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

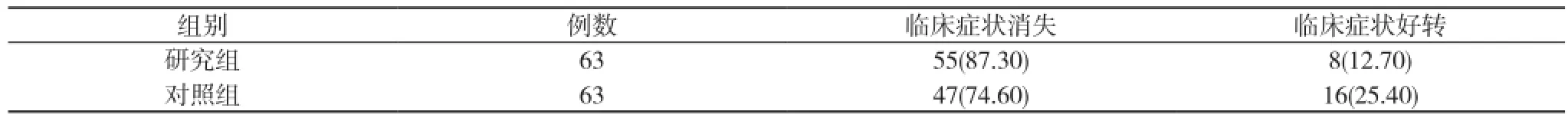

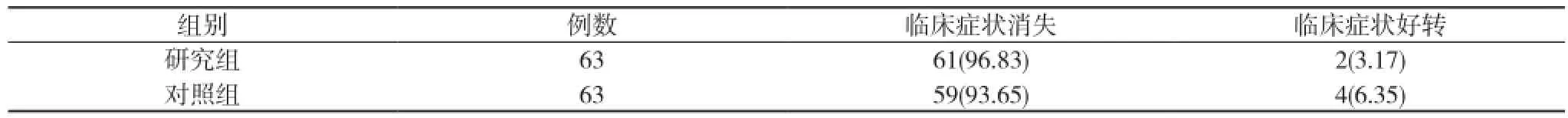

術后研究組患者臨床癥狀消失比例明顯高于對照組, 差異有統計學意義(χ2=4.796, P<0.05), 見表1。對患者實施12個月隨訪, 研究組臨床癥狀消失比例與對照組比較, 差異無統計學意義(χ2=0.685, P>0.05), 見表2。

表1 兩組患者術后近期療效對比[n(%)]

表2 兩組患者隨訪12個月臨床治療效果[n(%)]

3 討論

LSR是面肌痙攣患者出現的一種特異性電生理現象, 患者在全身麻醉后也能夠對其予以記錄[3]。所以, 手術過程中得到應用能夠達到減壓效果, 并可以有效幫助預測術后治療效果。LSR消失代表患者的興奮性恢復為正常, 若并未消失則代表患者仍存在較高興奮程度[4]。所以在手術過程中應用LSR監測, 能夠使得面神經根出腦干區減壓后依然存在LSR患者予以面神經遠端情況予以監測, 而且可以使得面神經遭受壓迫的血管進行游離后將其徹底推理, 保證不會再回位,或利用Teflon 棉(大小適宜)將神經核血管徹底隔離, 使血管不再出現神經搏動性壓迫等相應癥狀[5]。

經研究可知, 研究組術后臨床癥狀消失患者比例明顯高于對照組(P<0.05);但兩組患者在隨訪12個月后臨床癥狀消失患者比例對比相似(P>0.05), 由此可知, 應用LSR對患者近期療效具有促進作用。

綜上所述, 面肌痙攣顯微血管減壓術治療面神經遠端血管壓迫療效顯著, 可依據監測結果展開適當減壓處理, 明顯減少術后延遲治愈發生率, 且能夠減少并發癥發生率。

[1] 宋啟民,賈建文,費昶.異常肌電反應對棉機痙攣微血管減壓術預后評估作用.國際神經學外科學雜志, 2012, 4(3):90-92.

[2] 楊冬, 趙奎明, 袁越 , 等.面、聽神經監測在面肌痙攣顯微血管減壓術中的意義.中國微侵襲神經外科雜志, 2012, 6(9):154-156.

[3] 林偉,羅小楠,李娜,等.神經電生理監測對面肌痙攣微血管減壓術療效的影響.中華神經外科疾病研究雜志, 2014, 13(4): 337-340.

[4] 于炎冰, 張黎.經乙狀竇后人路顯微血管減壓術治療面肌痙攣的手術技巧.中華神經外科雜志, 2012, 28(3):322.

[5] 楊志鳴,尹忠民.顯微血管減壓術治療面肌痙攣的療效觀察.現代中西醫結合雜志, 2013, 22(24):2657-2658.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.10.034

2015-02-26]

456300 河南省內黃縣第二人民醫院