陜西鎮安抽水蓄能電站泥沙淤積及防排沙措施研究

劉 娜,武金慧,杜志水

(中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065)

1 工程概況

陜西鎮安抽水蓄能電站位于鎮安縣境內的月河上,樞紐工程主要由上、下水庫、輸水系統、地下廠房及開關站組成[1],屬純抽水蓄能電站。上水庫位于月河右岸支溝——金盆溝,利用溝谷地形筑壩形成,下水庫位于月河干流上,電站裝機容量1 400 MW,額定水頭430 m。電站一般在用電低谷時段作抽水填谷工況運行[2],在用電高峰時段作發電調峰工況運行,日抽水歷時平均為8 h,平均抽水流量297 m3/s,日抽水量855萬m3。工程施工總工期67個月,第1臺機組投運工期58個月。

月河地處鎮安縣西部地區,是旬河流域在鎮安縣境內最大的一級支流,降水多集中在汛期,該流域位于秦嶺南麓淺山區,由于降水較多,地表植被較好,多為林木、灌木、雜草所覆蓋。流域內無明顯降水時,河道水流清澈,含沙量很小;當降水較大時,水流含沙量明顯增加,流域泥沙主要來源于降水對地表的沖刷。

鎮安抽水蓄能電站較近且有較長系列泥沙資料的水文站為旬河柴坪站,以柴坪站作為工程設計依據站。根據柴坪水文站泥沙資料統計分析,上庫、下庫壩址多年平均懸移質輸沙量分別為0.053 1萬t、6.86萬t,多年平均推移質輸沙量分別為0.007 97萬t、1.03萬t,多年平均含沙量均為1.06 kg/m3,汛期(6—10月)平均含沙量1.42 kg/m3,懸移質中值粒徑約為0.022 mm。

2 下庫泥沙問題初步分析

(1) 調節庫容

鎮安抽水蓄能電站上庫正常蓄水位1 392.00 m,相應庫容996萬m3;死水位1 367.00 m,相應庫容139萬m3,調節庫容857萬m3;下庫正常蓄水位945.00 m,相應庫容1 308萬m3,死水位910.00 m,相應庫容324.1萬m3,調節庫容983.9 萬m3。鎮安抽水蓄能電站裝機容量為1 400 MW時發電所需有效庫容約為846萬m3,水損備用庫容約110萬m3(由下庫承擔),則下庫需要的調節庫容約956萬m3,由于上下水庫設計的調沙庫容余度較小,泥沙淤積可能損失調節庫容,將影響電站的正常調節運行。

(2) 過機含沙量

鎮安電站設計的下庫多年平均入庫含沙量為1.06 kg/m3,汛期(6—10月)平均含沙量1.42 kg/m3,最大月(8月)平均含沙量2.21 kg/m3。抽水蓄能電站水頭一般都很高,通過轉輪流道的水流流速很大,水流中攜帶泥沙,水流和泥沙共同作用于水輪機,對水輪機產生巨大的磨損作用,因而抽水蓄能電站對過機泥沙控制的要求特別高。根據不同抽水蓄能電站允許過機含沙量類比分析,鎮安抽水蓄能電站允許過機平均含沙量不宜超過35 g/m3,允許過機泥沙中值粒徑小于0.03 mm。對于上述入庫水沙條件和水庫情況,在不考慮避峰敞泄排沙運行情況下,僅依靠水庫沉沙以降低過機含沙量并達到鎮安抽水蓄能電站過機含沙量要求是難以做到的,而避峰敞泄排沙運行方式對系統影響較大,在電站實際調度運行中實行難度較大。過機含沙量相對較大,對機組磨損問題比較嚴重。

因此,解決鎮安抽水蓄能電站工程泥沙問題是保持調節庫容,降低過機含沙量,滿足發電機組的要求。

3 工程防排沙措施設計

3.1 工程防排沙措施的提出

本次采用一維泥沙數學模型[3]對鎮安抽水蓄能電站下水庫泥沙淤積計算分析。

(1) 計算方法

根據鎮安抽水蓄能電站日調度原則,將1 d內水庫的運行分為4個階段:抽水階段、靜水沉降階段、發電放水階段和再次的靜水沉降階段。抽水階段以及發電放水階段下水庫均作一維分匯流水沙數學模型計算,下庫上邊界條件為入庫水沙,下邊界條件為下水庫壩前水位,在進/出水口[4]上下游附近虛擬分匯流節點,以沿程分匯流的方式近似模擬抽放水時進/出水口附近水沙運動。

上下水庫泥沙因抽放水發生交換,抽水時下庫分水含沙量為進/出水口斷面含沙量;泥沙抽入上庫后在靜水階段沉降,上庫淤積量為該部分沉降泥沙;經沉降后的含沙水流在放水發電時匯入下庫,參與下庫泥沙淤積[5-6]。

(2) 典型年的選取

根據柴坪站的水文系列資料統計分析,選擇P=5%、P=25%、P=50%、P=75%、P=95%共5個典型年,計算的壩址平均流量為2.11 m3/s,與設計的壩址長系列多年平均流量2.04 m3/s相近。

(3) 電站抽、放水過程

鎮安抽水蓄能電站上水庫正常蓄水位1 392.00 m、死水位1 367.00 m,下水庫正常蓄水位945.00 m、死水位910.00 m。運行方式按日調節考慮[6],電站日抽放水過程見表1。表1為1 d內24 h 流量過程,負數表示抽水(即從下水庫抽水至上水庫),正數表示發電(即從上水庫發電至下水庫)。

表1 鎮安抽水蓄能電站日抽、放水過程表

(4) 計算結果

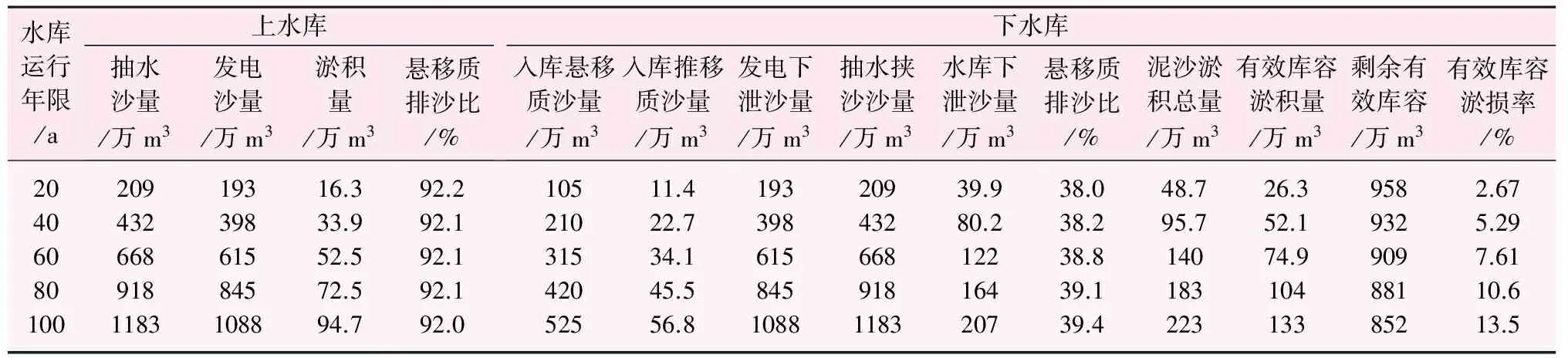

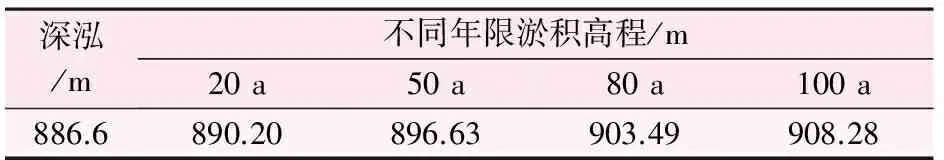

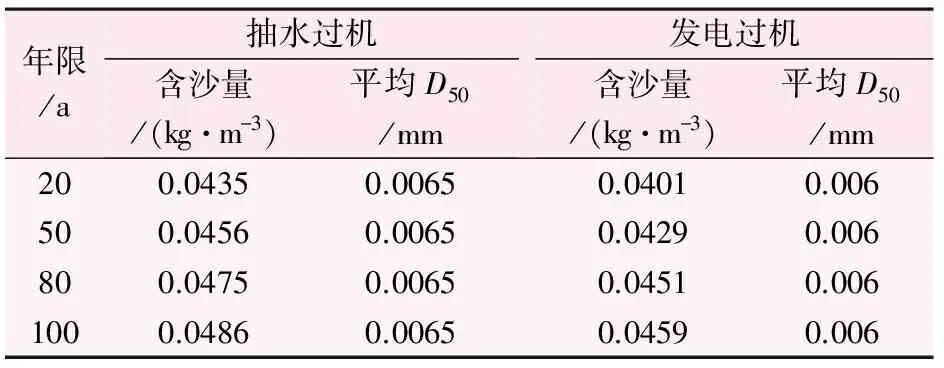

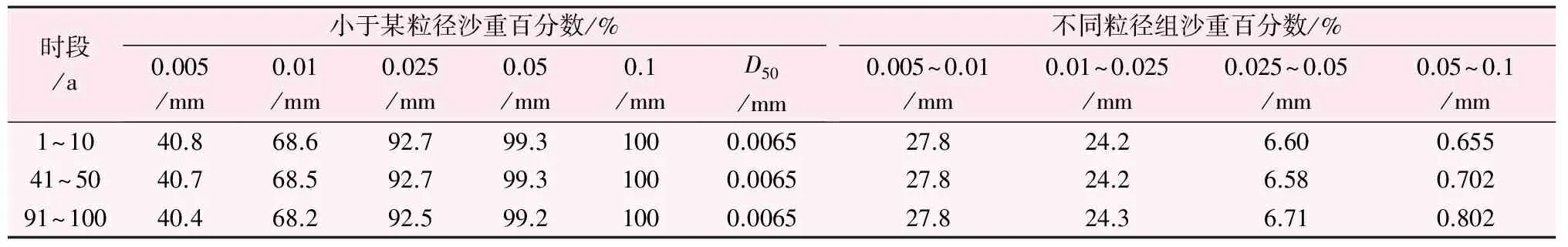

鎮安抽水蓄能電站多年平均入庫含沙量1.06 kg/m3,水庫運行不同年限淤積計算成果見表2,電站進/出水口斷面淤積高程見表3,抽、放水發電時平均過機含沙量及相應泥沙中值粒徑D50見表4,過機泥沙級配變化見表5、6。

表2 水庫泥沙淤積成果表

表3 電站下庫進/出水口斷面淤積高程表

表4 不同運行年限過機含沙量及中值粒徑成果表

水庫運行50年有效庫容損失率約6%,進/出水口淤積高程為896.63 m,較電站下庫進/出水口底板高程894.00 m高2.63 m,較攔沙坎高程896.00 m高0.63 m;經水庫淤積后,隨著運行年限延長、平均過機含沙量增大,從20年平均過機含沙量0.043 5 kg/m3上升至100年平均過機含沙量0.048 6 kg/m3。根據運行經驗,水頭在200~500 m范圍時,限制平均過機含沙量0.1~0.03 kg/m3,水頭越高,機組轉速越大,標準應更高。因此,計算的過機含沙量無法滿足鎮安抽水蓄能電站允許過機含沙量要求,過機水流含沙量較大,對水輪機磨損較嚴重[7],影響電站正常運行。

通過模型計算分析,不采取工程防排沙措施,電站運行過機含沙量較大,難以滿足鎮安抽水蓄能電站允許過機含沙量要求。為了減少庫內泥沙淤積,減輕機組的泥沙磨損,保證電站正常運行,在工程樞紐布置上,采取在下水庫電站進/出水口上游設置攔沙壩。

3.2 工程防排沙措施布置

攔沙壩距下庫壩址約2.0 km,壩上設置溢流堰,壩前設置1孔泄洪排沙洞(1號泄洪排沙洞),排沙洞進口高程與天然河床基本一致,排沙洞出口位于下庫壩址下游。排沙洞能夠下泄20年一遇的洪水(設計20年一遇洪水流量765.00 m3/s),滿足攔沙壩水庫泄洪排沙要求。

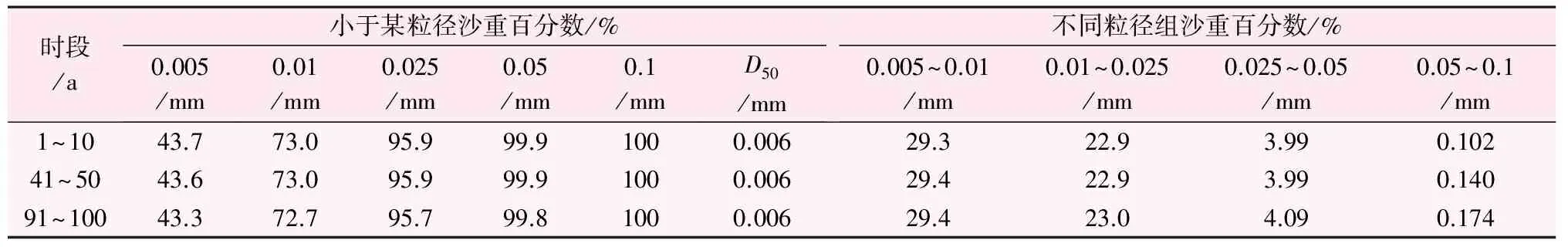

表5 不同運行時段抽水工況平均懸移質泥沙顆粒級配成果表

表6 不同運行時段發電工況平均懸移質泥沙顆粒級配成果表

下庫壩址處設有泄洪排沙洞(2號泄洪排沙洞),洞徑4.0 m,底檻高程880.00 m,主要任務為泄洪排沙和放空水庫,1、2號泄洪排沙洞同時開啟,可使100年一遇洪水順利下泄,滿足下水庫排沙對泄流規模的要求,為下庫泄洪排沙和有效控制庫區泥沙淤積創造了條件。

下庫電站進/出水口位置距壩址約1.3 km,底板高程較進水口斷面天然河道高出約7 m。由于其上游河道上設攔沙壩,結合排沙運行方式[8],一般情況下保持清水進入下庫,使下庫成為有利于抽水蓄能電站運行的清水水庫。

為防止含沙洪水進入上水庫而形成渾水上庫,影響電站正常發電運行,上庫庫周設置排洪溝,汛期發生洪水時,含沙水流不入上水庫,直接從排洪溝排走。

3.3 采取工程措施后水庫淤積計算及結果

(1) 上水庫

上水庫周邊設置排洪溝,洪水泥沙不入庫,僅抽水挾沙進入上庫,由于下庫長期保持清水水庫運行,抽水挾沙可忽略不計,因此,上水庫可不考慮泥沙淤積問題。

(2) 下水庫

設計中考慮超過20年一遇的洪水部分入庫水沙才能翻過攔沙壩進入下庫。經對柴坪站洪水資料分析,39 a實測資料中,僅2002年特大洪水洪峰流量超過20年一遇,其流量大于20年一遇洪峰的歷時約4.5 h,泥沙淤積不嚴重,因此,下水庫可不考慮泥沙淤積問題。

(3) 攔沙壩

攔沙壩水庫采用汛期開閘敞泄排沙運行方式,水庫運行后將逐步形成以造床流量控制的淤積平衡床面。采用2年一遇洪水作為造床流量,考慮以推移質為主淤積平衡比降,取天然河道比降的1/2,即1%。

根據分析的水庫泥沙淤積形態,采用水庫三角洲沖淤經驗模型,進行水庫泥沙淤積計算。淤積平衡后,庫內共淤積9.4萬m3,淤積河段長度389.00 m,壩前平均淤積高程927.60 m。

鎮安下水庫庫尾設置攔沙壩的主要目的是泄洪排沙和給下庫補充清水。根據水庫排沙運行方式,超過20年一遇的洪水部分水沙才能翻過攔沙壩進入下庫,泥沙淤積對電站運行影響甚微,除初期蓄水進出下水庫的泥沙外,后期運行幾乎無泥沙進出下庫。因此,下水庫庫水清澈,能夠滿足抽水蓄能電站對過機含沙量的要求。

4 結 語

(1) 抽水蓄能電站水量在上下庫之間往復循環,所需要的水庫庫容往往較小,泥沙淤積會造成調節庫容的損失;且常規抽水蓄能電站均為高水頭電站,鎮安抽水蓄能電站額定水頭為446 m,對過機含沙量的要求很高。

(2) 本文通過水庫淤積一維數學模型計算分析,不采取工程防排沙措施,有效庫容損失率隨著電站運行年限增加而增大,且電站運行過機含沙量較大,難以滿足鎮安抽水蓄能電站允許過機含沙量要求,對水輪機磨損較嚴重,影響電站正常運行。

(3) 為了長期保持有效庫容,保證電站取水的水質要求,提出防排沙工程措施,利用有利的地形條件,在下水庫攔河壩上游設置攔沙壩,壩前設置泄洪排沙洞,能夠下泄常遇洪水,保持清水進入下庫,使下庫成為有利于抽水蓄能電站運行的清水水庫,滿足抽水蓄能電站對過機含沙量的要求。

參考文獻:

[1] 丁學琦. 抽水蓄能電站樞紐布置的探討[J].西北水電,2007,(3):1-4.

[2] 暢彩娥. 陜西電網建設抽水蓄能電站的作用與效益分析[J].西北水電,2015,(5):5-7.

[3] 劉書寶.豐寧抽水蓄能電站泥沙淤積及防沙措施研究[J].東北水利水電,2010,(12):22-25.

[4] 丁志華,李義茂. 抽水蓄能電站進/出水口的水力設計[J].西北水電,1985,(S1):117-135.

[5] 張建,詹義正,郭選英.河南國網寶泉抽水蓄能電站泥沙問題研究[G].中國水力發電工程學會水文泥沙專業委員會學術討論會,2007:224-227.

[6] 陳儲軍,張幟,易越.蒲石河抽水蓄能電站泥沙問題分析[J].水文科技信息,1997,(3):11-15.

[7] 王鐵鋒,劉書寶,夏傳清.水文泥沙專業在抽水蓄能電站設計中的關鍵技術問題及探討[G].中國水力發電工程學會水文泥沙專業委員會學術討論會,2003:430-432.

[8] 向波,宋剛福,周婷,周曉蔚. 抽水蓄能電站水沙調度研究[J].水力發電學報, 2012, 31(4):89-93.