抽水蓄能電站調節保證設計的控制參數取值分析

劉 君,張繼成,劉立峰

(中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065)

0 前 言

調節保證設計參數分為水力過渡過程計算控制值、水力過渡過程計算值、調節保證設計值等,其中水力過渡過程計算控制值是以現行規范推薦值為基礎、結合工程實際與經驗確定的水力過渡過程計算時的限制性參數值[1]。確定大波動設計工況和校核工況下的機組最大轉速、蝸殼最大壓力和尾水管最小壓力是抽水蓄能電站調節保證設計最重要的3個大波動控制性參數,目前在中國現行的規范中,對抽水蓄能電站大波動控制性參數作出規定的主要有DL/T 5186—2004《水力發電廠機電設計規范》[2]和DL/T 5208—2005《抽水蓄能電站設計導則》[3]。隨著近10年中國抽水蓄能電站建設的提速,抽水蓄能機組的設計和制造廣泛運用了新技術和新設計理念,可逆式水泵水輪機技術取得較大發展,逐漸呈現出高水頭、高轉速和大容量的發展趨勢[4],新時期下抽水蓄能電站輸水發電系統調節保證設計的控制參數取值值得深入研究。本文依托西北地區3個典型抽水蓄能電站的調節保證設計成果,對抽水蓄能電站輸水發電系統調節保證設計的大波動控制參數取值進行了分析和探討。

1 西北地區抽水蓄能電站工程概況

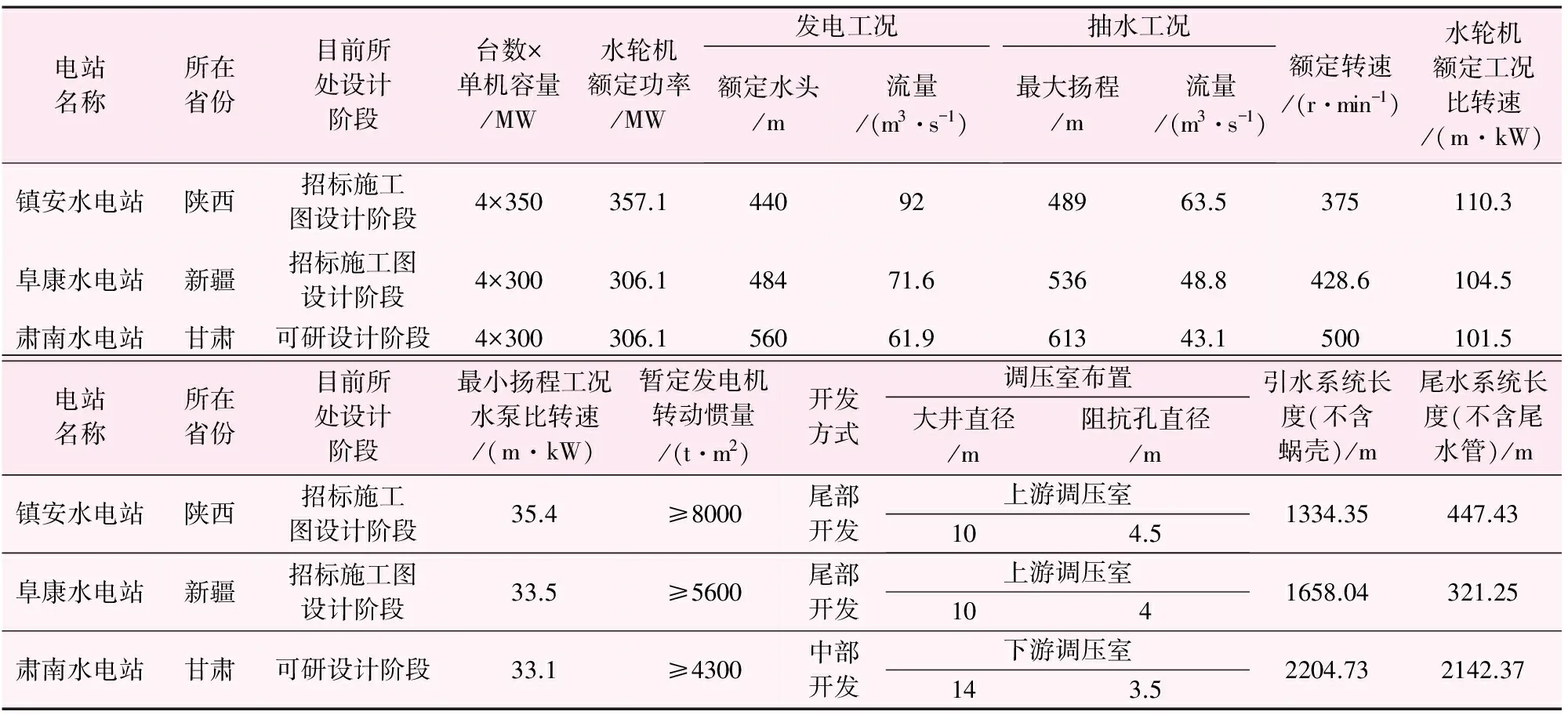

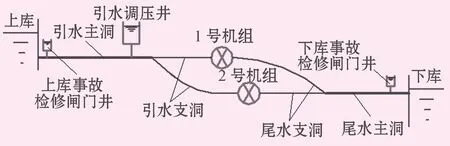

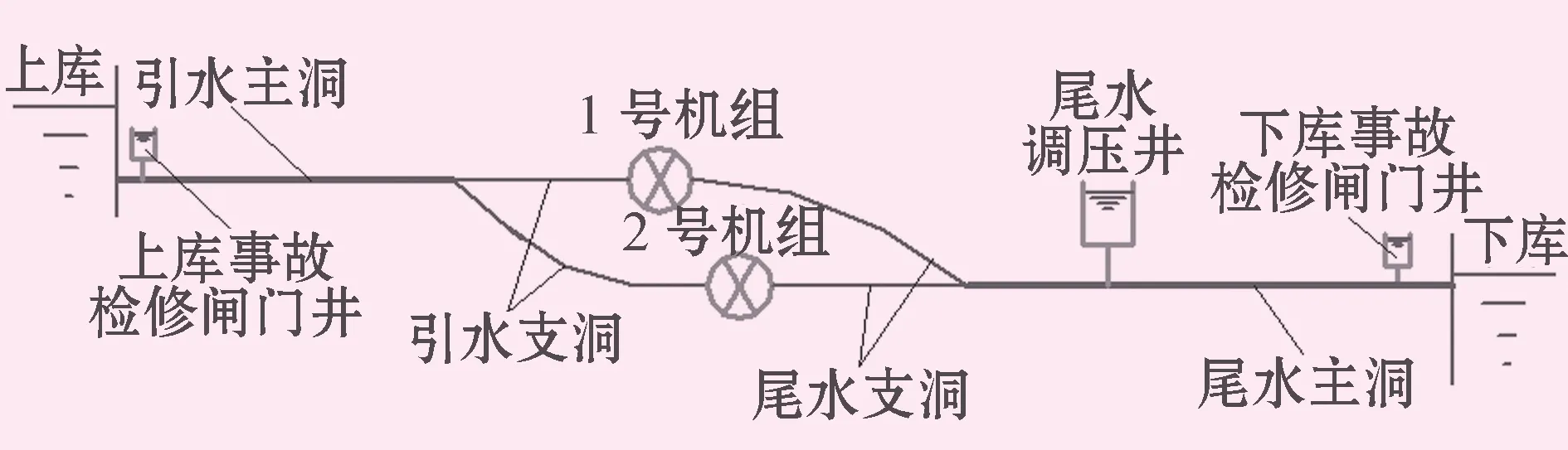

陜西鎮安、新疆阜康及甘肅肅南抽水蓄能電站為正在開展前期設計的3個地處西北地區的抽水蓄能電站,3個抽水蓄能電站的額定水頭分別為440、484及560 m,水頭均超過400 m;額定轉速分別為375、428.6及500 r/min,機組額定工況比轉速分別為110.3、104.5及101.5 m·kW,故這3個電站的可逆式機組全特性具有規律性。從輸水發電系統布置上看,3個抽水蓄能電站的引水系統均采用“1洞2機”,主要包括上水庫進/出水口、引水隧洞、引水鋼岔管、引水支管、主副廠房洞;尾水系統采用“2機1洞”方案,主要包括尾閘洞、尾水支管、尾水岔管、尾水隧洞和下水庫進/出水口。其中鎮安與阜康抽水蓄能電站為尾部開發,均設置了引水調壓室;肅南抽水蓄能電站為中部開發,設置了尾水調壓室,其引水系統與尾水系統均超過2 000 m,故引水調壓室的設置必要性分析與輸水發電系統的調節保證設計更加復雜。這3個抽水蓄能電站的輸水發電系統主要參數對比如表1所示,布置如圖1~2所示。

表1 西北地區三個抽水蓄能電站輸水發電系統主要參數對比表

圖1 鎮安及阜康抽水蓄能電站輸水發電系統布置簡圖

圖2 肅南抽水蓄能電站輸水發電系統布置簡圖

2 調節保證設計成果及分析

2.1 機組最大轉速計算控制標準分析

2.1.1 機組最大轉速計算結果

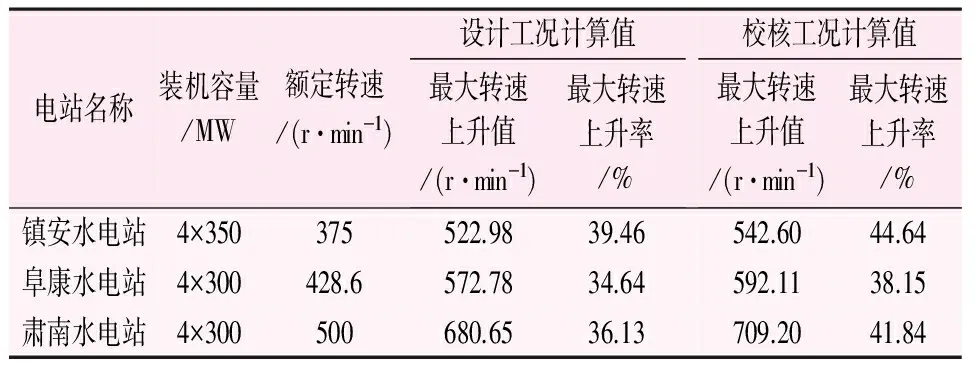

西北地區3個抽水蓄能電站過渡過程最大轉速計算值,見表2。

表2為中國西北地區3個抽水蓄能電站過渡過程最大轉速計算結果,其中鎮安抽水蓄能電站在設計工況時,機組最大轉速上升率為39.46%,在校核工況(導葉拒動)時,機組最大轉速上升率為44.64%;阜康抽水蓄能電站在設計工況時,機組最大轉速上升率為34.64%,在校核工況(導葉拒動)時,機組最大轉速上升率為38.15%;肅南抽水蓄能電站在設計工況時,機組最大轉速上升率為36.13%;在校核工況(導葉拒動)時,機組最大轉速上升率為41.84%。這3個抽水蓄能電站在校核工況下的最大轉速上升極值均發生在如下工況:上庫或下庫正常蓄水位、額定水頭、額定功率、額定流量、同一水力單元2臺機同時甩全負荷,導葉一關一拒。

表2 西北地區3個抽水蓄能電站過渡過程最大轉速計算值表

2.1.2 現行規范的最大轉速升高率標準

文獻[2]對機組甩負荷時的最大轉速升高率規定:當機組容量占電力系統工作總容量的比重較大,或擔負調頻任務時,宜小于50%;當機組容量占系統工作總容量的的比重不大,或不擔負調頻時,宜小于60%。文獻[3]中對抽蓄電站機組轉速的計算指標要求如下:機組允許最大轉速升高率基本上與常規機相同,詳見文獻[2]中的規定,但對于大容量、高水頭/揚程水泵水輪機,允許最大轉速升高率βmax不宜超過45%。

2.1.3 對最大轉速計算控制標準的思考

目前中國400 m水頭以上抽水蓄能電站中,除了鎮安(單機容量350 MW)、仙居(單機容量375 MW)等較大單機容量的機組額定轉速為375 r/min以外,其余均為428 r/min甚至更高轉速,隨著機組轉速的升高,機組安全穩定運行的風險同時增加[5]。水泵水輪機飛逸轉速與額定轉速的比值遠小于混流式水輪機,但其額定轉速要高于同級別容量的混流式機組,因此,相同轉速上升率下的轉速絕對值要高于混流式機組,而且雙向旋轉、啟動頻繁,水泵水輪機轉輪和發電電動機轉子等相關部件的穩定性問題比混流式機組更加突出。

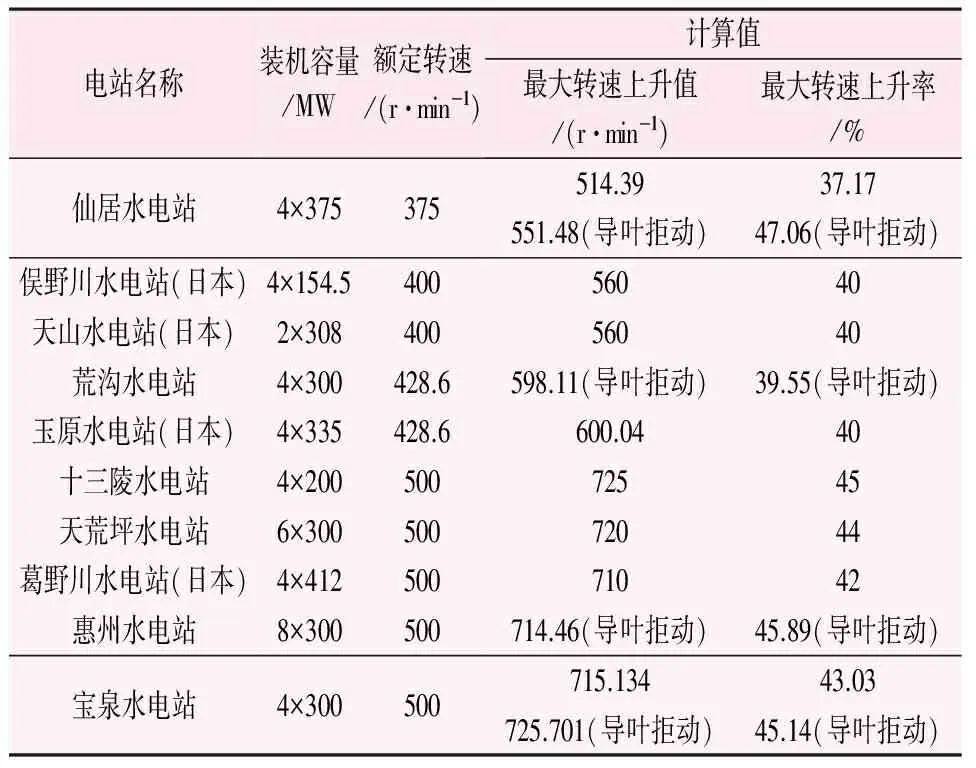

表3 國內外已投運或在建的部分抽水蓄能電站過渡過程最大轉速計算值表

表3為國內外已投運或在建的部分抽水蓄能電站過渡過程最大轉速計算結果,該表分別統計了額定轉速在375、428.6及500 r/min的過渡過程計算結果,從表中可以看出,日本抽水蓄能電站的轉速上升控制率一般在42%以內。高水頭、高轉速可逆式機組在轉速升高時存在著一定的穩定性風險,而且甩負荷后較高的絕對轉速可能會使機組局部產生不可逆的塑性變形。此外近期國內部分高水頭、高轉速抽水蓄能電站實測結果表明,在機組甩負荷后轉速上升的最大時刻,機組壓力脈動也較大[6]。在進行抽水蓄能電站的過渡過程計算的導葉關閉規律分析時,在面對蝸殼壓力升高和機組轉速升高的相對制約矛盾問題上,不能一味的通過延長導葉關閉時間來降低蝸殼壓力值,而忽略了提高轉速而帶來的風險性。

因此,應重視轉速絕對上升值,在現行規范推薦值的基礎上,建議結合抽水蓄能機組的額定轉速進行最大轉速上升率的控制標準取值,對于375 r/min及以下額定轉速的抽水蓄能機組,設計工況和校核工況下的計算極值按現行規范45%限制執行;對于428.6 r/min及以上額定轉速的高轉速抽水蓄能機組,設計工況和校核工況下的計算極值應限制在42%~43%以內(即綜合考慮計算誤差等,按轉速上升率的5%進行修正后,將合同保證值限制在45%以內)。對于機組最大轉速上升率較高的抽水蓄能電站,應要求主機廠家對水泵水輪機轉輪和發電電動機轉子等相關部件的剛強度(如轉子平均應力、磁極沖片平均應力等)及整個轉動機構的振動特性進行仔細研究。

2.2 蝸殼最大壓力計算控制標準分析

2.2.1 蝸殼最大壓力計算結果

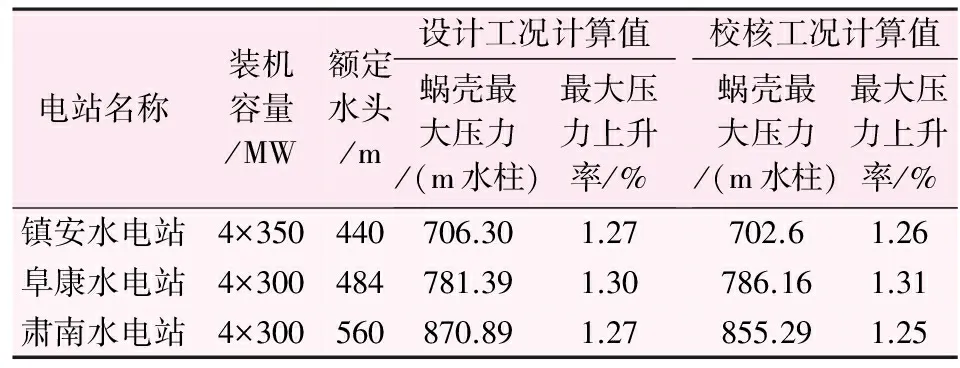

西北地區3個抽水蓄能電站過渡過程最大壓力計算值,見表4。

表4西北地區3個抽水蓄能電站過渡過程最大壓力計算值表

注:蝸殼壓力上升基礎值均統一取為上游正常蓄水位與安裝高程的差值。

根據表4,以阜康抽水蓄能電站為例進行分析,阜康抽水蓄能電站在設計工況下,蝸殼末端最大壓力值為781.39 m水柱,發生工況為:上庫正常蓄水位2 271.00 m,下庫正常蓄水位1 775.00 m,同一水力單元一臺機組正常運行,另一臺機組啟動增至額定功率,在調壓室水位達到最高涌浪的時刻,2臺機組突甩全負荷,導葉正常關閉,此時滿足機組蝸殼允許最大壓力升高相對值ξ≤30%的控制標準(782.60 m)。在校核工況下,蝸殼末端最大壓力值為786.16 m水柱,發生工況為:上庫正常蓄水位2 271.00 m,下庫正常蓄水位1 775.00 m,同一水力單元2臺機組正常運行,一臺機組突甩負荷,另一臺機組在最不利時刻相繼甩負荷,導葉正常關閉,該值略超過30%壓力上升率的控制標準(782.60 m)。如果通過增大管徑來滿足最大壓力上升率ξ≤30%的控制標準,則會提高工程造價,并不經濟。

2.2.2 現行規范對壓力上升率標準的規定

文獻[2]對300 m水頭以下的水電站劃分比較詳細,但對于300 m水頭以上的水電站及抽水蓄能電站沒有進行更詳細的劃分,只規定了“可逆式蓄能機組宜小于30%”。文獻[3]規定水泵水輪機甩負荷和水泵斷電時的最大壓力上升高率,按以下不同情況考慮:額定水頭小于300 m時,按文獻[2]中的規定執行;額定水頭大于300 m時,宜小于 30%,并應進行技術經濟比較。中國目前在建和已建抽水蓄能電站約33座,其中機組額定水頭超過300 m的抽水蓄能電站約20座,機組額定水頭超過400 m的抽水蓄能電站約15座;正在前期可研階段設計的抽水蓄能電站約18座,除了河南五岳抽水蓄能電站(額定水頭235 m)、海南瓊中抽水蓄能電站(額定水頭308 m)、廣東梅州抽水蓄能電站(額定水頭400 m)以外,其余抽水蓄能電站機組額定水頭均超過400 m。以上現行規范已經頒布并實施10年了,隨著近年來中高水頭抽水蓄能電站建設的迅速發展,規范中蝸殼最大壓力上升率“額定水頭大于300 m時,可逆式蓄能機組宜小于30%”的計算控制標準值及壓力控制水頭段劃分有待探討和完善。

2.2.3 對提高蝸殼最大壓力計算控制標準的思考

(1) 對于具有復雜運行工況的抽水蓄能電站來說,計算工況的擬定對調節保證極值影響很大。隨著1管多機布置下相繼甩負荷工況的提出,使得某些時刻可能會產生較大的蝸殼末端壓力極值。雖然同一水力單元機組相繼甩負荷與同時甩負荷相比,減緩了引水隧洞、尾水隧洞及壓力主管的流速梯度,但相繼甩負荷工況時,先甩機組的流量將進入后甩機組,導致后甩機組引水支管或尾水支管流量加大,支管的流速梯度加大程度超過主管梯度[7],這就可能導致最大的蝸殼壓力上升值、最大的尾水管壓力下降值甚至導致最大的機組轉速上升值。尤其地處南方電網的廣州、惠州、清遠等抽水蓄能電站輸水發電系統均為1管4機布置,該布置可能會導致現有規范“30%的壓力上升率”的控制標準更加的“苛刻”。目前國內現行規定尚缺乏明確的工況擬定原則、調節保證設計成果的安全評價標準、系統風險評估等內容,有設計人員或學者甚至提出考慮“極端工況”或“參考工況”以確保工程設計具有足夠的安全裕度。國外的高水頭機組蓄能機組的壓力上升率的控制值一般大于國內現行規范要求,大多在30%以上。

(2) 目前廠家對水泵水輪機的優化多側重抽水工況或發電工況的水力性能,很少關注“過渡過程特性”,而可逆式機組全特性尤其是反“S”區特性對壓力、轉速等系統極值產生較大影響[8]。近期國內部分投產的抽水蓄能電站在機組調試時,機組導葉采用了延遲加一段甚至是兩段折線的關閉規律,甚至廠家堅持機組正常甩負荷過程中要求進水閥參與調節,才能滿足機組的調節保證值。一般來講,水輪機進水閥是作為機組防飛逸的后備保護措施,若不考慮進水閥參與調節,則壓力上升極值可能會進一步增大。

(3) 高水頭抽水蓄能電站的高壓力管件及設備部分一般采用高強鋼,以減少輸水發電系統管件及設備的體積和重量,同時提高輸水發電系統的安全性能。而高強鋼材屬于低碳調質鋼,韌性好,其特點是具有較高的屈服強度和抗拉強度,合金成分較為復雜,碳當量較高,焊接性能較差,這就對高強鋼的焊接工藝水平提出了很高的要求。從抽水蓄能新材料與新工藝的發展背景來看,現行規范在2004年頒布時即發改委實施大型抽水蓄能機組國產化“三步走”戰略的初始時期,中國高強鋼材管件及設備的制造、安裝及焊接施工技術才剛剛起步,國內較大設計壓力下的鋼管制造、安裝及焊接工藝水平欠缺,早期的抽水蓄能電站均按壓力上升率30%的控制標準也在一定因素上受到當時抽水蓄能材料工藝水平的制約。比如國內早期投產發電的十三陵、天荒坪等中、高水頭抽水蓄能電站,所采用的高強鋼鋼材以及焊條、焊劑和焊絲均為日本進口。近10年來,中國高強鋼的國產自主開發與焊接等施工工藝水平均得到很大提高,比如國產的寶鋼800 MPa級高強鋼(B780CF)已經用在呼和浩特抽水蓄能電站的壓力鋼管和仙居、清遠、洪屏抽水蓄能電站的機組材料制造上。

2.3 尾水管最小壓力計算控制標準分析

西北地區3個抽水蓄能電站過渡過程尾水管進口最小壓力計算結果,見表5。

以阜康抽水蓄能電站為例進行分析,阜康抽水蓄能電站在設計工況下,尾水管進口最小壓力值為29.27 m水柱,發生工況為:上庫設計洪水位2 272.25 m,下庫死水位1 743.00 m,額定功率,同一水力單元2臺機同時甩全負荷,導葉正常關閉,滿足尾水管進口處的最小壓力在設計工況下不小于22 m水柱控制標準;在校核工況下,尾水管進口最小壓力值為12.27 m水柱,發生工況為:上庫正常蓄水位2 271.00 m,下庫死水位1 743.00 m,額定功率,同一水力單元2臺機組正常運行,其中一臺機組突甩負荷,另一臺機組在最不利時刻相繼甩負荷,導葉正常關閉,滿足尾水管進口處的最小壓力在校核工況下不小于12 m水柱控制標準。

表5 西北地區3個抽水蓄能電站過渡過程尾水管進口最小壓力計算值表

甩負荷時為保證尾水管進口斷面不會產生水柱分離,應留有一定的裕度,文獻[2]規定甩負荷時,尾水管進口斷面的最大真空保證值不應大于0.08 MPa。文獻[3]并未對抽蓄電站的尾水管進口最小壓力調節保證指標進行說明。抽水蓄能電站通常具有較長的尾水系統,尾水管最小壓力計算控制標準也常常影響著機組安裝高程的確定,尤其是地處西北高海拔地區的抽水蓄能電站,水的汽化壓力較小,尾水管進口最小壓力必須進行海拔高程修正。建議對于抽水蓄能電站尾水管進口最小壓力的計算控制標準,設計工況在0 m水柱的基礎上考慮海拔、壓力脈動引起的壓力下降值和計算誤差修正后確定;校核工況在-8 m水柱的基礎上考慮以上修正后確定。

3 結 語

(1) 在抽水蓄能電站調節保證設計時應重視轉速上升絕對值,在現行規范推薦值的基礎上,建議結合抽水蓄能機組的額定轉速進行最大轉速上升率的控制標準取值,對于375 r/min及以下額定轉速的抽水蓄能機組,設計工況和校核工況下的計算極值按現行規范45%限制執行;對于428.6 r/min及以上額定轉速的高轉速抽水蓄能機組,設計工況和校核工況下的計算極值應限制在42%~43%以內。

(2) 抽水蓄能電站導葉關閉規律敏感性分析時,在面對蝸殼壓力升高和機組轉速升高的相對制約矛盾問題上,不能一味地通過延長導葉關閉時間來降低蝸殼壓力值,而忽略了提高轉速而帶來的風險性。對于機組最大轉速上升率較高的抽水蓄能電站,應要求主機廠家對水泵水輪機轉輪和發電電動機轉子等相關部件的剛強度如轉子平均應力、磁極沖片平均應力等及整個轉動機構的振動特性進行仔細研究。

(3) 提高蝸殼壓力升高率控制值能使高水頭抽水蓄能電站的調節保證設計更加靈活,建議對大于300 m水頭的中、高水頭抽水蓄能電站,可適當提高設計工況和校核工況下的壓力計算控制標準,同時結合工程特點、抽水蓄能新材料、新技術與新工藝發展背景進行充分的技術性和經濟性分析確定。工況的擬定對抽水蓄能電站過渡過程計算結果影響很大,對于具有復雜運行工況的抽水蓄能電站來說,目前還缺乏明確的工況擬定原則、調節保證設計的安全評價標準、系統風險評估等,這也是調節保證設計體系進一步完善的方向。

(4) 地處西北高海拔地區的抽水蓄能電站,水的汽化壓力較小,尾水管進口最小壓力必須進行海拔高程修正。建議對于抽水蓄能電站尾水管進口最小壓力的計算控制標準,設計工況在0 m水柱的基礎上考慮海拔、壓力脈動引起的壓力下降值和計算誤差修正后確定;校核工況在-8 m水柱的基礎上考慮以上修正后確定。

參考文獻:

[1] 李修樹,高瑜,董笑波.淺析水電站調節保證設計[J].水力發電,2014,40(4):58-60.

[2] DL/T 5186-2004,水力發電廠機電設計規范[S].北京:中國電力出版社,2004.

[3] DL/T 5208-2005,抽水蓄能電站設計導則[S].北京:中國電力出版社,2005.

[4] 邱彬如,劉連希.抽水蓄能電站工程技術[M].北京:中國電力出版社,2008.

[5] 茍東明,江澤沐,易忠有,等.關于高水頭抽水蓄能電站過渡過程中壓力上升率控制標準的探討[G]//中國水電工程顧問集團公司2010年度機電專業研討會論文集,2011:1-4.

[6] 楊桀彬,楊建東,王超,等.水泵水輪機甩負荷過渡過程中脈動壓力的模擬[J].水力發電學報,2014,33(4):286-294.

[7] 張健,盧偉華,范波芹,等.輸水系統布置對抽水蓄能電站相繼甩負荷水力過渡過程影晌[J].水力發電學報,2008,27(5):158-162.

[8] 端潤生.抽水蓄能電站建設及可逆式水泵水輪機的若干技術問題[J].水力發電,2012,38(12):47-50.

[9] 劉君, 段宏江,劉國峰,張繼成, 劉立峰. 如何做好輸水發電系統的調節保證設計[J].西北水電,2013,(6):56-62.