郯廬斷裂帶嶂山段探槽古地震研究

楊源源 姚大全 趙 朋 鄭海剛 疏 鵬(安徽省地震局,合肥 230031)

郯廬斷裂帶嶂山段探槽古地震研究

楊源源 姚大全 趙 朋 鄭海剛 疏 鵬

(安徽省地震局,合肥 230031)

為揭示郯廬斷裂帶在嶂山段的新活動特征,在該段進行了構造地貌調查與古地震探槽開挖。嶂山段位于宿遷曉店鎮至井頭鄉一帶,段落長約7 km,走向NE10°,傾角60°~80°。該段為郯廬斷裂帶F5斷層通過地段。以梁莊為界可分為南北兩亞段,北亞段沿著嶂山東麓發育,構成山體與平原的分界斷層,表現為白堊系青山組地層逆沖于晚更新統地層之上;南亞段發育于嶂山南側的平原地帶,地貌上表現為斷續延伸的北東向線性陡坎與凹槽,斷裂出露于上新統宿遷組與晚更新統地層之間。在南亞段斷層陡坎下方開挖古地震探槽2個。

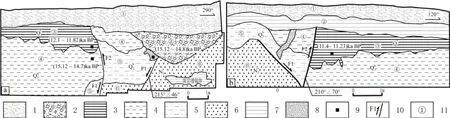

1號探槽長13 m,寬3.5 m,深3 m,揭露2條斷層。F1斷層傾向東,斷層平直,傾角較緩,F2斷層呈弧形彎曲,近直立(圖1a)。斷裂具有分期活動特征,早期為F1,階梯狀,錯斷了層⑥,結構上表現為東、西兩條次級斷層,活動方式為正斷;晚期發生構造反轉,活動方式變為逆沖,F1、F2斷層所挾持的斷夾塊整體受擠壓隆升,逆沖運動主要發生在東側次級斷面上,西側的次級斷層也承擔了一定的逆沖分量;F2斷層相對F1斷層具有繼承性與新生性,兩斷層在底部可能合并為一條。剖面中,層⑥被層⑤覆蓋,層⑤發生了逆斷,表明斷裂的正斷運動至少在層⑤之前。剖面及研究區缺失晚更新統地層,可能由于在早更新世時期斷裂已經由正斷變為逆沖,由此推斷郯廬斷裂嶂山段在上新世期間仍然持續進行著自晚中生代以來的拉張正斷運動,第四紀伊始發生了構造反轉,斷裂活動方式變為逆沖。在F1頂部見古地震崩積楔,14C年齡為(15.12~14.8)ka BP,與層④頂部年齡(15.12~14.7)ka BP接近,表明其物質來源于層④,判斷該次古地震事件發生在層④堆積之后層③堆積之前,即(15.12~11.82)ka BP。2號探槽長7 m,寬3 m,深3 m(圖1b),與馬窯1號探槽能較好對比,不同的是斷裂晚期活動期間,逆沖運動表現在F2斷層上,其西盤地層包括F1斷層作為整體往上逆沖。在層③底部測得14C年齡為(11.4~11.23)ka BP,顯示斷層錯斷了全新世早期地層。

本研究揭示,郯廬斷裂嶂山段上新世期間仍然持續進行著自晚中生代以來的拉張正斷運動,第四紀伊始區域發生擠壓,斷裂活動方式變為逆沖。斷裂結構上由多條次級斷層組成,斷層之間具有繼承性與新生性,往底部合并為一條。馬窯1號探槽揭示嶂山段在(15.12~11.82)ka BP期間發生過一次古地震事件,馬窯2號探槽揭示該段錯斷了全新世早期地層。

圖1 嶂山段古地震探槽素描圖