經略海上絲路

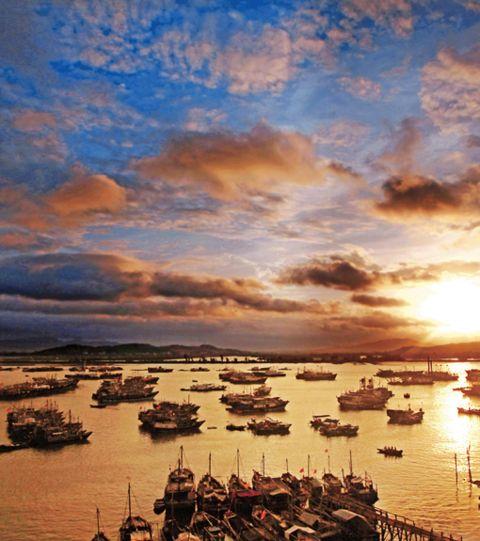

廣東茂名博賀港。廣東是海上“絲綢之路”的最早發祥地。

可能是中國首個真正意義上全球戰略的“一帶一路”戰略,從對外提出構想到出臺國家規劃,不過短短一年半時間。對于一個預期管用8~10年的中期對外大戰略來說,一切才剛剛開始。

對比絲綢之路經濟帶上若干大交通項目的漫長周期,21世紀海上絲綢之路(“海絲”)的建設雖然也有梯度推進的必要,但海洋無遠弗屆的特征讓經略“海絲”可以蛙跳式前進,擇優“登陸”,從而綱舉目張,贏得早期“收獲”。

就國內而言,“海絲”連接的是中國財富聚集區和國際交通命脈,在新的全方位開放格局中絲毫沒有被邊緣化的理由。除了沿海幾個重點省份,北到大連、南到三亞的一系列沿海城市也是“海絲”建設的主體。因為要因地制宜,在協調基礎上對外競爭,各地的參與程度不同很正常。每個重點港口都需要廣闊的經濟腹地,所以實際上不存在某個地方列不列進國家規劃的問題。

作為對外大戰略,“海絲”不能不講政治。中國近一年來主動調整南海策略,強化與東盟國家關系,南海諒不會成為“海絲”的七寸。但東南亞一些土著族群的恐華心態,需要中國以更大的善意和克制去化解。往遠了說,在孟加拉國、斯里蘭卡、吉布提、以色列等國對華“合作”的背景下,印度不具備成為“海絲”路徑上“帝國阻撓”的條件,節點性的希臘比雷埃夫斯港也不可能成為閉合“海絲”的閥門。但不同于中巴經濟走廊,相對復雜的中印緬孟經濟走廊要想連通“一帶”與“一路”,仍面臨重重關隘。

經略“海絲”,也不能只講政治不講經濟,要注重海運網絡的效益,利用國際機制分攤金融風險,防止貪官黑箱操作,避免重蹈鄭和下西洋導致國庫空虛、文武百官反對的覆轍。

顯然,海上新絲路倡議,拓展了中國關于“鄰國”的內涵和外延,但當中國開始將地緣經濟影響力轉化為地緣政治影響力時,相應的反作用力也將接踵而至。“善弈者謀局,不善弈者謀子”,如何取舍、抉擇,端視在我們要追求的目標之下,通盤考量的結果。