解碼“海絲”:路徑與邏輯

雷墨

“夫有形生于無形”,理解21世紀海上絲綢之路(“海絲”)需要有一點“太極思維”。當然,這并不是說“海絲”將脫胎于“一片混沌”,而是指這一戰(zhàn)略的演進,很大程度上將是一個動態(tài)變化的過程。這種動態(tài)變化的特征也意味著“海絲”將有較大的操作空間。同為“一帶一路”戰(zhàn)略的重要組成部分,與絲綢之路經(jīng)濟帶相比,“海絲”在實施的具體細節(jié)上更有靈活性,最終形態(tài)也更具可塑性。

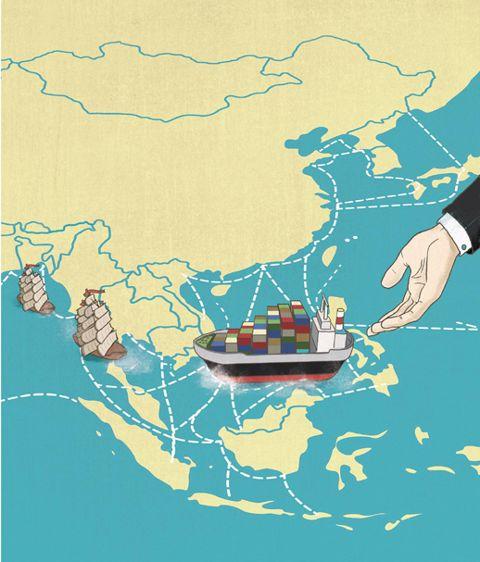

在“海絲”設想所呈現(xiàn)的漫長海上大通道沿線,分布著眾多具有“節(jié)點性”意義的港口,其中有些港口不可避免會受到東道國國內政治變動或地緣政治的影響,這是不容回避的客觀事實。但事實的另一面是,本質上沒有哪個港口是不可或缺的,任何一個節(jié)點的“掉鏈”都不會對“海絲”全局造成根本性影響。

3月28日,國家發(fā)改委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。這是繼2013年中國領導人提出“一帶一路”戰(zhàn)略后,中國政府對此戰(zhàn)略較為具體的闡釋。在此期間,中國媒體和學術界出現(xiàn)了多種有關“一帶一路”路徑的版本,但截至目前中國官方并沒有公布與路徑有關的具體細節(jié)。從愿景全文可以看出,“走向何方”是明確的,即連接歐亞非大陸及附近海洋。但“怎么走”,并無定式。這一點在“海絲”方面體現(xiàn)得尤為明顯。

公元166年,羅馬帝國的馬可·奧勒留皇帝打通與東漢的海上貿易通道,其背后的直接原因就是當時位于中亞的貴霜帝國,對東西方陸上貿易通道的壟斷和阻撓。如今歐亞貿易陸上通道的“帝國阻撓”早已消失,但脆弱多變的地緣政治環(huán)境依然存在。與浩瀚的海洋相比,陸上通道更容易受影響甚至被切斷,近2000年歷史的演進也沒有軟化這一規(guī)則的“剛性”。同樣,歷史的變遷也沒有弱化海上通道的靈活性。

印度洋是“海絲”路徑的重要組成部分,印度也是中國的重點公關對象。但截至目前,莫迪政府對共建“海絲”的倡議還未置可否。他今年5月訪華期間是否會在相關問題上有所松動不得而知,但可以肯定的是印度的態(tài)度起不了決定性作用。華沙大學國際關系學院學者馬辛·卡奇馬爾斯認為,絲路設想為中國與南亞國家的對話創(chuàng)造了平臺,不論印度是否加入,中國都會著手推進。“如果新德里拒絕合作,印度就可能在那些想利用中國潛在資金的國家中失去影響力。”

印度對中國基建投資的敏感近乎小氣,但新德里并不能左右南亞其他國家在此問題上的決策。也就是說,印度不具備成為“海絲”路徑上“帝國阻撓”的條件。被認為“親印度”的斯里蘭卡新總統(tǒng)西里塞納上臺,曾給中斯科倫坡港口城項目投下陰影,但西里塞納3月底訪華期間,重申與中國在“海絲”上的合作意愿,事實上表明了他并不是南亞棋局的“游戲改變者”。

希臘是“海絲”路徑上中國重點經(jīng)營的對象,比雷埃夫斯港是亞歐海洋走廊上的關鍵港口。希臘是去年中國國家主席和總理均到訪的少數(shù)外訪對象國之一,中國企業(yè)對希臘港口、基建的經(jīng)營早在絲路戰(zhàn)略提出之前就已啟動。希臘政府更迭曾引發(fā)中希合作受阻的擔憂,盡管事后證明只是茶壺里的風波。從地理位置上看,比雷埃夫斯港的優(yōu)勢自不待言,但中國并沒有把籌碼全押在這個項目上。3月底,中國企業(yè)獲得以色列海法灣新港25年的運營權。這個以色列的第一大港與比雷埃夫斯港隔海相望,這就意味著“節(jié)點性”的比雷埃夫斯港也不可能成為閉合“海絲”的閥門。

卡奇馬爾斯認為,考慮到這一設想的開放性和靈活性,某個特定的國家不愿意參與,從中國的角度來看并不構成重大挑戰(zhàn)。“與俄羅斯在獨聯(lián)體的倡議或歐洲融合不同,新絲綢之路設想是開放的,沒有清晰界定的邊界。”“一帶一路”兼顧海上通道與陸上通道的聯(lián)動性,靈活性的特征更加凸顯。荷蘭國際關系研究所學者弗朗斯·保羅·范德波登指出,中國的港口和鐵路項目緊密相連且相互促進,“比如,在南亞和東非的港口,使從港口延伸到內陸的新鐵路建設更具吸引力和可行性”。

“一帶一路”戰(zhàn)略是中國首個真正意義上的全球戰(zhàn)略。這個戰(zhàn)略以“道路”為先導,背后有著清晰的邏輯支撐。2013年,中國超過美國成為世界第一大貿易國,占世界貿易總額約10%。世界航運理事會公布的數(shù)據(jù)顯示,世界十大集裝箱港口中,有7個在中國。外貿對中國的重要性不言而喻,而海運在外貿中扮演著決定性角色。新加坡國立大學南亞研究所學者拉吉夫·蘭簡·查圖瓦迪認為,海上絲綢之路倡議,意在為中國的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利的國際環(huán)境,從而也體現(xiàn)了中國大戰(zhàn)略的重要元素。

古代海上絲綢之路包括日本和朝鮮半島,而新“海絲”提到“過南海到南太平洋”。

道路的拓展還能起到“多元對沖”的效果,無論在經(jīng)貿上還是政治上。范德波登認為,新的、更易進入或更大的市場,將給中國企業(yè)提供新的商業(yè)機會,從而使中國在出口上減小對西方發(fā)達國家的依賴。“如果中國在這些地區(qū)成功地強化外交和商業(yè)影響力,將進一步鞏固其作為崛起大國的地位。”他還認為,新的基礎設施能為經(jīng)濟活動創(chuàng)造新的源泉,也會增加沿線國家對與中國相關貿易的依存度。“無論中國企業(yè)或金融機構是否參與了這些基礎設施的建設,都不能改變這一事實。”

“海絲”倡議是中國領導人前年在訪問東盟國家時提出的。正因為如此,有觀點認為中國是想用這一倡議“對沖”南海爭端。這種解讀不能說錯誤,卻略顯狹隘。“海絲”更大的“對沖”效果,在于拓展了中國關于“鄰國”的內涵和外延。澳大利亞知名學者赫德利布爾曾在其名為《海權與政治影響力》的著作中寫道:海洋能使海軍抵達遙遠的國家,使海上強國有能力把任何一個能通過海路接近的國家變成鄰國。“海絲”倡議的意義,也有必要從這個視角去理解。

2011年利比亞危機期間,中國史無前例的3萬人撤僑大行動,把希臘作為中轉站并非巧合。這與中國多年來對中希關系的經(jīng)營不無關系。從這個意義上說,把希臘打造為中國的“南歐鄰國”并非不可能。最近的也門撤僑行動中,參與執(zhí)行任務的中國軍艦能直接停泊吉布提港口,很大程度上得益于良好的中吉雙邊關系。去年8月,中國企業(yè)中標吉布提港多哈雷碼頭建設項目,而該港口正是“海絲”路徑非洲方向的重要工程之一。

與撤僑行動所體現(xiàn)的一樣,經(jīng)營“海絲”有助于中國影響力在域外的進入和存在“合法化”。國際社會對帶有國際公共產(chǎn)品性質的“一帶一路”倡議的認可度越高,中國在經(jīng)濟、政治乃至安全領域的對外行為就越“名正言順”。印度國際事務委員會主任維杰·薩胡迦去年曾撰文稱,海上絲綢之路倡議能幫助中國化解對(針對印度的)“珍珠鏈戰(zhàn)略”的疑慮,使中國進入(巴基斯坦)瓜達爾港以及其他海上絲綢之路沿線的基建工程的行為“合法化”。卡奇馬爾斯看出了這一點,“海上絲綢之路可以讓中國海軍在保護中國貿易的借口下,將在世界大洋日益增加的存在和活動合法化”。

法國已故地理學家簡·戈特曼曾指出,在歷史上,對某一空間的進入一直以來都為政治目的服務,政治的主要目標之一就是界定“進入”的條件。中國企業(yè)在海外頻頻參與基建或取得運營權,被解讀為帶有政治考慮也不奇怪。不過,現(xiàn)實地看,中國的絲路戰(zhàn)略極具包容性,注重與相關區(qū)域國家倡議之間的銜接。比如,最近中國駐印度大使樂玉成在尼赫魯大學的演講中,就提出希望把“一帶一路”倡議與印度的“季風工程”對接。歷史地看,中國的絲綢之路承載的是“洲際貿易”,西方的地理大發(fā)現(xiàn)催生的卻是“洲際掠奪”。

海上絲綢之路倡議能幫助中國化解對(針對印度的)“珍珠鏈戰(zhàn)略”的疑慮,使中國進入(巴基斯坦)瓜達爾港以及其他沿線基建工程的行為“合法化”。

中國的地緣經(jīng)濟影響力還沒有轉化為地緣政治影響力。當中國開始實現(xiàn)這種轉化時,總能引發(fā)不同程度的猜忌和疑慮,“海絲”的經(jīng)營不可避免地會遇到這樣的困境。新加坡南洋理工大學學者艾琳·陳最近撰文稱,即使大多數(shù)國家承認提高地區(qū)連通性的好處,中國也不應對區(qū)域國家針對海上絲綢之路的戰(zhàn)略擔憂感到驚訝。她在文中提出了這樣兩個問題:中國在這個倡議背后的深層動機是什么?中國海軍與海上執(zhí)法機構最終會在海上絲綢之路倡議中扮演何種角色?“海絲”倡議引發(fā)的反作用力,首先就體現(xiàn)在這類“擔憂”上。

雖然中國強調“一帶一路”倡議的開放性和包容性,也著力突出該倡議與相關國家發(fā)展戰(zhàn)略的互補性,但顯然并未完全化解某些國家的戰(zhàn)略戒心。馬來西亞國立大學學者郭清水最近撰文指出,長遠來看,中國支持的機制一旦成熟起來,可能在兩方面對東盟構成挑戰(zhàn),一個是削弱東盟的中心地位,另一個是弱化東盟的凝聚力。他在文中就此提出了幾點應對措施,包括建議東盟繼續(xù)推動與外界經(jīng)濟和戰(zhàn)略聯(lián)系的多元化。也就是說,在中國通過絲路戰(zhàn)略“多元對沖”的同時,有關國家也可能做出類似的反應。

就東南亞的情況來看,可以預見的是,某些國家在參與“海絲”的同時,也會把美國、日本等大國伸過來的手握得更緊。印度的反應則更為主動。在莫迪3月中旬對毛里求斯、塞舌爾和斯里蘭卡的訪問中,印度與這三個國家簽訂了一系列有關基礎設施建設的協(xié)議。2013年7月,在印度主導下,印度、馬爾代夫和斯里蘭卡三國簽署了《海洋安全三邊合作》協(xié)議,強化三國在應對海上威脅和挑戰(zhàn)方面的合作。由此可見,中國在“海絲”框架下“進入”印度洋時,印度也在以更大的力度彰顯其在印度洋的存在。

潛在的或許也是更大的反作用力,可能來自美國。中國主導的亞投行籌建事宜,讓華盛頓深刻體會到美國已不再“不可或缺”。包括“海絲”在內的整個“一帶一路”倡議,美國顯得更像個局外人。美國是選擇積極參與做個負責任的“利益攸關方”,還是基于權力政治的考慮來進行反制,目前看局勢還不明朗。