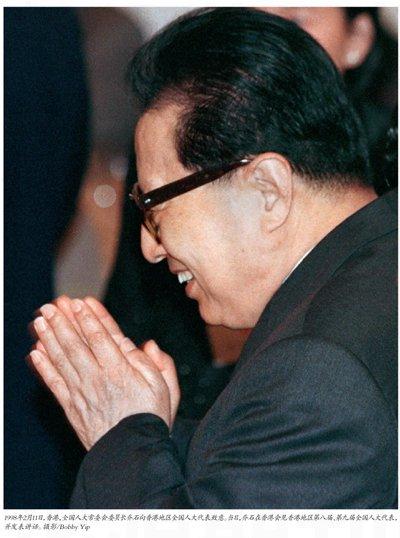

我最敬重的那個人去了

吳興唐

他是一個十分內向的人,平時言語不多,用上海人的話說,就像“熱水瓶”,內熱外冷,內心對事業、對家人尤其是對夫人郁文充滿著熾熱的情感.

6月14日早晨,得到喬石同志逝世的消息,我心中十分悲痛,難以用語言來表達。

喬石年事已高,我早知道他身體不好,住在北京醫院已有經年。但他沒有器質性疾病,每天上午還唱唱歌,寫寫大字。

也許,在他內心中,夫人郁文的去世對他打擊太大。他是一個十分內向的人,平時言語不多,用上海人的話說,就像“熱水瓶”,內熱外冷,內心對事業、對家人尤其是對郁文充滿著熾熱的情感。

2013年初,郁文去世。家人都瞞著他,也不讓他回家住,生怕他觸景生情。多日、幾個月甚至一兩年都不見郁文,他心里可能有數。他有時會問在醫院陪伴他的妹妹:“郁文怎么多日不見?”他妹妹就說:“前幾天不是來看過你了嗎?怎么不記得了?”他“哦”了一聲,再不說話。但他心中肯定已經知曉。有一次他寫大字,突然寫了一個“奠”字。也許,這是送給郁文的。

他的秘書陳群經常會告訴我們“首長身體還可以”的消息,大家聽到后都很感欣慰。《喬石談民主與法律》這本書已經出版,我們正在編他的第二本、第三本文集,內容十分豐富。他經歷了改革開放的重要決策過程,特別是80年代末90年代初的重要轉折時期,有獨到的看法和論述。我們希望他有生之年能看到這兩本文集的出版。可惜,天不從人愿。

喬石是“革命前輩”,我是解放后新中國培養的“三門干部”(走出家門進校門、走出校門進機關門),由于年齡和職務的差距,實際上我和他的直接聯系并不多,但我對他十分敬重,他的講話和人格魅力都深深印入我的腦中,他實事求是研究問題的態度、謙和甚至是溫良恭儉讓的作風,都是我為人處事的榜樣。

與喬石的工作接觸

我同喬石的聯系主要是兩個方面。一是我在中聯部研究室工作,郁文是研究室主任。喬石喜歡研究問題、了解實際情況,有時通過郁文要我到他家里去談談。二是我那時是中聯部新聞發言人,喬石會見中聯部和中國國際交流協會的重要外賓,都由我發布新聞。按照慣例,首長見外賓之前都要有一小時左右的匯報時間。特別是90年代初的幾年,他幾乎每個月都要會見一次中聯部的外賓。除匯報情況外,他總提出一些探討性問題,要我發表意見。

1984年秋,喬石已離開中聯部,調任中共中央書記處候補書記,兼中組部部長。因為我曾在中國駐聯邦德國大使館工作,他通過郁文給我出了一個題目——德國現代企業制度情況,叫我準備一下,到他家去談。

幾天之后,我到他家,一般性地做了介紹。他笑著說:那些粗線條的事我也了解,我要了解具體情況,現代企業制度究竟如何運行,企業和中央及地方政府究竟是怎樣的關系,工人和職員如何參加管理,中央政府如何對經濟進行調控。我詳細報告后,他說:“你了解情況不少。我們現在要推動現代企業制度困難重重,怕這怕那,找不出一種辦法。我想,主要要靠我們自己探索,但可以參考外國的先進經驗,德國的經驗很好,我們應借鑒。這些經驗不存在姓‘資還是姓‘社的問題。”

從1988年開始,蘇聯和東歐國家的政局發生重大變化。90年代初,蘇聯解體、冷戰結束,國際格局發生急劇變動。中央政治局要中聯部提出分析報告。一天晚上8點多鐘,郁文給我打電話說:“老喬請你來一趟。”喬石要我談了對蘇東劇變的看法和我們應采取的立場。在這次談話中,喬石提出:應吸取過去的教訓,不要再搞公開論戰。中國主要的事情是把自己的事情辦好。對內應堅持改革開放,對外要堅持和平共處五項原則。

1992年初鄧小平南巡講話之后,喬石在中央黨校和在外地的多次講話中,都強調鄧小平講話的重要指導意義。喬石說:小平同志的講話針對性很強,他已大約有兩年沒有公開講話了,這次講話是經過深思熟慮的。他把黨內值得注意的和要防止的問題和思想傾向都講清楚了,很多極重要的問題都講到了。有些話比整理出來的文件講得還要尖銳,還要直截了當。喬石還聯系實際,闡述了加深加快改革開放的觀點。

編寫《喬石談民主與法制》時,在編寫組會上,郁文告訴我們:“老喬的講話內容當時被一份《內參》摘編了,小平同志看到后要中辦轉告說,很久沒有看到這樣好的講話了。”

家規

喬石的書法在中聯部和社會上都是很出名的。在一次會見外賓后,我們聊起了這個話題。

喬石告訴我,他年輕時學過美術,后來有了興趣,就照著字帖練。他還曾經想拜啟功為師學習書法,和啟功多有交流。據我所知,喬石80大壽時,啟功寫了一副對聯贈喬石:“八袟長青河清海晏,千秋篤祜國泰民安。”

我告訴他:“喬石同志,許多人都知道您的書法很好,經常有一些單位和個人因很難找到您,所以想通過我希望您為他們題字。有的人還很著急,為求得您的墨寶,直接送來禮品和錢。”喬石說:“一支筆和一分錢都不能收,送來的統統要退回去。請郁文和你一定要把好這個關。”

喬石和郁文對子女和親屬要求十分嚴格,人所共知。郁文告訴我,喬石給家人立了一個規矩,上門送禮的堅決退回,不管什么人都不要講情面。曾任中聯部副部長和中國國際交流協會副會長的張香山跟喬石比較熟悉,他有一次對我說:“老喬在許多重要機構任過要職,又是黨和國家的重要領導人,但他從不任用親信,更不拉幫結派。有人說他過于講原則而不講情面,以后會吃虧的。我不這么認為。我認為這是黨的好傳統,也是從中聯部王稼祥部長起就建立起來的好作風。”

退休之后

1999年春,在喬石卸任黨和國家領導職務一年之后,我到他家拜訪了他。

喬石告訴我,他現在“無官一身輕”,可以同家人多接觸了。“過去由于工作事務忙,同孩子們接觸很少,他們對我也有點意見。好在他們都自己努力,自力成才。”

他還告訴我,自己想研究黨史。“黨史最重要的是要寫好經驗與教訓,上升為理論。”他說自己正在考慮,有什么經驗與教訓可以上升為理論的。

他談到:“馬克思認為,發達國家可以同時起來革命,同時實行社會主義。但這是做不到的。列寧在十月革命初期實行‘戰時共產主義政策,取消貨幣。后來實行‘新經濟政策有了改變。我們黨從50年代中期開始就實行‘左的政策,一直到‘文化大革命,想馬上進入共產主義。總是想急于求成,結果欲速則不達。還有,毛主席提出將馬克思主義同中國實際相結合的理論,領導中國革命走向勝利,但什么是中國實際?如何調查和研究中國的實際情況?我們往往對形勢估計過于樂觀。我們同時還要準確地研究世界,研究當代資本主義和當代社會主義的發展。”

接著,他又深情回憶起在中聯部工作和生活的情況。他說:“那時在中聯部,工作雖很辛苦,但很單純,同志間關系也很單純。當時我們可以憑票去指定商店去買冰箱。為了要不要買冰箱,還開了一個家庭會議,討論決定。大家還每天早晨一起去河邊跑步。你記得嗎?現在想起來還是挺有意思的。”

2011年9月,我應郁文之邀,參加了喬石文集編輯組。郁文在世時,我們經常去喬石家討論文集之事。喬石這時身體已經不太好,不多說話,我們也不便多打擾。但他對熟悉的人還是認識的。

他每天吃完早飯一般都要跟家人和身邊工作人員一起唱歌,唱的都是老歌,如《解放區的天是明朗的天》《咱們工人有力量》等,然后寫毛筆字。每星期看一場電影,而且一直看完。

郁文曾告訴,她和一些老同志都希望喬石寫本回憶錄。“但老喬說,他就是一個普通人,做了些事,沒有什么可寫的。”

(作者系中共中央對外聯絡部研究室原主任、當代世界研究中心研究員)