一個法國醫生與近代中國的隱秘往事

100多年前,一批像貝熙業一樣的法國學者、外交官、軍人帶著對東方古國的浪漫想象,來到“像月球一樣遙遠的中國”。他們為中國帶來了技術和善意,也在無意中介入了一段復雜的歷史,成為中國“三千年未有之大變局”的親歷者。在新中國成立后,他們卻黯然回國,其后逐漸被中國遺忘。直到近日,一部《貝家花園往事》紀錄片的籌拍和播出,那些不該被淡忘的歷史才得以重見天日.

在被歷史遺忘半個多世紀以后,貝家花園和它的主人才開始被人想起。

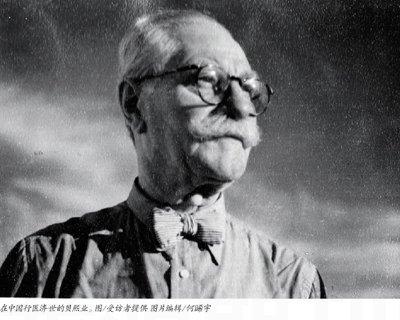

去年,在中法建交50周年紀念大會上,中國國家主席習近平專門提到一個過世已久的法國人, “我們不會忘記,無數法國友人為中國各項事業發展作出了重要貢獻。他們中有冒著生命危險開辟一條自行車‘駝峰航線、把寶貴的藥品運往中國抗日根據地的法國醫生貝熙葉……”這個在1954年被遣送回國的法國醫生貝熙業,在隔了半個多世紀后,終以功臣的形象被這個國家首肯,并成為中法友誼的一個重要符號。

貝家花園的星期三

1913年到達中國之后的42年間,貝熙業歷經晚清、民國、抗日、解放,處于中國“三千年未有之大變局”的漩渦中心,他在這個國家得到了聲譽、財富和社會地位,還有一個中國年輕女子的愛情。

貝熙業擅長外科,到京后不久,他為腰部生疽生命垂危的官員開刀去毒,官員兩個月之內就康復了。這在當時依然對西醫持懷疑態度的中國達官貴人中轟動一時,貝熙業成為京城上流圈子爭相邀請的西醫大夫,他的患者包括孫中山、黎元洪、段祺瑞、蔡元培等。

貝醫生被稱為“皇帝的醫生”。作為袁世凱醫療顧問,他獲得過袁世凱親自頒發的三等文虎勛章。這是1912年底設立的一項勛章,專門獎勵陸海軍功勛卓著的將士,但頒發給外國人則只有大總統才有特權。1916年6月,袁世凱患尿毒癥驚惶彌留之際,貝熙業為他進行了最后的手術。

除了擔任私人醫生,貝熙業還身兼中法兩國政府的數個公職。根據留下的資料推測,僅北京大學校醫一項月薪就達200大洋,再加上諸多顧問、醫官、院長、教授的頭銜,貝熙業當時一個月的收入合起來可能是一筆天文數字。

貝熙業全名讓-熱羅姆-奧古斯坦·貝熙業,1872年生于法國山區新浴堡市,畢業于海軍醫學院,獲醫科博士學位。他曾以軍醫身份先后到印度、波斯等法國在亞非地區的殖民地。在1913年到中國任使館醫官時,貝熙業已經41歲。

貝熙業為人豪爽,每逢周三,他都會在位于使館區不遠的大甜水井16號的家中舉辦沙龍,款待中法友人。沙龍上,美食、茶點、煙酒齊備,賓客少則三五人,多則十幾人。

前駐華大使毛磊這樣描述沙龍:

“大家見面,問候寒暄,交換近來的種種消息。人們談論的內容,不外是這個處于危機之中的國度一周來發生的重大事件,包括京城里的爾虞我詐,以及外省的形勢變化;多為賓客們旅行與活動的所見所聞。最后,還要根據《北京政治》月刊發布的消息,互相報告哪些人要走了,哪些人抵達了。”

宴會來賓名單中不但有法國文學家謝閣蘭,漢學家鐸爾孟,外交官阿歷克斯·萊熱,也有許多民國名流,特別是有赴法訪問或工作經歷的人。他們中有北洋政府要員,如曾任總理、外交總長的孫寶琦,曾代理國務卿、任外交總長的陸征祥,容齡和她的姐姐德齡;也有支持孫中山國民政府的同盟會元老蔡元培、李石曾、汪精衛等。沙龍中的中法精英還曾掀起一場改變中國歷史進程的勤工儉學運動。

1923年,貝熙業在北京西山地區親自設計建造一組中西合璧的花園建筑。建筑分為三組,一座歐洲城堡式石樓,五間中式廳堂和餐廳,以及中西合璧的二層樓房和花園。當地人稱“貝家花園”。貝家花園對當時的使館區的人來說,是一個神秘的存在,因為從城里騎馬至西山,需要整整一天的時間。

此后,位于城內的周三沙龍逐漸移至西山的貝家花園。西山也逐漸成為中法精英聚會活動的主要地區。

特殊的中間人

1915年6月,“民國四老”之一的李石曾等人在巴黎發起成立“留法勤工儉學會”,提倡“勤以做工、儉以求學,以勞動者之智識。”轟轟烈烈的“留法勤工儉學運動”自此拉開序幕。

在好友鐸爾孟的邀請下,貝熙業也加入其中,擔任中法大學法國方面的董事。貝熙業在法國駐華使館中官階高,醫術高明,在中外圈子中備受尊重,因此,許多需要法國人出面組織的事情基本都由貝熙業牽頭。

1919年3月17日,日本因幡丸號從上海黃浦江碼頭起航,第一批89名中國勤工儉學生乘船去法國留學。1919年至1920年間,共有17批近2000名中國學生赴法勤工儉學,他們當中涌現了許多革命先驅和新中國的締造者,其中最著名的當屬周恩來和鄧小平。

那時的貝熙業,還負責為赴法學生進行體檢,填寫體檢報告,并代表法華教育會為他們簽發赴法推薦信。他因此與周恩來等人結識,并成為朋友。

在貝家花園碉樓的底層鐵門門楣上,有一幅小石匾鑲嵌在墻上,上面是李石曾題寫的“濟世之醫”四個大字。除了達官顯貴,貝熙業也為普通百姓治病,費用全免。貝家花園山坡上的碉樓原本用來防御,貝熙業將其改建為為村民治病的診所。

1932年,上海震旦大學醫學院得到教育部認可成立時,邀請貝熙業出任首任院長。在貝熙業擔任院長的6年時間里,震旦大學醫學院奠定了在中國醫學界的地位。新中國成立后,震旦大學醫學院與其他醫學院合并為上海第二醫學院(今為上海交通大學醫學院),新中國醫學界數位專家和學科帶頭人都來自這里。

二戰期間,日本入侵中國后,貝家花園觥籌交錯的生活被迫暫停,但貝熙業并沒有停止和中國友人的互動。

貝家花園與平西抗日根據地相接,日本兵不敢輕易對法國人進行搜查,因此貝大夫受朋友的委托,承擔起秘密運送平西根據地所需藥品的任務。貝熙業在城內和西山的兩處宅第成為平西與北平城的秘密交通聯絡站。在很長一段時間內,貝熙業所做的這些事情都不為人所知。只有在史料中有零星記載。

《北平人民八年抗戰》一書有這樣的記述:幫助地下黨黃浩經北平西山運藥的,還有一位法國朋友貝熙業大夫,五十多歲(年齡有誤,1940年貝大夫已近70歲)的貝大夫騎自行車運藥,載重幾十斤,從城里到妙峰山下,行程數十里。后來他買了雪鐵龍小汽車,開始用自己的小汽車運藥。貝熙業甚至親自秘密為八路軍做過手術。

突然成為“不受中國歡迎的人”

抗戰勝利,國共交惡。1948年底,通往西山的路被切斷,東交民巷的外交使團人心惶惶。法國大使館要求在華法國人撤走。

而此時,貝熙業已經把自己當成了一個真正的中國人。他能說一口流利的中文。春秋他身著長袍大衫,夏天則麻衫布鞋,手搖蒲扇,已經完全是一個地道的老北京。他離不開北京,甚至和老友鐸爾孟在西山買了一塊墓地,打算終老于此。

貝熙業沒有離開中國的另一個原因是基于自己的判斷,雖然局勢動蕩,但貝熙業對新的政權充滿信心。共產黨的多位領導人,如周恩來、鄧小平、陳毅等人,當年都參與赴法勤工儉學,貝熙業曾為他們進行行前的體檢,算得上故交。

他在給親友的信中寫道,“這里缺醫少藥,我的病人都離不開我,我的職責讓我繼續留在這里。”而此時,貝熙業也迎來了人生中的第二次春天。經過將近十年的接觸和交往,1952年,80歲的貝熙業和28歲的中國姑娘吳似丹登記結婚。

然而形勢并沒有他想象的美好。到了50年代,法國繼續承認中華民國,留在北京的法國大使館已失去了外交地位,貝熙業也失去了教授和校醫職務,只能成為一個私人診所的醫生。不少熟人和朋友依然找他看病,北安河一帶的村民有了病也照舊來西山貝家花園。

壞消息接踵而來。建國后破獲的多起間諜案的主角,都與貝熙業來往過密。1954年6月,82歲的貝熙業遭遇了嚴峻的危機:行醫執照被衛生局收回后,他在中國居住的合法性遭受質疑。

當時貝熙業只有兩種選擇:加入中國國籍,或者離開中國。

同年7月,貝熙業在給周恩來總理的信中寫道:“我把中國當做第二祖國,把中國人當成我的人民,我認為自己配得上作為這個國家的客人。我在這里有我全部的財富,全部最寶貴的情感……我希望在鄉間與愛我的妻子一起度過殘生,不愿意離開。當中國抵抗外國的侵略,我們共同敵人的侵略,這時,我冒著生命危險,穿過日軍的檢查站,提供藥品,治療共產黨戰士,給他們做手術,并把他們藏在鄉間的房子里。我冒著最大的危險,把城里的情報人員轉移出去。我所做的是一位中國愛國者的行為。但是除此之外,我僅僅只是做一位醫生應盡的職責,而不管其他任何事情。”

作為軍人,貝熙業不愿意放棄法國國籍。82歲,在生命的最后時段,他被迫回到法國,“重新開始”。

“我的孩子或孫子輩會再看到它們”

1954年10月,貝熙業離開中國時,身上被允許帶30美元。他有五箱古玩被海關禁止帶出境,至今保留在法國大使館。離開的時候,貝熙業帶走了手稿、照片、獎章、證書、書信、書籍,以及一個裝著蒙古云雀的鳥籠。

經周恩來總理特批,妻子吳似丹得以與貝熙業同行。

回到法國后,因為經濟窘迫,貝熙業只能帶吳似丹回到奧維涅村莊的沙特拉夫。奧維涅是個山區,村莊只有400多口人,這是貝熙業出生和長大的地方。一別60多年,曾經輝煌,如今卻落得一貧如洗,貝熙業重新回到人生的起點。

吳似丹是輔仁大學美術系畢業生,出身名門,是被伺候慣了的小姐。但她不得不適應砍柴種地的生活,同時要照顧年老的貝熙業。他們建造了一座小木屋來安頓自己,門前一條小河,他們的兒子路易記得母親喜歡坐著看遠處的山,她覺得那兒很像北京的西山。

1958年貝熙業去世,吳似丹34歲,路易才3歲。那一年,中國正經歷大躍進,吳似丹與北京家里的聯系越來越困難。有一次電影院放映中國電影,吳似丹看到中國的畫面,聽到中國的音樂,失聲痛哭。

在奧維涅這個小村莊,人們看路易這個混血兒的眼光是異樣的,同學們都叫他“小毛(澤東)”。所幸,路易聰明,學習優異。他選擇跟隨父親腳步,在15歲時考上了海軍醫科學校,從此離開奧維涅。

吳似丹余生都守著他們最后的家,一直到89歲去世。她內向、孤僻,很少與外人來往。貝熙業去世后,她靠賣畫和給人打零工補貼家用。她不讓兒子學習中文,也很少對他說起那段中國往事。

如今,西山腳下還有村民能回憶起貝家花園曾經的主人是個法國洋人,但他到底叫什么名字,長什么樣子,是何來歷,已經鮮有人知。半個多世紀以來,這段風云歷史就這樣被逐漸淡忘,只剩廢棄的貝家花園隱隱透露著這里曾有不凡的過去。貝家花園在很長一段時間內被閑置,門窗用磚塊封住,屋內漏雨破敗,屋外荒草叢生。

直到 2013年5月,貝家花園被北京市名城委員會辦公室列入保護試點,在海淀區政府的主持下修繕一新。2014年4月,路易第一次回到西山,走進父母相識相戀共同生活過的地方。

在他回北京的前一天,到訪法國的中國國家主席習近平特意接見了他。

在整理資料過程中,路易發現一張父親寫于1953年的便條:

“我剛剛翻閱了我的資料,它們未加整理,我已習慣了這種雜亂。

我關上抽屜,也許永遠不會再打開它。

我忽然想到,也許有一天,我的孩子或孫子輩會再看到它們,會因此知道這里面珍藏著我在中國漫長歲月中得到的小小榮譽。”