圍手術期法洛四聯(lián)癥患者血液流變學變化與術后出血關系*

羅志方 江美蘭 李章紅

法洛四聯(lián)癥(Tetralogy of Fallot,TOF)屬于青紫型先天性心臟病,其病理畸形表現(xiàn)為主動脈騎跨、肺動脈狹窄、室間隔缺損和右心室肥厚,是臨床中較為常見的復雜型先天性心臟病,居于嬰幼兒紫紺型心臟畸形首位,在我國發(fā)病率約占青紫型先天性心臟病的55%,占先天性心臟病的10%[1-2]。術后常發(fā)生胸腔內(nèi)滲血,甚至大出血,嚴重威脅患者的生命健康,往往需要大量輸血或二次開胸止血,才能挽救患者的生命,增加了患者手術的危險程度及經(jīng)濟和心理負擔[3-4]。本次研究主要監(jiān)測圍手術期法洛四聯(lián)癥患者血液流變學指標,尋找出圍手術期患者血液流變學指標的變化規(guī)律,分析術后出血與血液流變學變化之間的關系,進而采取相應的方法和措施防治法洛四聯(lián)癥患者術后出血的發(fā)生,并作如下報告。

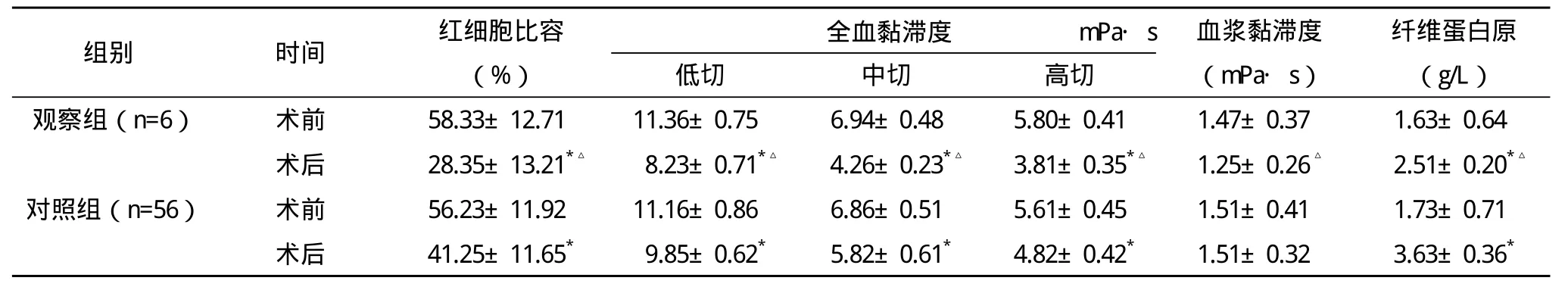

表1 兩組手術前后的血液流變學指標比較(s)

表1 兩組手術前后的血液流變學指標比較(s)

*與同組術前比較,P<0.05;△與對照組比較,P<0.05

?

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究選取贛南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院胸心外科2011年6月-2014年12月收治的法洛四聯(lián)癥患者共62例,其中女22例,男40例,平均體重(12.5±6)kg,平均年齡(5.5±4.3)歲。根據(jù)引流量將患者分為觀察組6例即術后出血≥3 mL/(kg·h)和對照組56例即術后未出血≤3 mL/(kg·h)。觀察組女2例,男4例,平均體重(12.3±5.0)kg,平均年齡(5.7±3.6)歲;對照組女20例,男36例,平均體重(13.6±6.0)kg,平均年齡(4.6±3.5)歲。兩組的一般資料比較,差異均無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。根據(jù)美國紐約心臟病學會(NYHA)分級標準,Ⅰ級:體力活動無明顯癥狀;Ⅱ級:日常活動有癥狀,心臟開始發(fā)生結(jié)構變化;Ⅲ級:輕微活動有癥狀,有明顯的心臟結(jié)構改變;Ⅳ級:休息時即表現(xiàn)心衰癥狀,結(jié)構性心臟病,即終末期心衰。所有患者術前的NYHA心功能分級均為Ⅰ~Ⅱ級,術中主動脈阻斷時間(82.7±45.3)min;體外循環(huán)轉(zhuǎn)流時間(116.3±48.2)min。

1.2 方法 62例法洛四聯(lián)癥患者分別在術前、術后第1天采集血液標本,并立即送檢完成檢測全血黏度、紅細胞比容、血漿黏滯度和血漿纖維蛋白原。低中高切下的全血黏滯度、紅細胞比容及血漿黏滯度采用北京普利生精美儀器研究中心的LBY-N6A型旋轉(zhuǎn)式血液黏度計測定,纖維蛋白原采用天津卡文公司的凝血儀測定,凝血酶試劑使用美國ASSAYPRO公司生產(chǎn)[5]。

1.3 觀察指標 檢測記錄并比較兩組的術前及手術后1 d的全血黏度、紅細胞比容、血漿黏度和血漿纖維蛋白原。

1.4 統(tǒng)計學處理 使用SPSS 20.0統(tǒng)計軟件進行處理,計數(shù)資料采用(s)表示,以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

觀察組術前不同切變率下的紅細胞比容和全血黏滯度均高于對照組,血漿黏滯度、纖維蛋白原均低于對照組,但兩組比較差異均無統(tǒng)計學意義(t=0.310、-0.547、1.641、1.144、-1.125、-0.087,P=0.757、0.587、0.106、0.257、0.265、0.931);觀察組術后紅細胞比容、全血黏滯度、血漿黏滯度、纖維蛋白原均明顯低于對照組,兩組比較差異均有統(tǒng)計學意義(t=-4.428、-11.774、-11.966、-12.672、-2.066、-11.898,P=0.000、0.000、0.000、0.000、0.000、0.000);兩組術后的紅細胞比容、全血黏滯度均明顯低于術前,纖維蛋白原高于術前,差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表1。

3 討論

外科矯治法洛四聯(lián)癥患者的心臟畸形是治療的金標準,而體外循環(huán)手術容易擾亂患者的內(nèi)環(huán)境穩(wěn)態(tài),尤其是血液系統(tǒng)的平衡,引起血液流變學各種參數(shù)的變化,突出地表現(xiàn)為出凝血功能的失衡,多數(shù)患者在術后常發(fā)生胸腔內(nèi)嚴重滲血甚至大出血,嚴重威脅患者的生命健康[6-7]。

由于法洛四聯(lián)癥患者先天心臟畸形存在著右向左分流,動脈內(nèi)飽和度低,刺激骨髓增生造血,代償性紅細胞增加,伴隨紅細胞壓積和血液黏滯度的上升,容易造成高黏稠度綜合征,從而誘發(fā)一系列血液流變學改變[8]。考慮法洛四聯(lián)癥患者存在高黏滯血癥,易形成微循環(huán)血流瘀滯,造成各臟器產(chǎn)生彌漫性血管內(nèi)微血栓,導致纖維蛋白原和血小板減少,進一步加重血小板功能降低,出現(xiàn)凝血功能異常[9]。體外循環(huán)中血液預充稀釋雖然可以使患者紅細胞壓積和血液黏滯度下降,對血液成分和微循環(huán)的灌注起到保護作用,但主要是體外循環(huán)會損害血細胞,特別是心內(nèi)體外循環(huán)手術中負壓吸引和血泵灌注對血細胞的破壞嚴重,造成血細胞質(zhì)量和數(shù)量明顯降低,更加影響凝血功能[10]。

本研究中,觀察組術前低中高切變率下的紅細胞比容和全血黏滯度均高于對照組,血漿黏滯度和纖維蛋白原均低于對照組,但兩組術前比較差異均無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。兩組手術前的纖維蛋白原均低于正常水平,而低中高切變率下的全血黏滯度、紅細胞比容則高于正常水平,主要原因是法洛四聯(lián)癥患者先天心臟畸形存在著右向左分流,導致器官組織缺氧,刺激促紅細胞生成素分泌,產(chǎn)生大量紅細胞,導致全血黏滯度及紅細胞比容增高,引起纖維蛋白原代償性降低。法洛四聯(lián)癥矯正術術后,患者的紅細胞比容、全血黏滯度和血漿黏滯度逐漸恢復降低,術后全血黏滯度和紅細胞比容低于術前,纖維蛋白原高于術前,但觀察組紅細胞比容、全血黏滯度、血漿黏滯度和纖維蛋白原明顯低于對照組,兩組比較差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。由于心內(nèi)畸形的矯正,消除右向左分流,改善了全身慢性缺氧,術中的血細胞破壞以及術后胸腔創(chuàng)面滲出,使術后紅細胞比容逐漸向正常水平恢復,造成手術前紅細胞比容明顯高于手術后。由于體外循環(huán)造成手術后患者凝血功能障礙,代償性提高纖維蛋白原,手術后患者纖維蛋白原明顯高于手術前水平[11]。與此同時分析血液流變學的改變情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)術后出血早期存在血液中紅細胞比容、全血黏度明顯偏低,也存在凝血系統(tǒng)的激活,纖維蛋白原偏高,血液流變學改變和疾病的嚴重程度相關,并且是導致術后出血重要因素[12]。術后出血患者血液流變學指標異常情況明顯突出,血液流變學指標異常可以作為判斷纖溶活性狀態(tài)的輔助指標[13]。

筆者認為圍手術期法洛四聯(lián)癥患者血液流變學指標異常,早于臨床癥狀出現(xiàn),異常血液流變學指標可作為術后出血的診斷依據(jù)之一,其能更早預測患者術后出血。術后對血液流變學變化明顯患者提早進行預防,補充冷沉淀或各種凝血因子是減少術后出血的重要途徑,有助于改善患者的凝血功能,進而降低患者死亡率、減少出血相關的并發(fā)癥,改善預后[14-15]。但本次研究樣本量較少,血液流變學指標水平隨著病程發(fā)展的變化規(guī)律有待進一步研究。

[1]黃慶飛,趙文,李春麗,等.先天性心臟病的臨床診治進展[J].中國醫(yī)學創(chuàng)新,2011,8(20):191-192.

[2]王亮,陳鵬.先天性心臟病合并肺動脈高壓的藥物治療進展[J].中國醫(yī)學創(chuàng)新,2010,7(23):192-194.

[3]楊哲,張廣福,姜冠華,等.體外循環(huán)術后出血處理[J].中國綜合臨床,2001,17(5):394.

[4]蔡維明,邱兆鳧,李穎則,等.體外循環(huán)心內(nèi)直視手術的術后出血及心包填塞的外科治療[J].上海醫(yī)學,2003,26(11):828-830.

[5]陳飛,莊恒成,賈妙興.同型號儀器不同地區(qū)血液流變學指標參考值的比較[J].中國醫(yī)學創(chuàng)新,2014,11(29):102-104.

[6]卜金縣,張繼蘭.人體位季節(jié)改變對血液流變學參數(shù)的影響[J].中國醫(yī)學創(chuàng)新,2011,8(31):11-13.

[7]李小霞.探討手術患者凝血功能指標監(jiān)測變化的臨床意義[J].中國醫(yī)學創(chuàng)新,2014,11(29):143-146.

[8]張帆.青紫型先天性心臟病的血液流變學及其并發(fā)癥的防治[J].國外醫(yī)學:兒科分冊,1989,10(6):302-306.

[9]王宏生,程佩萱.青紫型先天性心臟病患兒的凝血改變和血栓彈力圖觀察[J].同濟醫(yī)科大學學報,1995,24(1):26-28.

[10]向道康,李正倫,閻興治,等.不停跳心臟手術圍術期血液流變學變化[J].貴州醫(yī)藥,2002,26(5):405-406.

[11]李小霞.探討手術患者凝血功能指標監(jiān)測變化的臨床意義[J].中國醫(yī)學創(chuàng)新,2014,11(29):143-146.

[12]張愛華,邴學華,張俊華.體外循環(huán)心內(nèi)直視手術后出血觀察分析及護理體會[J].河北醫(yī)學,2001,7(11):1038.

[13]吳國友,呂遠棟,劉小利,等.急性腦梗死患者血漿t-PA、PAI-1水平及血液流變學指標變化的相關性分析[J].心腦血管病防治,2011,11(2):117-119.

[14]文平,蔣群芳.新生兒常規(guī)凝血功能檢測指標參考區(qū)間調(diào)查[J].中國醫(yī)學創(chuàng)新,2012,9(15):153.

[15]沈立,景華,張石江,等.紫紺型心臟病患者圍體外循環(huán)期血液流變學研究[J].醫(yī)學研究生報,2000,13(6):381-383.