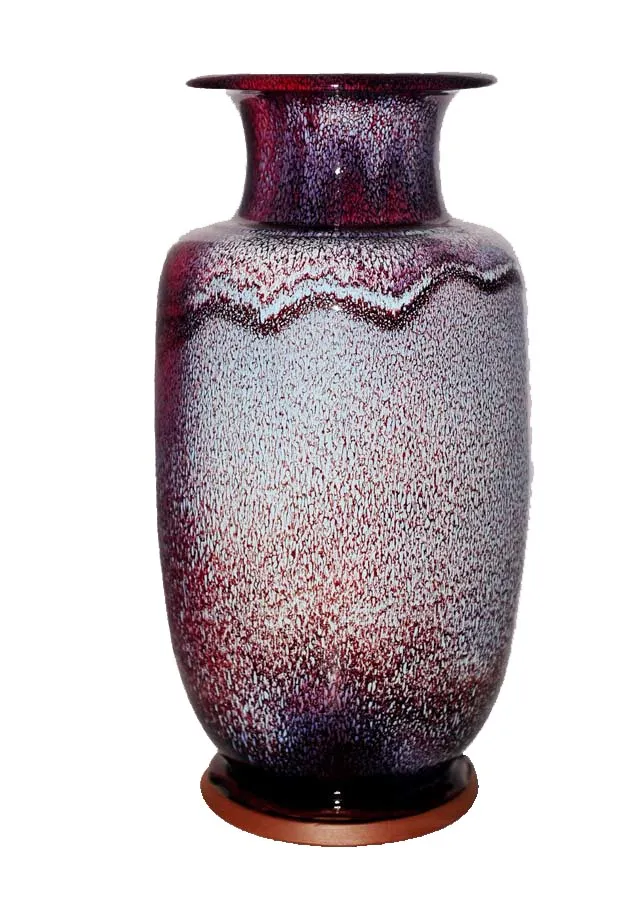

神垕·窯變

_趙慧瓊 _李新建

“大河之上,天地之中,窯變一幅畫。千年丹青難描它,紅若胭脂,青如翠,都是情牽掛,都是心變化……”電視劇《大河兒女》主題曲《窯變》悠揚華美的曲調又在耳邊回響,這部以鈞瓷為切入點,以七十二窯窯主們精益求精的技藝爭霸故事為引線,弘揚中原兒女“忠義、仁愛、包容、寬厚”精神劇目掀起了鈞瓷文化熱潮。而劇中的“鈞瓷之鄉”河南省三河縣風鈴寨的原型,正是有著五千多年陶瓷文化積淀的鈞瓷文化發祥地——神垕鎮。

神垕鎮自唐代出現鈞瓷以來,逐步發展成為中國北方陶瓷中心之一。明清時期流行這樣一首民謠:“進入神垕山,七里長街觀。七十二座窯,煙火遮住天。客商遍地走,日進斗金錢。”由此可見當時之繁華景象。

悠久的歷史,給神垕留下了深厚的文化積淀和濃郁的人文景觀。走進神垕老街(俗稱“七里長街”),保存完好的古建筑群和世代傳承的鈞瓷文化氛圍讓你仿佛穿越了時空,走進了千年古鎮綿延起伏的歷史中。古樸典雅的民居建筑,彎彎曲曲的胡同、些許破落的大院門廳、斑駁的老墻,都在訴說著千年古鎮曾經的滄桑與輝煌。老街的周圍有四座古寨合圍,寨墻高大堅固,而且設有炮樓。街內主要建筑有伯靈翁廟、關帝廟、文廟、老君廟、白衣堂等。老街兩旁的明清古民居建筑鱗次櫛比,郗家院、白家院、溫家院、霍家院等院落保留比較完整。這些古建筑沿河而建,布局對稱,古樸大氣,是中國北方明清式建筑的典型代表。這些建筑留下的不僅僅是歷史遺跡,更是鈞瓷特色文化的博物館,與現代生活相交融,引領我們進入一世繁榮和一夢千年的回憶,共同演繹了中國唯一一座活著的古鎮。

我與神垕有著割不斷的情緣。當年高考,因為有些美術功底,我決定參加美術生的藝考。神垕鈞瓷職業學校培養了幾代優秀的鈞瓷藝人,是當時禹州市最好的美術學校,于是我就來到神垕鈞瓷學校學習美術備考。那時老街上的伯靈翁廟前的五四書店成了我的“備戰庫”,而我們這些身背畫夾的藝考學生也成了老街上的一道風景。聽當地的老人常說伯靈翁廟的窯神很靈驗,會庇佑神垕的子孫,我們趕忙到廟里祈禱,希望高考取得好成績。

古鎮戲樓

古鎮老宅

這座伯靈翁廟始建于宋代,正門為花戲樓,門旁兩邊石柱上鐫刻著一副對聯:“靈丹寶箓傳千古,坤德離功利萬商。”窯神殿內供奉著三尊神像:第一位是窯神孫伯靈(即孫臏),第二位是司土之神,第三位是司火之神,每一位神像背后都有一段優美動人的傳說。或許是神靈庇佑,在經過一段刻苦訓練后,我的美術專業課獲得了優異成績,收到四所大學的專業課達標通知書。

更為巧合的是,時隔五年之后,我大學畢業來到禹州市供電公司工作。第一年實習,我竟又被分配到神垕鎮變電站。在神垕這座神奇古鎮上,我開啟了人生新篇章。

如今的神垕,再一次華美綻放。七十二窯的后人們完好地傳承了鈞瓷燒制工藝,并把鈞瓷文化發揚廣大,推向了國際舞臺,實現神垕鎮的跨越式發展。目前神垕年產銷鈞瓷200萬件,擁有國家級、省級工藝美術大師60多人,成為河南省最大的陶瓷生產基地。

神垕用神奇的鈞瓷技藝實現了歷史與現代的對接,用火與土的交融,幻化出燦爛的光芒,用窯變的色彩繪制出更加燦爛輝煌的未來。