元江浙行省戶籍制考論

李治安

諸色戶計曾經是元代比較特殊的制度,也是自北方向南方移植且對江南社會結構、官民賦役關系等發生復雜影響的東西。關于元朝的戶籍制度,前賢論著成果斐然。然而,有關元江浙行省等江南地區的戶籍制,迄今尚無專文討論①黃清連:《元代戶計制度研究》,臺北:友紳有限公司,1977年。邱樹森、王頲:《元代戶口問題芻議》,《元史論叢》,第2 輯,北京:中華書局,1983年,第111—124頁。陳高華、史衛民:《中國經濟通史·元史經濟卷》,北京:經濟日報出版社,2000年,第21—30頁。劉如臻:《元代江浙行省研究》,《元史論叢》,第6 輯,北京:中國社會科學出版社,1997年,第95—117頁。。根據元代江南戶籍所呈現的若干形態,本文擬從至元十三年報省民數、至元二十七年抄數、諸色戶計制對元代江南社會結構的觸動和影響等方面予以初步考察,就教于方家同好。

一、至元十三年歸降伊始各路州上報戶口

徐碩《至元嘉禾志》卷六《戶口》載:

嘉興路,總計四十五萬九千三百七十七戶。儒一千八十八戶,僧四千二百二十八戶,尼三百三十七戶,道一百五十二戶,民四十五萬三千四百二十九戶,急遞鋪一百四十三戶。錄事司,總計六千五百八十戶。儒四百八十三戶,僧四百三十四戶,尼五十二戶,道一百八戶,民五千五百四戶。松江府,總計二十三萬四千四百七十戶。儒一百九十二戶,僧一千三百七十二戶,尼七十戶,道一十二戶,民二十三萬二千八百二十三戶。此至元十三年報省民數也。②宋元方志叢刊,北京:中華書局1990年,第4452頁,第4453頁。

嘉禾,為元浙西道嘉興路在宋代的舊稱,宋寧宗時曾升嘉定府。《至元嘉禾志》成書于世祖至元二十五年(戊子,1288年),故記載尚未直隸江浙行省的松江府,而不言元貞元年(1295)才升為該路屬州的海鹽州和崇德州。《至元嘉禾志》大體反映的是元世祖平定南宋之初嘉興路和松江府的戶籍狀況,尤其是能夠披露如下“至元十三年報省民數”的若干信息:

第一,所謂“至元十三年報省民數”,實即至元十三年(1276)江南歸降伊始各路州分別呈報朝廷中書省的戶口數,亦為納款和進入元帝國版圖的象征。然而,它并非元廷劃一登錄戶籍的結果,僅是新征服的江南地區逐路上報戶籍以供征稅派役的起點,同時也是其后正規抄籍的前提或基礎。

第二,該志記載浙西道嘉興路及松江府的戶計,有民戶、儒戶、僧戶、尼戶、道戶、急遞鋪戶、馬戶、船戶等8 種,名色數量比《至順鎮江志》減少2/3,而且醫、匠、軍、樂人、陰陽、驅、蒙古、畏吾兒、回回、也里可溫、河西、契丹、女真、漢人等戶計名色,尚未見蹤影。據王曾瑜研究,宋代社會最常見、最普遍的是“官戶和民戶”、“鄉村戶和坊郭戶”、“主戶和客戶”及五等和十等主戶四類基本戶名或戶口區分。此外還有并非法定戶名的單丁戶、吏戶、寺觀戶、軍戶、菜園戶、酒戶、坑戶、窯戶、匠戶、機戶、船戶、舶戶、市戶、紙戶等諸多習慣稱呼③參見王曾瑜:《宋朝戶口分類制度略論》,載《中日宋史研討會中方論文選編》,河北大學出版社,1991年;又載同氏《凝意齋集》,蘭州大學出版社,2003年1月。。兩相對照,《至元嘉禾志》中的僧戶、尼戶、道戶、馬戶、船戶、民戶、儒戶等名色,基本是沿襲南宋上述戶名及習慣稱呼。估計抄報匯總當地戶籍的具體操辦者主要是原南宋官衙胥吏,故而繼續沿襲諸多原南宋習慣稱呼亦順理成章。與此同時,也開始遵從元朝諸色戶計職業世襲的新制對南人原有戶籍進行了重新規范,譬如對民戶、儒戶和急遞鋪戶等,后者又是依據元廷軍情急務公文傳遞需要所新添。

第三,類似情況在新發現的元代紙背公文紙湖州路戶籍冊資料中也能見到一些蛛絲馬跡。如“一戶:施二十九,元系湖州路安吉縣移風鄉五管坎頭村人氏,亡宋民戶,至元十二年十二月內歸附,見于本村住坐應當民役”(冊一葉二十五上);“一戶:施百一,元系湖州路安吉縣移風鄉五管坎頭村人氏,亡宋民戶,至元十二年十二月內歸附,見于本村住坐應當民役”(冊一葉二十五下);“一戶:李捌秀,名錫老,元系湖州路德清縣北界人氏,亡宋乙亥年前作儒戶附籍,至元十三年正月內在本縣?附,于至元十六年蒙提刑按察司分司巡按官夾谷□事?分揀,入籍儒戶,見于本界住坐”(冊四葉九);“一戶屠小弍系湖州路德清縣千秋鄉伍都陸保人氏亡宋時機匠附籍至元十三年正月內在本都歸附?蒙本縣撥充本路織染局正色人匠見于本保住坐應?”(冊六葉一)。①參閱王曉欣、鄭旭東:《元湖州路戶籍冊初探—— 宋刊元印本〈增修互注禮部韻略〉第一冊紙背公文紙資料整理與研究》,打印稿。承蒙王曉欣教授、鄭旭東同學提供,特此致謝!雖然在名色稱謂方面以上公文紙印本湖州路資料中“亡宋民戶”、“亡宋乙亥前作儒戶”、“亡宋時機匠附籍”等與元民戶、儒戶和匠戶,大致類似,但二者在管理方式和內涵上依然存在明顯差異。例如宋代的民戶主要是相對于官戶(形勢戶)的一種稱謂,元之民戶則是以世代務農為職業特征的戶計;宋代儒戶和機匠等,大致屬于非法定和習慣性稱呼的戶名,元之儒戶和匠戶,又是世代以學儒和以工匠為職業的官方法定戶計。在公文紙印本湖州路資料的場合,遵從元朝諸色戶計職業世襲的新制,對南人原有戶籍進行重新規范的色彩同樣十分濃重。尤其是儒戶和匠戶,需要經由提刑按察司分司和縣級官府等衙門的“分揀”或“撥充”。引人注目的是,上述紙背公文紙湖州路戶籍冊資料中每戶在“計家”、“事產”之后幾乎都列有“營生”的相關記錄,且系宋元明戶籍戶帖資料中首次出現。盡管此“營生”記錄究竟是南宋遺留抑或根據元官方要求新增,目前難以遽然判定,但“營生”本身又和元朝職業戶計制存在某些相通之處。

在這個意義上,至元十三年歸降伊始包括嘉興路和湖州路在內的江南諸路州上報戶口數或“至元十三年報省民數”,既有原南宋習慣性戶名稱謂,又含某些元朝按職業戶計重新規范的色彩,尚處于由南宋戶籍制度向元代諸色戶計制度演化和過渡的狀態。

二、至元二十七年“欽奉圣旨抄數江南戶口”

如果說“至元十三年報省民數”尚處于由原南宋戶籍制度向元代諸色戶計制度的過渡,那么至元二十七年(1290年)“欽奉圣旨抄數江南戶口”則意味著上述過渡的基本完成和江南新的戶籍秩序的確立。

至元二十七年“欽奉圣旨抄數江南戶口”之說,見于《大德毗陵志輯佚·戶口》。又稱“至元庚寅籍民”、“大元至元二十七年本路抄籍戶口”和“通抄數”②劉蒙纂,楊印民輯校:《大德毗陵志輯佚·戶口》,南京:鳳凰出版社,2014年,第12頁。俞希魯:《至順鎮江志》卷三《戶口》,南京:江蘇古籍出版社,1990年,第84頁。張鉉:《至正金陵新志》卷八《民俗志·戶口》,宋元方志叢刊,第5642頁。馮福京等:《大德昌國州圖志》卷三,宋元方志叢刊,第6078頁。。以上均為元代現存方志中的確鑿記述,其中《大德毗陵志》和《大德昌國州志》“大元至元二十七年欽奉圣旨抄數”、“通抄數”等字,殊為重要。意思是說,此舉并非地方官府自行其是的操作和各自陸續上報,而是元廷頒布圣旨和統一組織的普遍性抄錄戶籍。若依元朝官府文書的說法,則應為《經世大典序錄·版籍》載:“迨南北混一,越十有五年,再新亡宋版籍,又得一千一百八十四萬八百余戶。”③蘇天爵編:《元文類》卷40,四部叢刊初編,第16頁a。另,《元史》卷16《世祖紀十三》至元二十八年十二月又載:“戶部上天下戶數……江淮、四川一千一百四十三萬八百七十八。”北京:中華書局校勘本,1976年,第354頁。《大德南海志》卷六《戶口》則言:“至元二十七年朝廷籍江南戶口。”宋元方志叢刊,北京:中華書局,1990年,第8413頁。后者說的“再新亡宋版籍”,特名“再新”,或是基于至元十三年歸降伊始各路州上報戶口數,至元二十七年在江南正式實施統一的登錄戶籍及翌年朝廷的匯總統計。另,《元史·世祖紀十三》和《無錫志》卷一《戶口》皆云:“戶部上天下戶數”,“至元二十七年天下郡縣上版籍”④王仁輔:《無錫志》卷一《戶口》,宋元方志叢刊本,第2187頁。。因至元二十七年登錄戶口及翌年匯總,系包括“內郡”、“江淮”、“四川”的全國統一措施⑤《元史》卷十六《世祖紀十三》,至元二十八年十二月辛卯,第354頁,,故至元二十七年江南抄籍,亦是“天下郡縣上版籍”的組成部分。

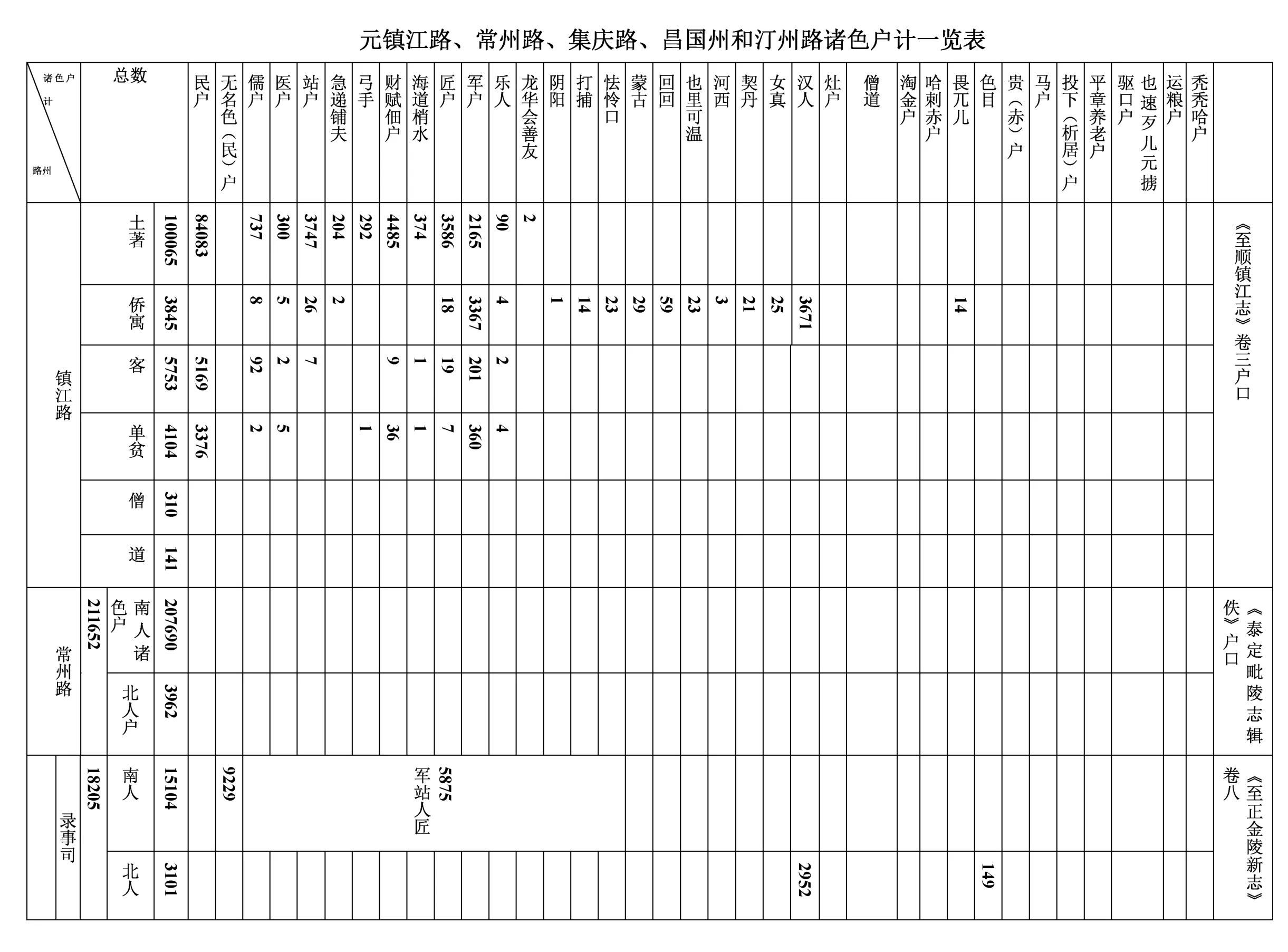

由于南北混一已經歷十五年,江浙等江南地區的戶籍狀況也較前發生了頗大的變化。請先看以下《一覽表》。

?

?

《一覽表》所依據的史料分別是記述浙西道鎮江路的《至順鎮江志》、記述常州路的《泰定毗陵志輯佚》⑥載楊印民輯校:《大德毗陵志輯佚》(外四種),南京:鳳凰出版社,2014年。、記述江東道集慶路(又名建康路)的《至正金陵新志》、記述浙東道慶元路昌國州的《大德昌國州圖志》,以及記述福建道汀州路戶口的《江浙須知輯佚》⑦載楊印民輯校:《大德毗陵志輯佚》(外四種),南京:鳳凰出版社,2014年。。五種方志接近流傳至今的元代江浙方志總數的一半,若連同前揭記述浙西道嘉興路的《至元嘉禾志》以及新發現的公文紙印本湖州路戶計資料,地域范圍可覆蓋江浙行省所屬四道,史料的權威性也比較強,故大抵可以反映元江浙行省的情況。又兼,《一覽表》中的鎮江等四路的戶口數與《元史》卷六十二《地理志五》所載數量大體相近,說明上述狀況亦與《地理志》及其所本《經世大典》等元廷官方記錄并不相悖。

從《一覽表》不難窺知,迄至元二十七年(1290年),江浙行省等江南地區的戶籍情況發生了北人“僑寓”與南人“土著”的雜居、諸色職業戶計的移植嫁接和投下戶計及驅奴私屬的增設等三方面的重要變化。

(一)北人“僑寓”與南人“土著”的雜居

元《至順鎮江志》中出現“僑寓”和“客”兩類新的稱謂,其下才是民、儒、醫、站、軍等諸色戶計。清劉文淇《校勘記》云,“僑寓”是指“久居其地而有恒產者”,“客”是指“暫居其地而無恒產者”①劉文淇:《校勘記》,南京:江蘇古籍出版社,1990年,第109頁。。筆者注意到與“僑寓”相關的兩條信息:其一,東晉初北方人南渡后曾在寄寓地設置“僑州郡縣”,寄寓的北方人又稱“僑人”②房玄齡:《晉書》卷十四,卷十五《地理志》上、下,第418頁,第420頁,第453頁;卷六十六《劉弘傳》,第1768頁,北京:中華書局校勘本,1974年。。而鎮江路恰地處當年“僑置”南徐州所轄區域內。其二,《鎮江志》“僑寓”類內又特有的蒙古、畏兀兒、回回、契丹、女真、漢人等北人種族戶計名色。鑒于此,“僑寓”和“客”當主要指謂移居鎮江路的北方蒙古人、色目人和中原漢人等。而《至順鎮江志》所載“土著”、“單貧”、“僧”、“道”四類,應該是鎮江路轄區內的本地“南人”。“土著”是相對于“僑寓”、“客”而言的,“單貧”、“僧”、“道”則完全是沿襲南宋習慣性舊稱。元代鎮江路內的居民無疑是呈現“僑寓”、“客”、“土著”、“單貧”、“僧”、“道”等雜居混存,亦即所謂北人與南人的雜居混存。其中,北人“僑寓”、“客”類,合計9598戶,大約相當于“土著”、“單貧”、“僧”、“道”類戶總數的9%。

《泰定毗陵志輯佚·戶口》對諸色戶計的具體情況失載,但在“……至庚寅(1290)抄定諸色戶計……本路抄數籍定諸色戶計”之后明書:“南人諸色戶二十萬七千六百九十戶”,“北人三千九百六十二戶”。并且逐一詳載所屬晉陵縣“南人”35110戶,“北人”40戶;武進縣“南人”21699戶,“北人”29戶;宜興州“南人”76538戶,“北人”217戶;無錫州“南人”70120戶,“北人”2042戶。③載楊印民輯校:《大德毗陵志輯佚》(外四種),南京:鳳凰出版社,2014年,第48—49頁。表明南人、北人雜居混存的情況在至元二十七年以后的浙西道常州路及其所屬州縣,同樣帶有普遍性。

《至正金陵新志》主要記載元江浙行省江東道集慶路錄事司及三縣二州情況。雖然缺乏集慶路的綜合統計,僅存三縣二州具體敘述,但所載頗為詳瞻,可為我們提供江南諸道行御史臺治所集慶路所轄諸色戶計的較豐富資料。該志在一司三縣二州記述中,除江寧縣外,一司二縣二州一概分為“南人”、“北人”兩大類,溧水州還有“南北諸色人戶”之稱。“北人”類內多是先記述了“色目戶”、“蒙古人戶”、“畏吾兒戶”、“回回人戶”、“契丹人戶”、“漢人戶”、“河西人戶”等種族戶計名色。其后“南人”、“北人”兩類內同樣載民、儒、醫、站、軍等諸職業戶計。該志與《毗陵志》類似,也沒有使用《至順鎮江志》“僑寓”、“客”、“土著”等陳舊模糊的稱謂,所使用的“南人”、“北人”稱謂更能準確反映元代四等人族群分野的實際情況,更富有歷史感。其中,錄事司北人3101戶,約占該司總戶數的17%;上元縣北人1011戶,約占該縣總戶數的3.58%;句容縣北人49戶,約占該縣總戶數的0.14%;溧水州北人41戶,約占該縣總戶數的0.071%;溧陽州北人117戶,約占該縣總戶數的0.184%。錄事司及二縣二州北人合計4319戶,約占該路總戶數(226379戶)的1.91%。

王元恭《至正四明續志》在保留“馬驛戶”、“水驛戶”、“僧道”、“灶戶”等零星記載的同時,亦載“回回壹拾玖戶”,“答失蠻貳戶”,“放良通事叁戶”等④王元恭:《至正四明續志》卷六《賦役·田土》,《回回等戶包銀》,宋元方志叢刊,北京:中華書局,1990年,第6513頁,第6414頁,第6522頁。。后者或可折射部分北人移居浙東道慶元路的情形。

以上浙西道的鎮江路和常州路,江東道集慶路,浙東道慶元路的若干方志資料表明:迄元后期,江浙行省所屬核心地區北人“僑寓”與南人“土著”的雜居的情況相當普遍,在該行省所屬四道中的三道(福建道除外)中都能找到具體確鑿的實例。這顯然是元朝混一南北的新格局之下北人隨軍事征服較多移居江南所造成。毋庸諱言,這些“僑寓”、“客”或“北人”等在陸續移居鎮江路、常州路、集慶路及慶元路及其與當地“南人”“土著”的混存雜居,既部分改變了江浙行省區域社會內單純土著的原族群成分,同時也直接帶入了北方的種族戶計和職業戶計制度。

(二)諸色職業戶計的移植嫁接

前述《至順鎮江志》中的“僑寓”和“客”之下,都有民、儒、醫、陰陽、站、急遞鋪、打捕、匠、軍、怯憐口、樂人等職業名色,“僑寓”類又特有蒙古、畏兀兒、回回、也里可溫、河西、契丹、女真、漢人等種族名色。這與前四汗時期北方“乙未年”(1236)“抄數”和“壬子年”(1252)“再行抄數”中已有的“達達、回回、契丹、女直、漢兒人等”和世祖至元八年(1271)三月圣旨頒布的“軍戶”、“站赤戶”、“諸色人匠”、“蒙古牌甲戶驅”、“諸色戶驅良”、“回回、畏兀兒戶”、“打捕戶”、“儒人戶計”、“急遞鋪”等①《通制條格》卷2《戶令·戶例》,杭州:浙江古籍出版社,黃時鑒點校本,1986年,第4頁,第7頁,第8頁,第10頁,第12頁,第13頁。,大同小異,或者可以說是前述北方諸色戶計在江南的“翻版”。鑒于此,《至順鎮江志》所載“僑寓”、“客”類中民、儒、站、打捕、匠、軍、怯憐口等職業戶計名色及“僑寓”類內蒙古、畏兀兒、回回、契丹、女真、漢人等種族戶計名色,應是隨蒙古、色目、漢人等“北人”移居鎮江路而直接移植來的北方迄至元八年業已形成的諸色戶計。其中,“僑寓”和“客”內數量多達3500 余的“軍戶”,當指謂鎮戍鎮江路的漢軍兵士。這與“鎮守鎮江上萬戶府”的建置所在顯然是相照應的②元制,軍籍系國家機密,一般漢人官吏不得與聞其事。此處奧魯老營在中原的漢軍3500 余戶卻赫然載于《至順鎮江志》之上,令人費解!。該志所載“土著”、“單貧”、“僧”、“道”四類本地“南人”戶籍中,同樣新出現了民、儒、醫、馬站、水站、遞運站、急遞鋪、弓手、財賦佃戶、海道梢水、匠、軍、樂人、龍華會善友、僧、道、驅等十六七種名色。諸如民、儒、醫、匠、軍、樂人、僧、道、驅等,部分直接照搬北方戶計名色,部分又可追溯到原南宋的非法定戶名。而南人內的“軍戶”,主要指謂新附軍及通事軍等③張鉉:《至正金陵新志》卷8 《民俗志·戶口》,第5642—5646頁。新附軍為收編原南宋兵卒而組成;通事軍來自南宋招降蒙古人、色目人等,因其通曉北族語言故得名,南宋滅亡后亦被元廷接收,改組為新附軍的一部分(陳高華等點校:《元典章》卷34《兵部一·新附軍》,天津:中華書局、天津古籍出版社,2011年,第1177頁。《元史》卷98《兵志一·兵制》,第2516頁)。。此時的新附軍,已大體完成向固定、世代為軍模式的改造,故也稱為軍戶。有些戶計則是結合東南當地情況,做了一定的變通。如馬站、水站、遞運站等,是依據江南驛站水路、旱路混存的情形,把站戶一分為三④鄭思肖:《鄭思肖集》,《大義略敘》:“今江南人,稍足者充站馬戶……蓄馬迎送賊曹,費用甚苦,一站九十里,將韃主急令者曰‘海青使臣’,一晝夜行或八站九站,遇站則易馬……又有站船”(上海古籍出版社1991年,第185頁)。當是江南推行及變通站赤之佐證。;弓手、財賦佃戶、海道梢水三名色,又來自原捕盜差役、江淮財賦總管府官田佃戶和海道運糧船戶等特殊規定;龍華會善友則是指佛教中分化出的白蓮教信徒。這些變通形式,雖然是北方諸色戶計中未曾見到,但在依職業定戶計世襲的原則上又與北方諸色戶計制存在較多相通之處。

《至正金陵新志》所載元江浙行省江東道集慶路一司二縣二州“北人”類之下,多是先記述了“色目戶”、“蒙古人戶”、“畏吾兒戶”、“回回人戶”、“契丹人戶”、“漢人戶”、“河西人戶”等種族戶計名色,然后記述“軍戶”、“匠戶”、“民戶”、“馬戶”、“儒戶”、“運糧戶”、“急遞鋪夫戶”等職業戶計名色。這無疑反映了伴隨著“北人”寓居集慶路,北方的諸色種族或職業戶計制度也被移植推行于江東道集慶路一帶。同時在一司二縣二州“南人”類之下,又詳細記述了“民戶”(或曰“無名色戶”)、“儒戶”、“站戶”、“急遞鋪夫戶”、“軍戶”、“醫戶”、“匠戶”、“打捕戶”、“陰陽戶”、“貴(赤)戶”、“弓手戶”、“財賦佃戶”、“禿禿哈戶”、“哈剌赤戶”等戶計名色。這些又是經過數十年對江浙的占領和統治,北方的諸色職業戶計制度移植嫁接且深入滲透到當地“南人”之中的寫實。與“宋景定志”所載“主戶”、“客戶”表現租佃關系的秩序比較,顯然屬于集慶路一帶戶計制度的重大變化。

《延祐四明志》對于慶元路諸色戶計的記載相當零散,我們僅能從《賦役考》、《學校考》等處分別看到該路諸色戶計的基本狀況。譬如,“取力于民,始蠲其租,曰灶戶,曰水馬戶、弓手戶”;還有“灶戶田”、“僧道田”、“驛戶田”、“馬驛戶民田”、“水驛戶民田”等。“本路儒學”則載:“儒戶,抄籍儒人一千九百二十七戶。”①袁桷:《延祐四明志》卷十二,卷十三,卷十四,宋元方志叢刊,北京:中華書局,1990年,第5 冊,第6285—6286頁,第6311頁。另詳細記錄:鄞縣儒學,“儒戶,抄籍儒人三百三十五戶”(第6316頁);奉化州儒學,“儒戶,抄籍儒人六百五十七戶”(第6317頁);昌國州儒學,“儒戶,抄籍儒人五十戶”(第6322頁);慈溪縣儒學,“儒戶,抄籍儒人二百二十二戶”(第6326頁);定海縣儒學,“儒戶,抄籍儒人八十戶”(第6327頁);象山縣儒學,“儒戶,抄籍儒人六十六戶”(第6328頁);慈溪縣醫學,“儒戶,抄籍儒人四十一戶”(第6333頁)。王元恭《至正四明續志》的有關記錄同樣稀少零星,如卷六《賦役·田土》載:“驛戶民田”、“馬驛戶”、“水驛戶”、“僧道民田”、“灶戶田”等。同卷《回回等戶包銀》又有“回回壹拾玖戶”,“答失蠻貳戶”,“放良通事叁戶”②宋元方志叢刊,北京:中華書局1990年,第6513頁,6414頁,第6522頁。。馮福京《大德昌國州圖志》卷三《戶口》又曰:“……歸附后,至元二十〔七〕年通抄數,概管戶二萬二千六百四十。民戶二萬一千六百丹六,儒戶五十八,灶戶七百丹三,醫戶四十三,匠戶五十四,軍戶一百七十一,打捕戶六;口一十二萬六千丹五。僧道四十三處,計口一千三百五十八。”③宋元方志叢刊,北京:中華書局1990年,第6078頁。《延祐四明志》、《至正四明續志》和《大德昌國州圖志》所涉及的元慶元路及其屬昌國州的諸色戶計,雖然文字描繪的詳細程度比起《至順鎮江志》和《至正金陵新志》,大為遜色,但在名色上依然不太少,可囊括元代諸色戶計的主要種類。如“民戶”、“儒戶”、“灶戶”、“醫戶”、“匠戶”、“軍戶”、“打捕戶”、“僧道”、“水馬戶”、“弓手戶”、“驛戶”等。換言之,元慶元路一帶的諸色戶計制盡管因史料亡佚和缺乏,迄今所見的記述比較簡單,令人難以窺知其全部面貌,但所載戶計名色仍然可達11 種以上,仍然囊括了元代職業戶計的大部分名色。顯著缺少的則是蒙古、色目、漢人、南人等族群戶計的相關記載。表明至少是北方的職業戶計制度,也被無例外地移植嫁接于浙東道慶元路一帶了。

需要注意的是,上述北方諸色戶計向江浙一帶的移植,又大多表現為與南宋原有戶籍制的嫁接。其結果元江浙一帶的戶籍形態呈現部分為北方諸色戶計向江浙一帶的移植物(如蒙古、畏兀兒、回回、也里可溫、河西、契丹、女真、漢人等種族戶計名色和民、儒、站、急遞鋪、打捕、匠、軍、陰陽、怯憐口、驅等職業戶計名色),部分又為南宋原有戶籍制遺留(如“單貧”、“僧”、“道”、弓手、龍華會善友等),部分為介于二者之間的變通物(如馬站、水站、遞運站、海道梢水、運糧戶等)。而且,經歷“至元十三年報省民數”起步的由南宋戶籍制度向元代諸色戶計制度的演化過渡,諸多原南宋非法定戶名的單丁戶、吏戶、寺觀戶、軍戶、菜園戶、酒戶、坑戶、窯戶、匠戶、機戶、船戶、舶戶、市戶、紙戶等習慣稱呼,往往是與元北方諸色職業戶計相滲透、相融匯,演變為世襲罔替的諸色戶計形態。

(三)投下戶計及驅奴私屬的增設

《至順鎮江志》所述元代鎮江路戶口數量,與其轉載的宋理宗朝鎮江府戶口數量比較,大致相當,而且不再像兩宋那樣反映主、客租佃關系,倒是能較多地折射元代驅奴習俗。前揭土著、僑寓、客、單貧等類目共含驅口4427,其中,隨北人移入的驅口計4189,僑寓內含怯憐口23戶,土著等南人占有驅口238。

《至正金陵新志》所載元江浙行省江東道集慶路及三縣二州“南人”中“哈剌赤戶”、“禿禿哈戶”、“平章養老戶”、“怯憐口戶”等投下戶等數量不少。其中“哈剌赤戶”合計3863戶(含析居戶及“各投下戶”),“禿禿哈戶”合計2007戶(含析居戶、“各投下戶”及“另項也速歹兒元擄軀口戶”),“平章養老戶”合計304戶(含析居戶),怯憐口戶742戶(僅溧陽州),“財賦佃戶”多達8695戶。據日本學者太田彌一郎研究,“哈剌赤戶”最初來自至元二十六年(1289)元世祖為酬答欽察軍將土土哈所率“哈剌赤軍”漠北軍功以“舊籍租戶”(原南宋官田佃戶)的封賜,由此而成為“哈剌赤軍”所有的私屬戶。“禿禿哈戶”則大抵是元世祖封賜土土哈及其子孫的軍功賞賜戶,原本為“俘獲之戶”,其身份接近驅口①太田彌一郎:《元代の哈剌赤軍と哈剌赤戶》,《集刊東洋學》,第46 輯,1981年。另,《至正金陵新志》卷三下《金陵表》還載有設于溧水州的“哈剌赤戶計長官司”(第5491頁)。順帝初“禿禿哈民戶”轉賜權臣伯顏后,也曾在句容縣專設長官司管領之(《元史》卷三十九《順帝紀二》至元二年四月甲午,第834頁)。這又是“哈剌赤戶”系投下私屬,“禿禿哈戶”系投下驅口的佐證。。“財賦佃戶”則是隸屬于皇后中宮和答己皇太后位下等江淮等處財賦都總管府或江浙等處財賦都總管府所轄的官田佃戶。如此名色繁多、數量多達15000 余戶的投下戶,登錄于集慶路所屬州縣正規戶籍內,是證投下私屬等戶占有亦隨北方諸色戶計制部分移植推行于江浙地區了

需要說明,此處所謂“平章養老戶”,亦即四庫本《廟學典禮》卷四中的“布琳濟達平章養老戶計”。黃溍《承務郎杭州路富陽縣尹致仕倪公墓志銘》載:“河南王孛憐吉 ,嘗受業魏國許文正公之門,方以平章政事行省江浙。”②黃溍:《金華黃先生大全集》卷32《承務郎杭州路富陽縣尹致仕倪公墓志銘》,四部叢刊初編,第24頁B。《程鉅夫集》卷四《某官卜憐吉歹封河南王制》亦云:“表河之南,念爾乃祖乃父,為國之屏。敬哉有土有民,永建厥家。”③程鉅夫撰、張文澍點校:《程鉅夫集》卷4《某官卜憐吉歹封河南王制》,元代別集叢刊,長春:吉林文史出版社,2009年,第51頁。卜憐吉歹,又作孛憐吉 ,清四庫館臣改之為布琳濟達。迄元中葉,蒙古兀良合氏勛貴、阿術之子、江浙行省平章卜憐吉歹因乃祖乃父平宋等軍功,不僅襲封河南王爵,還“有土有民”,長期占有“養老戶計”之類的投下戶計。另據《廟學典禮》卷四《儒戶不同諸色戶計當役》中江浙等處行中書省元貞二年(1296)申稟公文,“平章養老戶”與“哈剌赤戶”、“土土哈戶”“財賦佃戶”一并被歸入“另行定奪”和免除“雜泛差役”之列④王頲點校:《廟學典禮》卷四《儒戶不同諸色戶計當役》,杭州:浙江古籍出版社,1992年,第94頁。,故應是投下私屬無疑。陸文圭《故稅使陳君壙志》云:揚州路泰興縣富戶陳杰“扶植門戶,經理產業,田園第宅,井井有緒。晚年事力充裕,舍施不倦……丞相河南王檄召保充本投下戶計總管。宣命將下……至維揚,將如汴梁謁,遽得風痹之疾,輿歸里中”⑤陸文圭:《墻東類稿》卷十三《故稅使陳君壙志》,元人文集珍本叢刊,臺北:新文豐出版公司,1985年,第600頁。。此處的“本投下戶計總管”,疑即負責管理前述“平章養老戶”等的投下官吏。也就是說,集慶路卜憐吉歹“平章養老戶”,連同“哈剌赤戶”、“禿禿哈戶”、“怯憐口戶”等,具備了免除“雜泛差役”、自行設官管理等投下私屬的基本特征,而且數量上接近該路前述投下戶的2/5。

在上述現存史料中,鎮江路驅口數量之所以最多,集慶路投下戶及私屬數量之所以最多,顯然與二路區位偏北且地處沿江沖要,蒙古色目等達官貴胄稍多以及后者系江南行御史臺治所等因素有關。諸如《至順鎮江志》所載鎮江路“驅口”、“怯憐口”,《至正金陵新志》所載集慶路“哈剌赤戶”、“禿禿哈戶”、“平章養老戶”、“怯憐口戶”等,非國家編戶齊民的特質比較明顯,其納租服役或隸屬對象主要是投下領主,而不是國家。金元中原漢地來自戰爭擄掠、允許買賣和世襲不變的驅口驅奴制,相當盛行。而原南宋所轄的江南地區的奴婢則基本為契約典雇奴隸形態⑥陳高華、史衛民:《中國經濟通史·元史經濟卷》,北京:經濟日報出版社,2000年,第52—53頁。戴建國:《主仆名分與宋代奴婢的法律地位》,《歷史研究》2004年第4期。。上述鎮江路“驅口”、“怯憐口”和集慶路“哈剌赤戶”、“禿禿哈戶”、“平章養老戶”、“怯憐口戶”等的較多存在,尤其是《至正金陵新志》“南人”中“禿禿哈另項也速歹兒元擄驅口戶”句⑦張鉉:《至正金陵新志》卷八,第5644頁。,可窺知蒙古兀良哈氏、阿術族弟也速歹兒率軍平定南宋之際所擄掠的“南人”驅口僅句容縣一帶就多達870 人,而且此種驅口占有一直延續到順帝至正年間。這不能不是在奴隸占有及身份屬性上“北制”的南侵及其對江南契約典雇奴隸形態的部分逆轉。

附帶說明的是,前述至元二十七年原南宋戶籍制度向元代諸色戶計制度過渡的基本完成和江南新的戶籍秩序的確立,只是以江浙行省為中心的江南主要地區的情況。至于地處嶺南的江西行省廣州路的場合,上述過渡和新的戶籍秩序的確立卻是滯后十余年。史稱,“王師滅宋平廣以前,兵革之間,或罹鋒鏑,或被驅掠,或死于寇盜,或轉徙于他所,不可勝計。至元二十七年朝廷籍江南戶口,方見定數”。或許是由于張世杰、陸秀夫擁立的衛王趙昺等南宋殘部的頑強抵抗一直持續到至元十六年(1279)的“崖山之戰”,元朝對嶺南實施穩定的軍事政治控制隨而遲至至元十六年以后。因此,迄至元二十七年,嶺南廣州路一帶尚處于初次搜羅登錄兵革之后的百姓戶籍的階段,此次“至元二十七年抄數”的戶籍,也僅限于“戶”和“僧道”兩類,顯然是對原南宋戶籍制的籠統沿用。直到“大德八年報數”(1304),才出現“南人”和“北人”戶計的分類名目①《大德南海志》卷六《戶口》,宋元方志叢刊,第8413頁。,與《泰定毗陵志輯佚·戶口》所載常州路的戶籍類別,幾乎雷同。

三、諸色戶計制對元代江南社會結構的觸動和影響

東漢以降,社會經濟發展和民族交融兩大主線,經常是以南、北地域為載體來施展或發展。故而在隋、唐、元、明等大一統王朝的歷史條件下,南方與北方體制因素間的博弈整合,就往往不可避免②參閱拙稿《元和明前期南北差異的博弈與整合發展》,《歷史研究》2011年第5期。。戶籍制度在傳統王朝已是司空見慣,但鑒于前述南、北體制因素博弈整合的作用,考察元代江南戶籍制度就需要特別關注國家與百姓間關系及官府控制、役使百姓方式所發生的微妙變化等。從以上至元十三年報省民數、至元二十七年抄數等探討中,可以窺見元代統一江南之后北方諸色戶計制向江南的移植或嫁接,對元代江南社會結構的確產生了多方面的觸動和影響。

(一)族群戶計與職業戶計二結構的復合

宋代江浙一帶以漢族為主的民族構成,比較顯著,尤其是南宋播遷東南和以臨安為“行在”國都之后,這一帶以漢族為主體的民族融合進一步發展,漢族人口的比重逐漸占據大多數。入元后,就居民成分而言,江浙行省轄區內戶籍等社會結構方面的最大的變化即是部分蒙古、色目和北方漢人遷入以及隨之而來的族群戶計與職業戶計的復合建構。

元代江浙行省等江南地區不僅普遍存在北人“僑寓”與南人“土著”的雜居、還呈現族群戶計與職業戶計二結構的復合。如前所述,鎮江路、集慶路、嘉興路和慶元路無例外地存在蒙古、畏兀兒、回回、也里可溫、河西、契丹、女真、漢人、南人等種族或族群戶計名色,也存在民、儒、站、打捕、匠、軍、急遞鋪、弓手、財賦、海道梢水等十六七種職業戶計名色。它和迄至元八年的北方諸色戶計大同小異,或者可以稱之為北方諸色戶計制的翻版或移植物。然而,由于江南地區北人“僑寓”與南人“土著”的雜居,上述復合結構中又填入了南人族群以及南人中的諸色職業戶計。于是,此種復合即呈現部分來自北方諸色戶計向江浙一帶的移植物(如蒙古、畏兀兒、回回、也里可溫、河西、契丹、女真、漢人等種族戶計名色和民、儒、站、打捕、匠、軍、陰陽、怯憐口、驅等職業戶計名色),部分為南宋原有戶籍制遺留(如“單貧”、“僧”、“道”、弓手、龍華會善友等),部分為介于二者之間的變通物(如馬站、水站、遞運站、急遞鋪、海道梢水、運糧戶等)。此種族群戶計與職業戶計的二元復合,與元代四等民種族等級秩序和諸色戶計制度基本契合,又凸顯元代江南地區的諸多特有因素。換句話說,元代四等民種族等級秩序是在平定江南和原南宋百姓被稱為“蠻子”南人之后才得以完全形成的。迄至元八年的北方諸色戶計雖然業已存在種族或族群戶計與職業戶計復合的基本框架,但因尚無“南人”名色,其種族或族群戶計僅大略表現為統一南北之前的蒙古、色目、漢人三等第,而不是體現四等民的種族等級秩序。惟有前述《至順鎮江志》、《至正金陵新志》、《大德昌國州圖志》、《至元嘉禾志》、《泰定毗陵志輯佚》及《江浙須知輯佚》等所展現的元江浙行省一帶囊括“土著”“南人”的戶計狀況,才算是統一南北后元王朝最具典型意義的族群戶計與職業戶計的復合建構。

(二)諸色職業戶計制部分取代主、客戶制與全民當差服役的回潮

兩宋江浙租佃制和大土地占有高度發展,反映在戶籍制度方面,就是主、客戶名色戶計的普遍使用。《至正金陵新志》卷八言:“宋景定志所載戶口實數,主戶壹拾萬叁仟伍佰肆拾伍……客戶壹萬肆仟貳佰肆拾貳。”《大德昌國州圖志》卷三《戶口》曰:“往宋紹熙舊志,主戶七千六百六十五,口二萬三千一十四;客戶五千八百七十六,口一萬八千四百八十八。紹熙至德祐丙子,又八十余年,生聚日繁,蓋亦倍蓰矣。”①張鉉:《至正金陵新志》卷八,第5641頁。馮福京:《大德昌國州圖志》卷三《戶口》,第6078頁。《宜興風土舊志輯佚·戶口》載:“宋朝景祐中,縣領主、客戶三萬九千九百四十。”②載楊印民輯校:《大德毗陵志輯佚》(外四種),南京:鳳凰出版社,2014年,第165頁。此乃趙宋租佃制被直接寫入戶籍制度的突出表現。這種直接寫入,明顯帶有租佃制高度成熟發展且被國家典制所承認等進步色彩,某種意義上也可稱之為學界熱議的“唐宋變革”在戶籍方面的重要表征。時至八十余年后的元成宗大德以降,不僅“生聚日繁”,包括民戶、儒戶、灶戶、醫戶、匠戶、軍戶、打捕戶、僧道等名目的諸色戶計制還正式取代了上述南宋主戶、客戶等戶籍舊制。諸色戶計世襲罔替的制度,畢竟為元朝南北統一后自北方移植到江浙行省等江南地區的新制。此類取代在鎮江路、集慶路、嘉興路和慶元路等處都曾不同程度地發生。

需要強調的是,由北而南移植來的諸色戶計制,并不是單純的戶籍制度,隨之而來的還有諸色戶計依照各自職業世世代代無償向國家提供的勞役。暫且不論鎮江路和集慶路等數以萬計的投下戶、私屬及驅口隸屬于蒙古色目貴族及為其提供身役錢糧等,無疑給江南地區帶入了比較野蠻落后的社會關系。前述元代的民戶及官府掌控的其他名色戶計,恰又意味著重在為國家官府當差服役。前揭紙背公文紙湖州路戶籍冊資料中“……亡宋民戶至元十三年三月內歸附見于本村住坐應當民役”,并非偶然個案。據不完全統計,僅該資料第一冊就有50 例一概寫作“見于本村住坐應當民役”。其他還有應當“弓手差役”的4 例以及應當“鐵匠差役”等。由此凸顯元代“全民當差服役”秩序在包括江南在內的疆域范圍的普遍推行。王毓銓先生揭示的明代“納糧也是當差”的社會法則③王毓銓:《納糧也是當差》,載《王毓銓史論集》(下),北京:中華書局,2005年,第756頁。,應該是自元代重新構建和成長起來的。此種與諸色戶計相連帶的全民服役秩序,是對中唐兩宋包括江南在內的國家對百姓人身役使弱化趨勢的重要逆轉,從而在賦役層面倒退到秦、西漢、隋和唐前期的“編民耕戰”秩序或狀況。幸而元朝賦役實行南北異制和租佃制依然存在且滲透于民戶、儒戶等江南多數百姓之中,幸而民戶數量依然占絕大多數(據初步統計,鎮江路民戶約占總戶數的81.1%,集慶路民戶約占總戶數的88.1%,昌國州民戶約占總戶數的95.4%,汀州路民戶約占總戶數的92.7%)。所以,元代江浙行省等江南地區的上述逆轉或回潮,只是部分而非全局。在佃戶等多數百姓的場合,他們依然主要通過租佃契約與地主發生租佃經濟關系。

(三)南北嫁接秩序下北方因素比重等局限性

元代江南諸色戶計秩序雖然形式上與北方諸色戶計大體相仿,但二者畢竟不是完全同質的東西。總體看來,《至順鎮江志》、《至正金陵新志》、《大德昌國州圖志》、《至元嘉禾志》、《泰定毗陵志輯佚》等所反映的江浙行省諸色戶計對元代江南社會結構的觸動和影響又具有如下局限性:

第一,《至順鎮江志》、《至正金陵新志》等所見的鎮江、集慶、常州等五路北人和諸色職業戶計的比例,大抵處于較低水平。《至順鎮江志》中“僑寓”等北人戶數,大約相當于“土著”等南人戶數的9%。《泰定毗陵志輯佚》中“北人戶”3962戶,約占常州路戶口總數(211652戶)的1.9%。《至正金陵新志》中集慶路錄事司及二縣二州北人合計4319戶,約占該路總戶數(226379戶)的1.91%。而在占鎮江路戶口91%的“土著”等“南人”(104620戶)內,民戶約占80.37%,儒、醫、馬站、水站、遞運站等諸色戶計不及20%。集慶路南人中的“民戶”以外的“軍站人匠”、“醫戶”、“淘金戶”、“財賦佃戶”、“儒戶” 等諸色戶計30526戶,也僅占本路南人總戶數的13.7%。昌國州“儒戶”、“灶戶”、“醫戶”、“匠戶”、“軍戶”等諸色戶計僅有1034戶,約占總戶數的4.57%。嘉興路“儒”、“僧”、“尼”、“道”、“急遞鋪”等諸色戶計合計5948戶,約占總戶數的1.29%。表明就北人和諸色戶計的移植比例而言,對當地居民成分格局的影響似乎不算很大。

第二,在鎮江、集慶、常州等五路范圍內,北人和諸色職業戶計的分布也呈現某種不平衡。地處長江南岸的江南行御史臺治所集慶路和鎮守上萬戶府所在鎮江路,北人等戶明顯較多,民戶以外的諸色戶計比例也接近15%~20%。稍南的嘉興路和昌國州,諸色戶計則低于5%。這種南、北方位的不平衡在江浙行省以南的江西行省廣州路的場合,表現得更為突出。據《大德南海志》載,廣州路不僅“至元二十七年抄數”中只分為一般“戶”和“僧道”兩類。“大德八年報數”之后,才分為“南人”、“北人”和“僧道”三類。而且“北人”只有550戶,約占本路總戶數(180873戶)的0.3%①《大德南海志》卷六《戶口》,宋元方志叢刊,第8413頁。。

第三,諸色戶計制和四等人制向江南的移植,盡管帶有軍事征服后的強制性,但它們都無法從根本上觸動或改變江南原有的社會經濟秩序。若論其直接影響,前者是造成了諸色戶計制與原南宋大土地占用及租佃制的“嫁接”復合,后者亦帶來江南政治種族等級與社會經濟階級二系統并存錯綜的復合結構。上述兩個復合系統內部的沖突、混合、此消彼長及逐步轉換,亦不可避免。由于江南大土地占用及租佃制及經濟階級秩序樹大根深、源遠流長,由于蒙元王朝在江南統治不足百年,遠不能和中原漢地被金、元相繼占據長達240余年且此前已有3到6世紀“五胡亂華”的情況相提并論。隨著時間的推移,江南大土地占有及經濟階級秩序的優勢和主導地位反而會愈加突出,其憑借雄厚實力而支配全局的勢頭越到后來就越發難以遏止。故而上述移植充其量是整體上呈現與原南宋大土地占用及租佃制的局部性的“嫁接”而已,其結果尚不足以動搖江南原有的主、客戶租佃制為主干的社會經濟秩序。

需要補充說明的是,諸色戶計制之所以對元代江南社會結構沒有發生較大的觸動和根本性的影響,還在于元世祖忽必烈將諸色戶計制和四等人制向江南移植的同時,長期實行了“安業力農”和“宜安本業”的政策②《元史》卷8《世祖紀五》,第166頁。陳高華等點校:《元典章》卷5《臺綱·行臺體察等例》,第150頁。。如果說平定南宋伊始元朝廷的“安業力農”和“宜安本業”尚基本處于政策層面,四十余年后的英宗朝,上述“安業力農”政策在江南就收獲了可觀的成果。有元一代,江南地區地主、自耕農及商人能夠在賦稅方面享受比中原較多的優惠,南宋原有的大土地占用和租佃制也得以放縱與發展。誠如袁桷所云:“貢獻有恒,貧富循環,而田制莫有改。”③袁桷:《延祐四明志》卷十二,宋元方志叢刊,北京:中華書局,1990年,第6286頁《元典章》所言更為明白:“……亡宋收附了四十余年也,有田的納地稅,做買賣納商稅,除這的外別無差發,比漢兒百姓輕有。更田多富戶每,一年有收三二十萬石租子的,占著三二千戶佃戶,不納系官差發,他每佃戶身上要的租子重,納的官糧輕……”④陳高華等點校:《元典章》卷24《戶部十》《租稅·納稅·科添二分稅糧》,第950頁。明人吳寬亦云:“吳自唐以來,號稱繁雄。延及五代,錢氏跨有浙東西之地,國俗奢靡……至于元,極矣。民既習見故俗,而元政更弛,賦更薄,得以其利自私……”⑤吳寬:《匏翁家藏集》卷58《莫處士傳》,四部叢刊初編,第13頁B。《大德南海志》卷六《稅賦》亦云:“圣朝混一,首以寬民力為第一義……惟種田納地稅,買賣納商稅商稅三十稅一,魚鹽舶貨之征,隨土所有。自此之外秋毫不擾。”(宋元方志叢刊,第8416頁)從歷史的長時段看,忽必烈為代表的元朝統治者的可貴貢獻,不僅在于結束了近三百年的分裂割據,完成了空前規模的多民族國家的大統一,還在于實施南北異制和寬縱富戶的政策,將上述諸色戶計制僅停留在與江南大土地占用及租佃制等主體的局部性嫁接層面,從而較完整地保留了江南最富庶、最發達的經濟實體,避免了對江南原有經濟結構“傷筋動骨”般的沖擊與破壞。這一點比起朱元璋似乎要開明得多,對當時江南社會經濟發展繁榮的作用也比較積極。