太原市城市基礎設施現代化發展水平評價

——基于熵值和AHP組合賦權的視角

■韓睿思/文

太原市城市基礎設施現代化發展水平評價

——基于熵值和AHP組合賦權的視角

■韓睿思/文

太原作為中部區域中心城市,是全國重要的能源原材料、煤化工、裝備制造業和文化旅游業基地,其城市發展水平的提升可以帶動中部崛起,推動區域整合。太原作為山西省會城市,也是山西經濟轉型、綜合配套改革實驗區發展的重要增長極。2013年全市實現地區生產總值2412.87億元,比上年增長8.1%;人均GDP56547元,同比增長7.6%;公共財政預算收入247.33億元,同比增長14.7%;全年固定資產投資1670.74億元,比上年增長26.5%,經濟運行態勢“穩中有進”,但與中部其他省會城市相比仍有一定差距。太原若要提升核心競爭力和區域影響力,基礎設施是重要的考量。本文就太原城市基礎設施現代化的發展水平進行評價,以期為太原城市發展提供對策及建議。

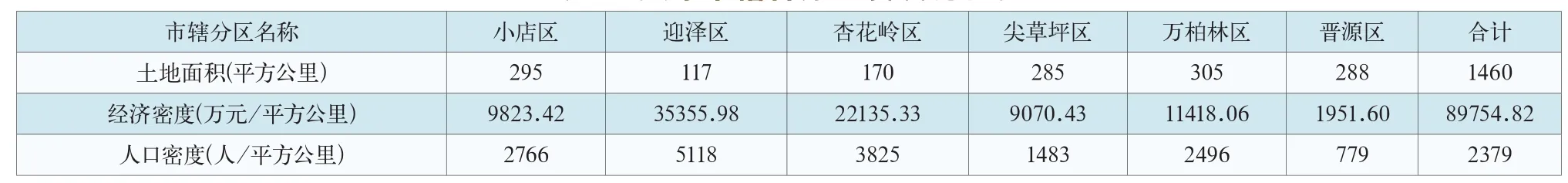

表1 太原市轄各分區發展現狀表

目前國內對城市基礎設施發展評價的研究,大多以全國、區域或者省域為研究尺度,雖然樣本容量大,但忽視了城市之間存在明顯地域空間、經濟發展水平層次分異,可比性不強;或者數據分析截取某年面板數據,缺少縱向時間序列的動態分析;或僅進行基礎設施發展水平等級排序,未分析內在深層次原因。本文考慮了以上問題后,選取太原市轄區(即小店、迎澤、杏花嶺、尖草坪、萬柏林、晉源6區)為研究對象(其基本發展現狀見表1),從縱向時間序列角度選取太原2002-2012年相關指標數據分析,再與發展水平相類似的中部省會城市進行橫向對比,從動態、靜態的角度得出基礎設施現代化發展水平現狀。

一、城市基礎設施現代化水平評價方法的構建

蔡俊豪認為城市現代化的標準可以概括為發達的城市經濟、健全完善的基礎設施、高尚的城市精神文明和科學化的城市管理。城市現代化不僅包括以先進科學技術為基礎的各項“硬件”設施的完善,還包括以城市精神文明和科學管理為內容的“軟件”。城市基礎設施系統的技術狀態、功能負荷直接影響著城市社會經濟系統運行的效率和城市居民的生活質量。因此完善便利的基礎設施現代化是城市核心競爭力的重要支撐,是實現城市現代化的基礎之一。

(一)構建城市基礎設施現代化評價指標體系

一般認為,城市基礎設施包括技術性基礎設施和社會性基礎設施,前者分為:道路交通、供水排水、能源供應、郵電通信、園林環衛和防災6大方面;后者分為文化娛樂、醫療衛生、教育科研等方面。城市經濟發展水平決定基礎設施現代化投資建設情況,是基礎設施發展的動力,因此本文增加了城市經濟系統。最終根據客觀性、綜合性、可代表性和可操作性原則,本文將城市技術性和社會性基礎設施整合,構建城市基礎設施現代化評價指標體系,包括城市經濟、道路交通、給水排水、能源供應、郵電通信、園林環衛以及文化衛生7大系統和24個二級指標,從“硬件”與“軟件”相統一的視角全面反映城市基礎設施現代化程度。

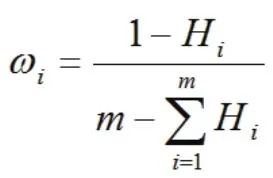

(二)主客觀賦權法組合確定指標權重

層次分析法可以將復雜問題分解為若干層面,形成一個有序遞階層次結構,其中每一層級指標的重要程度即為相應該級的權重,這樣雖層次明晰,但屬主觀賦權。熵值賦權中熵可以度量數據所提供的有效信息量,用熵確定權重時,若評價對象在某項指標上的值相差較大,熵值較小,說明該指標提供的有效信息量較大,權重較大;反之則權重較小;若指標的值為相等時,說明該指標在評價體系中不起作用,熵值法作為客觀賦權雖可避免人為因素造成的誤差,但熵權是根據各指標傳遞的信息量大小來確定的權數,并不代表指標權重的實際意義。故本文采用層次分析法(AHP)和熵值法組合賦權,主客觀結合,具體包括以下步驟:

第一,層次分析法確定權重θi。

對相關論文的基礎設施評價指標體系中各權重值進行參考后,兩兩比較確定因素的相對重要性,確定判斷矩陣,以此法確定各級權重(見附表)。其中因為城市經濟系統是基礎設施發展的基礎和前提條件,所占比重最大;道路交通系統涉及交通運輸、社會活動、居民生活等方面,所占比重次之;其后依次為給水排水、園林環衛、文化衛生、能源供應和郵電通信。

第二,熵值賦權法確定權重ωi。

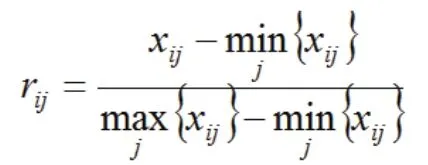

①數據歸一化處理。在指標體系基礎上從《中國城市建設統計年鑒》《中國城市統計年鑒》中選取太原市轄區2002-2012年的原始數據,設有m個年份,n個評價對象,形成原始數據矩陣X=(xij)m×n,對該矩陣采用歸一化公式:

②定義熵。其中第i個指標的熵定義為:

(三)計算城市基礎設施現代化發展指數

采用標準指數加權綜合模型方法計算城市基礎設施發展指數。

第一,為了消除原變量量綱給數據分析帶來的影響, 對原始數據進行標準化處理,模型公式為:

Qi=Xi/Yi(i=1,2,3,…,n)

其中,Xi是某二級指標的現狀值;Yi是某二級指標的標準值(即2002-2012年六個城市各二級指標的平均值)。

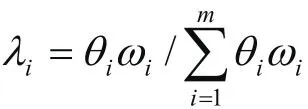

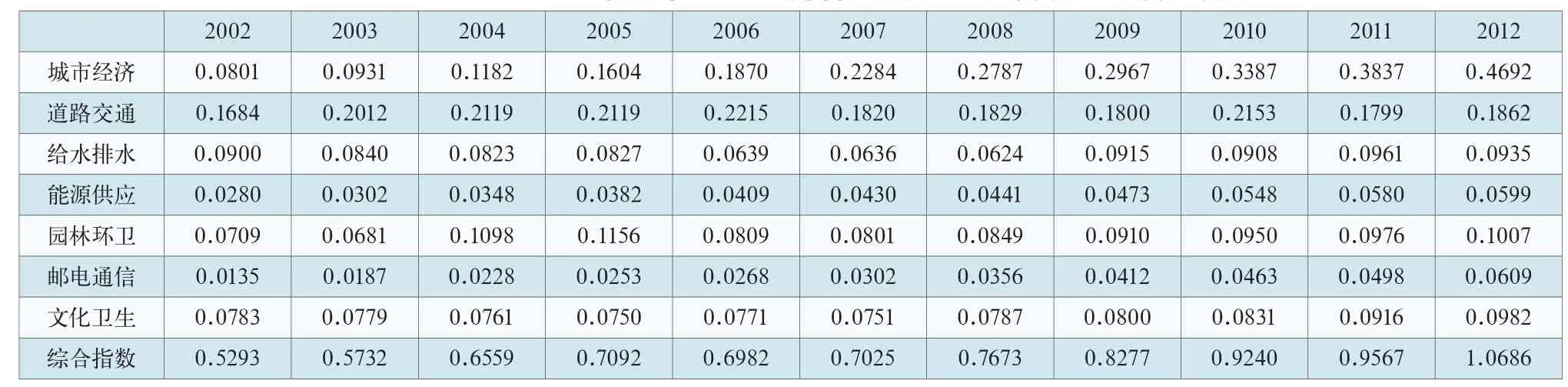

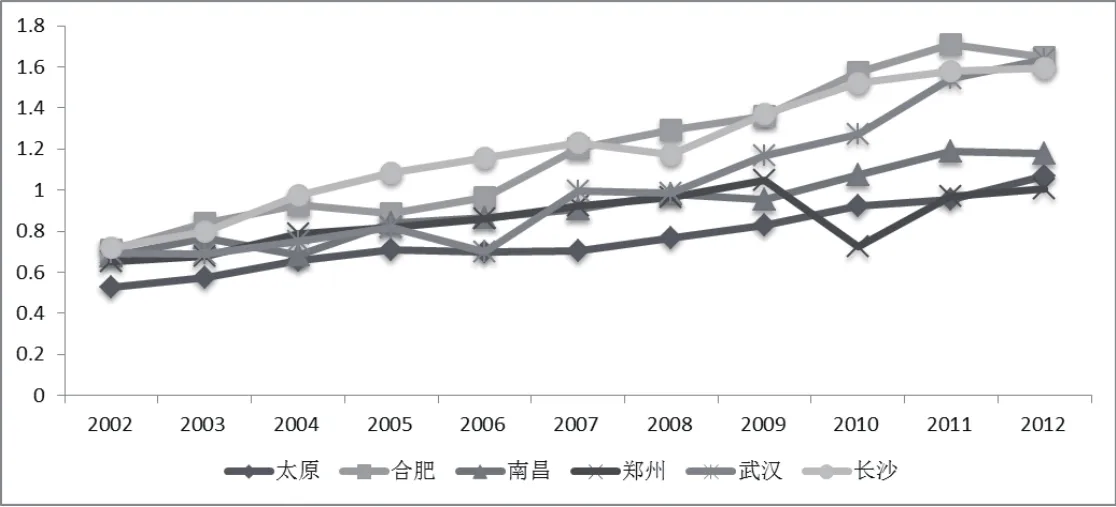

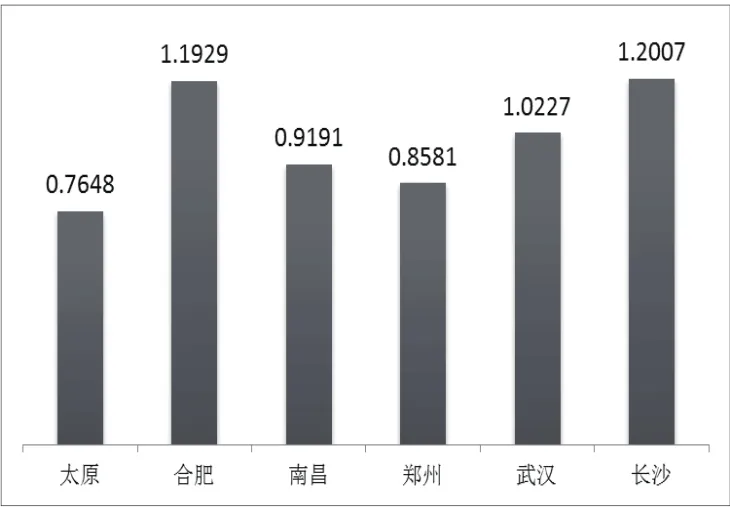

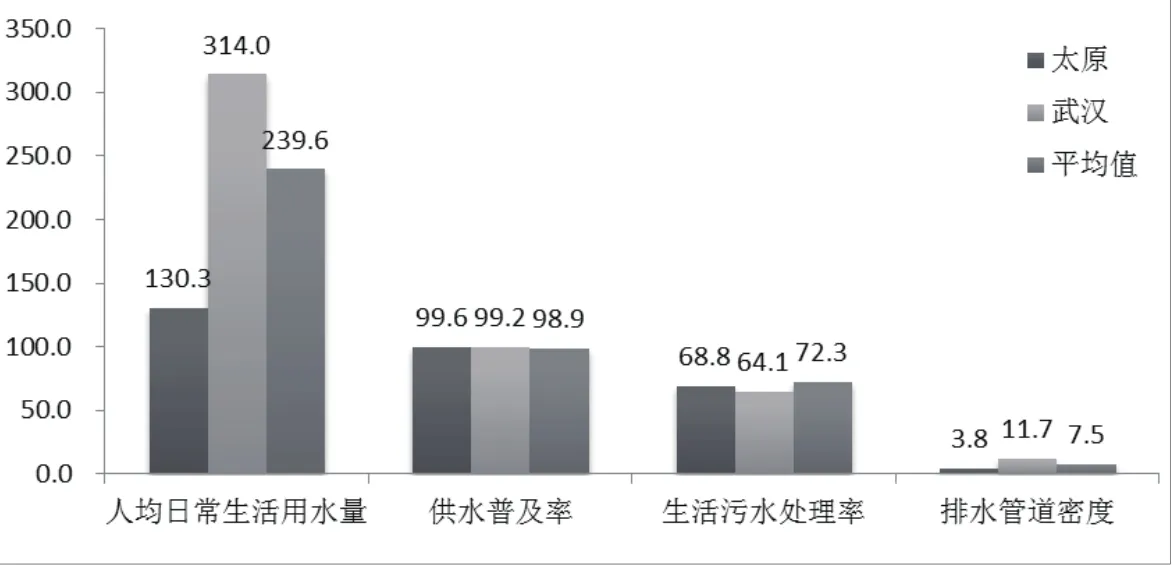

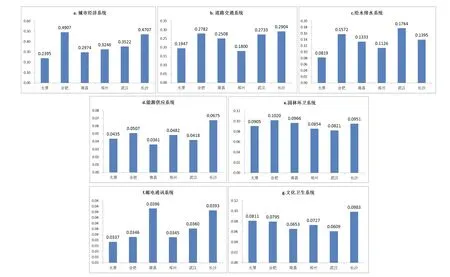

其中,Z為城市基礎設施現代化發展綜合指數或某系統層的指數;Qi為下一級指標的標準化數值;Wi是一級和二級指標的權重(0 表2 城市基礎設施現代化指標體系、權重及標準值表 (一)時間序列太原市基礎設施現代化水平分析 根據上述指標體系和綜合評價模型,計算2002-2012年太原城市基礎設施現代化水平的綜合發展指數及各系統層發展指數(見表3) 。 目前無損檢測的方法主要有射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷和滲透探傷[1].其中超聲波探傷是主要的探傷手段之一[2],其檢測的準確與否直接關系到設備的安全問題. 太原市城市基礎設施發展總體水平呈現逐年提升趨勢,綜合發展指數從2002年0.5293提高到2012年的1.0686,提高了50.5%,并且在2011年超過了中部六省會城市的年均發展水平(0.9930)。說明隨著社會經濟及各項事業的發展,太原城市基礎設施建設正在逐漸完善。各系統層中,除道路交通、給水排水、環境衛生存在波動外,其余系統基本保持提升態勢。 (二)與其他中部省會城市橫向對比分析 從數據可比性出發,選取同為中部地區6個省會城市進行橫向對比分析,可以看出: 一是太原基礎設施現代化水平屬低水平,11年平均綜合發展指數(0.7648)位列末位(見圖1)。6個城市的基礎設施現代化發展水平除小幅波動外基本呈不斷提高趨勢(見圖2),城市間發展差距逐漸拉大,合肥、武漢、長沙發展水平處于第一梯隊,太原、南昌、鄭州處于第二梯隊。并且各城市間不同系統層存在一定差異。太原在城市經濟、給水排水、郵電通信方面呈現劣勢;長沙平均綜合發展指數(1.2007)處于領先,由于其在道路交通、能源供應、文化衛生方面表現良好所致;合肥、武漢緊隨其后。 二是太原城市經濟發展處于最低水平(0.2395),6個城市經濟發展水平數值差異較大(見圖4-a)。太原人均地區生產總值、人均固定資產投資、人均財政收入均為低值。投資是城市經濟增長的主要動力,也可以反映城市基礎設施建設水平,太原固定資產投資橫向比較之后稍顯不足。其中得分最高的合肥(0.4907)城市經濟發展水平是太原的2.05倍,增長勢頭最為強勁。長江中游城市群武漢、長沙、南昌、合肥經濟體量和規模總體上優于鄭州、太原。 表3 2002-2012年太原城市基礎設施各系統現代化發展及綜合指數表 圖1 中部6個省會城市基礎設施現代化發展年均綜合指數對比圖 圖2 2002-2012年中部6個省會城市基礎設施現代化發展綜合指數對比圖 三是太原道路交通系統處于欠發達水平(0.1947),僅優于鄭州(見圖4-b)。太原2002 -2012年間人均道路面積均值為8.10平方米/人,而道路交通發達的長沙(0.2904)其值可達到12.72平方米/人;太原每萬人擁有的公共交通車輛平均值為6.90輛,遠低于長沙的12.36輛;太原路網密度為10.47公里/平方公里,同樣低于長沙。 四是太原給水排水系統發展水平(0.0819)明顯低于其他城市(見圖4-c)。太原2002-2012年間人均生活用水量均值僅為130.3升/人,遠低平均值239.57升/人和得分最高的武漢(314升/人);太原排水管道密度為3.8公里/平方公里,低于平均水平(7.51公里/平方公里)和武漢(11.7公里/平方公里)(見圖3)。這與水的時空分布、南北方居民用水習慣差異有一定關系,太原屬于缺水性城市,目前在給水排水建設方面有待提高。太原市區范圍內投入運行的污水處理廠有7座,存在部分污水處理廠污水配套管網老化,建設標準低,運營效率低的問題;另外一些街巷排水管網管徑小、雨污合流、管網堵塞老化、清淤維護難度大;雨水泵站抽排能力有限,排水管網亟待升級。 圖3 太原、武漢給水排水系統二級指標對比圖 圖4 中部六個省會城市分系統年平均發展指數圖 六是太原市在園林環衛系統(0.0904)居于中等水平,排名第四(見圖4-e)。太原作為干旱缺水的北方城市,能在園林環衛方面處于中等水平實屬不易,這與太原近年來重視造林綠化工程推進、城鄉清潔工程建設有關。太原人均公共綠地面積,由2002年5.35平方米增至2012年10.35平方米,位列中部6個省會城市第三,并于2010年5月獲得了“國家園林城市”稱號;2011年11月25日太原市人民政府發布《太原市城鄉清潔工程管理辦法》,對太原地區城鄉清潔工作進行全面的管理;2013年推進造林綠化工程,造林綠化與生態修復并舉,規劃建設23個城郊森林公園。不過太原與其他發達城市在園林綠化方面仍存在差距,在新建公園、相關設施的同時,應注意對已有設施、場所的維護與清潔。 七是太原的郵電通信事業出現持續增長,但相比其他5個城市,太原信息通訊水平(0.0337)(見圖4-f)處于落后地位,不過此系統各城市發展水平相近,差異不大。當今時代信息技術發展與城市化的互動重塑了城市空間,也推動了社會網絡的發展,智慧城市建設成為推進我國新型城市化的新路徑。目前太原作為全國完成數字城市建設的地級市之一,正在積極推進“智慧城市”信息基礎設施建設,時空信息云平臺建設取得階段性進展,但如何通過大數據和信息共享平臺來全面優化數字智能型的城市管理和運營仍有待于進一步完善。 八是太原文化衛生事業(0.0810)相比其他五個城市而言處于上等水平,位列第二,且呈現持續增長(見圖3-g)。其中除每百人擁有的圖書藏量未超過六個城市平均值外,其余均超過。說明近年來,人們對醫療衛生、文化教育的關注度越來越大。目前太原市部分醫院正在組織擴建,以彌補醫療衛生資源不足,在一定程度上緩解了“看病難、住院難、手術難”的問題。太原2008年開展“百校興學”建設項目,截至2012年新改擴建完工項目學校53所,通過這樣擴大優質教育資源,提升改造薄弱學校,推動教育資源平衡可持續發展。 太原在城市治理過程中,應以人為本,優化政府管理手段,發揮信息技術在城市治理中的作用,提升管理效益和各利益主體參與公共事務的機會。本文就太原基礎設施發展較為薄弱的城市經濟、道路交通、給排水及郵電通訊四個系統提出相應的對策建議。 城市經濟方面。太原城市經濟增長較為緩滯,很大程度上由于自身產業結構高度化缺乏。太原應以太原都市圈核心城市為契機,發揮區域中心城市的經濟樞紐和輻射作用。同時依托山西作為國家資源型經濟轉型實驗區的背景,轉變經濟增長方式、調整產業結構,加快煤炭加工轉化進程、延伸煤炭產業鏈,促進產業優化升級,建立創新型特色產業集群,帶動區域城市經濟發展。 道路交通發展方面。隨著城市土地空間利用受限,城市私家車保有量的迅速增加,城市交通壓力日趨增大,太原未來應倡導綠色交通,建立適合太原的綠色交通系統,提倡緊湊高效的生活居住模式。2013年以來太原實施大規模道路改造工程,包括市區多條主次干道拓寬改造、快速化環路建設、立體交通改造以及道路“微循環”改造,解決了次干道支路網配比低、道路交通飽和等問題;開通公用自行車租賃系統,通過公共交通多元化一定程度上緩解機動化的快速增長;2012年太原軌道交通獲批通過,目前正在規劃建設當中。除此之外太原應繼續完善“步行-自行車-軌道交通”的綠色交通系統結構,完善公交巴士與車站之間的無障礙化設計,以便就地上下車;在道路交通管理運營方面,采用一體化的票務系統;及時修復被損毀的路段,減少因此造成的滯留擁堵問題;建立停車導航系統,可以在公共服務網站實時顯示停車信息,通過多元化手段并舉,實現城市綠色交通。 給排水方面。城市的給排水系統關系到社會與生態的可持續發展,是城市的生命線。給排水系統是一項長期性事業,太原應著眼于長遠利益,不斷完善城市分質供水和排水管網建設,提高生活污水的收集率、升級污水處理工藝,加大資金投入,盡快對已建成的不達標污水處理廠改造提升,同時定期檢修地下排水管網,排除安全隱患,合理規劃、改造升級城市地下管網系統。依據《太原市城市排水專項規劃》,太原將于2015年底新建并運行晉陽污水處理廠。作為全國規模最大全地下花園式污水處理廠,將對城市污水處理系統有所緩解。 郵電通訊方面。在大數據、云計算時代背景下,城市基礎設施現代化發展正逐步趨向于數字智能化,太原應繼續積極推進智慧城市和城市信息化建設,在現有硬件基礎設施和數字化基礎上,依托云計算、物聯網、社交網絡平臺如微博、微信、BBS等媒介,發展像智能電網、智能交通、智能城管、智慧社區等人性化智能化的基礎設施,建立網絡化的管理信息平臺進行海量數據分析處理,實現城市智能化感知、識別分析、定位、跟蹤、實時監管的城市智慧化管理和運行。還可以利用個人信息客戶終端、線上線下(O2O)模式等手段采集挖掘有效信息,將智慧化服務推廣到電子商務、企業管理運營和社會生產中。 附表 層次分析法、熵值法確定的指標體系權重表 案例 (作者單位:華東師范大學)

二、太原城市基礎設施現代化水平評價及結果分析

三、建議及對策