星云湖藻量晝夜變化節律及垂直分布初步研究

劉紹俊,艾德平,祁云寬,劉宇,劉紅,李蔭璽

(玉溪市環境科學研究所,云南玉溪653100)

星云湖藻量晝夜變化節律及垂直分布初步研究

劉紹俊,艾德平,祁云寬,劉宇,劉紅,李蔭璽

(玉溪市環境科學研究所,云南玉溪653100)

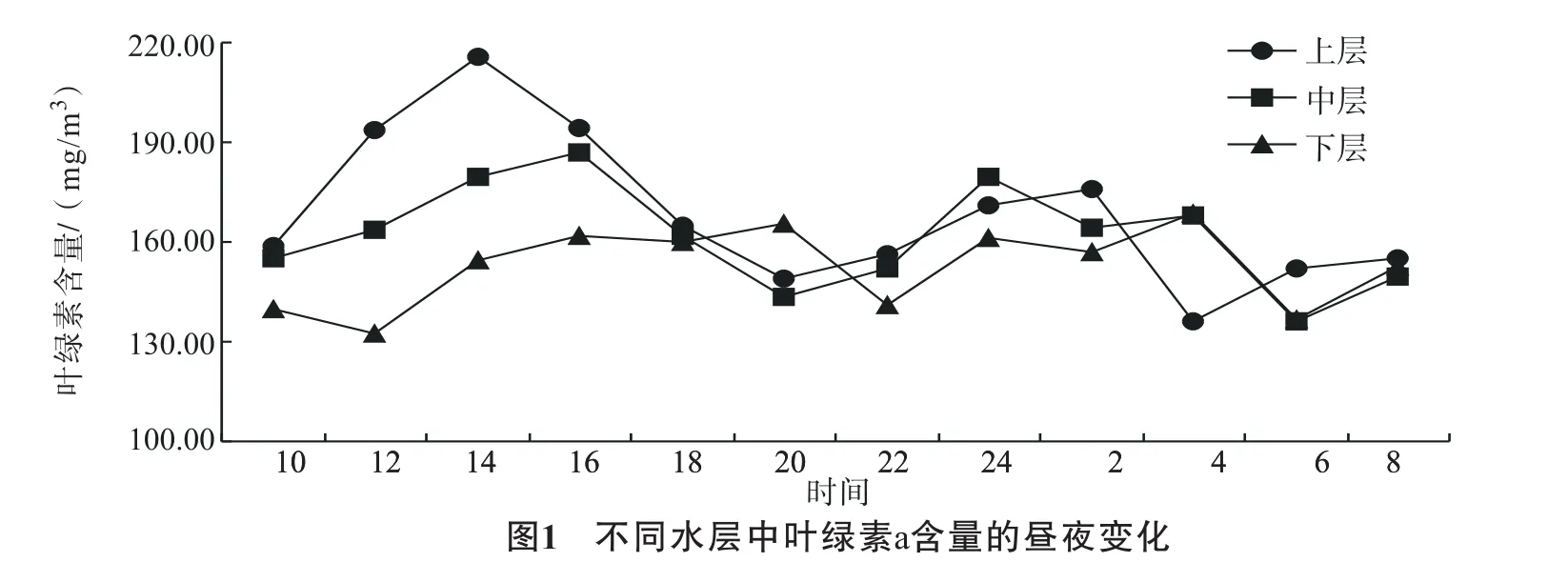

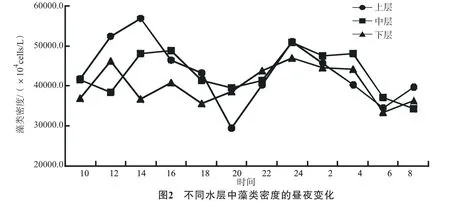

星云湖是典型的藍藻型富營養化湖泊,為了解星云湖藻量晝夜變化節律及垂直分布情況,2013年8月29日—30日,每隔2h對星云湖藻類進行分層采樣,分析了各樣品葉綠素a含量和藻類密度。結果表明:同一時間點下,各層藻量參差不齊,24h內各層藻量隨時間推移起伏變化,上層藻量晝夜變化曲線呈典型的雙峰型,峰值分別出現在14時和2時左右;上層藻量變化與水溫呈顯著正相關,白天藻類主要分布于水體上層(葉綠素a含量和藻類密度分別為180.43±24.38mg/m3和46670.2±6631.9×104cells/L),夜晚上層藻量明顯下降(葉綠素a含量和藻類密度分別為156.81±14.67mg/m3和40154.4±7694.6×104cells/L);夜晚,各層水體藻量雖然起伏變化,但總體上,方差分析表明各層藻量無顯著差異。

星云湖;藻類;晝夜變化節律;垂直分布

浮游藻類是水體初級生產力的主要承擔者,浮游藻類的晝夜變化節律及垂直移位狀況決定了水體初級生產力的日變化,在湖泊藻類的調查研究中具有非常重要的作用[1]。多年來,國內專家學者對湖泊藻類種群結構、時空分布及其影響因子等方面進行了全面的研究[2-6],但浮游藻類晝夜變化節律及垂直移位這方面的研究報導還相對較少[1,7]。

星云湖是云南省九大高原湖泊之一,位于玉溪市江川縣境內。根據玉溪市環境監測站多年監測,星云湖2000年少部分湖灣開始出現藍藻水華,2002年后,整個湖面每年都會出現水華現象,且程度不斷加重,2012年以來,水質已重度富營養化,微囊藻屬是目前該水體的絕對優勢種群。本文對星云湖藻量晝夜變化節律及垂直移位進行初步調查研究,以期為星云湖富營養化治理及除藻工作提供一定的科學依據。

1 材料與方法

1.1 樣點設置

2013年8月29日—30日,對星云湖藻量晝夜變化及垂直分布進行調查采樣分析。由于星云湖常年盛行西南風,造成藻類大量在北部湖灣堆積,因此采樣點選為湖區北部湖灣距西岸400m左右處(102°47′03″E、24°22′27″N)。

本次調查為全天24h采樣,每隔2h采樣1次,于8月29日上午10時開始第1次采樣,8月30日上午8時結束,共12次采樣。同時,采樣分上層(水面下0.5m處)、中層(水面下3m處)、下層(水面下5m處)三個層次進行。

1.2 樣品采集及分析

用塞氏盤測定水體透明度,有機玻璃采水器采集水樣,記錄當時氣溫和水溫,各樣點各次采集水樣2000mL,取其中1000mL樣品,立即加入15mL魯哥氏液固定,作為浮游藻類定量分析樣品,其余水樣用于葉綠素a含量分析測試。浮游植物鑒定參考 《淡水浮游生物研究方法》[8]、《中國內陸水域常見浮游植物圖譜》[9]等,葉綠素a含量分析參考《水和廢水監測分析方法》(第四版)[10]。

1.3 數據分析

用Excell2003和SPSS 13.0軟件對數據進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 樣品中藻類種類組成及優勢種群

對采集的藻類定量樣品進行鑒定分類計數,本次調查所采集到的浮游藻類包括5門16屬,其中藍藻門4屬,分別為微囊藻屬、魚腥藻屬、色球藻屬和藍纖維藻屬;綠藻門8屬,分別為柵藻屬、卵囊藻屬、并聯藻屬、盤星藻屬、頂棘藻屬、角星鼓藻屬、十字藻屬和四角藻屬;硅藻門2屬,分別為小環藻屬和直鏈藻屬;隱藻門1屬,隱藻屬;甲藻門1屬,角甲藻屬。根據藻類細胞計數,樣品藻類總密度為28846.0×104~56825.5×104cells/L,其中微囊藻屬密度為28525.0×104~56425.0× 104cells/L,微囊藻屬優勢度高達99%以上。

2.2 上層湖水藻量的晝夜變化

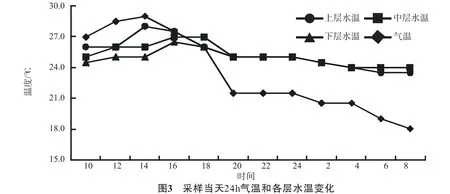

分析測定了星云湖上層水中葉綠素a含量和藻類密度,結果表明:星云湖上層湖水葉綠素a和藻類密度晝夜變化呈典型的雙峰型 (圖1和圖2)。結合采樣當天24h氣溫和各層水溫變化情況 (圖3)分析,從上午10時開始,上層湖水藻量隨光照增強以及上層水溫升高而逐漸增加,下午14時上層水溫 (28℃)達全天最高,藻量也隨之出現峰值,此時葉綠素a含量為215.87mg/m3,藻類密度為56825.5×104cells/L,為全天藻量最大值;而后,上層水溫和藻量持續下降,晚上8時,上層湖水藻量出現谷值,葉綠素a含量為149.09 mg/m3,藻類密度為29448.0×104cells/L;此后,上層水溫維持一定的穩定后持續下降,而藻類密度在晚上24時達第二次峰值,密度為51033.5×104cells/L,葉綠素a含量在次日凌晨2時達第二次峰值,為176.06 mg/m3;之后,藻量下降,葉綠素a含量和藻類密度分別在凌晨4時和6時出現谷值,谷值過后,藻量又一次增加。

對星云湖24h上層藻量變化與上層水溫的關系進行了Pearson相關分析,結果表明:星云湖上層葉綠素a含量與水溫變化呈極顯著相關(P<0.01),Pearson相關系數為0.810;藻類密度與水溫變化呈顯著相關(P<0.05),Pearson相關系數為0.629。

2.3 藻量晝夜變化中的垂直移位

對比各水層藻量數值來看(圖1和圖2),24h內不同層次水深出現藻量峰值的時間有所區別,同一時間點下,各層次藻量相互參差,即上層藻量多則中下層較少,就葉綠素a含量來說,14時:上層>中層>下層;20時:下層>上層>中層;24時:中層>上層>下層。

夜晚,浮游藻類出現下沉,22時至次日凌晨4時,中下層藻類密度總體上呈增加趨勢,與白天其它時間點相比,基本維持在較高水平,而上層藻類密度在此過程中有升有降 (圖2)。凌晨4時,藻類密度中層>下層>上層;6時,中層>上層>下層;8時,上層>下層>中層,上述現象顯示了星云湖藻量隨時間的垂直移位過程,即時空變化。

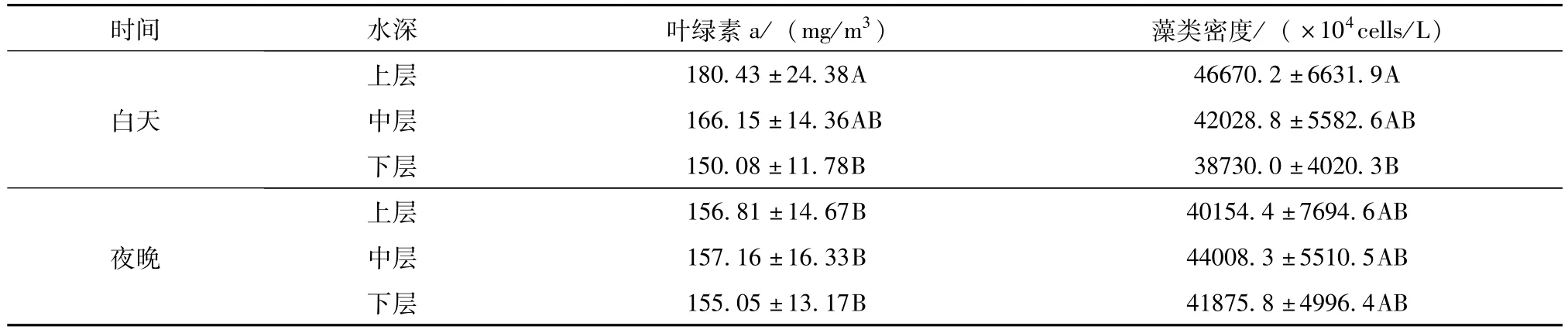

對星云湖晝夜各層水深藻量進行方差分析(表1),結果表明:白天藻類主要分布于水體上層,上層藻量顯著性高于下層藻量;而夜晚上層藻量較白天相比有所降低,夜晚上中下三層藻量總體上無顯著性差異。

表1 星云湖晝夜各層水深藻量方差分析

3 討論

一般認為,溫度、光照、營養鹽和風浪等影響著浮游植物的時空分布[1-3,11],本研究中,上層藻量隨光照和溫度的增加而增加,這是因為白天光照下,藻類進行光合作用以維持自身生存,因此表現出大量上浮。在一定光照和溫度范圍內,提高溫度可促進光合作用的進行,根據采樣記錄,白天上層水溫較中下層要稍高,加上采樣點透明度為45cm左右,光照范圍基本限于水體表層,上層水體有利于光合作用的進行,藻類因為受光照和溫度的影響,出現了白天上層藻量顯著大于下層的狀況。而夜晚光照停止,上層水溫有所下降,藻類也隨之下沉,夜晚上層平均藻量較白天有所減少,同時,夜晚上中下三層平均藻量無明顯差異性,這可能是由藻類自身生理懸浮特性以及采樣當晚起風降雨天氣變化等共同影響的結果。

藻類晝夜變化曲線類型在一定程度上取決于日照強弱程度和水層深淺,同時優勢種成分也是決定曲線類型的重要因素[1]。項斯端等[1]對杭州西湖藻量的晝夜變化進行了兩次調查,期間西湖浮游藻類以拉氏擬魚腥藻、螺紐鞘絲藻和平裂藻屬多種等占優勢,結果表明,近表層藻量晝夜變化呈規則或不規則的雙峰曲線,峰值分別出現在日出及日落后2小時左右,本研究中,星云湖藻類以微囊藻屬占絕對優勢,上層藻量晝夜變化為雙峰型,且14時才出現第一次峰值,這一方面可能是因為采樣當天為多云天氣,日照時間較短,強度也相對較弱,因此光合作用在某種程度上可能更取決于溫度的變化,所以當上層水溫達到最高 (該值應當處于星云湖藻類最適生長溫度范圍內)時,上層藻量才達到最大,另一方面可能與藻類優勢種成分有關。

4 結論

星云湖藻類晝夜節律及垂直分布主要受溫度、光照和風力等外界條件以及自身懸浮機制的調控作用影響,主要表現為以下幾點:

(1)上層藻量晝夜變化呈典型的雙峰曲線,峰值分別出現于14時和2時左右,全天藻量最大值為14時,葉綠素a含量和藻類密度分別為215.87mg/m3和56825.5×104cells/L;

(2)白天藻類主要分布于水體上層,葉綠素a為180.43±24.38mg/m3,藻類密度46670.2± 6631.9×104cells/L;夜晚上層水體藻量下降,葉綠素a和藻類密度分別為156.81±14.67mg/m3和40154.4±7694.6×104cells/L;

(3)夜晚上中下各層水體藻量起伏變化,綜合各時間點情況來看,各水層平均藻量無顯著差異。

[1]項斯端,陸公讓.藍藻型富營養湖泊藻量的晝夜變化節律[J].水生生物學報,1992,16(2):125-132.

[2]潘繼征,熊飛,李文朝,等.撫仙湖浮游植物群落結構、分布及其影響影子[J].生態學報,2009,29(10):5376-5385.

[3]萬能,宋立榮,王若南,等.滇池藻類生物量時空分布及其影響因子[J].水生生物學報,2008,32(2):184-188.

[4]張婷,馬行厚,王桂蘋,等.鄱陽湖國家級自然保護區浮游生物群落結構及空間分布[J].水生生物學報,2014,38(1):158-165.

[5]李德亮,張婷,肖調義,等.大通湖浮游植物群落結構及其與環境因子關系[J].應用生態學報,2012,23(8):2107 -2113.

[6]鄧建明,蔡永久,陳宇煒,等.洪湖浮游植物群落結構及其與環境因子的關系[J].湖泊科學,2010,22(1):70-78.

[7]中國科學院南京地理與湖泊研究所.撫仙湖 [M].北京:海洋出版社,1990:273-277.

[8]章宗涉,黃祥飛.淡水浮游生物研究方法[M].北京:科學出版社,1991.

[9]水利部水文局,長江流域水環境監測中心,等.中國內陸水域常見藻類圖譜[M].武漢:長江出版社,2012.

[10]水和廢水監測分析方法編委會.水和廢水監測分析方法:第四版[M].北京:中國環境科學出版社,2002:722-724.

[11]朱永春,蔡啟銘.風場對藻類在太湖中遷移影響的動力學研究[J].湖泊科學,1997,9(2):152-158.

Prelim inary Study on Diurnal Rhythm and Vertical Distribution of the Algae Biomass in Xingyun Lake

LIU Shao-jun,AIDe-ping,QIYun-kuan,LIU Yu,LIU Hong,LIYin-xi

(Yuxi Institute of Environmental Science,Yuxi Yunnan 653100,China)

XingyunLake is a typical eutrophication lake which gives priority to cyanobacteria.In order to find out the diurnal periodicity and vertical distribution of algae biomass in XingyunLake,the algae samples in each layer were collected every two hours from August29 to 30 in 2013.Then the chlorophyll-a content and algae density of each sample were tested.The results showed that the algae biomass in each layerwas uneven at the same time.The algae biomass in different layerswas various as the time changed.A typical bimodal type curve of the diurnal periodicity of the algae biomasswas found in the upperwater,and the peaks appeared at fourteen o'clock and two o'clock respectively.There was a significant positive correlation between the algae biomass and the upper water temperature.In the daytime,the algaemainly stayed in the upper water,where the chlorophyll-a content and algae density were 180.43±24.38mg/m3and 46670.2±6631.9×104cells/L respectively.In the night,the upper water's algae amount decreased,where the chlorophyll-a content and algae density were 56.81±14.67mg/m3and 40154.4±7694.6×104cells/L respectively.The algae biomass also changed at different depths in the night.However,on the whole,variance analysis showed that there was no significant difference during the algae biomass of each layer.

Xingyun Lake;algae;diurnal rhythm;vertical distribution

X52

A

1673-9655(2015)05-0001-04

2015-03-19