益生菌和酶制劑:絕佳組合

陳國營等

這貌似不僅僅是一種直覺。研究證明,益生菌和酶制劑對雞的腸道健康有積極的作用,這反過來有助于減少養殖場的抗生素使用量。

中圖分類號:S816.79 文獻標識碼:C 文章編號:1001-0769(2015)09-0059-02

抗生素生長促進劑(Antibiotic Growth Promoters,AGPs)的亞治療劑量的使用自1946年就已在家禽業中開始,當時Moore等證明,使用抗生素能提高肉雞的增重。在從1960年至2010年,AGPs的使用對肉雞增重上66 %的增長起了一定的作用。研究表明,在動物生產中使用的有規律的低水平抗生素已經導致耐藥性細菌的出現和進化,正如Fleming在1945年獲得諾貝爾獎時其在演講中預測的那樣。甚至早在20世紀50年代,研究人員就已報道家禽中就有對常用于治療人類疾病的抗生素有耐藥性的細菌。家禽體內耐藥性細菌和藥物殘留、正常腸道菌群的失衡和抗生素耐藥性基因從動物源性微生物向人源性微生物轉移的進一步證據,促使瑞士于1986年全面禁止AGP的使用。此項禁令在2006年席卷歐盟,2011年韓國也緊隨其后。

1 減少抗生素的使用

目前,已有大量的證據表明,抗生素耐藥性能通過細菌,如沙門氏菌(Salmonella spp)和彎曲桿菌(Campylobacter spp)進入食物鏈,而這些細菌是全球范圍內引起人類腹瀉的最常見病因。出于食品安全的擔心,美國已有4個州于2013簽署了禁止在飼料中使用抗生素的禁令。據估計,對于像美國這樣的國家,每年售出的抗生素總量中80 %以上(2009年約為13 000 t)被用于畜禽生產。全世界抗生素第一生產國/抗生素使用國——亞洲某國,生產出的20萬t抗生素中一半以上供畜禽生產使用。因此,尋找其他方法可以提高動物生產性能和存活率的方法變得尤為重要。

2 腸道菌群平衡的重要性

Klasing(1987)發現了腸道菌群失衡與生長性能不良之間的聯系。近來Choct和Biscoff等研究人員已確定非有益菌對腸道形態、營養、腸道疾病的發病機理和免疫反應有負面作用。Biscoff還提出了動物的心理狀態和生產環境,以及和健康狀況之間的關系。

出殼后的最初幾天中,有益微生物菌群的獲得對雞的總體健康有深遠的影響。商業化生產條件和肉雞較短的生產周期使家禽免疫系統無法完全成熟。從而使雞易受到疾病的威脅,并以直接的方式表現出來,如腹瀉,或進入亞臨床癥狀,生產性能(如生長性能和飼料轉化率)下降。

3 飼用酶的作用

研究表明,流向后腸的未消化養分不僅會影響動物的生產性能,也會直接導致腸道菌群組成向不利的狀態轉換。從而影響腸道黏液層、腸上皮細胞和腸免疫細胞的動態平衡,對飼料轉化率(Feed Conversion Ratio,FCR)和雞體健康造成不利影響。例如,未消化的蛋白質被認為是一種與雞產氣莢膜梭菌定植、球蟲病及壞死性腸炎發生有關的致病因素。現已證明,飼用復合酶制劑(如含木聚糖酶、淀粉酶和蛋白酶的復合酸酶)能減少十二指腸、空腸和盲腸中未消化的養分或腸道微生物繁殖所需“底物”的數量,從而提高甚至被稱為“簡單”日糧的消化率,并改善健康肉雞的生產性能。蛋白酶除了有減少未消化蛋白的作用外,研究還表明它能刺激黏液的生成,可能促使雞對球蟲的攻擊產生更好的應答反應。

研究還表明,木聚糖酶等酶制劑能產生阿拉伯木寡糖(Arabino-Xylo-Oligosaccharides,AXOX),尤其是在盲腸段。這些寡糖可作為益生元,選擇性地刺激有益菌的生長。它們也會在腸道內產生短鏈脂肪酸(Short Chain Fatty Acids,SCFA)。研究還表明,這些SCFA不僅是動物理想的能量來源,它們還能夠減少沙門氏菌在盲腸中的定植以及向脾臟的系統性傳播,并能在飼喂小麥型日糧的空腸彎曲桿菌攻毒模型中提高雞的生產性能。

4 益生菌是如何起作用的

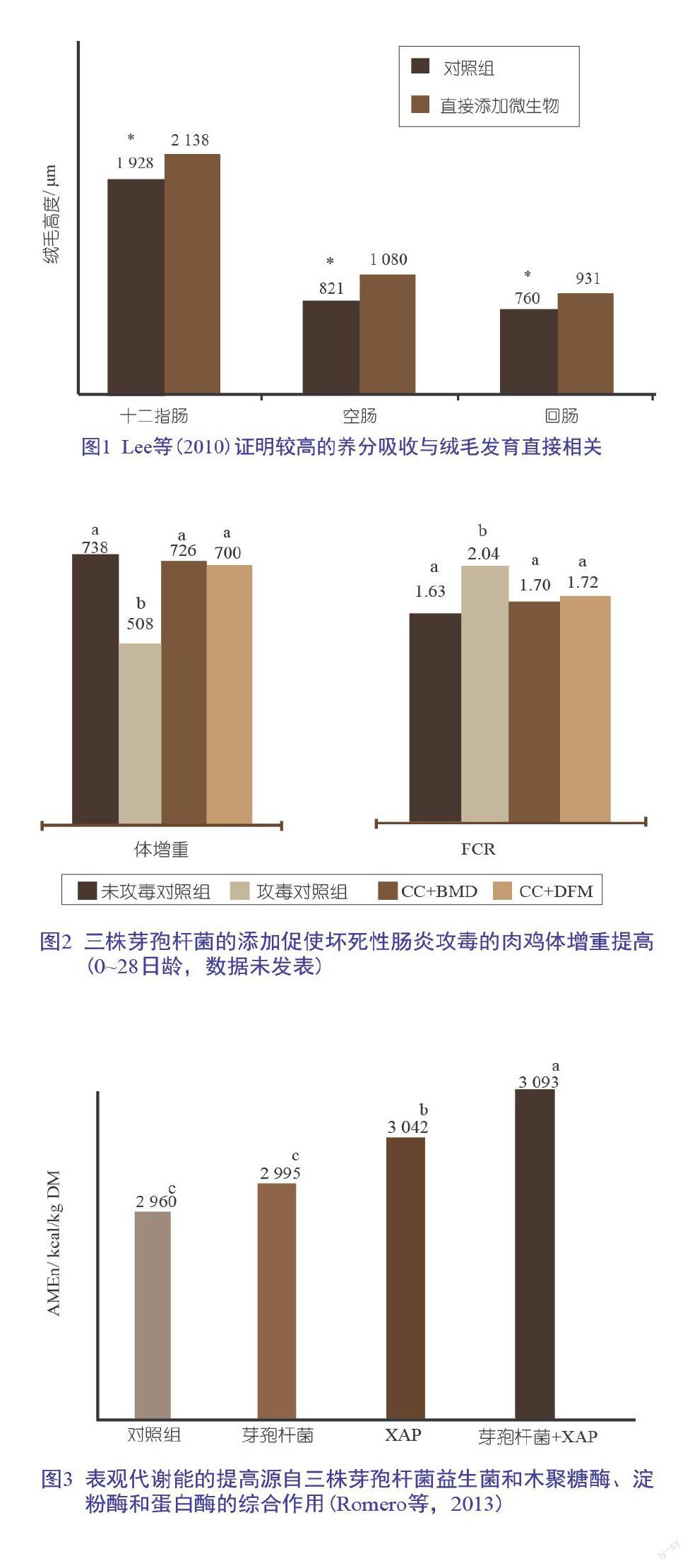

早在1974年,Parker就已經證明益生菌會影響腸道微生態的平衡,但直到1989年,Fuller才證實這種影響對宿主是有益的。Lee等(2010)證明芽孢桿菌的芽孢能在腸道內形成一個不利于病原菌定植的環境,并與其競爭黏膜附著物、養分,并通過絨毛的發育改善養分的吸收(圖1)。研究還表明,芽孢桿菌通過酸發酵可以降低腸道內環境的pH值,為有益菌,如乳酸桿菌的增殖創造一個有利的環境,而乳桿菌能減少病原菌如沙門氏菌、大腸桿菌、彎曲桿菌和梭菌的數量。與其他某些益生菌不同,芽孢桿菌還耐熱、耐高壓,使其在飼料工業上日常所用極端條件的蒸汽調質和制粒過程中得以存活。強有力的證據表明,多種芽孢桿菌菌株比單個芽孢桿菌更加有效。在多項利用多個芽孢桿菌菌株進行的試驗中,雛雞出殼后頭幾周內的FCR平均改善了4.4 %。同時圖2顯示,應用此3種芽孢桿菌菌株產品,可以降低壞死性腸炎對從出殼到28日齡雛雞生產性能的不利影響。一些芽孢桿菌的另一個優點是它們與其他飼料添加劑如抗生素和酶制劑具有兼容性(圖3)。

5 解決方案必須具備成本效益

Romero等(2013)在未攻毒的試驗中,給肉雞飼喂含有某些纖維型谷物副產品的玉米豆粕型日糧,發現添加一種含3種芽孢桿菌菌株的益生菌與木聚糖酶、淀粉酶和蛋白酶酶復合制劑后,可以明顯提高氮校正表觀代謝能(Apparent Metabolisable Energy,AMEn)。美國佐治亞州東南家禽研究中心(2013)進行的兩項后續試驗表明,這些益處還會延伸到一個特殊的壞死性腸炎攻毒模型中:以目前的飼料價格,相比攻毒的對照組,按每千克活重的相對成本計凈收益增加了14 %。研究還表明,試驗組肉雞的足墊損傷評分明顯低于對照組肉雞的(添加含同一種復合酶和多菌株芽孢桿菌的飼料添加劑,配合常用的AGPs、維吉尼亞霉素、亞甲基雙水楊酸桿菌肽)。

不言而喻,減少AGP在商業性飼料廠中使用量的解決方案需要具備成本效益和可持續性。多項試驗表明,將植酸酶添加到含木聚糖酶、淀粉酶和蛋白酶與芽孢桿菌的復合物中,與使用AGP的成本相比,毛利潤提高了2.5 %。但這是對人類健康和食品安全的投入,將促使世界范圍內減少AGP的使用。總之,用世界衛生組織(WHO)的話來說,抗生素耐藥性超級菌“臭名昭著,無孔不入”。□□

原題名:Probiotics and enzymes-A good combination (英文)

原作者:Kirsty Kemmett (英國DuPont工業生物公司全球技術服務專家)