農村公共基礎設施投資的公平性及其會計監督探析

隋雪 董雪艷 趙偉

基礎設施建設是社會發展的基礎和必備條件,與人民的生產、生活質量密切相關。隨著經濟不斷發展,城市居民的公共基礎設施建設逐步完善起來,與此同時,農村的公共基礎設施建設則陷入了供給不足、結構失衡、效率低下等發展的瓶頸,城鄉之間的差距日漸擴大,關于實現農村基礎設施投資公平性的研究也逐漸成為了熱點。本文以農村基礎設施投資為研究對象,探討農村公共基礎設施投資公平性及其會計監督有關問題,即公平性的體現、公平性的測定及測定與管理需要的會計信息。

一、農村公共基礎設施投資公平性的界定

(一)農村基礎設施與農村公共基礎設施投資的涵義。基礎設施最早以“基礎結構”的概念引入經濟理論界。綜觀國內外學者的研究,基礎設施的概念存在廣義與狹義上的區別。廣義的基礎設施概念涵蓋了包括公路、鐵路、機場、通訊、水電暖、燃氣、教育、科技、醫療衛生、體育及文化等在內的滿足社會生產和居民生活的物質性公共設施,是社會賴以生存與發展的基本物質條件。狹義上的基礎設施一般是指交通運輸基礎建設、管道建設、通信基礎建設以及水利發電等項目投資建設,其核心主要是交通和動力。本文采用廣義的基礎設施概念。

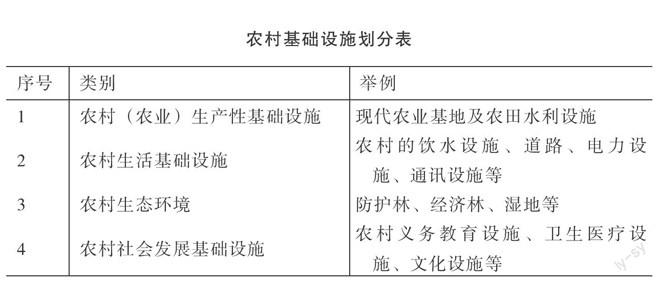

基礎設施按其所在地域或使用性質可劃分為農村基礎設施和城市基礎設施兩大類。農村基礎設施是指為農村地區經濟發展和人民生活提供基本條件的生產性和服務性公共設施,包含農村(農業)生產性基礎設施、農村生活基礎設施、農村生態環境、農村社會發展基礎設施四個大類(見表)。

基礎設施具有公共物品的一般屬性,即非競爭性和非排他性。非競爭性是指每個人對該種物品的消費并不同時減少他人的消費量;非排他性是指個人即使不付費,也能同等地享受公共物品的消費。基于這種屬性,農村基礎設施通常情況下由政府公共投資建設,農村基礎設施投資是指財政資金投資形成農村基礎設施,而農村基礎設施很大成分是農村公共基礎設施,因此農村公共基礎設施投資的公平性成為關注的焦點。

(二)農村公共基礎設施投資公平性的涵義。按照財政資金投資的層次,農村公共基礎設施投資的公平性可以從區域、城鄉以及投資結構三個層次進行探討。從區域劃分來說,我國東部、中部、西部三個地區公共基礎設施的供給和享用上是無偏的;從城鄉差異來說,在個人負擔相同的情況下,城市居民與農村居民所享受的公共基礎設施的質量與數量應當是無差別的;從投資結構來看,公平性則要求在保證國家機器正常運轉、維護國家安全的基礎上,統籌兼顧,將有限的資金合理分配。

二、農村公共基礎設施投資公平性的影響因素

(一)分稅制財政體制改革。基礎設施多以有形資產的形式存在,而資產的形成需要以資金作為支撐,也就是說,基礎設施的供給與財政投入息息相關。分稅制財政體制改革使得中央財權得到集中,財權上移,國家主要通過一般性轉移支付來彌補欠發達地區薄弱的財政能力,以實現基礎設施在供給上的公平性。現實的情況是,財政體制改革雖然推動了經濟結構調整,實現國家在宏觀經濟的調控中的主導作用,但中央及地方政府間事權與責任劃分不明確,稅種劃分不盡合理,地方財政收入薄弱,一般性轉移支付也往往未起到平衡地方財政收入的作用,不同地區地方財政收入千差萬別,對于實現基礎設施投資的公平性產生了資金支持的困境。

(二)城鄉二元結構。在城鄉二元結構下,我國在公共基礎設施的供給上奉行城鄉分開的“雙軌制”,即城市公共基礎設施建設的財政支出由國家財政作為支撐,農村公共基礎設施建設主要由農民集體承擔。不公平的負擔機制進一步加劇了農民的負擔,拉大了城鄉之間的差距,城鄉二元結構進一步加深。

(三)投資結構的偏好。出于對實現自身利益最大化目標的追求,各投資主體在進行決策時往往在衡量投入與產出的基礎上進行博弈。因此,對于不同的投資主體,其最優投資結構是不同的:對于中央政府而言,最優的投資結構應致力于縮小城鄉之間的差距;對于地方政府而言,最優的投資結構將有助于提高地方經濟發展速度,實現財政收入最大化;農戶是農村私人投資與集體投資的主體,他們認為最優投資結構應當首先改善那些與自身生活和收入息息相關的方面,如道路、水利等;對于非營利組織而言,他們的投資則更加傾向于那些與自身理念信仰一致或者能夠提高自身社會地位、獲得聲譽的設施。在這些投資主體當中,中央與地方政府是基礎設施投資的主力軍,而信息的不對稱使得中央致力于追求社會公平的同時,地方政府在各自強化其地方投資,千方百計地獲取更多財政資金,這勢必將加大實現基礎設施投資公平性的難度。

三、農村公共基礎設施投資公平性的會計監督

(一)我國農村公共基礎設施投資會計核算和監督問題。根據目前我國農村基礎設施投資核算和監督的實際情況分析,我國目前對農村公共基礎設施投資的會計核算與監督存在下列問題。

1.農村公共基礎設施投資會計核算不完善。公共基礎設施投資屬于我國財政預算的一部分,在會計核算上遵循政府會計的一般準則和制度。從目前發展現狀來看,我國政府會計的核算主體不明晰,各級政府、各職能部門之間存在重疊,難以明確職權與責任;會計基礎仍以收付實現制為主、權責發生制為輔,核算范圍比較狹窄,信息的傳遞存在滯后性;投資形成的固定資產缺乏合理的定價且不計提折舊,已經形成的公共基礎設施缺乏可靠的資產信息以供使用。

2.農村公共基礎設施投資會計信息披露不充分。從政府財務報告的編制來看,我國已同時對外編制收付實現制與權責發生制的財務報告,但我國財務報告的編制采取由下級匯報、上級匯總的方式,各級政府之間存在信息不對稱。從政府目前公開的財務信息來看,無論是從數量上還是層面上都難以達到使用者的需求。從數量上而言,政府財務報告一般反映預算的執行情況;從報告的層面而言,報告主體相對單一,基層單位受托責任的履行情況難以得到有效的披露。

(二)加強農村公共基礎設施投資會計核算和監督的必要性。

1.會計核算作用于投資公平性的影響因素。財政體制改革、城鄉二元結構以及投資結構的偏好是影響農村基礎設施投資公平性的三大重要因素,其中前兩者屬于我國體制因素的制約,第三者則主要表現為人的主觀因素。從體制因素來看,政府決策難以得到充分的信息支撐,轉移支付難以發揮應有的效力,而財政體制改革與城鄉二元結構雙重作用于地方政府,使得地方財政資金匱乏,各地區資金供需結構難以得到均衡;從人的主觀因素來看,農村公共基礎設施的投資主體較為復雜,各投資主體之間的博弈建立在對信息掌握的基礎之上,充分的信息披露一定程度上可以提高資金的使用效率。

2.加強會計核算是實現會計信息化的必經之路。會計信息化是知識經濟時代對傳統財務會計的挑戰,是財務信息理論與信息技術融合的產物,能夠及時、準確、實時地提供會計信息,較傳統財務會計能更加突出地表現其管理、決策的作用。推進地方政府會計信息化、構建會計信息系統是使用者的需求決定的,是未來政府會計發展的方向。它的出現豐富了會計核算和反映的內容,將人力資源、技術、產權等要素一并納入會計系統中,為信息使用者提供多元化的指標。

3.會計信息化是實現實時監督的未來選擇。加強會計監督,推進地方政府會計信息化進程,是實現農村公共基礎設施投資公平性的首要改革之路。會計信息技術的使用使會計信息的實時報告成為可能,便于實現對政府事務的事前、事中以及事后監督,全面了解政府受托責任的履行情況。建立農村公共基礎設施的會計信息化,有利于政務公開、民主決策,建立起居民需求與政府決策的橋梁;優化農村公共基礎設施的投資結構,實時反映資金的去向與使用效果,便于績效評價,從而起到有效的監督。

四、相關建議

從目前我國基礎設施投資的現狀來看,農村基礎設施投資普遍存在供給不足、結構失衡、效率低下等問題。為此,提出以下建議:一是真正的公平性應當從城鄉、區域、行業內部三個方面整體體現。二是基尼系數作為最早且最為普遍的公平性評價指標雖然有其局限性,但仍有其存在的價值及指導意義,空間可達性指標及其他指標的建立與使用也將有助于彌補這一缺陷,更加系統、全面地進行公平性評價。三是財政體制改革、城鄉二元結構造成地方政府資金的匱乏,轉移支付未發揮其效力,決策缺乏信息支撐,信息不對稱,不同投資主體之間進行博弈難以形成最優投資結構,因此應當在地方政府構建會計信息系統、推進會計信息化,給使用者提供更加全面的會計信息。

(作者單位:山東農業大學經濟管理學院)

責任編輯:欣聞