礦山排土場水土流失防治體系研究

譚輝 袁君

摘 要:排土場是礦區水土流失的重點區域,該文通過對馬鋼姑山礦鐘山排土場和南山礦凹山排土場的現狀、水土流失治理措施及治理后的水土保持效益指標進行分析,明確了冶金礦山排土場水土流失治理應使剝離、排土、治理在時空上緊密結合,采取工程措施和植物措施相結合、工程措施先行、植物措施立體防護的治理方式,其中工程措施應以邊坡防護、攔擋、排水、土地整治為主,植物措施應以當地鄉土樹種及試種成功的品種為主,并適當考慮景觀效益和經濟效益。

關鍵詞:排土場 水土流失 工程措施 植物措施

中圖分類號:TD854 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)03(c)-0054-02

我國礦產資源豐富,但隨著近些年的發展,其儲量仍無法滿足日益增長的社會需求[1]。礦產資源開發在促進經濟發展的同時也因破壞了自然環境和過分消耗了自然資源而成為生態地位最低的行業[2]。從我國的行業特點分析,礦區是生態環境破壞和水土流失較為嚴重的地區[3]。因此,在礦產資源開發過程中應結合水土流失特點,把水土保持與土地復墾、生態重建相結合,走一條良性可持續發展的道路[4]。

1 礦山排土場現狀

礦山建設造成植被破壞、地表裸露改變了微地形,從而產生水土流失,其危害主要是破壞了原生生態環境,產生地質災害和影響礦區小氣候[3]。我國礦山開采初期都沒有采取有效的水土流失防治措施,落后的開采加工運輸各環節更加劇了水土流失。礦山生產形成的排土場不僅占壓地表,同時易產生次生地質災害,引發更嚴重的生態危害[5]。

1.1 馬鋼姑山礦鐘山排土場概況

馬鋼(集團)控股有限公司姑山礦業公司已經有近九十年的開采歷史,鐘山排土場是由鐘山鐵礦露天采場閉坑后堆積形成,位于姑山采場西北約2km,東側緊靠馬蕪高速公路,毗鄰青山河。該排土場用于堆放姑山采場露天開采剝離的巖土,排放時大量表土層被堆積在排土場最下層,排土場斜坡為石渣和姑山礦采場剝離的第四紀流沙混排坡面,土壤滲透系數低,水土流失嚴重。

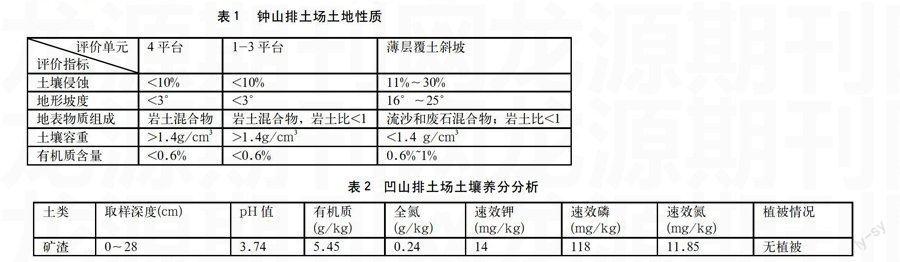

該排土場現已停用,占地面積22.8hm2,最高堆置標高60m,形成5個排土平臺,標高分別為60m、50m、40m、30m、20m,臺階寬度為15~30m,排土場土地性質見表1。排土場早期局部有積水現象,自然植被以有害的葎草和蒼耳為主,生態效益極為低下。經治理現已形成生態重建區、生態經濟林區、生態防護區、農業復墾區、試驗生態恢復區等生態治理區,植被覆蓋度達70%以上,改善了區域環境及景觀。

1.2 馬鋼南山礦凹山排土場概況

馬鋼南山礦凹山排土場位于凹山采場東部,占地面積300hm2,其總容量為1.3億t巖石,承擔著凹山采場和東山采場的排土任務,現已服務期滿。該排土場形成時間較早,其所排廢渣以表土、巖石、圍巖等組成,受廢石排棄影響,顏色分層較為明顯,100cm左右為紫紅色礫石,下層均為土黃色礫石。表層廢石雖有部分風化,但基本不具備土壤性質,其結構松散,有機質含量低,土壤級配差,保水性差,降雨后廢石淋溶水多呈紫紅色,pH值2~4之間,對于一般植物即使發芽,其在酸性條件下也難以成活。凹山排土場土壤性質見表2。

目前,該排土場堆積高度約為150m,分為+80m、+105m、+130m等多個平

臺。因排土邊坡堆放不規則,時常發生瀉溜、溝蝕等狀況,溝蝕面積占邊坡的50%以上。從現有植被來看,自然恢復植被僅有狗尾草、馬唐、野薔薇等,人工恢復植被有合歡、紫穗槐、狗牙根等。

2 排土場水土流失防治

我國在水土保持工作主要是借助現代的科學理論和方法,開展了水土流失調查,同時進行了水土保持經驗的推廣等,為全國大范圍的水土流失防治工作奠定了基礎[6]。馬鋼姑山礦鐘山排土場和南山礦凹山排土場在水土流失治理時,均采用了工程措施與植物措施相結合、生態優先的治理理念,結合排土場現狀有針對性的布置了治理措施。

2.1 水土流失治理體系

礦區在實施水土流失防治措施后,其水土流失可大量減少,其中植物措施的實施有利于改變當地植被覆蓋率,增加土壤蓄滲,減緩降水匯流等作用[7]。排土場是水土流失的重點區域之一,其在礦區水土流失治理中就變的更為重要。

⑴鐘山排土場水土流失治理措施。

鐘山排土場采用擋墻攔擋、挖掘排水溝、土地整治、植被恢復等措施,增強排土場穩定性,恢復生態環境,以防止邊坡坍塌,消除滑坡等隱患。

①表土回填。

表土回填利用距鐘山排土場運距2km的姑山露天采場西幫擴幫剝離的流砂及粘土,采用40t級自卸汽車運往鐘山排土場進行回填,覆土厚度不應小于0.5m,土源充足時建議不小于1.0m。

②邊坡防護。

覆土后的排土場邊坡應放緩為1∶2,其臺階高度為12m,為了保證邊坡穩定及平臺寬度,+20m平臺南、北兩側邊坡坡腳處需設置擋土墻及護坡,擋土墻高度1~3m,坡面鋪砌采用漿砌片石護坡,護坡厚度為400mm。

③排水工程。

鐘山排土場匯水面積較小,四周地勢平坦,現有排水系統完整。根據排土場臺階分布,確定在30m、40m平臺開挖排水溝,匯集地表水于貯水池,供綠化用水。貯水池溢流水經排水溝排至蕪馬高速公路排水系統。排水溝為漿砌片石排水溝,斷面400mm×400~600mm,漿砌片石厚度400mm。

④植物措施。

根據鐘山排土場立地和環境條件,實行喬、灌、草相結合,并對部分經濟價值較高樹種造林采取客土,促進林區及時形成,加速排土場植被恢復,減少水土流失。植物措施所選品種:喬木樹種包括香椿、杜仲、青檀及絨毛白臘;灌木樹種為紫穗槐和黑莓;藤本為金銀花,草本為金針菜和三葉草。

⑵凹山排土場水土流失治理措施。

①攔擋措施。

目前,凹山采場棄渣已基本沉實,坡腳除部分高陡區域可能發生滑坡外,其余均相對穩定。治理區采用在平臺距邊緣0.5m區域設置簡易土埂攔擋,土埂高度0.3m,梯形斷面,頂寬0.3m,邊坡1:1。

②排水措施。

排土場治理區設置了沿道路及分區的排水溝,以匯集地表徑流。排水溝采用漿砌磚結構、矩形斷面,尺寸為0.5m×0.5m×0.3m,排水溝將場地匯水導排至下游平臺的集水坑內。

③土地整治。

整治平臺采用反坡方式進行土地平整,坡度保持在3‰,同時對平臺區域進行深翻,深翻厚度為0.5m,深翻區域保證其熟化至少2個月,后在深翻的土地上覆蓋了0.5m后的污泥進行土壤改良,坡度仍為3‰。

④植物措施。

凹山排土場植物栽植選取了淺根性、不進入食物鏈的品種。該區域栽植的植物品種為合歡、刺槐、紫穗槐、狗牙根及百喜草。其中喬木栽植株行距為3m×3m,灌木栽植為1.5m×1.5m,撒播草籽為60kg/hm2。另外,植物措施在進行過程中進行了灌溉、補植 等養護措施。

2.2 水土保持效果分析

經現場調查,鐘山排土場在迎風坡面和平臺建設了防風林和生態防護林,解決了排土場揚塵問題。目前,該排土場植被成活率達91.7%,土地復墾率超過80%,現有攔擋、排水系統運行基本良好,通過喬灌草配置其環境改善效果顯著。治理后,其水土保持六項指標分別為擾動土地整治率達到95%,水土流失總治理度為91%,攔渣率97%,土壤流失控制比為1,林草植被恢復率為92%,林草覆蓋率70%,排土場治理區的水土流失基本得到了治理,景觀及環境效益明顯。凹山排土場治理區所選種的植物成活率達85%,排水系統運行基本良好,水土流失防治六項指標分別為擾動土地整治率達到92%,水土流失總治理度為90%,攔渣率95%,土壤流失控制比為1,林草植被恢復率為91%,林草覆蓋率65%,排土場治理區的水土流失基本得到了治理。

3 討論及建議

隨著目前綠色礦山創建及國家環保要求的提高,礦山的生態環境治理也越來越受到重視。從兩個排土場的水土流失治理方式來看,其均采用了土地整治、客土回填后植被恢復。鐘山排土場從生態學等角度布設了攔擋、邊坡整治、排水設施、植物措施等,對其水土流失治理發揮了重要作用,也為后期治理升級奠定了基礎。凹山排土場在治理過程中,其采用的治理措施與鐘山排土場基本相同,因其棄渣的特殊性,除水土流失防治外,還考慮了土壤改良、污泥利用及抗性植物選擇,其治理效果能夠滿足要求且治理后土壤質量有所提高,為后期種植其他植物奠定了基礎。兩個排土場水土流失治理雖達到了防治要求,但其仍存在一定的問題。鐘山排土場存在的部分邊坡因覆土厚度較厚,下部無攔擋或無攔擋高度不足,產生了覆土滑坡,水土流失加劇;部分區域在缺乏管護的情況下,有害的自然植被入侵較快,嚴重影響治理效果;部分排水溝道存在淤積情況,影響排水效果。凹山排土場覆土在強降雨作用下因顆粒較細,其下游低洼處可見細粒淤積,部分排水溝排水效果不佳,覆土后自然植被進入較快,影響了植物措施效果。因此,針對冶金礦山排土場石礫含量較高、養分低等特點,其水土流失治理應使剝離、排土、治理在時空上緊密結合,形成剝離-排土-治理一體化均衡模式。對于覆土整治區應在覆土前有針對性的進行夯實,以形成隔離層,同時應確定合理的邊坡覆土厚度及攔擋高度,在邊坡進行植物栽植時應選擇淺根性的植物,以保證邊坡穩定。另外,應加強工程措施和植物措施的養護,以滿足水土流失治理效果。

參考文獻

[1] 古德生,吳超.金屬礦山科技和環境問題及其思考[J].科技導報,2011,29(12):11.

[2] 李海波,李克順,李亞東.我國礦業廢棄地復墾現狀及對策分析[J].環境科學與技術,2005,28(增):59-60,101.

[3] 姜培曦,孟廣濤,王曉南,等.礦山水土流失現狀分析及防治措施[J].礦業學報,2008(10):80-83.

[4] 李亞龍,高強,張平倉.水土保持植物措施在礦山土地復墾中的應用[J].2009,26(5):23-27.

[5] 呂春娟,白中科,趙景逵.礦區土壤侵蝕與水土保持研究進展[J].水土保持學報,2003,17(6):85-88,91.

[6] 孫厚才,趙健.中外水土保持理念對比[J].長江科學院學報,2008,25(3):9-13.

[7] 周連碧,張梅.淺談鐵礦開采水土保持與生態環境保護[J].礦冶,2008,16(1):78-81.