泰坦尼克號猜想

姚舜

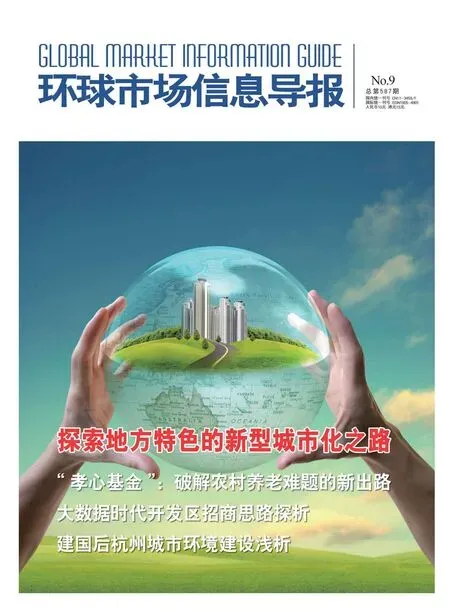

2012年1月13日夜晚,正當泰坦尼克號冰海沉船事件發生100周年之際,剛滿11歲的我與爸爸乘坐的意大利歌詩達和協號巨型豪華郵輪,在距離意大利本土海岸線約兩小時航程的地中海海域中不幸觸礁,船體左側劃出一條約60米長的口子而船艙進水,船體傾斜,全船立即停電,并且很快失去了動力......不幸中的萬幸是奇跡最終發生了:該船在漆黑的夜晚失去動力、傾斜越來越嚴重并且船體漸漸下沉的情況下,經過一個多小時的掙扎后,竟然在慣性與洋流的作用下奇跡般靠近了一座小島,最后在整艘船接近80度傾斜與沉沒的過程中擱淺在該島延伸出來的海床上(見圖一、圖二)。該次海難的最后結果是32人遇難,64人受傷,被稱為懦夫與恥辱的斯凱蒂諾船長以瀆職罪、誤殺罪與延遲棄船罪被意大利法院判刑16年1個月,我與爸爸在歷經了驚心動魄的死里逃生后安然無恙,成為這場海難的幸存者。

二、 猜想:泰坦尼克號可以不沉、緩沉或不死人、少死人。

三、 引發猜想的歷史背景

1、英國泰坦尼克號郵輪的沉沒

1912年4月14日深夜,從英國南安普敦首航出發,駛往美國紐約的超級豪華郵輪——泰坦尼克號以每小時22.3節(約每小時41.26公里)接近全速地在風平浪靜、冰冷漆黑的大西洋洋面上兼程航行。11點40分,當了望員弗利特發現正前方約500碼(約457米)的地方迎頭出現越變越大的冰山時,迅速拉響了駕駛室的警鐘。大副默多克立即下令減速、左滿舵、停船并倒車,但泰坦尼克號終因航速太快而躲避不及與冰山的死亡之吻。船右側底部觸礁冰山,16個水密艙中的5個涌進海水,但泰坦尼克號承受漏水的最大極限只為4個水密艙。當史密斯船長從隨船首航的造船工程師安德魯斯那里得知“這艘船沒救了”,并且最多只有兩小時時,他立即指示發報員菲利普斯與畢特連續不斷地用老式CQD與新式SOS電碼發出求救信號,與首席大副及大副緊急分工并制定救生艇分配與逃生過程中維持秩序的方案,并向乘客與船員宣布海難與準備棄船......當第一艘救生艇被放下海面時,船上相繼發射的9枚遇險火箭照亮了寂靜的大西洋夜空,帶著一簇簇閃亮耀眼的白色火焰緩緩落下。當最后一艘折迭式救生艇被放下時,一直在演奏樂曲的船上樂隊奏出了“與主更親近”的樂曲,陪伴與安撫包括樂手們自己在內的1500多名沒有分配到救生艇,注定將要葬身大海的人們。2點10分,一直堅守崗位的菲利普斯與畢特接到船長可以離開的指令,勇敢的菲利普斯堅持發完最后一封呼救電報后才離開逃生。2點17分,海水涌入中央電力控制室,引發短路而全船燈光熄滅。2點18分,伴隨一陣巨大的斷裂聲,船身斷為兩截。在冰山觸礁事故發生2小時40分鐘后的2點20分,被譽為“永不沉沒”的泰坦尼克號郵輪的船頭開始沉入海中......此后1個小時10分鐘后的3點30分,英國籍船舶卡帕西亞號最先趕到現場展開救援。這場舉世震驚的海難悲劇的最后結果是:2227名旅客和船員中705人生還,1522人遇難。

2、美國3D電影《泰坦尼克號》的震撼與感召

泰坦尼克號這場舉世震驚的海上悲劇盡管發生在一個世紀之前,但因其悲慘、壯麗、凄美與遺憾而一直長久地被世人研究與紀念,并多次被搬上熒幕;眾多航海學家、海洋地理學家與工程技術人員爭相研究與分析這次海難的準確技術原因;歷史學家、考古學家與各類科學家不惜耗費巨資從3900多米深,每平方米54.25噸壓力的海底打撈出部分殘骸與5000多件文物......世人無法忘卻泰坦尼克號事件,對它的探討與研究至今還在繼續。

獲得奧斯卡第70屆金像獎最佳影片、最佳導演獎等11項大獎的美國3D電影《泰坦尼克號》2012年4月初在中國放映,我帶著不久前類似的死里逃生的經歷與記憶,帶著不同于普通觀眾的心態與視角在深圳的電影院觀看了這部轟動全球的影片。觀看后的當晚,我因噩夢而在夢中呻吟,兩次被爸爸叫醒。雖然我沒有乘坐過泰坦尼克號郵輪,沒有經歷過它的那場海難,但整個《泰坦尼克號》影片所真實重現的那種天寒地凍,四面漆黑,舉目無援但死亡步步逼近的無奈無助的境況,正是不久前我的切身經歷與苦難體驗。還有影片所表現的對生存的渴望與對生命的尊重,所再現的人在求生本能與死亡恐懼的碰撞下,把生存的機會留給他人的崇高人性,深深震撼了我的靈魂。可以說,是《泰坦尼克號》電影的震撼與感召,是協和號郵輪的死里逃生經歷,給了我完成本猜想的勇氣與靈感,激勵我大膽地去思考去探究真實的泰坦尼克號海難背后的一切。

四、泰坦尼克號沉沒的原因

根據一百年前美國的紐約時報、英國的泰晤士報等世界權威媒體的一致報道,根據美國與英國各種類型的泰坦尼克博物館、展覽館所陳列與展出的各種文獻資料,根據海難后調查與采訪泰坦尼克號幸存的船員與乘客所形成的第一手資料,“冰山——是泰坦尼克號死亡的罪魁禍首!”(見圖三)

根據維基百科刊載的泰坦尼克號的航行日志,僅1912年4月14日這一天,泰坦尼克號就先后9次收到過附近不同船只發來的冰山警告,但警告并沒有引起泰坦尼克號當事者們的重視。或者說他們雖然重視了,但并沒有對泰坦尼克號的航速、航向等相應方面做出充分的足夠的調整:

上午9時,泰坦尼克號收到自卡路尼亞號發出的冰山警告,冰山位置在北緯42度,西經49~51度之間。

11時40分,泰坦尼克號收到荷蘭郵輪諾丹號對以上位置存在“大量冰塊”的警告。

下午13時42分,泰坦尼克號收到波的號的冰山警告,距泰坦尼克號250浬處的北緯41度51分,西經49度52分有“大量冰場”。

13時45分,泰坦尼克號收到德國郵輪亞美利加號北緯41度27分,西經50度8分存在“大型冰山”的警告。

晚上7時30分,泰坦尼克號收到加州人號三個有關冰山的警告(北緯42度3分,西經49度8分),此時泰坦尼克號距冰山只有50浬。

21時40分,泰坦尼克號收到美莎巴號發出的“巨型冰塊及冰山”警告(北緯42至41度25分,西經49至50度30分)。

22時55分:加州人號于距泰坦尼克號以北19浬處的冰場前面停下,船長羅德下令停止航行,拋錨過夜,并向附近的所有航行船只發出警告,當無線電冰山警告抵達泰坦尼克號時,卻被粗魯地回應:“勿搔擾!住口吧!你已經干擾我的信號了!我正向紐芬蘭發電報!”11時30分,加州人號電報員關掉了電報機休息。

23時30分,泰坦尼克號瞭望員發現船遠處有霧狀物接近。

23時40分,正當泰坦尼克號仍以22.3節(約每小時41.26公里)接近極速前進時,瞭望員弗利特發現一座約55~60英尺(約16.8~18.3米)高的冰山駭然出現在正前方約500碼(約457米)的范圍之內,他立刻拉響了駕駛室的警鈴并同時對講:“冰山,就在前面!”

需要指出的是,當泰坦尼克號右側底部觸礁冰山,導致5個起浮力作用的水密艙進水后,其動力系統、方向系統、通訊系統、電力系統均未立即受損,仍然可以工作。也就是說,該船并沒有因觸礁而立刻失去動力與控制,更沒有立即沉沒。

五,棄船逃生的方法

被嗤為懦夫引為恥辱的意大利歌詩達協和號郵輪的船長斯凱蒂諾,在三分之二的乘客與船員仍在嚴重傾斜與不斷下沉的郵輪上與死神博斗,正需要一位權威、統一與專業的船長來指揮他們逃生的時候,他竟然裹著一床毯子擅離崗位,跳上一條救生艇自己逃生去了,棄船決定也是他在離船上島后才決定的。

與之形成極大反差的是令人尊敬的英國泰坦尼克號郵輪的史密斯船長,當船觸礁冰山發生海難時,他臨危不懼,忠實地執行著海上船舶遇難后的常規規程,操作與處理了一位船長應做能做的一切,恪盡職守地指揮到該船沉入海中的最后一刻。

凌晨2時17分,當勇敢的菲利普斯發完最后一封呼救電報后離開發報室逃生時,史密斯船長對大家說:“現在各位要依靠自己(逃生)了”,之后他泰然步往艦橋,勇敢地等候著與泰坦尼克號沉入大海。2點20分,被譽為“永不沉沒”的泰坦尼克號郵輪載著它的船長和其他沒有救生艇的1500多人沉入大海。

史密斯船長選擇了棄船逃生,這意味著他選擇了船沉海底,選擇了三分之二沒有救生艇的1500多人葬身大海。本文沒有絲毫責怪這一選擇的意思,因為棄船與三分之一的人獲救,總比不棄船全部人隨船葬身大海要好。在這一層意義上,棄船逃生的方法是值得肯定的。

六,棄船逃生并非唯一方法

本猜想認為,根據當時的情況,棄船逃生并非唯一的方法。當然,在時間允許,救生艇充足的情況下,棄船逃生的方法是可行也是可取的。但當時的情況正好相反:時間緊迫,救生艇嚴重不足,即便泰坦尼克號船上配備的16條救生艇與4條折疊式機動救生艇全部都滿位(前者64人/每艘,后者40人/每艘)用上的話,也只能為2227位旅客和船員中的1184位提供救生位。但當時的實際情況是,每個人生存的希望完全寄托在救生艇的分配上,而救生艇又嚴重不足。因此每個人求生的本能與救生艇不足的矛盾導致了場面復雜混亂,人的情緒絕望慌亂。由于這種混亂與慌亂,真正被分配到并且登上了救生艇的只有651人而浪費了寶貴的5百多個生存的空位,最后獲救的705人中有54人是跳海之后被救上或爬上救生艇的。

非常遺憾的是,尊敬的史密斯船長沒有想到“水能載舟,亦能覆舟”道理的變通:“冰能撞舟,亦能救舟!”如果他想到了這一變通,泰坦尼克號郵輪的命運與郵輪上全體人員的命運就會大不一樣。

七,“冰能撞舟,亦能救舟”方法的實施

在“冰能撞舟,亦能救舟”的理念下,利用泰坦尼克號觸礁后并沒有立刻失去動力與控制的狀況,第一時間將船返回到不遠處的那座冰山。同時向大家宣布,利用船上的20條救生艇,只需要往返運送兩趟,就可以將靠近冰山郵輪上所有的人全部送上冰山,利用冰山巨大的浮力暫時避難,等待即將從四面八方趕來的救援船。當大家聽到自己的生存機會再也不取決于救生艇的分配,而是取決于短暫地利用救生艇擺渡上冰山的方法,每個人都會因有了生存的希望而感激這一方法,萬眾一心地促成這一方法實施。人們再也不會因無救無助即將葬身大海而絕望慌亂,再也不會不聽指揮而耽誤時間與逃生的效率。在實施過程中,借助于船上眾多訓練有素的船員與水手的專業力量,借助于船上完備優良的各種工具設備,借助于大家因見到了生存的希望而迸發出團結協作服從指揮的凝聚力,充分利用船上20條機動靈活的救生艇來回運送人員,必要時可以繞行冰山,從容找到低緩易靠易爬處,組織與幫助大家上冰山避難待援。

需要特別想到的是,鑒于泰坦尼克號郵輪在減速左滿舵的情況下并沒有順利無障礙地通過冰山,鑒于該船通過冰山時受傷的部位不是船頭,不是船尾,不是甲板,也不是船體的兩正側,而是船右側的底部起浮力作用的水密箱,這足以說明該座冰山的水下有構成船舶觸礁或擱淺的充分條件。此外,大副默多克除了下達減速、左滿舵的指令外,還下達了停船并倒車的指令,這一事實足以說明泰坦尼克號郵輪在觸礁時就已經擱淺,不然是不需要倒車的。因此,本猜想的另一救生方法是船上的人甚至不用下船上救生艇,而是徑直將船駛向冰山,促成該船在這座冰山的水下部分再次擱淺,借助冰山的巨大浮力,泰坦尼克號郵輪就有可能不沉!在這種情況下,贏得時間具有決定性的意義:擱淺越早,起浮力作用的水密艙的進水就越少,需要借助于冰山的浮力就越小;反之,水密艙的進水就越多,需要借助于冰山的浮力就越大。需要指出,如果擱淺不能成功的話,郵輪上的人再上救生艇上冰山也不遲,并沒有被耽誤一分一秒,再從容有序地實施前一種方法:兩種方法并行不悖,互補互應!

綜上,如果臨危不亂,思維清晰,決策果斷,組織有序并且指揮得當,泰坦尼克號就有可能不沉,死亡的人數就會大幅減少甚至完全可以避免死亡。

八,“冰能撞舟,亦能救舟”方法的評估

在“冰能撞舟,亦能救舟”理念的指導下,在回到那座近在咫尺的冰山的過程中,就局面與效率來講,它不可能象實驗室做實驗那樣的整齊劃一,但大致來分,不外有以下幾種可能:第一種可能是第一趟的人剛運出,還沒有上冰山郵輪就沉沒了。第二種可能是第一趟運出的人上了冰山,但還沒有來得及接到第二趟人郵輪就沉沒了。第三種可能是接到了第二趟的人,但還沒有將人送上冰山郵輪就沉沒了。第四種可能是第二趟運送的人上了冰山,郵輪沉沒了。在以上四種邏輯的假設情況中,無疑第一種情況是最糟糕的。但即使在這種最糟糕的情況下,獲救的人數仍然遠比“棄船逃生”方法下的705人要多得多:首先,人們因有了生存的希望而不會象“棄船逃生”方法下那樣絕望那樣慌亂,相對會從容一些,默契一些,救生艇會井然有序地坐滿或者盡量坐滿,上艇的人即使不滿員也會接近1184人。其次,除了登上救生艇的人能夠獲救外,沒有上艇的人也不會眼看郵輪就要沉了還無動于衷地坐以等死,他們會在船方的幫助與組織下,穿上救生衣跳海游向冰山。其中年紀輕、身體好或者說運氣好的人必定能存活一大批......在第二、第三與第四種假設下,情況只會更好,不會更壞。

在“冰能撞舟,亦能救舟”理念的指引下,本猜想提出一個作為水下冰山擱淺方法的補充方法:在擱淺不成功的情況下,如果當事者決策果斷,時間爭取得好,船到冰山時水密箱的進水不多,船向下的沉降力就不大,因此所需要借助于冰山的浮力也就不大。利用船上各類專業人員的知識與經驗,利用船上各種崗位繩索與備用繩索及各種設施設備,利用冰山水上水下的形狀、地勢與特性,因地制宜地將船“系”、“掛”、“圈”、“鉤”、“錨”或“捆”在冰山上。比如,用一根或數根受力繩索的一頭固定在靠冰山一側的船的某處或某幾處,另一頭由一條或數條救生艇攜帶著繞這座冰山接近一圈后回到船側,在適當的位置固定拉緊,這樣就使船與冰山形成了各種連接。隨著船在經過一段時間后會在有一定程度的下沉,然后船與冰山就會由相互連接變為相互拉緊與固定。這與船在四面沒有任何依靠與幫襯物的汪洋大海中,船的沉降力與下沉速度是大不一樣的。

因此只要操作處理得當,即便船擱淺不成功也不會沉,即使要沉也會大大延緩下沉速度,從而為等待救援船贏得寶貴時間。

九,該猜想的科學原理

完成本猜想必須回答幾個問題:北極漂移入大西洋的冰山與南極漂移入南太平洋的冰山有什么不一樣?海里漂移的冰山有多少在水面上?多少在水下?冰山有多大浮力?冰山的強度如何?冰山可不可以靠近與攀爬?

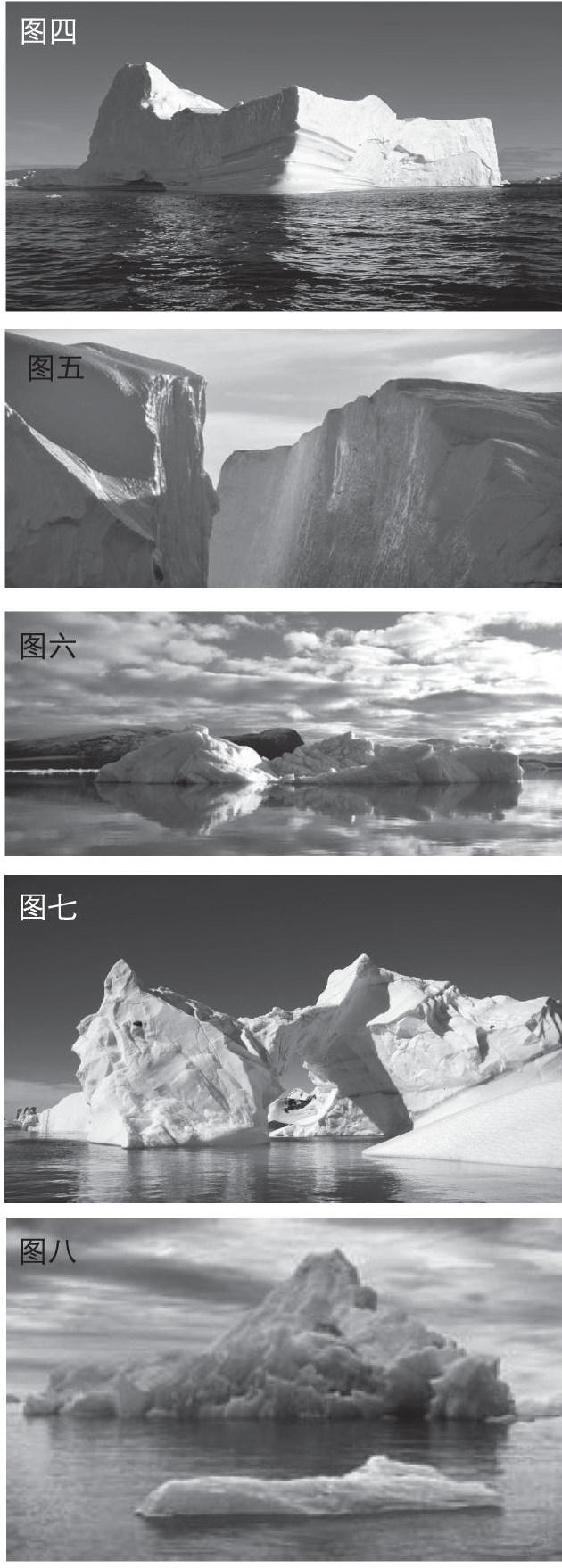

按照地理常識,南極是大陸,北極是海洋,南極的平均最低氣溫為攝氏零下60度,北極的平均最低氣溫為攝氏零下30度,因此兩極形成的洋流與冰山的形狀是很不相同的:南極漂移入海的冰山體積高大,形狀多為桌形或板形,即水上水下呈垂直狀(見圖四、圖五)。

由北極格陵蘭南漂進入大西洋的冰山體積相對矮小,形狀總是呈金字塔狀,即水上水下呈緩坡狀(見圖六、圖七、圖八)。

造成泰坦尼克號觸礁的正是這類冰山(見圖三)。這張由維基百科提供的一百年前由當時趕往現場救援船上的攝影師拍攝的照片,據報道該冰山一側的吃水線上有從船體表面刮下的紅色油漆痕。

按照常識,任何一座海上漂移在海上的冰山,其浮出水面的部分大約只有該冰山的十分之一,它的十分之九藏在水下。這一數據是按照冰的密度(0.9克/立方厘米)與水的密度(1克/立方厘米)之比計算出來的,即冰在水中的浮力系數。用“大約”來表述是因為海水不是標準水,比標準水的密度略大,比標準水的浮力略大。

按照常識,漂浮于海上冰山的冰,其強度不如磚石的強度,磚石的強度不如鐵的強度,鐵的強度不如鋼的強度。一座能把以每小時41.26公里行進中的自重為46328噸(沒有泰坦尼克號自重的資料,但它的排水量為46328噸,而排水量=浮力,浮力=物體總重,物體總重=貨和船的總質量,所以排水量>船的總質量。)的海上巨無霸郵輪撞沉的海上漂移冰山,其體積一定是巨大的(這意味著其浮力也是巨大的),否則它不足以使動能如此巨大郵輪水密箱的特質鋼板被撞破而進水,而只會被它碾碎、撞開或推走,這是牛頓第三定律下作用力與反作用力的原理。我們今天無法也沒有必要計算出這座冰山究竟有多大,但是我們根據泰坦尼克號郵輪的質量與觸礁時的行進速度所產生的動能與動量,根據該動能與動量可以計算出它的沖擊力,再根據該沖擊力可以計算出該座冰山不能小于的最小體積,即小于這個體積就不足以以其反作用力撞壞水密箱的特制鋼板。然后再根據該冰山至少具有的體積可以計算出它至少具有的浮力。從而為本猜想中“冰山擱淺”的方法提供數據支持。

順便一提,大自然中任何一座海上漂移的冰山,其冒出海面部分的形狀,不可能象工廠產品一樣是正正方方,正角正圓,而應該是高低相見,陡緩相形的;其強度也不可能是銅墻鐵壁,刀槍不入的,而應該是可以靠近,可以接觸,可以攀爬的,尤其是泰坦尼克號郵輪所遇到的那座北極南移的金字塔狀的冰山,更應該如此。

十,結語

在方法論上,本猜想采取了逆向的思維方法。這必然要打破傳統與常規的由因到果的思維方法,逆向地由果找到因,由此找到最佳最科學最有效的方法。比如當船撞冰山或觸礁后,常規與傳統的思維方法是,趕快逃生,趕快逃離(遇害現場)。本猜想提出了一種與傳統和常規不同的逃生方法:不是盲目逃離,而是讓船借助冰山的強大浮力,讓船利用冰山巨大的水下部分擱淺,這樣或可以不沉,或可以大大延緩沉船的時間,還可以讓人們登上冰山等待救援,為救援贏得寶貴的時間。這種不僅不逃離,還要利用冰山的思維方法就像司馬光砸缸:有人掉進了大水缸,常規的思維是“救人離水”,而司馬光面對緊急險情,果斷地用石頭把缸砸破而“讓水離人”,從而救了小伙伴的命。

除了逆向的方法,本猜想還采取了遞推的方法。即按照因果關系與層次關系,一步一步地向前推進:原因產生結果,這個已經產生的結果又是另一個將要產生的結果的原因,環環相扣地形成因果鏈。如:失了一顆鐵釘就丟了一只馬蹄鐵;丟了一只馬蹄鐵就折了一匹戰馬;折了一匹戰馬就損失一位將軍;損失一位將軍就輸掉了一場戰爭;輸了一場戰爭就亡了一個帝國。但注意,這種環環相扣所形成的因果鏈必須是良性循環而不是惡性循環,否則就無遞推思維可言,就會一團糟。因此,走向良性循環因果鏈第一步的正確與否是至關重要的:第一步走錯了就意味著方向錯了,方向錯了就意味著走得越遠離目標更遠。在泰坦尼克號海難逃生的方法上,只要想到了“冰能撞舟,也能救舟”的變通道理,就能朝著把船駛向冰山的方向邁進,就會由此派生出許許多多環環相扣良性循環的逃生方法與逃生局面。

在微觀的層面里,當海上航行中發生了冰山海難或觸礁海難事件時,本猜想不囿于傳統常規的盡快逃離險地,甚至棄船逃生的單一理念,而是停留原地先檢查船舶的狀況,待確定船舶狀況安全后再離開出險地。由此拓展出可供選擇的新思路與新的逃生救援方法。現實中往往是觸礁可怕,但離開更可怕。前者雖然不幸,但可以修船保貨保命,后者則沉船丟貨丟命。

在宏觀層面上,當人類面臨各種自然乃至社會危機時,本猜想對危機的有效避免、科學掌控與靈活化解不無借鑒意義。本猜想試圖以一種無邊際、無定式、無禁區與無模式的思維方式,超越但不排斥常規與傳統的思維方式,讓思維在自由的王國里翱翔!