漫談“金鐘壺”與中華傳統鐘文化

陸亞英

在中華文明中,鐘有著舉足輕重的地位,東漢學者許慎在《說文解字》中這樣解釋“鐘,樂鐘也”。在古代,鐘是一種十分重要的打擊樂器,它聲音洪亮,置于皇家、寺院,給人以莊嚴和威儀的感受。鐘對中華傳統文化的作用與影響是深刻的。以鐘為素材的成語便不勝枚舉,比如“鐘鳴鼎重”、“朝鐘暮鼓”、“以莛扣鐘”等,而以鐘來吟詩作賦,更成為古代文人精神寄托的方式,比如張繼的“姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船”,因意境深遠、回味悠長而成為千古絕句。鐘的運用場合十分豐富,且與人們的生活聯系密切,而作為勞動人民藝術創造之一的紫砂壺中,就有許多以鐘為題材的經典作品,比如“德鐘壺”、“高鐘壺”等,都深受賞玩者的親睞。

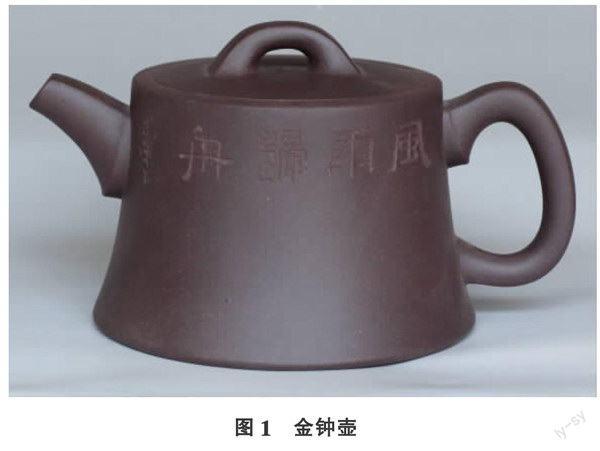

“金鐘壺”(見圖1)也是一件以鐘為題材的作品,該壺從古鐘形象出發,展現出不一樣的造型創意理念。不僅進一步改進了鐘形壺的式樣。更將豐富的物象融于一體,比如自然界中常見的竹子便被恰到好處地提煉到了壺型中,該壺在追求造型風格的基礎上,同時又增添了陶刻文字裝飾,使整體藝術層次得以明顯提升。總而言之,“金鐘壺”正是通過統一而美觀的造型來深刻詮釋中華傳統文化的內容,而這也是此壺最根本的價值體現所在,它于有形和無形的自然轉換中。達到“境”的升華,著重于對鐘文化、竹文化的解讀,給人以不一樣的品壺體驗。

“金鐘壺”不僅以古鐘為原型,延續了古鐘厚重、樸拙的特質,整壺氣勢恢宏而不失凝練,仿佛是從遠古走來,全身上下都籠罩著古代器皿的獨有氣息。壺身輪廓清晰,敦厚穩重,壺肩處逐漸向外、向下延伸,上小底大,穩重而堅定,線條柔和圓潤。具藏鋒而不露之妙;壺蓋嵌于壺口,使得壺肩為平展的水平面,并與平底上下對應,整個壺身更為一體化;蓋面中央設橋鈕,橫跨于其上,與頂蓋自然銜接。整器造型優雅、形象大方,從上到下都著重于功力呈現,其形態對于古鐘的詮釋可謂惟妙惟肖,壺身恰似鐘身,上窄下寬,仿若能夠使人感受到洪鐘高亢的氣勢。橋鈕于此恰似鐘扣,使鐘的形象更加完整而深入人心。

中國的鐘文化源遠流長,文化底蘊深厚,“洪鐘發長夜,余響繞千峰”、“鐘聲警萬里,鼓聲惠十方”,古鐘已成為人們心目中崇高、美好的華夏文明象征之一。悠揚渾厚的鐘聲使人領略到自然質樸的美,鐘聲蕩及之處。澤波萬物。帶給人心靈上的凈化、精神上的鼓舞、思想上的啟發,給人以警醒和啟迪。“金鐘壺”整體著重于對鐘文化的表達,通過鐘的造型來引申其內在的精神寓意,練達人心,而該壺也因文化載體的作用而更具有人文內涵,

“金鐘壺”除了在造型上以古鐘為基礎外,其細節刻畫也獨具匠心,富有一定的文化性。壺嘴、壺把皆圓中寓方、粗細得當、前呼后應,寓意外圓內方;同時,其形態取自然竹節狀,竹鼓線紋絡清晰逼真,凹凸質感細膩,韻味悠長。竹文化同樣也是中華傳統文化的重要組成部分,竹子四季青翠、凌霜傲雨,象征著虛心、氣節等精神風貌,其內涵已形成中華民族品格、稟賦和精神的象征,此壺的竹子形態意在表達其不畏逆境、不懼艱辛、寧折不屈的品格,使人獲得更豐富的精神享受。

在巧妙的造型構思下,陶刻裝飾的妙趣也自然融合到了作品之中,在這把“金鐘壺”上“風雨歸舟”四字刻于壺身一面,氣韻極佳,無疑增強了作品的傳統文化氣息。字體遒勁而沉穩,刀刀見筆、筆筆有力。精、氣、神俱佳。“風雨歸舟”四字傳遞出一種奮發前進的精神力量,升華了整把壺的精神基調,給人以鼓舞和共鳴。

紫砂壺是中國特有的,集詩詞、繪畫、雕刻、手工制造于一體的工藝品,在世界陶瓷藝術之林亦占有一席之位,它所構成的紫砂文化更是中華傳統文化的驕傲。紫砂文化作為藝術表現形式的結晶,承載著民族文化的精髓,這把“金鐘壺”便是以博采眾長之心,將多種文化內涵凝練于一把壺中,以鐘文化為中心,兼融竹文化和“風雨歸舟”的內涵,從而富有傳播中華傳統文化的獨特魅力。