趙冷月的晚期書法風格

劉彭

但凡談及藝術家的創作風格,按照生命周期來判斷亦不失為一種好的方式,時間與空間的交叉變革,會讓我們看到不同時期的不同作品。從趙明康整理的《趙冷月年表》描述上來看,在趙冷月七十五歲高齡的時候(一九九O年),『開始臨寫先秦《石鼓文》、漢簡等,意圖突破。』那這個『意圖突破』似乎給我們研究趙冷月的晚期書法風格,有一種提示作用。因此我把焦點集中在他生命臨近終結之時的這十二年間(一九九O——二00二年),他的作品和思想怎樣獲得了一種新的風格,也是要探討對這種晚期書法風格的體驗,它包含了一種不和諧、不安寧的張力,最重要的是,它包含了一種蓄意的、非創造性的、反對性的創造性。

首先談談趙冷月晚年所處的那個時代。鄧小平的南巡講話是上世紀八十年代以來中國改革開放與經濟體制改革的重要轉折點,在由計劃經濟向市場經濟轉型的過程中,中國社會隨著經濟的高速發展,也在快速進入現代社會。從八十年代中后期到九十年代初開始,中國藝術進入全面的復蘇期。對文革美術的反思與批判,藝術觀念和創作手法上的求新求變,成為中國藝術界的主流。同是這個時期,中國和日本交流廣泛,一九八四年趙冷月先生還代表上海書協赴日參加交流活動,必然受到日本現代書法和西方現代藝術觀念的影響,這一點從趙冷月晚期書法風格的作品能夠看出來。那么生活在二十世紀九十年代的人們在擺脫日常壓力與煩惱方面,在表面上無限的自我放縱、消遣和奢侈的能力方面,都是空前的,這也是二十世紀末期的一個時代特點。

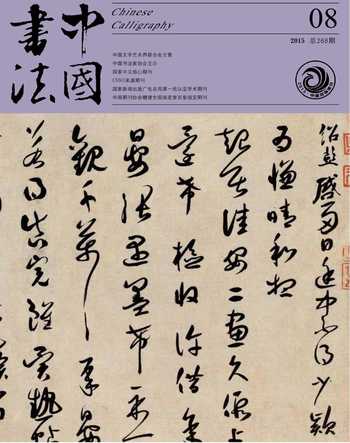

趙冷月晚期書法風格,重在表現胸襟和覺醒。趙冷月到了晚年其成熟的主體性,使書法作品保持著張力,如同在相反方向變了形的相同力量一樣,作品里祛除了傲慢與邀賞,獲得一種由于年老而放逐的結果。趙冷月晚年變法,已經把帖融入碑版,走碑帖結合的路子,形成個性強烈、大氣凜然的獨特風格。盧輔圣在《趙冷月》后記里所說: 『晚年一變常格,于北碑粗獷豪宕一路獨具只眼,取其質樸古拙,參與民間書法率意天真之趣,形成了融碑于帖的獨特風格。取法北碑,雄渾質樸之氣易得,靈動自然之姿難形,而先生所做,絕去斧鑿,隨意峻落,觸筆成趣,天質森然,再加上將枯濕濃淡的精微墨法融于其中,豐富了碑帖互補,筆墨共濟的表現力。其寧拙毋巧、似俗實清,深會「無意于佳乃佳」之旨的新穎面貌,既是這個時代環境的產物,又是書法家特立獨行和修成正果的見證。』

如果我們拿其《楷書杜甫<同元史君春陵行>》那樣作品與八十一歲時所寫《楷書白居易一竹樓宿一》進行比較,給我們以強烈印象的是,前者受邏輯驅使的強有力的表現完整和規矩,猛一看后者有點紛亂,顯示極其粗疏和重復的特點。《楷書白居易一竹樓宿一》這件作品是趙冷月晚期的代表作,在書寫的剛一開始就略顯笨拙,當它在之后繼續行進之時,一種兒童似的、近乎笨拙的書寫延續至落款處。他就這樣在晚期作品里延續著,那些大量使用看似簡單而又極為深刻的筆法與被他稱為『隨便』的東西交替著,經常在表面上顯得像是沒有明確的篆隸技法和楷法,像顫音一般,它們在作品中的作用依然在進行著,但不是作為華彩樂章被凸顯,而是作為極端之間的一種迷人的閃光,書寫再也不顧及任何穩固的中間地帶或隨機性的和諧。因為趙冷月知道書寫過程中存在著很多不可控制的素材,這些素材『碎裂了』,脫離了主流,沒有受到約束,并且幫助其晚期之前的筆墨增加更深的意境,也因為這樣,他的晚期作品很多呈現出來一種給人未完成的印象。

再看趙冷月八十歲所作《楷書白居易一怨詞一》,『奪寵』二字落筆就是以『大面積』鋪開,造型夸張,濃淡相宜,從散落右側的墨星可以推測其書寫的急速和灑脫,無顧及用筆之規,如傅山之所謂『作字貴在天倪,無布置等當之意,信手行去,一派天機』。這件作品洋溢著一種復蘇了的、幾乎是年輕人的活力,它證明了一種對藝術創造和力量的尊崇。能夠讓人深深地感覺到,在書寫過程中的那種完成時的欣喜,他把作品已然當成生命的一部分。從此也可以看出,趙冷月晚年是在拒絕單一的筆墨意象和傳統公式,在創作中敢于否定自我。正如他自己口述的那樣:『衰年變法,問題還沒有解決,沒有寫好,寫好很難,成功率不高,高又不行。如果那樣的話形成了一種公式,不好,要隨便一點,可太隨便又寫壞了,太在意了,不隨便又不好!要追求,要否定,再否定才可提高,不否定不會提高』。

趙冷月的晚期書法風格的典型作品其實應該在對聯和大字的書寫上,有些作品直人人心,書寫文本與作者生命的完美結合,真正做到了『如其人』,并且能夠深入書法藝術的本質,在向世人傳遞一種不妥協的藝術精神和文人風骨。例如,七十九歲所書榜書大字《默悟通一》,作品尺寸是縱一百八十厘米,寬九十七厘米。此件作品有大氣磅礴之勢,不拘小節,顯然先生是以此語自省。大字作品《唯道集靈》《慎獨》《沸騰》,以向世界訴說時代的個性,能夠在其暮年看到世間大道,整個人都是在沸騰著的,以此來發泄心中的孤獨。七十八歲時所作《隸書論古游心七言聯》,對聯內容為『論古不居秦以下,游心時在物之初。』這正是趙冷月晚年之所想,對于藝術的理解達到終極,對于心的回歸在原始狀態。還有很多能打動人心的作品,如七十七歲書楷書對聯『高樓風雨感斯人,短翼差池不及群』,七十九歲書寫的楷書對聯『室擁彤簽案拂瑤筅,胸咽丹篆掌盈墨香』,八十歲作楷書『拋開頑石方知玉,淘盡泥沙始見金』,八十一歲以草書寫『高處不勝寒』,落款處寫到『行年八十又一,書猶未老,如月懸于碧空高處不勝寒』,八十五歲書『隔代相望,能振厥聲』贈予朵云軒。由于篇幅所限不一一列舉贅述。這些晚期作品讓我想到德國哲學家阿多諾所說:『晚期作品的成熟并不像人們在果實中發現的那種成熟。它們不是豐滿的,而是起皺的,甚至是被蹂躪過的。它們沒有任何甜味、苦味和棘刺,不讓自身屈從于單純的享樂。』由此我們可以看出趙冷月的晚年作品絕對不習慣于苦行的平靜或那種所謂『老練』的成熟。

晚期作品反映了一種特殊的成熟性,反映了一種經常按照對日常書寫的奇跡般的轉換而表達出來的新的藝術精神和時代語言。這屬于藝術上之晚期的一種不妥協、不情愿和尚未解決的矛盾。像趙冷月這樣的藝術家從來不讓技術問題成為妨礙,從來都不讓技術問題憑借其深奧或者古人所要求的法度控制而使他產生敬畏。因為他到了晚年可以通過自己一輩子的胸懷和感悟闡明技術,返璞歸真,繼而變得更加有技術性。在『意圖突破』的時刻,『不愿隨人作計,襲人形貌,而著志于自創新格。』就像古爾古里斯所說:『晚期風格正是這樣一種形式,它挑釁現存的弱點并為過去所做的辯解,為的是要獲得某種未來、安置它和表現它,即使是以現在看來使人迷惑的、不合時宜的或不可能的言辭與意象,姿態與呈現。』

這位受到社會追捧的藝術家,晚年放棄了與其『名滿淞濱』的社會環境進行交流。即便他已經形成被社會接受的風格樣式,但也在逐漸與此達成一種矛盾的異化的關系,開啟對自我昔日的『完美』和嫻熟技巧的嚴肅挑戰。沿著這種異化的關系,偏于三思孤行,片刻間強行把各種極端匯集起來,以其各種張力充塞了密集的書寫,作品在停留下來的那一刻是靜默的,將其空無表現在外,以求『從會寫到不會寫』的狀態。也正因為這種『無意于佳』的自我表達,用更多的作品照亮生命。他的晚期作品構成了一種放逐的形式,從某種程度上似乎已經脫離了自己的時代,返回到了激發自己靈感的古代神話那樣的古典儀式之上。

若其天放,不與眾驅。可以說趙冷月的晚期作品是否定性的,在人們期盼平靜和成熟的時候,卻碰到了聳立著的,艱難的和固執的,也許是野蠻的一次挑戰。