亦琉璃亦生活

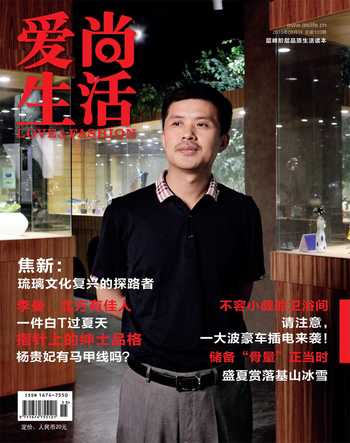

李俠

取彼水晶,和以回青,如署斯條,若水斯冰。棲息于博山大地深處的礦土的精魄,經過火的淬煉、水的滌蕩、心的琢磨,幻化萬千色彩,誕生出一個光明澄澈、飛云舞彩的琉璃世界。站在孝婦河畔,聽脈脈水聲,仿佛千年前爐火的躍動、工匠的呼吸,伴著歷史的跫音,穿越千年風雨,響在耳畔,閃在眼前。

中國的琉璃歷史源遠流長,“琉璃”是古代玻璃的一種稱呼,最遲在3100多年前的西周時期,現代中國人的祖先就開始掌握了琉璃制造技術,它被譽為我國的五大名器(琉璃、金銀、玉翠、陶瓷、青銅)之首、佛家七寶之一。人們普遍認為琉璃可以帶來財富、健康與平安。美輪美奐的琉璃光影下,是傳承了上千年的技藝與智慧的結晶。

燈工

燈工,是利用琉璃的熱塑性和熱熔性的特點,對其進行加熱、塑型的技術,可以實現琉璃的變形以及琉璃與其他部件的焊接。博山燈工琉璃工藝品,以五顏六色的琉璃料條為主要材料,將氧氣和液化氣送入噴燈后,用噴燈噴射的火焰給琉璃料條加熱。加熱后的料條快速熔化,操作工人借助鉗子、刀片等工具,對琉璃料條進行塑型。細如發絲而又鮮活靈動的造型就在這熾熱的烈火和生硬的器械中誕生了。

雞油黃

雞油黃又稱“黃料”,色呈正黃色,晶瑩溫潤,似被酥油浸透。其在清代已有,但傳世的產品甚少,為歷代宮廷貢品,被譽為“御黃”。雞油黃,石以為質,硝以和之,礁以鍛之,銅鐵、丹鉛以變之,非石不成,非硝不行,非銅鐵、丹鉛不精,再加黃金、砒霜多和而成。由于雞油黃配料昂貴,配方只有少數人掌握,加之工藝師的精心設計,其制品是收藏家的首選藏品之一。

造型

有人說,琉璃造型是一首凝固的詩,是理論和經驗并重、控制與自如并存、發散性創作與嚴謹技藝的統一。造型師不借助任何模具,用中空的鐵棍從火爐中挑出琉璃料,利用琉璃的流動性、可塑性、拓展性,用吹、塑、展、拓、捻、拉的手法,瞬間打造出靈動逼真的造型。

內畫

鼻煙壺是中國內畫藝術的濫觴,是集書法、繪畫、料器等為一體的綜合藝術品。內畫,又稱為內畫鼻煙壺,是一種中國特有的傳統工藝。內畫的畫法是以特質的變形細筆,在玻璃、水晶、琥珀等材質的壺坯內,手繪出細致入微的畫面,格調典雅、筆觸精妙。鼻煙壺是煙壺外形藝術和微畫藝術完美的結合體,憑借珍貴的原料、玲瓏的外形、精美的技藝和高超的畫工,被譽為“巧奪天工”的藝術。

墨彩琉璃

墨彩琉璃的美是任何一種單一形式的美都無法比擬的,層林盡染也好,五彩繽紛也罷,韻味悠長是歷久彌新的魅力。它把中國傳統水墨文化與琉璃藝術相結合,在琉璃上體現出水墨畫近處寫實、遠處抽象、色彩微妙、意境深遠的特點,再加上流光溢彩的材質,可謂渾然天成。墨彩琉璃填補了我國琉璃藝術熱成型的爐變空白。

世界琉璃看中國,中國琉璃看博山。自上世紀90年代以來,博山琉璃,這一傳承了千年的瑰寶逐漸被時代的大浪淘盡,那珍寶般的瑰麗似乎只閃現在琉璃藝人的腦海里。今天,沉寂了近二十年的它以新的身姿再次亮相時代舞臺,多了一份時尚,保留了一絲傳統,于琉光璃彩中引吭高歌。

李鴻凱本是河南人,先后輾轉于河北、山東求學,目前定居于博山,被博山的陶琉文化深深吸引。他自幼嗜畫成癡,把自己對愛與美的理解和追求,融入內畫作品當中,形成了工整細膩、經典唯美的藝術風格。其作品多采用洋為中用、中西結合的藝術表現手法,尤其以油畫風景、現代人體藝術、寫實動物、工筆山水、花鳥魚蟲等見長。

在李鴻凱看來鼻煙壺都是有靈性的,“那么小,惹人憐愛,好像我懂它,它也懂我一樣,能表達自己的情感”。他的內畫汲取了冀派、魯派的精華,既有冀派造型準確、風格典雅的特點,又有魯派構圖飽滿、生動傳神的神韻。對他而言,藝術是非常嚴謹的創作,媚俗的東西從來不是真正的藝術。他主張,作為藝術家,不應該讓市場牽著鼻子走,而是要走在時代的前沿,雖然傳統藝術是一筆寶貴的財富,但一味地模仿并不是繼承,新時代的藝術作品應該以新的面孔出現。

自出生起琉璃便與文朝華的生活分不開了。他回憶說,小時候住在博山美術琉璃廠的宿舍,家家戶戶都有幾件琉璃做的小玩意,小孩子玩的琉璃球彈珠、花瓶、工藝擺件、料景等等。現在他的工作室中也有很多琉璃制品,筆筒、筆洗、鎮紙等等都是琉璃做的。

文朝華的父親是有著魯派內畫“四大神筆”稱號的文向君老先生,自幼跟隨父親學習繪畫的他,在20歲時便同父親一起創辦了博藝軒,開始內畫藝術的創作與研究。如今,他已是省內知名的內畫藝術大師,擅長人物、花鳥畫,尤其擅長畫魚。也許正是受父親的熏陶與培養,文朝華說,自己作品的最大特點就是認真。在他看來,“虎父無犬子”,做好了是應該的,做不好就是有辱父輩之名了。他說,老一輩內畫藝術家留給后人的除了巧奪天工的作品,更重要的還有對內畫藝術嚴謹的態度和兢兢業業、誠誠懇懇的工作熱情。

對于琉璃與時俱進的發展,他認為,沒有傳承的創新是立不住腳的。他并沒有過多地糾結于琉璃作品如何才能做得時尚,“內畫技藝的創新和作品內容題材的創新是一直在持續的,從事內畫時間越長越覺得我們傳統的民族文化有魅力,與其迎合年輕人的時尚品位,不如引導他們喜歡我們的傳統文化、傳統技藝,讓更多年輕人熱愛傳統文化事業,使之傳承下去。”

近年來,孫云毅所創作的各類雞油黃微刻產品先后在國內外各大評比中獲得好成績,其作品“雞油黃蘿卜瓶”和“雞肝石美人瓶”被英國布里斯托城市博物館與美術館收藏。

孫云毅的藝術天分離不開家族的熏陶。早在清朝中期,博山制作的琉璃工藝品就是皇室貢品,孫云毅的家族也開始從事琉璃行業。幾十年來,由于制作雞油黃的配方和原料流失,雞油黃作為一種傳統工藝,一度失傳。孫云毅逐漸對這個復雜的工藝著迷,慢慢對雞油黃有了深入了解。在叔叔孫即杰的引領下,經過幾十年的實驗研究,終于生產出純正的“雞油黃”,使得這一名貴色料“死而復生”。

孫云毅說,相對于制作陶瓷、普通琉璃,雞油黃在配方、燒制爐溫等方面非常難控制,即使將原料、爐溫保持在同一參數下,也可能會因為天氣或冷卻時間等因素導致失敗。正因如此,雞油黃瓶的藝術價值顯得愈發珍貴,周圍不少“匠人”也開始模仿制作雞油黃。但孫云毅卻表示:“雞油黃不是工藝品,而是一件琉璃藝術品,不能一味追求經濟效益,而是要把每一件作品做好、做精供人們品鑒。”