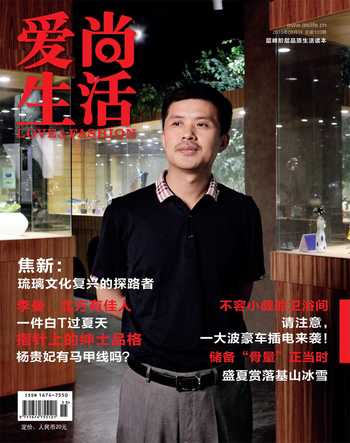

李克昌:奔走于世界的琉璃大師

俗話說,人生七十古來稀。如今已是73歲高齡的李克昌,還保持著旺盛的創作欲望和熱情,穿梭于世界各地舉辦畫展,甚至還駕車奔馳在澳洲大地,宣傳中國文化藝術。有著“魯派內畫四大神筆”“亞洲太平洋地區工藝美術大師”稱號的他,為人卻非常平和、謙虛,溫潤如玉。對于琉璃這門古老技藝的復興,他坦言,他山之石可以攻玉,故步自封永無出路。

Q&A Q=《愛尚生活》 A=李克昌

Q:您字“燮”,意為“諧和、調和”。為什么會取這個字?

A:中國人的“字”都是長輩賞賜給孩子的,我的字是“燮”,是平和、正大、廣闊的意思。因為自小我的性格就是“寧愿讓也不愿爭”,非常平和,所以,父親給我起了這樣一個字號。俗話說,知子莫若父,這個字也承載了他希望我能有一個平和、廣闊的人生。

Q:出生于中醫世家的您是如何與琉璃結緣的?

A:我的老家在博山西部的西冶街,當時博山的琉璃行業正好聚集在這一片地方。父親是中醫,他與很多從事琉璃行業的人關系很好,而且我祖上還做買賣,同琉璃行業打交道也比較多,所以我自小就對琉璃不陌生。此外,我從小就喜歡看古籍以及上面的插圖,經常臨摹那些畫。長大后,父親就把我介紹給了山東內畫鼻祖畢榮九的親侄子、也是我的老師畢恒遠先生,跟他學習了不少琉璃內畫的知識。

Q:您恰好見證了上世紀50至90年代初博山琉璃的輝煌,那時的博山琉璃業是怎樣的一番景象?

A:20世紀上半葉,由于多年的戰亂,不少制作琉璃的傳統工藝消亡了。新中國成立之后,國家非常重視這門技藝的傳承與保護,早期的博山琉璃社發展成博山琉璃美術廠,而且在博山創辦了專門的內畫技校。在國家的大力扶持下,1960年博山琉璃產品就開始經過青島口岸出口他國。20世紀80年代是博山琉璃發展的旺盛時期,產品供不應求,而且質量高、精品多,在國際上非常受歡迎。比如,在當時的一次廣交會上,我的作品——《紅樓夢》內畫瓶賣得了6000美元的高價。當時,博山美術琉璃廠對我們這些制作琉璃的人很重視,全力支持我們出去寫生、買新材料、招募新的學員等等。到了上世紀90年代,工廠效益與發展更好了,員工發展到了上千人,規模越來越大。

Q:您被譽為魯派內畫的“四大神筆”之一,對這一稱謂,您怎么看?

A:這個概念是當時博山美術琉璃廠的廠長提出來的。琉璃內畫是從清末的宮廷造辦處發展起來的,其使用的工具很簡陋——竹簽和柳條,用竹簽勾畫,用柳條上色。1958年,我的老師薛京萬發明了內畫毛筆。內畫鼻祖畢榮九先生首創把內畫瓶的內壁進行磨砂處理,使得在瓶壁上繪畫變得更容易了。與前輩們相比,我們這一代主要用毛筆在磨砂質瓶壁上作畫,表達的內容更豐富、更精細,在國內外的影響也更大。可以說,在某些方面我們超越了前輩。因為我們四位各有獨特之處,所以廠里給了我們“四大神筆”的稱號。當時我只是覺著,自己也就是從事這個行當一個畫匠,但是,這個稱號給了我責任感,我對自己的要求隨之提高——要對自己的每一件作品負責,要對得起這個稱呼,每一件作品內容不能重復,必須是自己的創作,不抄襲、不臨摹。

Q:1996年退休之后,您與家人移居澳大利亞,并在澳洲繼續從事創作,宣傳中國文化。這一切都順利嗎?對于從未接觸過中國傳統文化的外國人,他們的反應是什么樣的?

A:我先開了一家畫店,接觸到不少當地的華人,并開始在報紙上寫專欄,內容是中國的文化與藝術。與他們相熟之后,我被推舉為當地華人的藝術團體——東方藝術協會的名譽會長。再后來,人脈越來越廣,宣傳中華文化的機會也越來越多。對于我們的傳統文化與手工藝,許多外國人都很震撼,覺得很神奇,因此激發了他們對中國文化的極大興趣。

Q:不少中國本土的藝術大師或大家都會不自覺地把對外傳播中華文化作為自己的使命。這種自覺性是如何產生的?您認為,中國優秀傳統文化的價值體現在哪里?

A:中國自從遠古時期就有文化和藝術作品,流傳下來的繪畫作品可追溯到漢朝,現在出土的秦始皇兵馬俑距今已有兩千多年,完全可以與古希臘、古羅馬的雕塑相媲美。雖然我們具有這么高的藝術成就和優秀的文化,但由于歷史原因,我們在國際上的聲音很小,作為中國人,我心中不平。在異國他鄉,你想融入別人的社會,卻又完全依附于別人是不行的,只有把自己民族最好的、最驕傲的東西展示給他們,才能得到承認和尊重。對此,我很理直氣壯地宣傳中華優秀文化,也呼吁華人社會努力做到這一點。

中國優秀傳統文化的價值,體現在它對人類的發展、對人類應該走的道路起到引導的作用。人類具有雙重性——野性和人性。野性是人的本能,為了生存,這種野性促使人做一些為了滿足自己的需求而讓別人痛苦的事情。人性則是控制、約束本能,做一些利己達人的事情,是一種規范和律條。中華優秀文化傳承下來的就是這些規范,讓人類社會有一個好的發展,對善惡美丑都有引導作用。

Q:香港某雜志稱您為“當代最偉大的藝術家”、杭州國際工藝美術大會評選您為“亞洲太平洋地區工藝美術大師”,您如何定位自己?

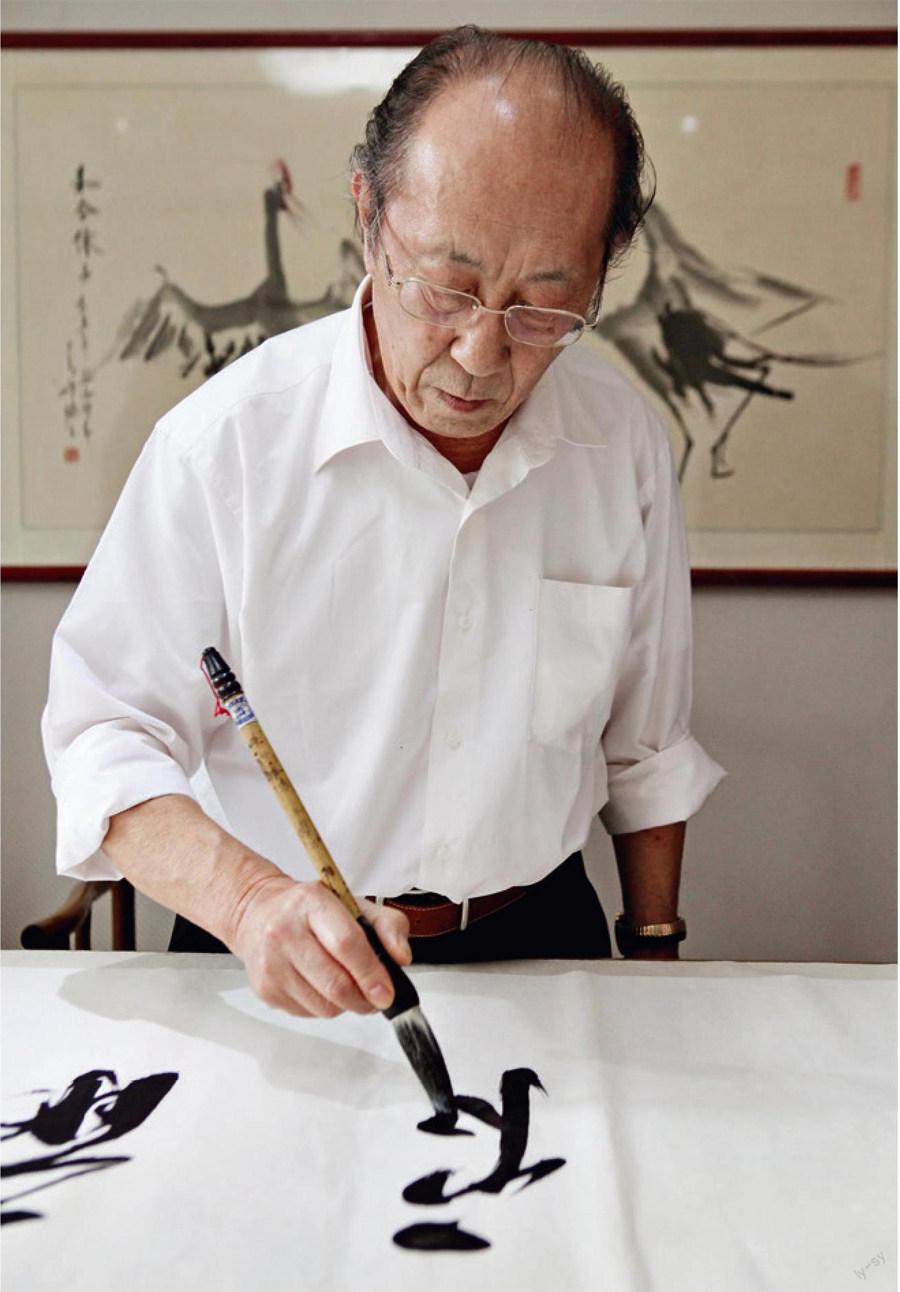

A:我追求的就是繪畫,我把自己定位為一個畫家。現實上講,我出身琉璃內畫行當,或者說是工藝品行當。但是,我從小就喜歡繪畫,即使從事了內畫行業之后也一直在堅持畫畫,繪畫是貫穿我生命始終的。從事琉璃內畫行業的時候,我的作品從來不重復,對自己內畫的要求與繪畫的要求是一樣的,內畫對我而言只是利用一種材料來畫畫。所以我是畫家,不是內畫家。內畫家的局限性太大,我沒有不畫的內容,也沒有不用的材料,內畫只是其中的一方面。

Q:您經歷的是新中國成立以來,博山琉璃最繁榮的時期,當時想到過它會處于今天這樣一個被冷落的境地嗎?為什么?

A:我以前就有這種預感,因為所有事物的發展都是呈波浪式起伏狀的。歷史上,琉璃一直備受重視,是皇宮貴族們的專屬用品。隨著工業、科技、技術以及藝術審美的發展與變化,琉璃也在不斷發展變化,直至上世紀90年代沒落。出現這種狀況的原因是,其他材料制作的產品多了,比如,浙江義烏的小商品完全取代了琉璃的小擺件。之前人們用琉璃,都是出于獵奇或實用,但是現在完全沒有了這種需求。

Q:對于琉璃這門古老的藝術而言,您認為它應如何更好地融入現代人的生活?

A:要考慮時代的審美與時尚。人們審美的需要和變化很大,作為一門行業需要不斷調整自己的發展方向,適應時代的審美需求。這就要求從事琉璃行業的人,不斷學習現代的技術,運用現代的材料,甚至去借鑒別人先進的東西,多學、多看,他山之石可以攻玉。陳舊的東西是必然要被淘汰,故步自封必然落后。

Q:中國琉璃源自博山,時隔近20年重返故鄉,談一下您對家鄉現在琉璃文化產業的現狀和發展前景的看法。

A:就目前來看,發展前景還是很不錯的,比如,以前技術上做不到的現在都做到了,而且從事這個行業的年輕人也多了不少。但是,這種發展仍然不夠。材料上,博山的材料比以前進步了很多,但是比琉璃業很發達的臺灣地區還是差很多;工藝和形式上也需要進一步改進。形式與工匠的學識有關,制作琉璃的人,沒有一定的學識,即使技術很好也是不會往前發展的。沒有自我意識、沒有創新意識,只會照著葫蘆畫瓢。

Q:上面談到,中國優秀的傳統文化有如此高的價值,那您認為傳承傳統文化的方式有哪些?

A:傳統的東西有優秀的一面,在體現本土的精神文化方面它有自己獨到之處,現代的作品反而不一定有。具體到琉璃作品,具有本土的、民風的、古典的中國文化的精髓,這些內涵可以用現在的技術手法表達出來。也就是說,傳統文化藝術的傳承需要借助現代的手法。

Q:您的哪一件作品最能表現自己對傳統文化的現代解讀?

A:目前我正在展出的油畫作品《祝壽圖》,內容是中國傳統神話中眾神為王母娘娘祝壽。故事很古老、很傳統、很中國,但我運用的是油畫的形式與手法。再比如,我創作的冬季雪景圖,用的是中國的畫法,內容是懷舊的,形式是運用暖色調畫冷的元素,充分運用西方繪畫中的透視、色彩、光學等技法。

Q:您的創作過程一般是怎樣的?

A:有時候是靈感一現即興創作,很多時候是一種長期創作,因為有了想法之后不可能一下子就能畫出來。對于創作的過程,我最享受畫成的那一刻。巴爾扎克說,藝術家的創作過程是十月懷胎,最后一朝分娩才看到了光明。

Q:在您看來,生活與藝術的關系是怎樣的?

A:生活與藝術是分不開的。生活也是一種藝術,我喜歡古琴,就隨身帶著播放器,隨走隨聽;喜歡花草,就每天打理,看到獨特的、頓時有了感悟的就畫下來。生活與藝術創作其實是一回事兒。