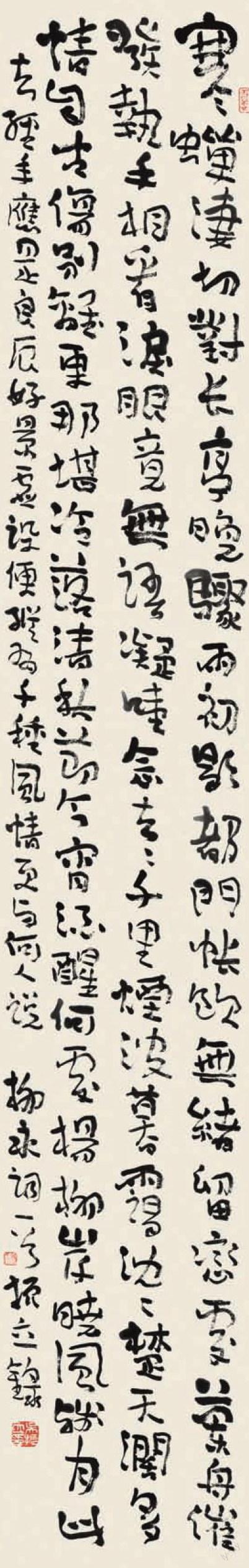

關于藝術、人生的一些想法

吳振立

書法是我棲息精神和安妥靈魂的地方。書法既給我帶來歡欣和愉悅,同時也給我帶來痛苦和彷徨。我為什么需要書法?這么多年來我為什么對她情有獨鐘以至朝寫暮思,樂此不疲?

毫無疑問,在中國文化中,書法是最寶貴的精神財富之一,有人將之稱為“中國文化核心的核心”。核心與否,我沒有深入地研究,也就不好多說什么。但有一點,書法藝術千百年來閃爍著耀眼的光芒,吸引了無數有識之士“為伊消得人憔悴”,就在于她那看似簡單質樸的線條里,隱含著神秘的人類情感和人生體驗,包含著豐富的宇宙信息。書法可以棲息精神,可以安妥靈魂,可以抒發情感,從這一點來看,一部書法史也是一部人類情感和時代精神史。

“相對于個體而言,真正在發生作用的傳統,是和自身有所聯系,并且被理解和使用的那一部分。”我在多年前的《臨帖絮話》里曾經談到我對于學習傳統的認識和臨帖的心境:在臨帖時,我主要契入他們其中的某一點——令自己激動和景仰的那個點,以求自身的慰藉和超越。學顏求其厚重,學金農求其郁勃,學八大求其簡淡,學弘一求其超逸,不貪大求全,也不強求畢似。我對書法藝術的許多認識是從比較中得來的,我喜歡將相同的或者是不同的藝術門類、代表人物、作品放在一起比較,有時甚至風馬牛不相及的事情我也在尋找它們內在的、精神上聯系。

在我的認識和體驗中,書法與其他藝術擁有密不可分的內在聯系。我年輕的時候曾有機會接觸了許多西方音樂的經典,受益匪淺。沈尹默說“書法無聲而有音樂的和諧”。空間和時間的藝術是一個覆蓋人類感知系統的美妙織體,它通過聲音、旋律、線條、色彩向存在世界傾訴創造的秘密與喜悅,并使短暫的生命得以永恒。藝術最偉大的使命就是在于將不可見的精神顯現為可視、可聽、可觸摸的形式,為所有必將走向死亡的生靈帶來亙古長新的慰藉。我特別喜歡俄羅斯音樂。俄羅斯漫長的冬季、廣袤的原野、天地間厚厚的云層,以及成片的白樺林孕育了俄羅斯音樂寬、憂郁的特質。我在柴可夫斯基的《悲愴》交響樂的旋律中能深切地感受到和顏真卿《祭侄稿》并無二樣的沉郁深悲。再比如貝多芬,我喜歡貝多芬的雄渾和博大,在貝多芬的《田園》《命運》交響曲中能感受到顏真卿、蘇東坡書法作品中的厚重和莊嚴。

如果說音樂滋養了我的書法,那么激發我進入創造的領域是在讀了韓玉濤先生的《孫過庭論》之后。20世紀80年代中期,我在友人處借得一本《美學》雜志,上面刊有韓玉濤先生的《孫過庭論》下半部,我不知道讀了多少遍,最后一口氣把它抄了下來。那時有關書法研究的好文章不多,我是第一次接觸到這么好的道出書法本質的文章。1986年我在全國第二屆中青展中的那幅獲獎作品就是閱讀這篇文章后的產物。

沿著那種風格,我寫了許多年,慢慢地,那樣的書寫已經不能滿足我內心的需要。齊白石曾說過:“余作畫數十年,未稱己意。從此決定大變,不欲人知,即餓死京華,公等勿憐,乃余或可自問快心時也。”講得太好了。為什么要變,因為“未稱己意”。作家余華也說過,“一個真正的作家永遠只為內心寫作”,所有創新的動力和壓力都來自內心。

藝術的本質是創造,這也是人類與生俱來的本能。我以為限制我們這種能力的最大因素是現存的種種教條和清規戒律。魯迅好像也告誡我們不要相信什么小說作法之類的東西。沒有任何老師能夠帶領我們進入創造的領域,它需要體驗、需要醞釀、需要等待,就好比靈感一樣,我們是尋找不到的,只能和它不期而遇。

藝術是需要寂寞的,但誰也不喜歡寂寞。開始和寂寞為伴往往是無奈和被動的,但當寂寞成為藝術家情感發酵的催化劑時,寂寞又是寶貴的。綿綿細雨,獨坐書房,孤燈一盞,百無聊賴中,一種東西慢慢在心中醞釀、發酵,然后升騰,其實這種氛圍和情緒最有利于一個人的創作,我的一些比較滿意的作品大都是在這種狀態下寫出來的。