以農業(yè)工程化推動西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的財政政策研究

曾紀芬

【摘要】我國農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的愿景是促進農業(yè)經濟可持續(xù)發(fā)展、提高農業(yè)生產效率、增加農民收入。近年來,隨著中央各項強農惠農政策的密集出臺,各級政府對三農的投入不斷增加,西部地區(qū)的農業(yè)現(xiàn)代化建設也取得了較為顯著的發(fā)展。但由于資源稟賦差異和經濟發(fā)展不平衡,西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展在全國來講還處于較低的水平。本文通過對西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的現(xiàn)狀分析,著眼于農業(yè)工程化,借鑒國內外農業(yè)現(xiàn)代化先進經驗,從財政視角對農業(yè)工程化推動農業(yè)現(xiàn)代化進行了研究,為全面發(fā)展西部農業(yè)現(xiàn)代化提出有針對性的發(fā)展思路和具體措施。

【關鍵詞】西部地區(qū);農業(yè)現(xiàn)代化;農業(yè)工程化;財政政策

一、引言

農業(yè)現(xiàn)代化是構成新型城鎮(zhèn)化的核心內容之一。也是當前發(fā)展較弱的環(huán)節(jié)。我國“四化”目標能否順利實現(xiàn),在很大程度上取決于農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展狀況。同時,由于東部、中部和西部地區(qū)農業(yè)發(fā)展水平存在較大差異,與東部和中部相比,西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化程度相對落后。這不難分析判斷出,西部地區(qū)農業(yè)工程化的發(fā)展將直接影響全國農業(yè)現(xiàn)代化的進程,也將深刻地影響著我國新型城鎮(zhèn)化目標的實現(xiàn)。

隨著經濟發(fā)展和國家政策實施,我國農業(yè)雖然得到了較快發(fā)展,但仍然在傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代農業(yè)轉變的軌道上前行。農業(yè)發(fā)展依然存在基礎設施薄弱、機械化水平低、工程化建設滯后和農業(yè)科技創(chuàng)新缺乏等問題,這制約著我國農業(yè)現(xiàn)代化進一步發(fā)展。因此,我國要實現(xiàn)農村經濟的快速發(fā)展,必須轉變傳統(tǒng)落后的農業(yè)生產方式,采取工程化和現(xiàn)代科技手段,與時俱進地建立起新型農業(yè)發(fā)展模式,進而達到提高農業(yè)生產效率和農民收入水平的目的。

二、農業(yè)現(xiàn)代化與工程農業(yè)的內涵

由于國情、資源稟賦、地質地貌、制度文化、技術水平和勞動力供給狀況等差異,在不同的國家其農業(yè)現(xiàn)代化有著不同的發(fā)展模式。同一國家的不同歷史發(fā)展階段,由于生產力發(fā)展水平、社會狀況、技術發(fā)展、政治經濟制度等不同,對農業(yè)現(xiàn)代化的理解和需求也會發(fā)生變化。我國農業(yè)現(xiàn)代化也不例外。不同國家和歷史時期的農業(yè)現(xiàn)代化,大致遵循了相似的演進原則并形成了“公認”的衡量標準。當前,國際上先進的農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展主要有:(1)美國模式。美國地域遼闊,人少地多,土地集中度較高,現(xiàn)代化技術和裝備發(fā)達,勞動力稀缺。其農業(yè)現(xiàn)代化采取的是勞動力節(jié)約型模式,主要依靠發(fā)達的農業(yè)機械化裝備、先進的農業(yè)技術和土地置換、替代勞動力。這種農業(yè)現(xiàn)代化離不開美國強大的經濟實力、發(fā)達的工業(yè)化基礎、土地私有制和租佃制、農民合作社等的支撐。(2)日本模式。土地稀少且土地所有權分散,勞動力充足,但土地價格昂貴。故日本采取的是資本(土地)節(jié)約型模式,主要依靠發(fā)達的生物技術和農業(yè)化學技術,注重提高單位土地面積的產出和綜合效益。(3)歐洲模式。歐洲地區(qū)的資源稟賦和勞動力供給狀況基于美國和日本之間,不存在耕地短缺問題,也沒有勞動力供給緊張問題。其采取的“中性技術進步型”模式,是以“人地適中”為特征,介于勞動力節(jié)約和資本節(jié)約模式之間,實現(xiàn)了資本和勞動的“雙重”節(jié)約。

狹義工程農業(yè)是指以工程項目為紐帶,以市場為導向,采取工程管理來引導農業(yè)生產和經營,以實現(xiàn)農業(yè)資源優(yōu)化配置。廣義工程農業(yè)是以現(xiàn)代科學技術為基礎,運用系統(tǒng)性工程體系發(fā)展起來的可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代農業(yè)。因此,現(xiàn)代工程農業(yè)則是利用現(xiàn)代科學技術和工程技術,改革傳統(tǒng)農業(yè)發(fā)展方式,將農業(yè)科技成果轉化為現(xiàn)實的生產力,保障農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。以推進農業(yè)工程化建設來帶動農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展,進而提高農業(yè)生產力,最終解決好“三農”問題。現(xiàn)代農業(yè)的發(fā)展過程中,農業(yè)勞動生產率的提高主要依靠農業(yè)機械工程,土地生產率的增長則主要來自化學工程和生物工程等。因而,農業(yè)的機械化和工程化是實現(xiàn)農業(yè)現(xiàn)代化的行之有效手段和途徑,如下圖1所示:

三、西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化現(xiàn)狀

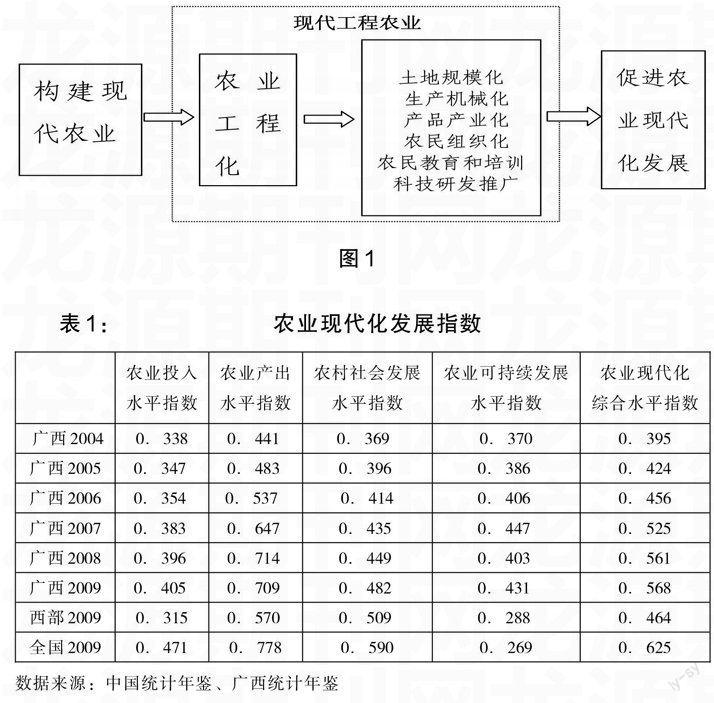

西部地區(qū)土地面積遼闊,是我國農業(yè)生產的重要地區(qū),其面積占全國土地面積的半數(shù)以上。其中耕地面積約占全國的三分之一,農業(yè)人口大概占總人口的五分之三。隨著經濟發(fā)展和西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施。無論西部地區(qū)整體還是西部地區(qū)內各省份之間,農業(yè)現(xiàn)代化都得到了較快發(fā)展,農業(yè)生產效率和農民收入得到較大提升。表1可以看出廣西、西部和全國的農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展水平。我國西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展現(xiàn)狀主要表現(xiàn)為:

(一)農業(yè)機械化水平有了較大提升

在農業(yè)勞動力和農業(yè)耕地面積維持基本不變的情況下,提升農業(yè)生產、管理的機械化和電氣化水平可以加快農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展進程。據(jù)統(tǒng)計,1987年西部地區(qū)農業(yè)機械化水平只有0.11左右,但2000年提高到了0.15,年均增加2.5%;2011年,農業(yè)機械化水平達到了0.34,2000至2011年的年均增幅達8.77%,增長速度明顯加快。用勞均用電量表示的電氣化水平,西部地區(qū)從1987年的46.92發(fā)展到2000年的141.25,平均水平為98.32,年均增長8.7%,2011年電氣化水平達到342.46,2000-2011年的平均水平為219.09,年均增長了9%,電氣化水平顯著提升。以廣西為例,近年來廣西地區(qū)農業(yè)機械化得到了較大發(fā)展,如下表2:

(二)農業(yè)科技貢獻率有了較大提高

農業(yè)科技貢獻率是評價地區(qū)農業(yè)科技競爭力和農業(yè)科技轉化能力的綜合性指標,指農業(yè)科技進步對農業(yè)經濟增長的貢獻程度。在西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進程中,科學技術始終發(fā)揮著重要的作用,農業(yè)科技進步貢獻率也穩(wěn)步提升。例如,新疆地區(qū)農業(yè)發(fā)展水平相對較高,“九五”末農業(yè)科技進步貢獻率是35%,“十五”末提升到了45%。農業(yè)現(xiàn)代化程度相對落后的貴州,農業(yè)科技進步貢獻率也從“十五”末的35.86,提高到“十一五”末的42%;2011年,內蒙古的農業(yè)科技進步貢獻率更是達到了49%。因此,科技進步是推動西部地區(qū)農業(yè)增產、農民增收、農村增美的內在動力。

(三)農業(yè)產業(yè)化效果明顯

農業(yè)產業(yè)化是提升農業(yè)生產效率、轉變農業(yè)經濟增長方式和提高農民收入水平的重要手段,是推動現(xiàn)代工程農業(yè)發(fā)展的有效途徑。以廣西地區(qū)為例,截止2013年第一季度止,全區(qū)成立農業(yè)專業(yè)合作社12103家,有56萬人參與,帶動農戶121萬戶;2014年,全區(qū)農民合作社達17695家,比2013年增加了3303家,增幅23%。這些農業(yè)專業(yè)合作社形式多樣,涉及到糧食、水果、蔬菜、茶葉、藥材、花卉和養(yǎng)殖等行業(yè),涵蓋了農業(yè)生產、管理、銷售和信息服務等領域。近年來,廣西地區(qū)實施“龍頭帶動戰(zhàn)略”、農業(yè)產業(yè)化“十百千萬”行動計劃等政策,出現(xiàn)了一大批香蕉村和葡萄村等專業(yè)村,農業(yè)產業(yè)化成績顯著。截至2011年底止,廣西國家級重點龍頭企業(yè)31家,規(guī)模以上龍頭企業(yè)達1371家,形成蔗糖、林木、絲綢、水產、畜牧、中藥材和生物能源等優(yōu)勢產業(yè)集群;其中,蔗糖、秋冬蔬菜和蠶繭等特色農產品的產量穩(wěn)居全國第一位。同時,廣西地區(qū)還創(chuàng)建了中國馳名商標19個,地理標志證明商標22個等(李萍,2013)。

(四)農民收入水平穩(wěn)步提高,民生得到較大改善

提高農民收入水平,改善農民生活條件,讓農民能夠共享城市化的發(fā)展成果是推動農業(yè)現(xiàn)代化最根本的出發(fā)點。發(fā)展農業(yè)現(xiàn)代化和推行農民專業(yè)合作社后,“十一五”時期的人均純收入增長率比“十五”期間提高了4.6個百分點。其中,2013年廣西地區(qū)農民戶均純收入超過3萬元;2005年內蒙古農牧民純收入達2988元,2011年農民純收入提升到了6642元,年均增長14.39%。西部地區(qū)農村養(yǎng)老保險、新農合醫(yī)療保險覆蓋率已超過90%,廣大農村地區(qū)的社會保障和社會福利得到較大改善。

四、西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化的現(xiàn)狀

(一)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平相對比較落后

隨著我國社會經濟的快速發(fā)展,特別是西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施以來,西部農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展速度提升較快,西部地區(qū)與全國平均、中部和東部地區(qū)的差距也逐漸縮小。如在 “九五”和“十一五”期間,農業(yè)現(xiàn)代化增長速度甚至一度超過中部和東部地區(qū)。但總體來看,西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化水平整體仍然落后于全國平均水平、中部和東部地區(qū)。本文采取勞動生產率、農機總動力水平、勞動耕地面積和農民人均收入水平來評價農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平,如表3所示。

(二)西部各省區(qū)之間農業(yè)現(xiàn)代化水平發(fā)展不均衡

由于各地區(qū)的資源稟賦和經濟發(fā)展不平衡,西部各省份農業(yè)生產具有區(qū)域性特征。西部地區(qū)內部12省份之間,西北地區(qū)農業(yè)資源較豐富,比較優(yōu)勢特別明顯。其土地面積約占全國土地資源的1/3,灌溉和耕地面積分別約占全國的11%和12%。且多為喀斯特地貌的西南地區(qū),水土流失比較嚴重,水土流失面積約占其土地總面積的38%,遠高于全國平均水平。由于西部地區(qū)內部的各種差異和不平衡性,各省份之間農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平差距較大,并呈現(xiàn)現(xiàn)代農業(yè)與傳統(tǒng)農業(yè)并存的特點。從地域分布上看,北部省份的農業(yè)現(xiàn)代化水平總體上高于南部省份,顯現(xiàn)出由北向南遞減的格局。新疆和內蒙古農業(yè)現(xiàn)代化水平較高,屬第一梯度;云南、貴州和西藏農業(yè)現(xiàn)代化水平最低,應屬最后梯度;而其他省份則屬中間梯度(見表4)。這種農業(yè)生產發(fā)展的不平衡性客觀上放緩了西部的農業(yè)工程化步伐,影響西部地區(qū)整體農業(yè)現(xiàn)代化目標的實現(xiàn)。

(三)西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化主要依靠農業(yè)科技

“科學技術是第一生產力”,科學技術和工業(yè)技術是農業(yè)生產機械化、農業(yè)工程化和現(xiàn)代化發(fā)展的重要支持和關鍵保障。根據(jù)第二次農業(yè)普查數(shù)據(jù),西部地區(qū)農業(yè)科技人員,無論初級、中級還是高級,數(shù)量上都超過了東部地區(qū)和中部地區(qū),占全國的比重達到37.2%(見表5)。這些農業(yè)科技人員在農業(yè)科技研發(fā)、農業(yè)科技應用和推廣中發(fā)揮了重要作用,是西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要支撐和未來農業(yè)現(xiàn)代化目標實現(xiàn)的重要基礎。

(四)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展特別依賴政府財政

國外諸多研究與實踐表明,政府公共財政對農業(yè)的投入,在改善農業(yè)生產的內外部條件,消除生產環(huán)節(jié)中的不確定性,實現(xiàn)農業(yè)科技突破,促進農業(yè)經濟增長等方面具有重要作用。國內學者研究也表明,無論是計劃經濟時代還是社會主義市場經濟時期,國家財政資金對農業(yè)科技、農村教育、農業(yè)基礎設施建設等的支出,對我國農業(yè)經濟增長和農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)揮著顯著的正向作用。財政資金是支持西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的主要力量之一,雖然西部地區(qū)財政農業(yè)支出總額相比東部和中部地區(qū)最低,但是人均財政農業(yè)支出超過了東部和中部地區(qū),且西部各省(重慶除外)財政農業(yè)支出占GDP的比重高于全國平均水平、東部地區(qū)和西部地區(qū),說明西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展更加依賴于財政資金的投入,政府財政對農業(yè)的投入對西部農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展有著極為重要的影響。例如,農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展過程中水利工程等農業(yè)基礎設施建設主要依靠財政資金的投資。廣西地區(qū)財政資金對水利工程建設的支持情況如表6所示:

(五)西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展對國家政策的反應極為敏感

鑒于農業(yè)在國民經濟中基礎、根本的地位和作用,為鼓勵農業(yè)發(fā)展、保護農民利益,大多數(shù)國家和政府都會針對性地制定各種政策。“三農”問題任何時候都是我國中央和地方政府高度關注的焦點問題。姜松(2014)通過對西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化的研究發(fā)現(xiàn),鄧小平“兩個飛躍”思想的提出,使西部農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展指數(shù)年均增加42.75個百分點;西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施使西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展指數(shù)每年增加46.7個百分點;減免農業(yè)稅政策使西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展指數(shù)每年增加65.95個百分點。可以說,國家對農業(yè)的優(yōu)惠政策及其穩(wěn)定性對西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化建設發(fā)揮著至關重要的推動作用。同時,西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展對政策的反應和敏感性比較強。

五、推動西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化進程的基本思路

綜合上述分析,西部地區(qū)應按照現(xiàn)代工程農業(yè)的模式來推動農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展。

(一)農業(yè)生產經營的規(guī)模化和產業(yè)化

農業(yè)生產的主體多,規(guī)模小,生產經營分散,生產方式落后、產業(yè)鏈不長、產品附加值低是長期制約農業(yè)現(xiàn)代化進程的一個主要因素。首先,要加大力度推進農產品區(qū)域化和優(yōu)質化,優(yōu)化農業(yè)區(qū)域布局,支持壯大一批大型龍頭企業(yè)。根據(jù)區(qū)域性農業(yè)特色,建設特色農產品產業(yè)帶,引導特色農產品向優(yōu)勢產區(qū)集中,以帶動農業(yè)生產產業(yè)化和規(guī)模化經營。要立足國內外市場分工,抓住機遇,迅速壯大特色農業(yè),占據(jù)獨特的市場地位,形成獨特的競爭優(yōu)勢。其次,在農村土地確權基礎上,按照依法、自愿和有償?shù)脑瓌t,采取轉包、租賃、土地使用權入股等方式推進農民土地使用權的合理流轉,以實現(xiàn)農業(yè)生產規(guī)模化和經營產業(yè)化。同時,支持農業(yè)新型經營主體的發(fā)展,以經營主體發(fā)展帶動農業(yè)生產資料的集中。最后,大力支持農業(yè)生產機械化發(fā)展,提高農業(yè)機械化服務水平,開拓機械化作業(yè)領域,以實現(xiàn)農業(yè)生產規(guī)模化。同時,提高農民的組織化程度,以農民組織作為載體,提升農機服務水平,推進農業(yè)現(xiàn)代化。

(二)宣傳銷售的多元化和品牌化

現(xiàn)代社會,產品的銷售是產品走向市場的重要環(huán)節(jié),是帶動產業(yè)發(fā)展的主要動力。要實現(xiàn)農業(yè)生產現(xiàn)代化,就必須實現(xiàn)農產品的品牌化和銷售渠道的多元化和通暢化,確保農產品銷售得好,從根本上帶動整個產業(yè)發(fā)展和農民增收。首先,要結合實際,建立健全品牌扶持機制,集中力量培育、打造一批農產品的知名品牌,同時嚴格農產品質量安全檢測,為品牌的推出提供支撐。其次,要加大對品牌的宣傳力度,充分利用現(xiàn)代的各種媒介和宣傳方式,提高人們對品牌的認知度。最后,支持加強農產品銷售方式多樣化和銷售渠道多元化建設。一方面,加強農業(yè)現(xiàn)代物流運輸體系建設,特別是要完善農村物流服務體系。同時,支持提高農業(yè)物流的信息化水平和農產品電子商務平臺的建設,以實現(xiàn)農產品銷售的多元化。

(三)農業(yè)科研推廣的普及化和實用化

農業(yè)科技進步和技術創(chuàng)新是提高農業(yè)生產效率的重要手段,是推進農業(yè)工程化和現(xiàn)代化發(fā)展的決定因素。要加大農機基礎研究和農業(yè)科研方面的力度,解決農業(yè)機械新技術不能滿足工程農業(yè)需求的問題。要重視現(xiàn)代工程農業(yè)科研創(chuàng)新和技術推廣,使工程農業(yè)得以在農業(yè)各個領域、生產的各個環(huán)節(jié)推進,構成多元化農業(yè)現(xiàn)代化科技創(chuàng)新體制。同時,建立農業(yè)現(xiàn)代化教育培訓體系,加強培訓教育基礎設施建設,拓寬農業(yè)技術培訓與職業(yè)教育培訓,推廣和普及農業(yè)新技術,并培養(yǎng)高技能、高素質的農業(yè)勞動力。

(四)生產服務體系的社會化和組織化

農業(yè)生產服務體系的社會化、組織化建設是推動西部地區(qū)現(xiàn)代工程農業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)和內容。其一,發(fā)展新型服務主體和農業(yè)社會化服務體系,完善農業(yè)生產服務機制。要培育農業(yè)合作組織為基礎、農業(yè)公共服務單位為支撐、地域龍頭企業(yè)為重點的新型農業(yè)生產服務主體。其二,加大力度扶持探索農業(yè)經營性服務組織機制,鼓勵其承擔公益服務項目和從事農業(yè)公益性服務。因此,首先要創(chuàng)新農業(yè)經營性服務組織機制和生產服務模式,不斷推進農業(yè)生產服務產業(yè)化、市場化和社會化。其次,積極扶持各種形式的農機化合作組織,成立專業(yè)合作社和農協(xié)實現(xiàn)規(guī)模經營,并制定相應的優(yōu)惠政策,走上發(fā)展規(guī)模經濟的致富之路。

六、財政支持西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的政策措施

西部地區(qū)農村經濟的發(fā)展和農業(yè)現(xiàn)代化的實現(xiàn),離不開國家的政策支持以及財政的資金支撐。近年來,我國財政資金對農業(yè)支持力度不斷加強、規(guī)模穩(wěn)步提升;2007年以來,支農支出占財政支出的比重也一直增加,如圖6-1和6-2所示:

但是,西部地區(qū)經濟基礎和整體實力相對較弱,相比全國其他地區(qū),西部對農業(yè)的財政資金支持比較有限,如表7所示。因此,西部地區(qū)如何利用有限的財政資金引導農業(yè)發(fā)展,提高支農資金使用效率,提升財政資金對農業(yè)投入效果,將直接影響西部地區(qū)農業(yè)現(xiàn)代化最終目標的實現(xiàn)。為此,提出以下建議:

(一)實現(xiàn)財政支持的高效化

從財政支持農業(yè)現(xiàn)代化的自身來講,一方面是財政資金投入與實際需求相差較大,而另一方面,財政資金使用過程中的碎片化、低效化問題突出。因此,財政支持應在加大總量的基礎上,重點要從管理制度入手,切實提高支農財政資金的使用效率。

1.促進事權與支出責任的匹配化

從當前財政支持農業(yè)現(xiàn)代化的決策體制來看,還具有一定的計劃經濟色彩,存在“上級替下級決策”、“政府替市場決策”等問題,基層政府缺少發(fā)言權。由于我國地域差異性大,勢必會導致政策的制定與實際脫節(jié),導致有限的資金沒有真正用在農業(yè)現(xiàn)代化事業(yè)的發(fā)展上,造成嚴重的浪費。另外,由于基層政府缺少決策權,加之財力薄弱,很難對地方三農事業(yè)發(fā)展做出全面整體的規(guī)劃,支農資金難以發(fā)揮出整體效益。目前,應明確劃分自治區(qū)、市、縣的對農業(yè)投入事權,適當下放財政支農投入的財權和決策權,促進事權與支出責任相匹配。只有這樣,基層有了更多的自主權,才有利于財政支農政策更好的反映農民實際需求,有利于支農項目及時立項和資金及時下拔,從而提高財政支農資金的針對性和有效性。

2.支農資金分配管理機制的基層化和透明化

一是堅持采取因素法、公式法等分配手段,不斷加大資金直接切塊下達市縣的力度,賦予市、縣更大的決策權。二是對于沒有切塊下達的專項資金,不斷完善競爭立項分配機制和專家評審機制,使財政支農資金的分配做到公開、公正、透明。三是對于農村的一些小型公益性、準公益性項目,按照一事一議的模式,積極推進民辦公助,增強農民參與的積極性和主動性,切實提高資金使用的準確性和有效性。四是根據(jù)實際發(fā)展情況,全面考評專項資金的管理及使用效益,并將考評結果和下年度專項資金的分配相掛鉤。

3.競爭性領域支持的間接化

目前,對競爭性領域的農業(yè)現(xiàn)代化項目主要仍是通過直接補助的方式予以支持,突出的問題主要是支持項目規(guī)模小、資金分散、支持效果不強,難以突出重點。因此,對于競爭性項目,應當通過設立農業(yè)發(fā)展基金、企業(yè)信貸引導資金、企業(yè)信用擔保資金、小額貸款擔保資金的模式。一是整合各項支持農業(yè)發(fā)展基金,通過乘數(shù)效應放大財政支農資金的投入總量。二是通過銀行等金融機構在放貸過程中對農業(yè)企業(yè)和主體貸款條件的審核,確保資金支持準確性和效率性。

(二)大力支持農業(yè)生產經營的產業(yè)化和規(guī)模化

財政支持農業(yè)生產的產業(yè)化和規(guī)模化,一定要結合本地實際,突出支持重點,避免支持重點不突出、支持重點不斷變化等現(xiàn)象。

1.財政資金重點支持重點區(qū)域、重點產業(yè)和重點企業(yè)。一是結合實際,優(yōu)化農業(yè)產業(yè)的區(qū)域布局,支持特色農業(yè)基地建設,形成特色和優(yōu)質農產品產業(yè)帶。二是加大扶持地區(qū)重點企業(yè),特別是龍頭企業(yè),支持探索“公司+合作社+基地”生產模式,推動農業(yè)生產和經營產業(yè)化進程。三是積極發(fā)展農業(yè)機械化作業(yè)、機器維修和租賃等社會化服務,形成農作物品種培育、栽培技術和農業(yè)管理、農產品銷售等農業(yè)生產經營過程的配套。

2.加大對農村基礎設施、農村生產資料流轉體系建設的支持力度,為農業(yè)生產的產業(yè)化和規(guī)模化提供基礎條件。一是大力支持防洪、防澇、灌溉等水利基礎設施和農產品流通設施建設。西部地區(qū)財政應重點支持農村土地整治、水利基礎設施建設、農村道路交通建設等農業(yè)基礎設施建設。二是根據(jù)農村土地承包政策法律法規(guī)要求,支持農村土地合理流轉和土地確權登記頒證工作。同時,支持建立農村土地承包經營權等農村產權流轉的專業(yè)信息發(fā)布平臺和交易服務機制。

(三)大力支持農產品宣傳銷售的品牌化和多元化

大力支持品牌建設。在突出農業(yè)產業(yè)化規(guī)模化的同時,要支持建立健全品牌扶持機制,集中力量培育打造一批農產品的知名品牌。一方面通過支持優(yōu)質企業(yè)發(fā)展和強化企業(yè)品牌意識觀念,加強質量監(jiān)管安全,確保農產品的農產品質量。另一方面,要支持農產品銷售和品牌宣傳工作,提高社會對品牌的認知度與認可度。

2.支持完善農產品宣傳和銷售渠道建設,以實現(xiàn)銷售途徑的多樣化、多元化。支持建設農業(yè)現(xiàn)代物流業(yè)和運輸網絡,支持發(fā)展與農產品生產規(guī)模相適應的現(xiàn)代倉儲、流通、運輸物流設施和系統(tǒng)。同時,支持農產品電子商務平臺建設,支持農產品信息網絡的建設和整合,逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)、連接國際市場的農產品信息網絡營銷組織,建立信息服務和共享平臺,實現(xiàn)農產品銷售渠道多元化。

(四)大力支持農業(yè)科研推廣的普及化和實用化

一是支持農業(yè)科技創(chuàng)新和科研機構與企業(yè)聯(lián)合研發(fā),將科技轉化成農業(yè)成果。其一,支持現(xiàn)代農業(yè)技術體系和農業(yè)產業(yè)科技示范縣的建設,促進農業(yè)科研成果和技術的普及化。其二,積極引導金融信貸和風險投資等社會資金進入農業(yè)科技創(chuàng)新領域,支持農業(yè)科技轉化機制創(chuàng)新以及科技成果的實用化。其三,全力支持農業(yè)新品種和新技術研發(fā)和推廣,鼓勵農業(yè)技術、人才和資源向企業(yè)流動。二是要大力支持農業(yè)現(xiàn)代化教育和技術培訓體系建設,支持鼓勵各類農業(yè)教育培訓機構。面向農民和農業(yè)生產者,推廣農業(yè)新技術和科研成果,從而促使農業(yè)生產新知識和新技術的普及化。

(五)大力支持農業(yè)生產服務體系組織化和社會化

第一,大力支持完善基層農技、農機和水利等農業(yè)生產服務體系,以及服務組織化和社會化的建設。支持農業(yè)合作組織主體多形式和多元化發(fā)展,建立新型的農業(yè)生產、管理社會化服務體系。支持完善農業(yè)生產、管理績效考核和激勵機制,提升基層農業(yè)技術推廣和服務組織化、社會化水平。第二,通過市場引導等方式支持發(fā)展以農業(yè)機械化社會化服務為重點的農業(yè)經營性服務。西部地區(qū)可以通過政府購買社會服務等方式,引導和支持具有資質的經營性服務組織承擔公益服務項目,以及從事農業(yè)公益性服務。第三,積極探索新型社會化服務模式。支持合作組織積極開展疫病防治、農機作業(yè)、農資供應、技術指導和產品營銷等系列服務,農業(yè)生產各環(huán)節(jié)服務體系的組織化和社會化。

(作者系廣西壯族自治區(qū)財政廳副廳長)

責任編輯:宗宇翔