黃賓虹“畫學”及其文化啟示

鄧鋒

一談起“畫學”,我們今天普遍認為是與中國畫相關的畫史、畫論等理論范疇與實踐流變的研究,其實“畫學”一詞在宋代本是指培養繪畫人才的學校,屬于繪畫研究的機構。但在本文中,對于黃賓虹的“畫學”,我卻更愿直取其字面簡意,即“繪畫作為一門學問”。“學問”的目的是什么呢?學而思、思而疑,疑而問,問什么呢?“問道”而已。

這不由讓人想起陳師曾所談“文人畫”要素,“學問”排在第二,與“人品、才情、思想”構成了對于文人繪畫的基本要求,這些看起來似乎都與具體的繪畫實踐相去甚遠。但殊不知,只有當這些要素齊備且在一個畫者身上產生綜合的化學反應之后,其作品才可能真正切人中國繪畫的文脈中,溯之有源,流而不窮。也許,這是中國文化“重道輕器”卻又能“由技進道”的對立復合、回環依存的思維特性所先天規定。黃賓虹為世人所知,確是因其畫藝,但我們卻“不可僅以畫史目之”。我們必須知道,他不僅是“畫之大者”,更是“學之大者”,“他還是一位學者,一位美術史論家、書法家、篆刻家、詩人、文獻學家、考古學家、文物鑒定家,一位‘保存國粹,發揚國光的國學大師”(王魯湘先生評語)。

對于自己的身份定位,黃賓虹又是如何看待且不斷調適的呢?作為儒商門第,青少年時期遵父輩之命,讀書應舉;“及年三十,棄舉業”,參與維新和革命,積極參加社會活動;海上前二十年(40至60歲上下)主要在報社、書局任職,從事新聞撰稿和美術編輯,后十年(60至70歲之間),游學各地,轉做美術教育工作,并矢志于繪事;后“伏居燕市將十年,謝絕酬應,惟于故紙堆中與蠹魚爭生活。書籍、金石、字畫,竟日不釋手”,逐漸構建出“渾厚華滋”的自我面貌;返杭的晚年生涯,則是縱談畫理,提倡“民學”,求新突變,藝臻化境。綜觀其一生,在時事動蕩中堅守“治世以文”,始終保持“抱道自高”的學者本色,將繪事提升到學問的高度來研究,將“詩書印”“文史哲”的綜合修養全都融入繪畫,并希冀以繪畫去表現和振興中華民族的文化精神。

為此,黃賓虹對機械教條的“畫工畫”和“偶爾涉筆”,卻又“空疏無具”、自足于一己之私情、以畫沽名釣譽的文人機會主義者提出批評,并進一步力倡“士夫畫”,所謂“畫格當以士夫畫為最高,因其天資、學力、聞見、鑒別與文人不同”,“又兼該各種學術涵泳其中”。姑且不論“文人畫”與“士夫畫”在畫史中的混用和含義上的交錯,在黃賓虹的語境中,顯然將兩者嚴格區分比如其指斥“花鳥畫自揚州諸怪而海派,日落‘市井與江湖”、明初江夏派“以野狐禪成習”,而獨推北宋、明末啟楨遺民和道咸金石畫派,顯然,他更看重“士不可以不弘毅,任重而道遠”的文化使命感和社會責任感,并矢志于追求“大家畫”,怎樣才能稱得上“大家畫”呢?“道尚貫通,學貴根柢,用長舍短,集其大成…一故能參贊造化,推陳出新,力矯時流,救其偏毗,學古而不泥古。上下千年,縱橫萬里,一代之中,曾不數人”,黃賓虹一生孜孜以求,確可稱“大家”無疑。

那么,在其具體的繪畫實踐中,又是如何“問道”“進道”的呢?

如果從其美學觀念的宏觀層面來看,山水畫的“渾厚華滋”所體現的恰恰是大美不言、大樸不雕的“內美”,這種“內美”既是“畫不寫萬物之貌,乃傳其內涵之神”的“自然之性”的提煉,也是藝術理法“肇始人為,終侔天造”的思辨性的實踐追求:并且,他還將這一審美理念進一步提升為對于民族文化精神的闡揚,所謂“山川渾厚煙霞古,草木華滋雨露新。圖畫天然開國族,裁成庶類緬初民”(自題山水),還如“畫有民族性,雖因時代改變外貌,而精神不移”(黃賓虹致傅雷書)等等。在中西文化交融碰撞的時代語境中,他以堅忍不拔的毅力和“返本而求”的文化策略重新闡釋民族文化傳統,探尋其與現代價值之間的契合點,“筆墨”“江山”“內美”“民學”等論述與實踐正是其視“畫學”為學問研究的關捩,是對萬古不磨的民族文化精神的充分肯定和系統展現。

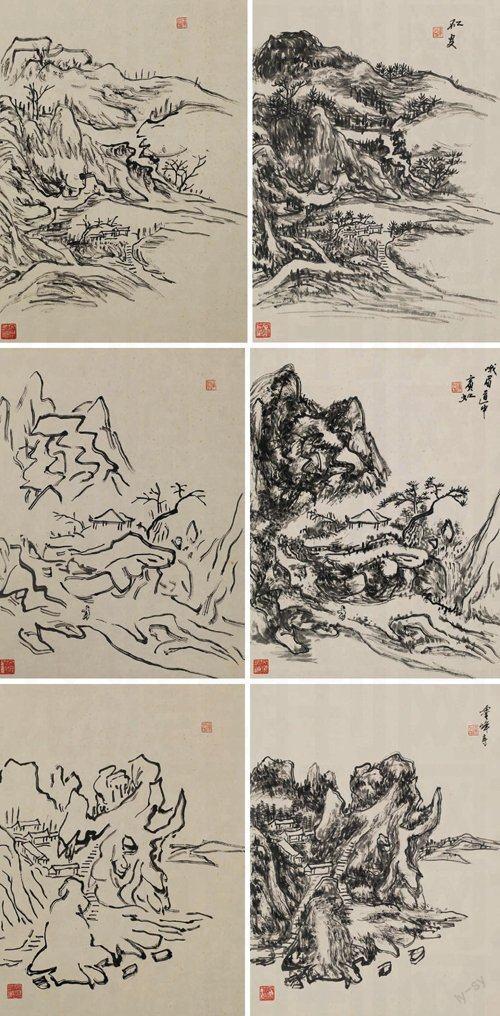

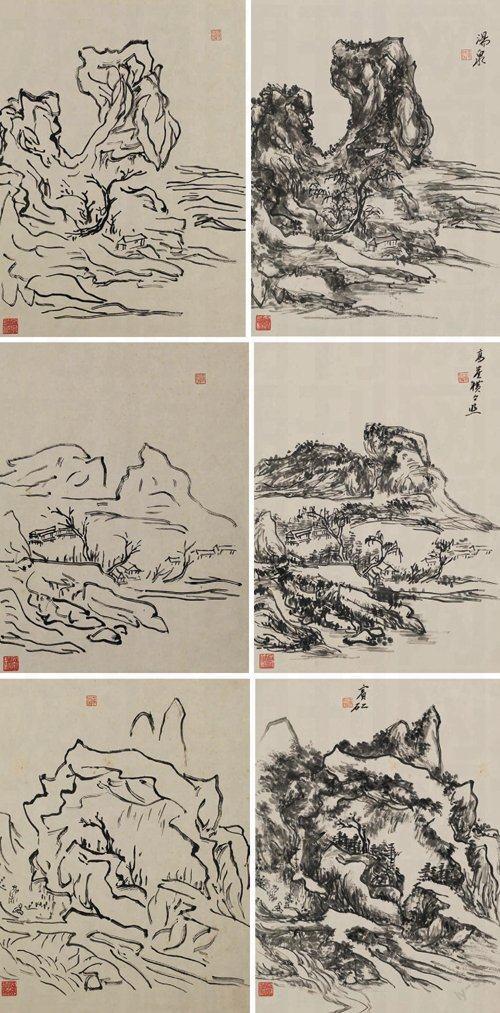

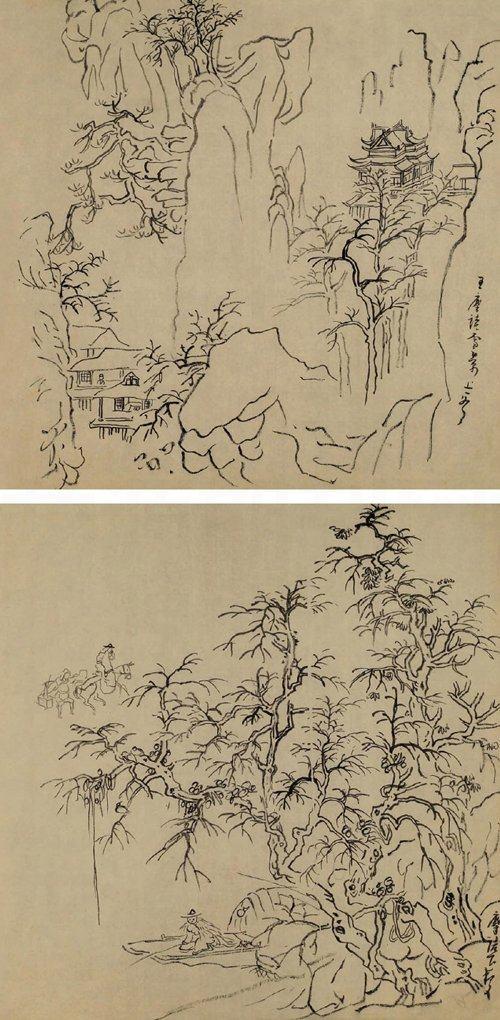

落實于其繪事研究的具體方式上,黃賓虹以史家的剔抉鉤沉,以藝術家的敏銳感知,勾臨了數以千計的古代畫作,從中爬梳、整理筆墨語言,從而在“師古人”的集大成中實現了創造性的轉化;同時,他又遍游名勝,盡覽祖國河山之大觀,寫生畫稿多達上萬張,在“師造化”的靜觀體驗中既得山川之“真貌”、又獲藝術語言之啟悟。“古人”與“造化”在不懈求索中“最后達到道成肉身的踐行境界”。

也許,《畫法簡言》(太極筆法圖解)是這一踐行境界的最好注解。黃賓虹以“太極圓”來闡釋其筆墨肇始之源,將筆墨要素由石濤所謂的“一畫”凝縮為“一點”,“一小點,有鋒、有腰、有筆根”,積點成線,又形成“一波三折”的“s”曲線,從“一點一畫”到“一勾一勒”,筆法處處體現“圓”“轉”“變”的太極運動規律,回環往復,氣息充沛;進而在筆線的前后順序中始終保持“勾勒”的合抱式關系,使筆法的組合程序與自然的物理結構達到“生命的邏輯形式”的同構:甚至在整個畫面的章法布局上,從自然山川的起承轉合到畫面陰陽虛實的呼應連通,我們都可以感受到“一勾一勒,天地方圓”的太極空間意識的潛在。

但是如果我們僅僅將黃賓虹對于民族文化精神的闡幽發微拘守于太極圖式,則勢必失于狹隘,“內美——靜觀”“筆墨——人格”“墨法——靈光”“造化——游悟”等都是其龐大的“畫學”研究系統的組成部分。如果用孔子所言藝術在整個人文系統的意義,則是“志于道,據于德,依于仁,游于藝”,“畫學”目的則是回歸原點,以“道”為旨歸;如果用黃賓虹自己所言,則是“從科學中保存哲學。近今歐洲學者,倡言藝術增進,初尚靈學”,其融科學、哲學、靈學為一體,在放眼世界藝術格局中進行思辨與體悟,“畫學”研究便顯然具有了不言而明的當代價值。

行文至此,雖大談黃賓虹之“畫學”,但仍需說明,其絕非僅為我們當下理解的技法高超的“畫家”,其身份之多元、學養之豐滿、內涵之精深,非本文所能盡釋。

當下畫壇動輒稱“大師”,又或言“名家”,卻僅是以畫為業,或速成兩三圖式,或一味刷抹制作,或翻新奪目炫技,其結果不外沽名得利。當中國畫淪落為純粹的技術或者謀生的手段,當中國畫喪失了其背后的民族文化支撐,變得支離破碎,當中國畫僅是徒具形式的把戲,在游戲筆墨中美名其日自我怡情,我們還需要這樣的中國畫?中國畫之于今天的文化建設到底還能起到怎樣的作用與價值呢?我想我們需要深思,需要警惕,更需要沉潛和勇氣。黃賓虹以學者的身份與追求真知的方式研究“畫學”,對于當下中國畫壇的精神重建無疑有著重要的文化啟示意義,因為這不僅關系到中國畫之所以為“中國畫”,中國畫在當下的歷史沿承和指向未來的可能性,更關系到中國畫以怎樣的文化形態的根基和面貌自立于世界藝術之林,還因為“畫者文之極也”!