冉莊地道戰傳奇

史新慧

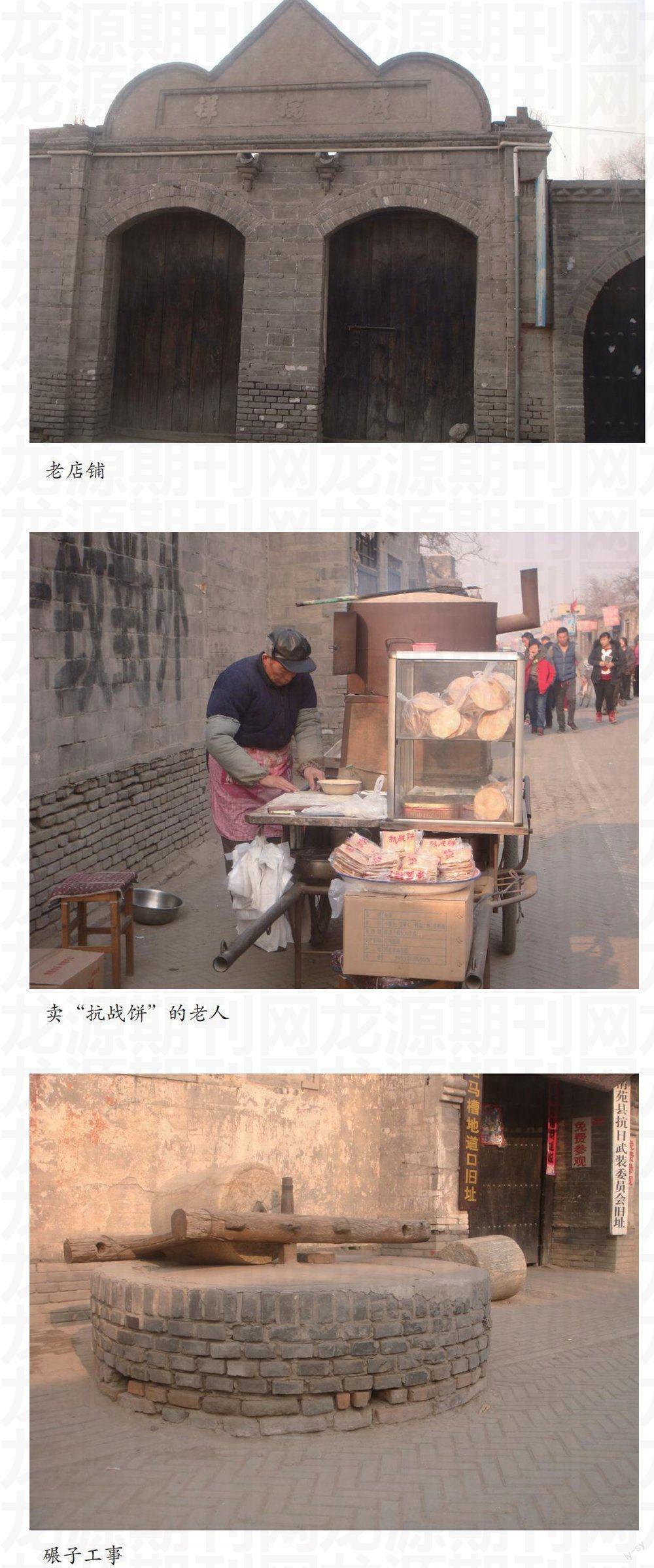

唐槐明井千年鎮

史料記載,冉莊村史最早可追溯至東晉時期。唐代,曹氏遷來與冉姓共建村莊,因冉姓先來,故名冉莊,不過現在冉莊已無冉、曹二姓。村里老人說:冉莊建于隋代,唐代植槐于街,宋朝一度繁榮,有唐村宋鎮之說。

走進冉莊,遠遠就看見那兩棵雖已干枯卻依然挺拔的老槐樹,枝頭高懸的那口飽經風霜的碩大古鐘,似在無言地傾訴著往日的傳奇。這正是《地道戰》中的老槐樹。1965年拍電影的時候,老槐樹還有暮年的樹葉,拍完后,它們好像也知道完成了最后使命,便枝脫葉落,只留下這不朽的樹干……20世紀70年代末的一個夏夜,西側古槐被狂風攔腰刮倒,人們細觀其年輪,已過千年,當屬唐槐無疑。

從老槐樹往西,十字街的西南角,有一眼磚砌水井。村民們說:這是當年與地道相通的十三眼水井之一,作為地道內排水、取水、通風之用。電影中,日偽軍抽水灌地道,“寶貴的井水”又被“放回原處”,即拍攝于此。

鮮為人知的是,這眼水井還是一眼明朝的古井。相傳明崇禎年間,冉莊南20里的大李各莊出了一位官員陳燦,深得朝廷賞識,因政績顯赫,擢升吏部任職。后陳燦回鄉省親,命沿途隔數十里構筑一眼水井,以供炊飲。公元1644年,李自成義軍揮師北上,直逼北京,陳燦所筑水井為義軍所用。崇禎大怒,以“暗通反賊”罪,將陳燦處死。冉莊這眼水井,是保留下來的唯一一眼陳燦所筑水井,水質清冽甘醇,每逢佳節,人們就在井側設“井泉龍王”之位,燃燭焚香祈福。

原汁原味風俗畫

冉莊地道戰遺址保護區在以十字街為中心的四條主要街道兩側,面積十九萬多平方米,房屋五百余間,原汁原味地保留著冀中平原二十世紀三四十年代農村的舊風貌。

隨手推開一家臨街小門樓的木門,跨進院子,門樓在院子的東南角,迎門是影壁。廁所在西南角,北面緊接著是豬圈,廁所的便道與豬圈的下圈相連,是當時典型的“連茅圈”。影壁后隔一段是個敞棚,下面一個牲口槽,旁邊拴著一頭小毛驢,正在啃食干棒秸。北屋三間,一明兩暗,前墻山上方六個水道,外間屋門兩側有雞窠臺,都由古樸簡單的磚雕砌成,東西各一木格窗,上糊窗戶紙,一個關著一個吊著。上臺階進到外間屋,兩側各一鍋臺,鍋臺上有碗架,碗架上方貼著灶王爺像,靠北墻正中一張高桌,一邊一把圈椅,高桌上方有神龕,內貼全神畫像。掀門簾進到東側的里屋,北面是一板柜,南面窗下是一面土炕,上面的葦席反卷著,露出一個圓圓的洞口……

回到街上,才發現腳下的街道并沒有用水泥硬化,只是鋪了青磚,黃沙土灌縫兒,與原先的土路差不多。兩側是清一色的青磚民居,房屋低矮,且大多是里生外熟的打斗房,屋檐是用磚重疊幾層,錯落有致地構成古樸的造型,跟腳磚受潮表皮有些剝落,地上有掉下來的磚面,跟腳上面為防水防堿鋪的蘆葦顯然有些年頭……古樸的村道,斑駁的磨房,風化的石碾,墻角依稀可辨的槍眼,依然保持著的舊日模樣,看不出一點現代氣息。甚至街道兩旁屋墻上寫的抗日救國十大綱領和“打倒日本帝國主義”“誓死不做亡國奴”“反蠶食、反掃蕩、反封鎖”的繁體標語也未褪色,那段血與火的歷史仿佛在這里已經凝固、石化,一種歷史的滄桑感油然而生。

保護區內當年修筑的地道口、縱橫交錯的地道網、地下作戰設施,與在主要街道和路口構筑的高房、地堡、廟宇、碾子、柜臺、燒餅爐等戰斗工事,上下相通相連,構成“明暗火力交叉,地面與地下火力交叉”的火力網,整個冉莊成為一座堅不可摧的戰斗堡壘。走進冉莊,仿佛走進一座偌大的歷史博物館,每一條街道,一幢房屋,一段殘壁,一處舊壘,一個槍眼,一方暗堡,甚至是一根草一棵樹,都是歷史的見證,無字的豐碑,都在無言地歌唱。

冉莊上世紀三四十年代冀中平原村落風貌,越來越受到人們的關注。2007年,冉莊被命名為河北省首批省級歷史文化名村。2013年,又入選國家住房城鄉建設部、文化部、財政部聯合公布的首批中國傳統村落。先后有《地道戰》《烈火金剛》《敵后武工隊》《平原游擊隊》《劉關張傳奇》《擎天柱》《模范邊區晉察冀》《平原詩篇》《滹沱河風云》等影視劇組來此拍攝。

神出鬼沒地道戰

從十字街一直往南,出村跨過清水河上的南大橋,偏西路南的新建紀念館便迎面而立。新館占地24畝,外觀莊重宏偉,展廳面積約1800多平方米。展廳內珍藏著革命文物數百件,主要有挖地道使用過的鎬、鐵锨、轆轤和照明燈;民兵集合、作戰使用過的銅鑼、軍號、牛角號;士兵工廠制作的土槍、土炮、翻火子彈及使用過的工具;烈士遺物、遺詩、資料、照片、獎旗、抗日支前用具及寫實造景等,讓人仿佛嗅到戰火硝煙的味道。

其實,冉莊的地道是被逼出來的。“七七事變”后,日寇常來搔擾,開始人們躲到青紗帳中,秋后,莊稼一收,只好在偏僻、低洼的野外藏身,但容易暴露。1938年,村里成立黨支部,開始領導群眾挖地洞,俗稱“蛤蟆蹲”。但被敵人發現沒法跑掉,血的教訓逼著人們把單洞口改成雙洞口、多洞口,萬一被敵人堵住,可從其他洞口轉移。但這些隱蔽地洞只能防御,不能打擊敵人。縣武委會搬到冉莊后,決心用地道反擊敵人。當時正是數九寒天,凍土層七八寸厚,十分堅硬,一鎬下去只能鑿下一小塊土疙瘩,但群眾熱情高漲,創造出“沿地道走向,多口出土”的方法,加快開挖速度。經過晝夜奮戰,4條主干線、24條支線初戰告捷。之后隨戰隨挖,最后形成了洞洞相連、戶戶相接、能打能藏、可攻可守、進退自如、長達32華里的戰斗型地道體系。

可歌可泣英雄譜

冉莊人民憑借地道,保衛家鄉,殲滅敵人,讓敵人聞風喪膽,譜寫了一曲曲英雄的贊歌,在鬼子偽軍中流傳著“寧繞黑風口,不從冉莊走”的說法。

當年敲鐘是最危險的,經常敲鐘的是老支書高振福和村長王玉龍,他們是電影中高老忠的原型,二人雖受盡敵人的嚴刑拷打,但并沒有死,為增強藝術感染力,電影虛構了高老忠被殺害的情節。編導征求他們的意見,他們笑著說:“為了電影,咱們就死一回吧。”

老槐樹北邊不遠路東是老紀念館,這是一座古樸的四合院,李連瑞就出生在這個富裕之家。蘆溝橋事變后,李連瑞投身抗日,歷任村“青救會”主任、區委宣傳委員。1942年冬天,他只身趁夜色到東孫莊宣傳抗日,被日偽軍包圍。李連瑞身中數槍血染布衣,彈盡越墻突圍時被捕,壯烈犧牲,年僅21歲。敵人還不罷休,暴尸三日,揚言有起尸者當場捕殺。后來敵人放松警戒,人們才把尸體起回,含淚洗凈烈士的遍體鱗傷,安葬在他深愛的這片熱土。

張森林是冉莊村第一名黨員、第一任黨支部書記和冉莊地道的創始人。1939年夏天,斗爭環境惡化,家人勸他離開冉莊,他堅決不聽。后來張森林不見了,可墻上的反日標語不斷更新,鄉親們知道他還在村里,便吃了定心丸,可他到底在哪兒呢?原來他在李永家的地洞里,晝伏夜出,堅持與敵斗爭,不見陽光達兩個月之久。1943年3月初5夜,張森林等人在耿莊開會,翌日凌晨,被敵包圍,子彈用盡,腳部負傷被俘,帶傷奔走,血染荒郊,誓死不坐敵人的汽車。在段莊炮樓,張森林受盡酷刑被活埋,年僅34歲,滅絕人性的敵人又在他頭上狠釘幾鎬。在紀念館里,陳列著張森林的兩件詩稿,一件是《從戎賦》:“東來魑魅踐山河,神州烽煙血淚多。且將毫墨拋書案,怒持劍戟戰群倭。”另一件是他被捕后面對敵人的威逼利誘,寫下的《就義辭》:“鱗傷遍體做徒囚,山河未復志未酬,敵酋逼書歸降字,誓將碧血染春秋,人去留得英魂在,喚起民眾報國仇。”睹物思人,烈士豪情宛在,錚錚誓言似在天宇間回蕩。

現在,冉莊烈士陵園安葬著30多位抗日戰爭中犧牲的優秀兒女,每一座墓都有一個不屈的靈魂,一顆赤誠的愛心,一副錚錚鐵骨,一段可歌可泣的傳奇。

(責編:劉賢)