肉雞腸粘膜通透性模型的建立

黃啟亮 李丹 謝莉敏 程秀芳 劉虹

摘 ?要:為探討大腸埃希菌(Escherichia coli,E.coli)O1、O2、O78混合感染前后,肉雞血內毒素(LPS)、D-乳酸含量變化,建立了肉雞腸粘膜通透性模型。使用大腸桿菌混菌(1×1011CFU/ml,劑量)感染,用不同濃度的抗生素(頭孢噻呋)誘導血內毒素、D-乳酸的釋放,檢測血內毒素、D-乳酸含量變化。結果感染后抗生素誘導組、鹽水組血內毒素含量均高于感染前,且差異顯著(P<0.05);感染組組雞血D-乳酸含量明顯增加,并且24h時,感染組抗生素低劑量組與感染鹽水組比較差異極顯著(P<0.01)。

關鍵詞:大腸埃希菌;內毒素;D-乳酸;抗生素

中圖分類號:S831.1 ? ? 文獻標識碼:B ? ? 文章編號:1673-1085(2015)06-0003-04

腸粘膜通透性是指腸粘膜上皮容易被某些分子物質以簡單擴散的方式通過的特性。正常生理條件下,機體可通過腸粘膜屏障來有效地阻止致病微生物侵入腸道以外的組織、器官, 保證機體處于健康狀態。在疾病、藥物作用、營養因素等條件下可引起腸粘膜通透性的改變。腸粘膜通透性增大到一定程度時,細菌[1]和內毒素經受損腸粘膜進入體循環,循環中內毒素又通過各種機制再作用于腸粘膜,腸粘膜上皮細胞間的連接物質失去屏障作用,對腸腔內細菌和內毒素等大分子物質的通透性增加,形成惡性循環, 造成多器官功能損害。

目前,人的腸粘膜通透性的研究較為深入,有很多成熟的病灶模型[2]作為研究的基礎,在測定方法上也很明確,且在家畜上鮮見關于腸粘膜通透性的研究的相關報道,但在家禽上腸粘膜通透性研究未見報道,只是在概念層面上的推測與分析。原因是,D-乳酸 (D-LA)作為檢測腸粘膜通透性的指標[3],研究發現哺乳動物血液中沒有快速降解它的酶,所以由腸道進入血液的D-乳酸的含量多少可以作為評價腸粘膜通透性大小的指標,而禽類血液中有沒有快速降解D-乳酸的酶目前存在爭議。本文對肉雞進行大腸桿菌混菌(O1、O2、O78)[4]的攻毒,然后進行抗生素誘導[5],觀察分析血內毒素、D-乳酸含量,依據內毒素釋放量與腸粘膜通透性的關系,建立測定雞腸粘膜通透性指標的平臺。

1 ?材料與方法

1.1 ?菌株 ?禽大腸埃希菌(Escherichia coli,E.coli)O1、O2、O78(山東寶來利來生物工程菌種保藏中心提供)。

1.2 ?試驗動物 ?60只1日齡的黃羽肉雛雞,購自泰安市東岳種禽公司;全價飼料購于六和集團。

1.3 ?試劑 ?頭孢噻呋(廣東紫金正天藥業有限公司,魯藥字C20127190782017);內毒素、D-乳酸測定試劑盒(上海酶聯試劑公司)。

1.4 ?試驗方法

1.4.1 ?動物分組 ?將60只42日齡健康雞隨機分成5組,分別為抗生素高劑量誘導組、抗生素中劑量組、抗生素低劑量組、空白對照組、鹽水組,每組12只。

1.4.2 ?分組處理 ?42日齡肉雞除空白對照組外,其余各組進行大腸桿菌混菌(1×1011CFU/ml,劑量)灌胃攻毒,每天1次,連續灌胃2d,第3天進行不同劑量抗生素(40、100、200mg/kg)灌胃。

1.4.3 ?血清制備 ?為動態觀察肉雞LPS、D-乳酸含量變化,抗生素灌胃后(12、24、48、96h)使用去熱源肝素鈉真空采血管翅下采集血樣,2000rpm離心10min,無熱源槍頭吸取上清液轉移至無熱源玻璃管-20凍存備用。

1.4.4 ?指標測定 ?采用ELISA雙抗夾心免疫法測定內毒素、D-乳酸含量。

1.5 ?數據統計 ?所用試驗數據均采用平均值±標準差(±SD)的方式表示,數據統計采用SPSS 20.0軟件。

2 ?結果分析

2.1 ?病理剖檢、組織學觀察 ?試驗組肉雞感染后出現嚴重腹瀉、精神沉郁、采食量減少、多數縮頭不起的典型致病菌E.coli感染癥狀,進行了病理剖檢、組織學觀察。腸道、肝臟變化見圖1、圖2、圖3、圖4。

■

■

■

■

病理剖檢觀察結果由圖1~4可見:腸腫脹出血,腸道充血,肝臟包膜增厚,表面淤血;正常組雞只飲水、采食等狀況良好,剖檢觀察由圖片可見肝、腸道均無病理癥狀。

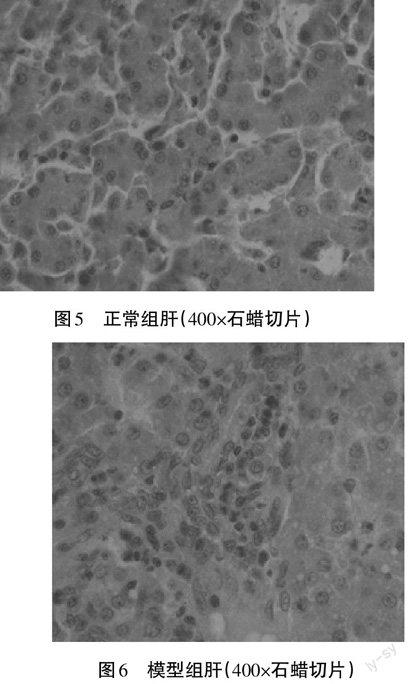

組織切片觀察發現(圖5、圖6),模型組炎性細胞浸潤,被膜有纖維素浸出物,被膜下有細胞變性、壞死;正常組無病理癥狀。

■

■

試驗結果表明,與對照組比較,試驗組出現腹瀉,采食量減少,縮頭不起,剖檢發現致病性E.coli感染典型癥狀。

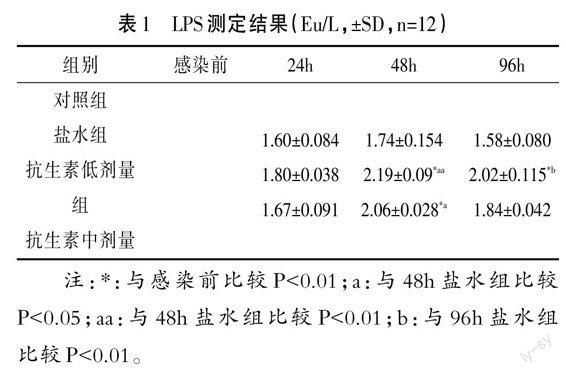

2.2 ?血內毒素含量變化 ?見表1。

■

由表1可見,感染后抗生素誘導組、鹽水組血內毒素含量均高于感染前,其中,低劑量48h、96h,中劑量的48h,高劑量的96h與對照組比較差異極顯著,說明感染后增加了腸道內毒素的釋放進入血液;感染后的抗生素誘導組普遍高于鹽水組,同一時段比較,48h低劑量組、中劑量組顯著高于鹽水組,96h低劑量、高劑量組顯著高于鹽水組,說明感染后抗生素的誘導導致內毒素的更大量的釋放;試驗組中,抗生素低劑量組內毒素含量相對較高,說明低劑量抗生素的使用誘導較多內毒素的釋放。

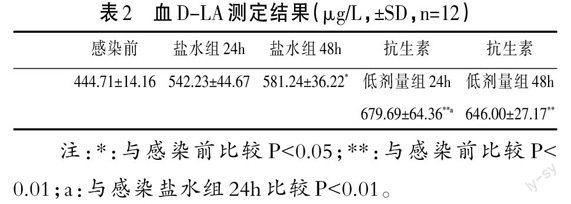

2.3 ?D-乳酸含量變化 ?見表2。

■

由表2可見,感染組雞血D-乳酸含量明顯增加,感染鹽水組48h時與感染前比較差異顯著,攻毒組抗生素低劑量組24、48h與感染前比較差異極顯著,并且24h時,感染組抗生素低劑量組與感染鹽水組比較差異極顯著。

從表1、2結果可見,抗生素低劑量誘導組雞只血D-乳酸值測定發現,當血內毒素含量較高時,腸粘膜通透性增加,血D-乳酸含量也相應在較高水平,同樣內毒素含量較低時,血D-乳酸含量也較低,即存在正相關性。

有研究表明,D-乳酸作為哺乳動物檢測腸粘膜通透性的指標,是因為哺乳動物體內沒有快速降解D-乳酸的酶,所以血液中D-乳酸的含量就是通過腸粘膜進入血液的含量,間接反映腸粘膜通透性,但家禽類血液中是否還有快速降解D-乳酸的酶沒有相關報道。從以上實驗結果發現血液中內毒素含量與D-乳酸的含量存在正相關性,即初步判定D-乳酸作為雞腸粘膜通透性變化監測的一個指標。

3 ?結論

致病性E.coli混菌感染導致肉雞嚴重腹瀉,伴有精神沉郁、采食量減少、多數縮頭不起的典型致病菌E.coli感染癥狀,肝臟組織切片顯示肝臟細胞浸潤、肝竇淤血,成功建立腹瀉模型。模型組進行抗生素誘導后增加了腸源性內毒素進入血液,且低劑量(40mg/kg)抗生素更能誘導內毒素的釋放,發現肉雞血液中D-乳酸的含量于內毒素含量存在正相關關系,即基本判定D-乳酸作為雞腸粘膜通透性變化監測的一個指標。

參考文獻:

[1]郝慶紅,郭云霞,吳國江,等.雞源益生菌JM-11菌株的胃腸道耐受及其抗腹瀉的研究[J].中國農學通報, 2011,20(1):338-342.

[2] ?王瑞君,黃雪峰,唐歡,等.抗生素誘導的胃腸道菌群失調動物模型的建立[J].中國比較醫學雜志,2006,3(16): 145-149.

[3] ?王峰,趙瑛.D-乳酸與腸道屏障功能[J].臨床和實驗醫學雜志,2006,5(4):423-424.

[4] ?徐倩倩,馬利芹,張曉利,等.白頭翁素對PRV、E-coli混合感染性腹瀉腸道超微結構的影響[J].中國農學通報,2010,26(19):13-17.

[5] ?涂健.抗生素和內毒素誘發雞腸源性大腸桿菌易位的實驗研究[C].合肥:安徽農業大學.