考古所見白狄中山的飲食與服飾

徐海斌

【關鍵詞】春秋戰國;中山國;白狄;飲食;服飾

【摘 要】考古資料表明,春秋中晚期的鮮虞白狄已經開始自行種植農作物,能夠與華夏民族一樣用陶質或銅質的甗、鬲和鼎蒸、煮谷物;戰國中期以降,白狄食用的谷物包括粟米和稻米,食用的肉食包括野生的飛禽走獸,也包括牛、羊、豬、狗、雞等多種畜養的動物,且已掌握較為復雜的加工谷物和肉食的方法。中山王墓中到處可見麻或絲的遺跡,靈壽故城出土遺物中則有數十件陶制紡輪,表明當時的白狄已經學會用麻或絲制作衣服。深衣作為華夏諸國流行的服式,已為戰國中晚期的白狄所接受和采用。中山王一號墓中出土的銅俑所穿服裝并非“胡服”,而是中原服式的改良。

《禮記·禮運》曰:“昔者……未有火化,食草木之實,鳥獸之肉,飲其血,茹其毛;未有絲麻,衣其羽皮。”[1]說明先民在未掌握農耕技術和用火之前,在飲食上只能仰仗自然的饋贈,以草木的果實和動物的血肉為食材,對其生吞活剝而已,所謂“茹毛飲血”,正是對當時飲食情況的概括;在尚未掌握紡織技術之前,服飾只能因陋就簡、因利取便,從而經歷一段以走獸之皮為衣、以飛禽之羽為飾的過程。相對華夏民族而言,我國周邊少數民族發展相對滯后,茹毛飲血、衣皮飾羽的歷史更為漫長。時至春秋,當華夏諸邦已然“鐘鳴鼎食”“冠帶縉紳”時,戎狄仍然處于“不粒食”“衣羽毛” [2]的階段,在飲食和服飾上呈現出與華夏族不同的特征,故春秋中期的戎子駒支有“我諸戎飲食衣服不與華同,摯幣不通,言語不達” [3]的言論。白狄作為諸戎的一部分,其飲食習慣與服飾特征應當在較長時期內與華夏民族有著諸多的不同。然而,河北平山縣戰國中山國都城遺址和系列墓葬的考古發掘表明,一度建立中山國的白狄族群,至遲在戰國中晚期的時候,在飲食習慣和服飾特征上已基本趨同于華夏。

一、白狄中山的飲食

大約春秋中期前后,定居在太行山以東地區的白狄由于受到周邊農耕國家和當地土著居民的影響,在飲食結構和食物加工的方法上均有接近華夏民族的趨向。首先,農作物已成為白狄的主食之一。據《左傳》記載,魯昭公二十二年(前520),晉荀吳“略東陽,使師偽糴者負甲以息于昔陽之門外,遂襲鼓而滅之” [4] 。 “糴者”即市谷者[5],晉國軍隊偽裝賣谷者而襲鼓成功,說明當時前往中山賣谷者很多,也很頻繁,也說明谷子是當時白狄中山賴以生存的重要食物之一。位于平山訪駕莊村西北高地上的M8004是一座小型土壙豎穴積石墓,墓中出土有金絲圈耳環、鳥骨磨制的長形骨管和綠松石扁形珠相間串聯成的項飾、圓形泡飾等富有異族特色的隨葬物品,發掘者判斷其為春秋中期的鮮虞白狄墓[6]。值得注意的是,該墓還隨葬著銅制的斤、錛、鑿、削等,這些物品具有析石、掘土、切割等功用,應該是用于農墾或收割的農具,說明當時的鮮虞白狄已自行種植農作物。其次,華夏族慣用的蒸、煮等加工食物的方法此時已為中山白狄所采用。靈壽故城一號遺址位于城址內的西城區北,其時代為春秋晚期至戰國早期,“根據遺址內文化層中出土的陶片,器形有乳頭足低平襠粗繩紋灰陶鬲和細繩紋窄沿陶盆等”[7]。此外,春秋中晚期鮮虞白狄墓M8004、M8006分別出土器底有較厚煙炱的銅鼎和銅甗各一件[8]。說明這一時期的鮮虞白狄已經告別“燔黍捭豚,汙尊而抔飲”的時代,而與華夏民族一樣用陶質或銅質的甗、鬲和鼎蒸、煮食物。

戰國中期以降,白狄中山的農業已經具有較高水平,這一點可從靈壽故城五號、六號遺址出土的大量錛范、長镢范、鏟范、臿范、鐮范、铚范、削范以及各種鐵制農具中得到證明,因而“粒食”在其飲食結構中的比重相應得到了提高。中山王一號墓出土的簠中殘留的食物或呈深褐色,顆粒較細密,有谷殼,當是粟米飯;或呈褐色,顆粒較粗,空隙較大而長,有稻殼,當是稻米飯[9]。說明當時中山的“粒食”中不僅包括出自北方的小米,而且包括原產于南方的水稻。肉食作為白狄中山的傳統主食,這一時期品種更加多樣。1955年,在石家莊市市莊村發現的戰國中晚期遺址中出土有牛、羊、豬、狗、雞等動物的骨骼[10],中山王一號墓和六號墓出土的升鼎中分別殘留有馬、豬、牛、羊的骨骼[11],均為白狄中山肉食品種多樣之證。作為補充,飛禽、走獸也是當時白狄中山飲食結構中的一部分,平山縣三汲鄉穆家莊村西戰國早期墓M8101出土的線刻祭祀狩獵紋銅鑒和凸鑄狩獵宴樂圖蓋豆上繪有射禽、捕獸以及用大鼎煮獵物的情景(圖一)[12],中山王一號墓出土的圓壺銘文有“苗蒐田獵,于彼新土”的文字[13],均為飛禽、走獸進入白狄中山飲食結構之證。就加工食物而言,這一時期的方法更加先進。《戰國策·中山策》載有中山君宴饗都士時“因羊羹不遍”而致“司馬子期怒而走于楚”的事件[14],其中所云“羹”當是一種將肉類反復熬煎成汁并調以五味的珍饈。《詩·商頌·烈祖》:“亦有和羹”,孔穎達疏:“羹者,五味調和。”[15] 《儀禮·士昏禮》:“大羹湆在爨”,陸德明《釋文》:“羹,《字林》作(月+羹),云:肉有汁也。”[16]中山王一號墓隨葬的附細孔流銅鼎(圖二),出土時內底部尚有干成結晶狀的肉羹汁[17],當是用于熬煎“羊羹”一類的特制器具。中山王圓壺有銘文“以取鮮薧,饗祀先王”,《周禮·天官·庖人》:“凡其死生鮮薧之物”,鄭玄注引鄭司農云:“薧,謂干肉。”[18]這種干肉的制作有較為復雜的程序,《禮記·內則》稱之曰“為熬”,并介紹道:“捶之,去其皽,編萑,布牛肉焉;屑桂與姜,以灑諸上而鹽之,干而食之。施羊亦如之。施麋、施鹿、施麕皆如牛羊。欲濡肉,則釋而煎之以醢;欲干肉,則捶而食之。”[19]說明白狄中山當時已掌握較為復雜的加工肉食的方法。值得一提的是,中山王一號墓與六號墓均隨葬有大量陶質和銅質酒器,而且一號墓出土的兩個酒壺中還分別存有淺翠色和墨綠色的酒,開壺時尚芳香四溢,經鑒定,系糧食或乳汁所釀[20]。可見,當時的白狄中山既能烹制佳肴,又擅長釀造美酒。

二、白狄中山的服飾

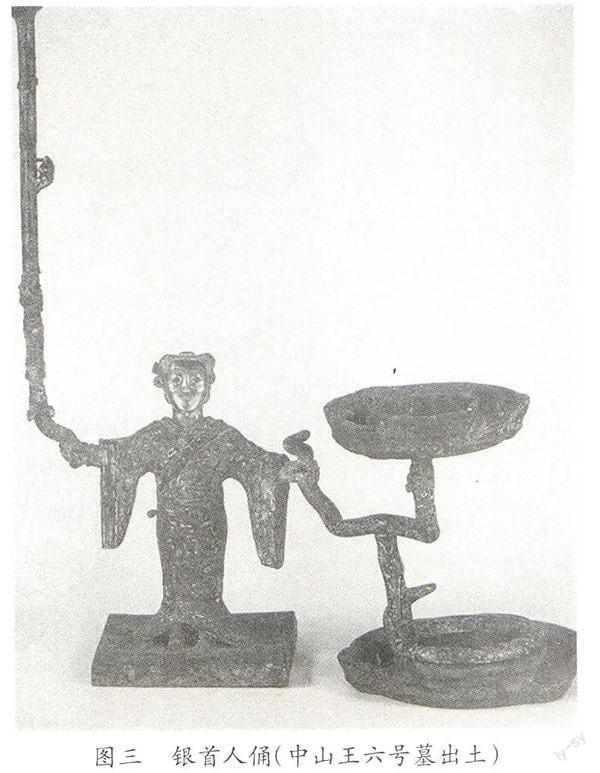

兩周時期,麻、葛、絲是中原民族衣料的大宗[21],《墨子·辭過》“圣人……故作誨婦人,治絲、麻、棞布絹以為民衣” [22],《詩·周南·葛覃》“葛之覃兮,施于中谷,……為絺為绤,服之無斁” [23],乃其明證。在戰國中晚期的中山王墓中,隨葬船只的底板上、銅鼎的蓋口之間、器物底座的銎內、銅鏃箭鋌的頭部,均發現麻或絲的遺跡[24],足見當時麻或絲在中山也是平常之物。而靈壽故城出土遺物中有45件陶質紡輪[25],中山王六號墓出土的銀首人俑[26]和中山王三號墓出土的人形玉俑[27]均明顯穿麻著絲,則足見當時的中山已能用麻、葛或絲制作衣服。

深衣是一種將上衣下裳連在一起的服式,出現于春秋戰國之交,廣泛流行于戰國時期的華夏諸國[28]。《禮記·深衣篇》謂其特點為:“短毋見膚,長毋被土。續衽,鉤邊,要縫半下。袼之高下,可以運肘;袂之長短,反詘之及肘。帶,下毋厭髀,上毋厭肋,當無骨者。”[29]中山王六號墓出土的銀首人俑所穿之衣上下相連,左襟右掩并向后纏繞,衣領相交成直角,衣袖寬大,衣帶緊束腰間,衣服下擺褒博,后裾好似燕尾[30](圖三),其樣式與《禮記·深衣篇》所述完全吻合。穆家莊M8101出土的線刻祭祀狩獵紋銅鑒和凸鑄狩獵宴樂圖蓋豆,圖案中也有不少穿著類似服裝的人物形象,其中包括采桑者、射獵者、準備祭祀者、奏樂者、觀景者等等。《禮記·深衣篇》謂深衣“可以為文,可以為武,可以擯相,可以治軍”,適用面相當廣泛,在白狄中山國的出土遺物中得到了充分印證。

中山王三號墓出土的13件人形玉俑,包括男童、年輕女性和中年女性三種形象,所穿服裝屬于同一種類型,皆圓領、對襟、窄袖[31](圖四),與上述銀首人俑交領、右衽、寬袖的服式略有不同。有學者指出,人俑所梳牛角形上卷的發型與陜西寶雞茹家莊西周邢姬墓出土的銅俑發型一致,而《左傳·成公十三年》載呂相《絕秦書》有“白狄與君同州”之語[32],指白狄與秦同處雍州(包括今寶雞一帶),故邢姬墓銅俑代表的應是白狄人民形象,因此中山王三號墓玉俑代表的也應是白狄人民形象[33]。按,《禮記·王制》[34]《淮南子·齊俗訓》[35]《逸周書·王會解》[36]等在闡述古代少數民族之奇異風俗時,特意指出戎族、夷族、越族的“披發”(或稱“斷發”“鬋發”“劗發”)與華夏民族有異,并沒有提及狄族的發式與華夏民族有什么不同,可見狄與華夏民族應同是蓄發的。至于將結成牛角狀的發式認定為白狄的特有發型,既得不到典籍的相應支持,也沒有足夠的考古實物佐證。《漢書·地理志》曰:“北虢在大陽,東虢在滎陽,西虢在雍州。” [37] 西虢乃周文王之弟虢叔最早的封邑[38],雍州自周初就是周人的勢力范圍,西周邢姬墓出土銅俑所反映的很難說一定就是白狄形象。而中山玉俑所穿圓領、對襟、窄袖之服裝當是深衣的改良形式,因為其上下相連、腰部緊束以及下擺褒博的特點仍與深衣相同。

此外,中山王一號墓出土的“胡服人俑器足”(圖五),有學者認為:“此器為我們提供了戎狄的胡服形象,不僅左衽且為窄袖緊口,便于行動作戰。所以趙武靈王為奪取‘胡地中山而提倡‘胡服騎射,反映了中山文化與中原文化的互融互補。”[39]

筆者認為,此俑非胡人形象。東漢以前的“胡”主要指匈奴[40],匈奴人種的面目特征為“深目、高鼻、多須” [41],發型為“椎髻”,即“一種單個的、像一把錘子一樣拖于腦后的小髻” [42]。此俑“面部突起,眉骨和顴骨較高”“頭散披結小辮”的形象與匈奴人不類,應不能稱之曰“胡”。趙武靈王所說“胡地中山”乃并列式結構,“胡地”當指東胡、林胡與樓煩所居之地,并非指中山,此其一。其二,胡服的特點是上下衣各自獨立,其中上衣短小,直襟,不帶曲裾[43],下衣為長褲,寬襠,褲腳收束。王國維稱之為“袴褶服”,并指出:“以袴為外服,自袴褶服始。然此服之起,本于騎馬之俗,蓋古之裳衣本乘車之服,至易車而騎,則端衣之聯諸幅為裳者,與深衣之連衣裳而長且被土者,皆不便于事。趙武靈王之易胡服,本為習騎射計,則其服為上褶下袴之服可知。”[44] 應該說是非常有道理的。而此銅俑所著之 “左衽”衣服上下連屬在一起,下部也沒有寬大的褲襠與各自獨立的褲腳管,顯然不能稱之為“胡服”。河南汲縣山彪鎮一號墓所葬者為戰國初年的魏襄子 ,其中所出水陸攻戰紋銅鑒上繪有荷戈而立的華夏武士[45],這些武士所著衣服之款式好似今日女士之短連衣裙,與此銅俑所著正屬一種類型,這時距趙武靈王“胡服騎射”改革尚有百余年,因此,銅俑所著服裝的源頭同樣在中原華夏國家,謂之為“胡服”顯然不妥。

“服以旌禮” [46],通過服飾來反映社會等級的差別是先秦華夏禮制的一項重要內容。關于這一點,《周禮·司服》有更具體的記載:“公之服,自袞冕而下如王之服;侯伯之服,自鷩冕而下如公之服,自毳冕而下如侯伯之服;孤之服,自希冕而下如子男之服;卿大夫之服,自玄冕而下如孤之服,其兇服加以大功小功;士之服,自皮弁而下如大夫之服,其兇服亦如之,其齊服有玄端素端。”[47]白狄中山的服飾制度是否有如此嚴格,目前尚沒有材料證明。但穆家莊M8101出土線刻祭祀狩獵紋銅鑒和凸鑄狩獵宴樂圖蓋豆紋飾圖案顯示,駕車、侍射、挑獵物、與野獸近距離搏斗者皆短衣光腿,而乘車、射箭、奏樂、觀景者皆長袖寬裳,一定程度上說明戰國早期的中山已經在服飾上體現出等級差別。

[1][2][19][29][34]西漢·戴德,戴勝:《禮記》,江西美術出版社,2012年。

[3][4][32][46]戰國·左丘明撰,西晉·杜預注:《左傳》,上海古籍出版社,2015。

[5]東漢·許慎:《說文解字》,中華書局,2013年。

[6][7][8][12 ][25][26][27][30][31]河北省文物研究所:《戰國中山國靈壽城》,文物出版社,2005年。

[9][11][13]河北省文物研究所:《墓——戰國中山國國王之墓》,文物出版社,1996年。

[10]河北省文物管理委員會:《河北省石家莊市市莊村戰國遺址的發掘》,《考古學報》1957年1期。

[14]西漢·劉向:《戰國策》,上海古籍出版社,1998年。

[15][23]清·王先謙:《詩三家義集疏》,中華書局,2011年。

[16][18]宗福邦:《故訓匯纂》,商務印書館,2007年。

[17][39]王素芳,石永士:《中山國探秘》,河北教育出版社,2002年。

[20]北京市發酵工業研究所:《中山王墓出土銅壺中的液體的初步鑒定》,《故宮博物院院刊》1979年4期。

[21]常金倉:《周代禮俗研究》,黑龍江人民出版社,2005年。

[22]戰國·墨翟撰,清·畢沅校注:《墨子》,上海古籍出版社,2014年。

[24]河北省文物管理處:《河北省平山縣戰國時期中山國墓葬發掘簡報》,《文物》1979年第1期。

[28]孫機:《深衣與楚服》,載《中國古輿服論叢》,文物出版社,2001年

[33]黃盛璋:《再論平山中山國墓若干問題》,《考古》1980年5期。

[35]西漢·劉安撰,陳廣忠譯:《淮安子》,中華書局,2014年。

[36]黃懷信,張懋镕,田旭東:《逸周書匯校集注》(修訂本),上海古籍出版社,2007年。

[37]漢·班固著,唐·顏師古注:《漢書》,中華書局,2013年。

[38]楊寬:《西周史》,上海人民出版社,2003年。

[40][42][43]孫機:《洛陽金村出土銀著衣人相族屬考辯》,載同[28]。

[41][44]王國維:《西胡續考》,載《觀堂集林》,河北教育出版社,2003年。

[45]高明:《中原地區東周時代青銅禮器研究》,載《高明論著選集》,科學出版社,2001年。

[47]東漢·鄭玄注,唐·賈公彥疏,彭林整理:《周禮注疏》,上海古籍出版社,2010年。

〔責任編輯:谷麗珍〕