淺談繪畫創作過程的幾個環節

2014年4月,我有幸成為第三屆西部少數民族青年美術家創作高級研修班的學員,在北京中央民族大學進行了為期一年的學習。在多位老師的悉心指導下,通過一年的學習與交流,我們這個班的同學的繪畫水平都得到了較大的提高。對我而言,這個學習過程與以往的藝術創作過程不同,過程中經歷了一次思想大碰撞,經歷了迷茫與磨合之后,也有所收獲。開拓了文化視野,調整了創作思路,得到一些體會。這不是藝術創作過程的必經之路,只是作為一個畫者在地域與眼界的限制下,努力突破自我的一個過程。

一、端正創作態度,學會研究

以往對我來說,創作意味著把心中所設定的畫意或主題表達出來,更多時候提筆就畫,并且還有可能錯誤地認為這就是繪畫的“主流”或者根本所在。這可能誤解了傳統中“寫意”的內涵,就如“解衣盤礴”一般,認為只要具備了一定的筆墨功夫,率性抒發與表現即可。也因為在這個錯誤的認識下,繪畫作品會停留在一個莫名其妙的死胡同當中。而對這個死胡同的突破,我一直認為是技術的不夠嫻熟與主題不夠明顯,或者是作品本身憑空想象賦予的“文化含量”的不足等問題。同時,也因為要解決這些問題,花費過一些時間進行研究,但是始終覺得問題未能解決。

經過一段時間的學習,我發現自己在創作過程有許多環節是需要調整的。首先,創作不是即興式的抒寫就能完成的。創作過程是一個嚴謹的設計過程,即興式的涂寫在一定意義上也是創作,此類做法更接近傳統文人“游于藝”的寫意精神。而作為一個專門研究繪畫的人來講,創作的前期準備更多的是傾向于研究而不是抒寫。比如你要畫一朵花或者一只禽鳥,你具備的本事不應該僅僅是順手就把歷史上或當代中的某家的形象還原在筆頭上,并因為“挺像”以為能事。而基于一個藝術形象,從歷史與當代的諸多對比中,去篩選與排他、借鑒與改造;其次,創作過程不是憑空想象或根據“印象”創造出來的。我們在創作過程中,有意無意就會被一些理論指導著,這些理論放在大的語境下都是對的,比如“逸筆草草不求形似”“游于心象”“默識心記”“抒寫心中印象”等等。但是面對一些具體的操作問題,特別是我們還不熟悉與掌握的情況下,用這些理論來指導自己的創作往往卻變成障礙了。很多情況下,這些理論是指導你在完全掌握了法式的前提下,提示你不要被法式給限制。因而,在研究階段,適當地拋開理論的限制,有可能在創作過程的“苦海無邊”轉而“回頭是岸”了。

二、完善創作方法,發現形象

在以往的繪畫創作中,我更多的是關注繪畫成品本身。通過對作品的反復修改,慢慢接近心中所想要的繪畫作品狀態。在這個過程中,繪畫作品往往是順勢造型,強調的是繪畫語言的瞬間轉化,通過習慣性的筆法推衍,在猶如圍棋的黑白布子中尋找畫面的承接與轉合。這樣傳統式寫意方式在筆法訓練與畫面造勢階段是非常必要的。而把這個訓練當成創作的過程卻是認識上的不足。在進入動筆創作階段之前,有些環節是必須要注意的。第一是速寫,速寫不是具體描繪對象的細枝末節,而是抓住對象的初始狀態的形,在模糊的概念中把握對象的基本模式,這為下一步的創作做準備;第二是做足創作小稿。小稿分為畫面結構稿、色稿與模擬稿。這是在以往的創作中最容易忽略的環節。結構稿能控制畫面的整體框架與形式,使畫面的語言與形象能控制在大框架內。一般來講,畫面的視覺效果與整體構架,都是由這一個環節決定的。色稿是控制畫面的色彩關系,要有三五個不等,反復推敲不斷嘗試,最后確定一個用于正稿。模擬稿一般要大一些,主要是了解與控制不同材料的最后效果,因為紙張的材料不同、色墨的性能不同,不同的手法運用會得到不同的畫面效果。在這個環節要掌握材料、紙張、水及手法的運用關系,做到爛熟于胸。做小稿階段一定要下足功夫,如果過于馬虎,將會給下一步的正稿創作帶來麻煩;第三是參考圖片,參考圖片在現在的繪畫創作中普遍使用,很多人的作品一看就是圖片照抄的。這樣的創作方式其實是值得商榷的。個人認為圖片在創作過程中的作用僅僅是參考,主要是對象的造型狀態能給我們某種啟示,但是轉化到畫面上,是需要提煉與升華的,必須以符合畫面的框架結構與審美原則為基礎。因此,圖片的參考還是很有必要的;第四是經典的作品作為參考。在整個的創作過程,要有大師的作品放在案頭,這不僅是那些經典作品會給你某種提示,更重要的是經典作品還能規范你的認識。這不是意味著你要模仿這些作品,而是在這種大師級別作品的語境下,你的創作思路與方向不至于跑得太遠。

繪畫形象的發現,一者來自于經典,一者來自現實生活。這兩者在藝術創作的過程中都是不能偏廢的。經典的藝術形象,給我們提供了很多的關于繪畫語言、法度、法式的程式化模式,在熟悉經典形象的過程中,難度在于突破固有的法式。這對于繪畫的人來說都是個難題。而現實生活中的形象,難題又在于沒有固定的語言模式可以遵循。因此,在創作過程中,發現新的繪畫形象與改變固有形象的筆墨樣式同樣是困難的事情。必須不斷在兩者之間尋找一個平穩的磨合過程,這個過程在創作主體的實踐中會慢慢成為可能。

有了這樣的創作方法,創作自然就變成了很規范、有規律的運作過程。在這個過程中,尋找表現對象成為必不可少的環節。而對象的選擇往往要根據畫者所確定的意蘊相關聯。這個關聯不僅僅是孤立的畫意與形象之間的單一聯系,在這個過程中,畫者作為主體還要根據自己對繪畫語言的運用與掌握能力、材料的特殊性能等作一個權衡與把握。畫法的使用、語言的排列、材料的篩選都要進行試驗與考量。繪畫作為一種藝術創作和文化創造,它要承載這些基本的語言和信息,而這些語言符號的組織、運用和排列習慣,就能夠造就創作者獨特的繪畫風貌。這些風貌經過長期的提煉與取舍,將會形成畫家個體獨特的語言樣式。

三、創作需要積淀

繪畫創作過程的積淀來自幾個方面:

一是藝術語言的錘煉與積淀,這個過程是得老老實實的對經典學習。這就好比學習武術需要扎馬步、打基本套路一樣,是個積累基礎語言的過程。這一關必須花長期的時間進行訓練。當掌握了一定的語言樣式之后,就得面對生活,用自我的眼光去發現生活、發現自己、發現審美趣味。這就好比帶著幾百萬行走江湖的年輕人,要尋找自己感興趣的東西把它買回家。當然,這個過程也許是“猴子下山”式的東丟西撿。但是作為藝術創作過程,這個“丟了撿、撿了丟”的過程是允許的。畢竟對一個形象的研究必須要反復琢磨才行。而這個虐心的過程,也許才是藝術家創作過程的樂趣所在。

二是多種知識的積累與豐富的文化積淀。藝術品是否具備可讀性,是否具備較高的文化品格往往與此相關。每一個生活在現實社會中的人都得受制于現實的社會氛圍與文化氣場,這使得畫家會在自己的作品當中有意無意地表現了自己的生活態度和文化認知。在對繪畫形象的選擇過程中,就包含了作者對生活中某些事物的頌揚和鄙薄,也是作者人生觀與價值觀的體現。而作者的文化立場與品格修養將決定他的眼界是否具備了社會的普遍意義。所以,各類知識的積淀與文化品格的把握決定繪畫作品的最終定位與文化價值。

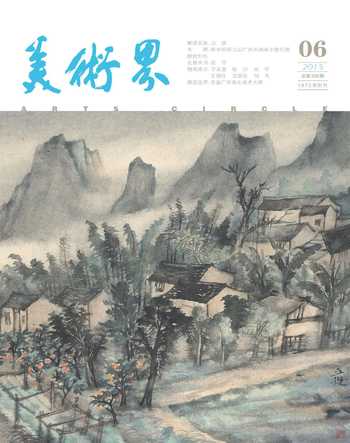

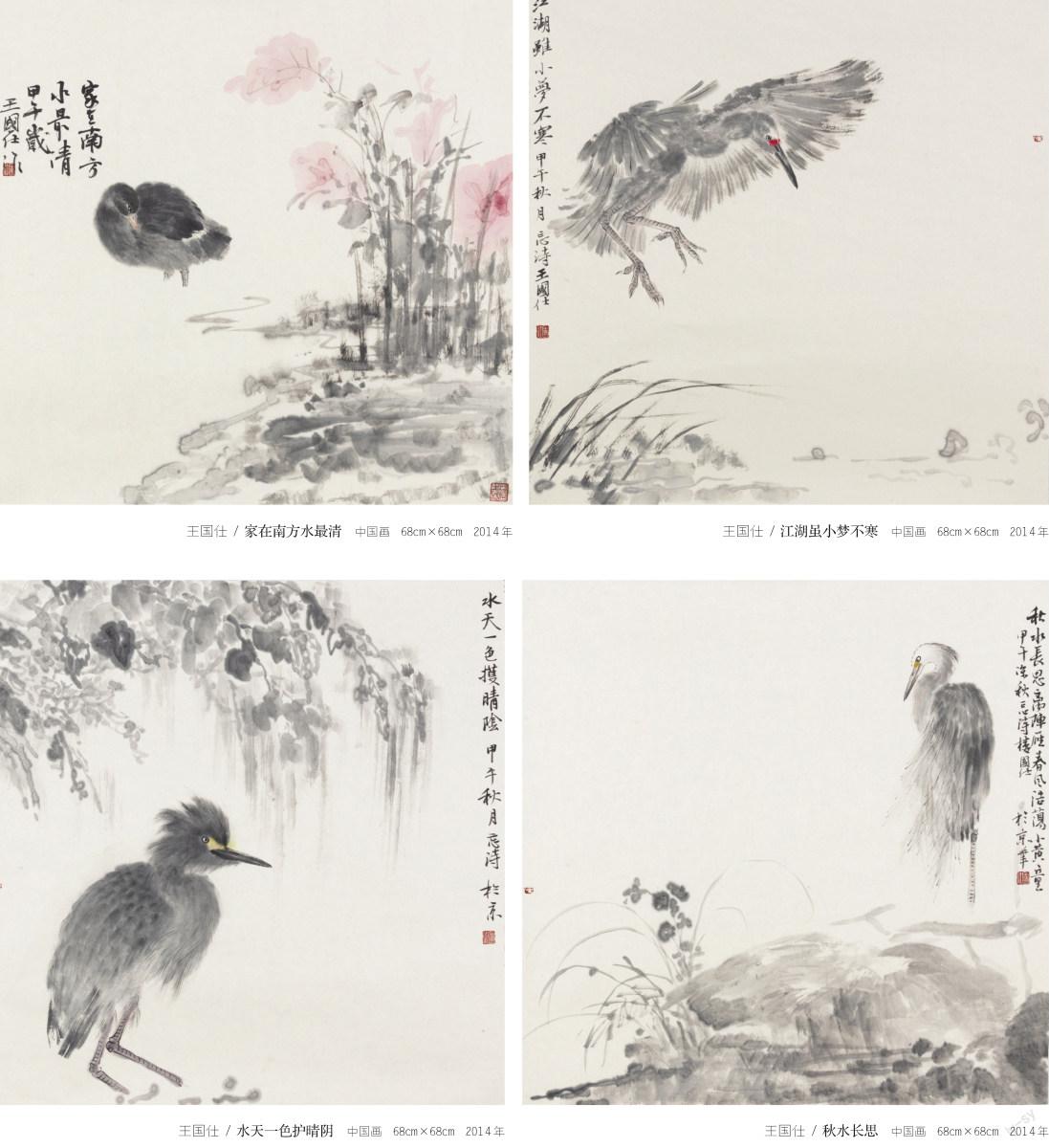

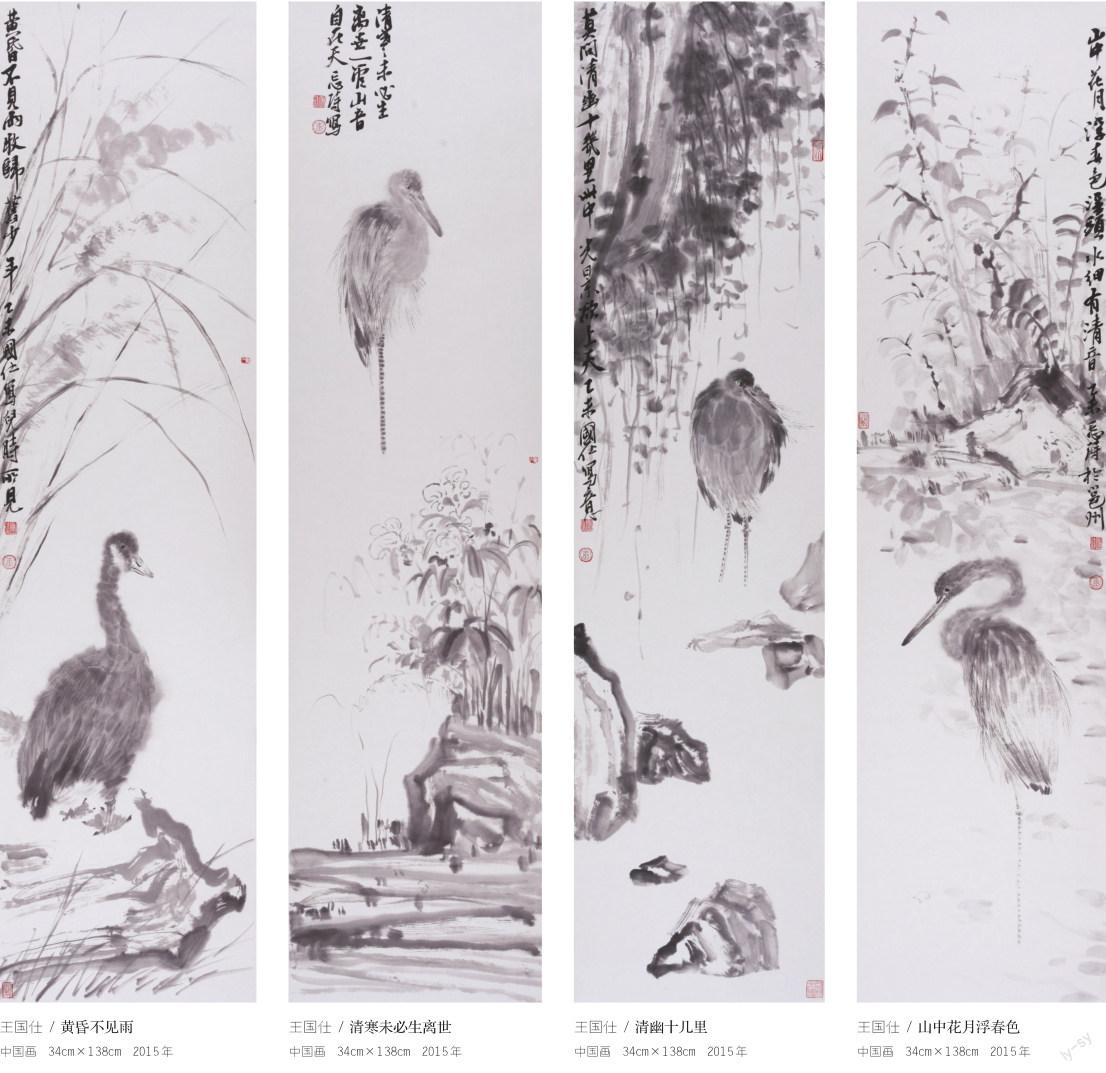

王國仕

1978年生于廣西天等縣,壯族。廣西美術家協會會員。

2008年畢業于廣西藝術學院,獲美術學碩士學位,畢業后留校任教。

2014年于中央民族大學進修。

2015年考取中國藝術研究院美術學博士,師從陳綬祥先生。現為自由職業畫家。作品多次參加國家級、省級展覽并獲獎,多次于專業刊物發表作品。出版有《枕石畫集》等。