鏗鏘玫瑰讀懂“她時代”

2009年,美國女性工作者數量首次超過男性;女性學士學位獲得者已經超過男性;女性經濟實力在不斷提升,多數已婚女性已經成為家中主要經濟來源。在這個過程中,女工的個體意識、群體意識將會更加清晰有力。這是時代心聲,也是讀懂這個時代的一條路徑。

進城的身份困境

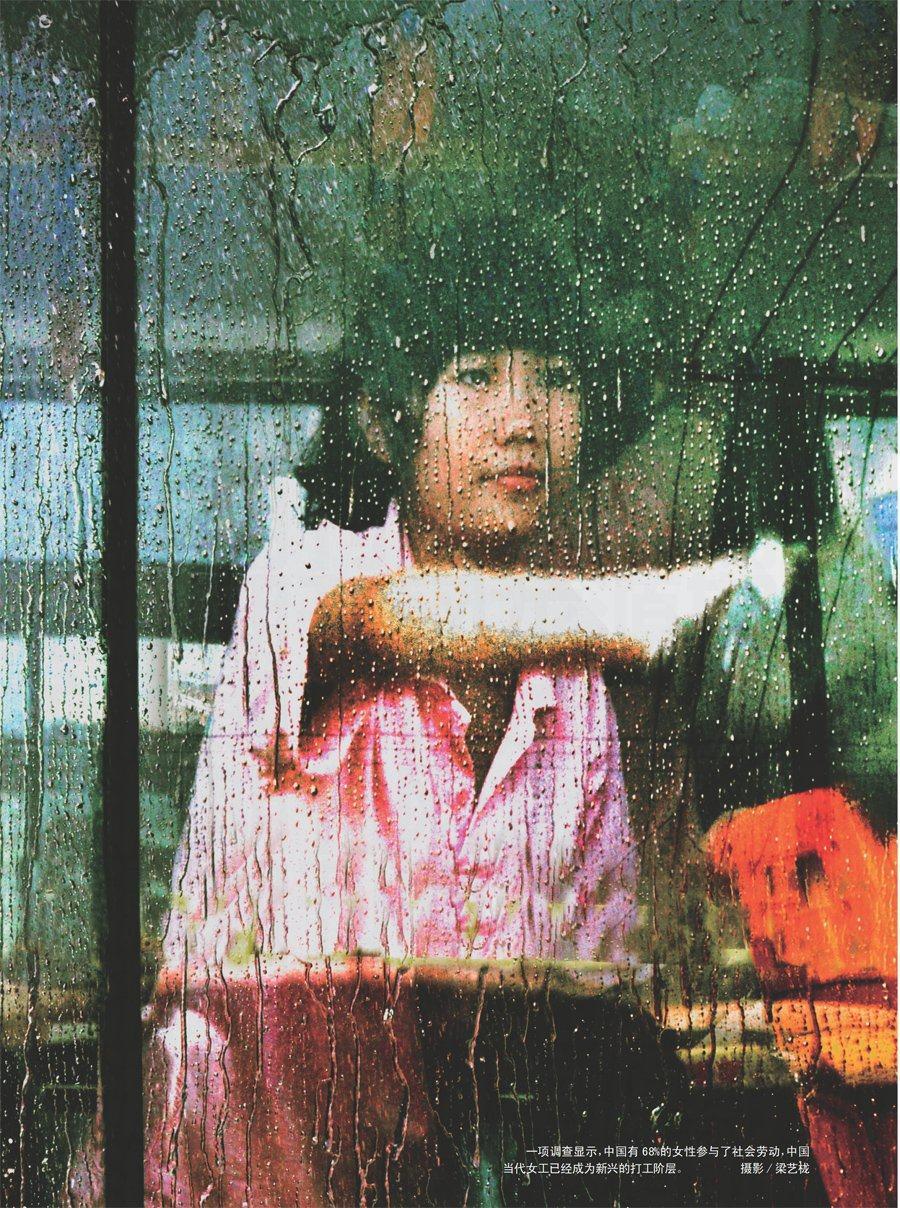

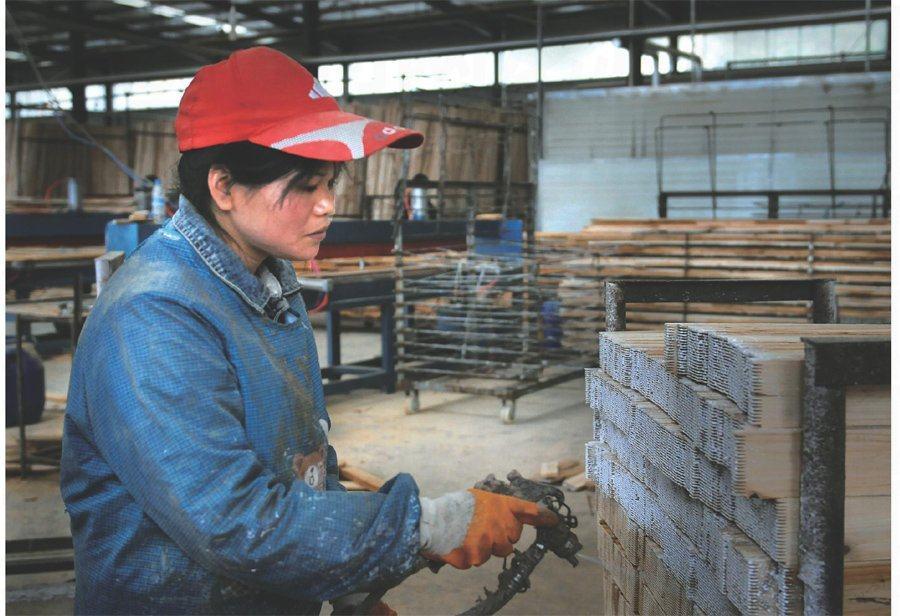

中國當代女工已經成為新興的打工階層。逐漸多的人開始把目光聚焦于這一群體,通過親身體驗、探訪、研究等方式,進行了深入探究。其中,2011年香港理工大學副教授潘毅出版了《中國女工:新興打工者主體的形成》,2013年1月,北京工友之家工作人員呂途出版了《中國新工人:迷失與崛起》。被外界冠以“打工詩人”稱號的鄭小瓊,出版詩集《女工記》。《華爾街日報》前記者張彤禾寫東莞的非虛構作品《工廠女孩》,中文版也即將上市。

把時間指針從“三八”節撥回2012年。2012年農歷12月26日,寶鈺回到了位于河南鄭州郊區的家。不同于以往,只是覺得道路越修越寬,這一次,她“感受特別明顯”:幾乎每家每戶都有車,差一點的有三輪車、面包車,各種豪華車也多了起來。村里人很少像寶鈺這樣去千里之外的深圳,而是選擇了鄭州甚至是村里的工廠。

“我感覺這里的生活很時髦,想想看,還能無線上網,打牌還開著空調!”即便如此,寶鈺卻說:“這里是我心靈的一個港灣,但我不會回去。”這有她個人的原因,她很怕冷,天冷時,就四肢無力,于是更喜歡住在溫暖的南方。

除了天氣,便是一個大眾化的原因:“我習慣了城市快節奏的生活”。寶鈺解釋說:“在城市里,你要買什么東西,樓下就有,你要去哪里,坐上公交車就可以,這在老家是做不到的。”

城市生活的快節奏、便利,消除不了寶鈺內心的矛盾和糾結。“有時候,我也很茫然,不知道該往哪里走。”寶鈺坦承,該回老家,還是待在深圳,還是去另外的城市謀求發展,如線團交織的各種想法令她不安。

對于寶鈺這樣的心理,曾是女工的詩人鄭小瓊感同身受,不僅如此,她深入觀察女工二代,在與女工小玉的接觸中,還寫下了隨感:“她們是一群沒有家,沒有歸宿,徘徊在鄉村與城市的流浪者。如果說她們的父母一代還有家可歸,‘回去修一幢好房子,這是老一代農民工的精神信念,但是對于小玉這一代人來說,連這樣的信念也沒有了,老家沒有任何東西值得她們留戀的了。她們從價值與情感上,早就不認同老家了。”

在鄭小瓊看來,相比于老一代“農民工”的有根的漂泊,如今新生代的打工者,是無根的一代,以“混下去”為生活方向。這正是當下打工者所面臨的困境。

接受媒體采訪時,學者潘毅對這種困境形成的原因做了明確分析:“上世紀90年代中期之后,中國開始推進城市化,城市被賦予現代文明的意義,而農村則成為問題的同義詞,城市化被看成解決問題的根本出路。但緊接著,中國的高速工業化與勞動人口城市化之間的巨大落差,造成了兩億多農民工‘進退兩難的身份困境,他們的勞動權利與生存權利因為這種模糊的社會身份而無法得到保障,使幸福和尊嚴成為距離他們最遙遠的夢想。”

打破歸宿論

鄭小瓊把女工分為三代:第一代是“要走出去”,她們在故鄉看不到任何前途,只能外出;第二代是“要待下來”,相比于前一代只關心工資高低,她們更關心自己能否待下來,關心孩子能否在城市里讀書,或者賺錢買房;第三代是“要融入進去”,特別是在90后這一代人身上感受特別明顯,她們更關注能否融入這座城市,關心城市發生的事情,希望參與其中,有自己的看法。

在張彤禾《工廠女孩》中,東莞被形容為一座機器人之城,沒有記憶之城。剛去那里打工時,鄭小瓊是因為在家找不到工作,看不到前途,才出來尋找機會,“那時,我應該是介于第一代女工和第二代女工之間。”后來因為詩歌寫作,而被廣泛關注,她才從流水線上解脫出來。不過,鄭小瓊一直從內心拒絕做寫作改變命運的典型:“有無數個沒有改變命運的詩歌愛好者,她們讓我心存恐慌,我個人一直反對成為某種標本,但是現實中,我卻不由自主成為別人眼中的標本。”

無論哪一代打工者,她們都想獲得一個好歸宿,以更好地安頓身心,“歸宿論”在她們身上發生了不同的化學反應。但事實是,大批工人在城市里買不起房,于是去縣城買或在老家建,看上去似乎擁有了一個家。在女工身上,還把另一個歸宿即婚姻,當成人生的一種出路,幻想結婚后,人生就會大有改觀。

當記者聯系北京工友之家工作人員呂途時,她的電話鈴聲響起,是《勞動者贊歌》的一個片段。對于在老家建房和把婚姻當成出路這兩種社會現象,她認為這些都是自欺欺人的安慰,人們應該破除關于歸宿的想象。

寶鈺快30歲了,有一個外地男友,沒有結婚。每年回家,她的婚事都是親友之間的重要議題。“我受到嚴重的道德綁架,但我對這些看得很清楚。”雖然用語謹慎,寶鈺的語氣倒很輕松。

在寶鈺眼中,社會對女性的道德綁架包括:對父母要孝順,要早點結婚,做個好女兒、好兒媳、好母親,否則就會被貼上“大逆不道”的標簽。面對這樣的環境,她選擇的解決方法是和父母談一談。“父母掏心掏肺地講他們的道理,我講自己對社會和婚姻的看法。”

“我們討論,并不是為了達成某一個共識,而是在討論的過程中,認清自己的內心,知道自己想要什么,這樣就不至于被財產綁架,被道德綁架。”寶鈺說。

真正的主人翁

2007年底,寶鈺從一名女工,變成了深圳手牽手工友活動室的工作人員,開始為工友服務,她所服務的對象大部分是女工。

寶鈺進手牽手工友活動室時,它發起成立才兩三個月。它的創辦人是一名女工,當時受了工傷,沒有人幫助她,也沒人安慰,便發愿成立一個工友組織。如今,“手牽手”的工作主要有三大部分:女工服務、工傷服務、普法宣傳。

女工作為工友服務的一大內容,這是客觀環境所決定的。“在南方的工廠里,有大量女工,有的工廠只招女工。”寶鈺介紹說,“女工遇到的問題比男工多,有生理問題、性騷擾、強奸、墮胎、流產、被欺騙等,和男工遭遇的相同問題就不用說了,長時間加班、工傷、職業病啊都有。”

從女工變成為女工服務的專職義工,寶鈺完成了從個體意識到群體意識的飛躍,她認為“驅動力”來自于“我有很強的正義感”。在來“手牽手”之前,寶鈺利用業余時間,也參加了類似的義工組織,獲得了一些做義工的經驗。來“手牽手”后,有事她與大家一起討論、解決,充分體會到一個團隊的活力和生機,更能發揮個人的積極作用。“我從來沒有想過,能在這里干六年,這里給我很強的歸屬感。”寶鈺說。

突出個體正是“新工人”包括“新女工”的一大特征。也就是說,相比于計劃經濟時期的女工,新女工從集體生活中跳脫出來,不為既有的傳統道德所逼迫,找到了自己,重視個人權利。越來越多的女工擁有這種“自覺”。

在呂途看來,這是中國新工人崛起的心理基礎,至此,她們成為了這個社會真正的主人翁。“不過個體的訴求,通過個體本身,是一定無法達成的,這時候,就得有集體或者社會的因素發揮作用。這些因素不是自上而下形成的,而是通過很多個個體自下而上形成的,它們目前是混亂的,但也許是積極的。”

最后,把時間的指針撥回到現在,或者更遠一點,撥往未來。只是,和其他女工一樣,寶鈺并沒有想得多遠,她笑著說:“未來?很混亂,理不清楚,你要老想的話,日子就沒辦法過了。”

困惑的不僅有女工本身,在城市化進程劇烈加快的大時代里,應該有更多人了解并關注中國新女工的未來。