楚墓鎮墓獸管窺

艾虹

【關鍵詞】東周;楚墓;鎮墓獸;喪葬文化

【摘 要】在以楚文化為核心的區域相繼出土了一批材質相同、形制相近的鎮墓獸,成為我國后世鎮墓明器的重要源流。文章以考古發掘所見楚墓鎮墓獸為研究對象,對其材質、形制以及使用規制等進行研究,指出至遲在春秋末,楚文化中已經建立起一套較為完備的鎮墓明器使用制度,鎮墓獸經歷了由獸面獸身向人面獸身的演變過程,對后世喪葬文化具有重要影響。

鎮墓獸是先秦楚墓中最為重要的典型器物。自20世紀30年代以來,在先秦楚國所轄區域中已經出土有300件左右,成為東周時期頗具地方特色的喪葬文化現象。本文以考古發掘所獲典型楚墓鎮墓獸為研究對象,對東周時期楚地喪葬習俗中的鎮墓文化進行相關探討。

一、考古出土情況

從考古發掘情況來看,在先秦楚國所轄的今湖北、湖南、安徽、河南及陜西南部地區均有鎮墓獸出土,其中以楚都紀南城為核心的湖北江陵地區最為集中和突出,河南、安徽兩地發現數量較少。

1937年,長沙地區發生了較為嚴重的盜墓活動,期間被盜楚墓中的鎮墓獸出現在世人面前,并開始被記錄和研究。當時這種造型怪異、形象恐怖的隨葬品被日本學者稱為“山神像”“鎮墓獸”[1]或“木雕怪獸像”[2],中國學者商承祚稱其為“楚蛇”“楚

江陵馬山一號楚墓發掘于1982年,“木辟邪” 出土于頭箱正中。整個鎮墓獸是用樹根雕成,總長69.5厘米,頭高40.5厘米,腰間高31.5厘米,尾高32厘米。獸首,四足。四肢呈竹節狀,兩前肢位于軀干右側,兩后肢位于軀干左側。右側第一前腿上刻有蛇一條,右側第二前腿刻出蛇噬蛙圖案,左側第一后腿刻四腿蛇噬雀圖案,左側第二后腿上刻一蟬。出土時頭南尾北,頭作上昂狀,嘴微張,齒外露,腰微低,短卷尾,作行走狀,通體髹暗紅漆(圖四,1)。

1957年發掘的信陽長臺關一號楚墓后室中,出土了一件大型彩繪木雕鎮墓獸(圖四,2),身高128厘米,作蹲坐狀,頭頂插有兩個殘存鹿角,鹿角髹有黑色卷云紋。該鎮墓獸雙耳翹起,雙目圓大,垂舌至腹,胸部繪有雙乳。其前肢上舉,作吞食狀。整個彩繪鎮墓獸雕刻精美,色彩艷麗,是一件十分珍貴的鎮墓獸。

2004年至2005年間,襄陽市文物考古研究所對襄陽市樊城區余崗村的楚墓群進行了第三次發掘清理,其中出土了一件較為特殊的鎮墓獸——虎座鎮墓獸(圖四,3)。其底座為木雕彩繪的臥虎形狀,虎頸向上延伸連接鎮墓獸頭,成為有別于常見的方座或梯形座的鎮墓獸。

以上三種鎮墓獸較為少見,特別是江陵馬山一號楚墓中所出“木辟邪”更具特色,是在充分利用樹木枝干形狀的基礎上,運用雕刻、彩繪方式加工而成,在雕刻圖案的選取上,采用了現實中并不存在的四腿蛇形象,充分展現了鎮墓獸形象的奇妙構思。信陽長臺山一號楚墓中所見鎮墓獸,以圓目、大口作吞噬狀的恐怖形象為特色,充分顯示了其形象恐怖的特征。余崗楚墓中所見的虎座鎮墓獸,以臥虎為底座,將虎、鹿兩種楚文化中具有神秘特色的文化屬性巧妙地結合在一起,在一定程度上與楚墓中常見的隨葬品虎座飛鳥具有一定的相似之處。

通過對考古發掘所見楚墓鎮墓獸進行類型學分析和出土年代進行排序,可對鎮墓獸進行年代劃分。

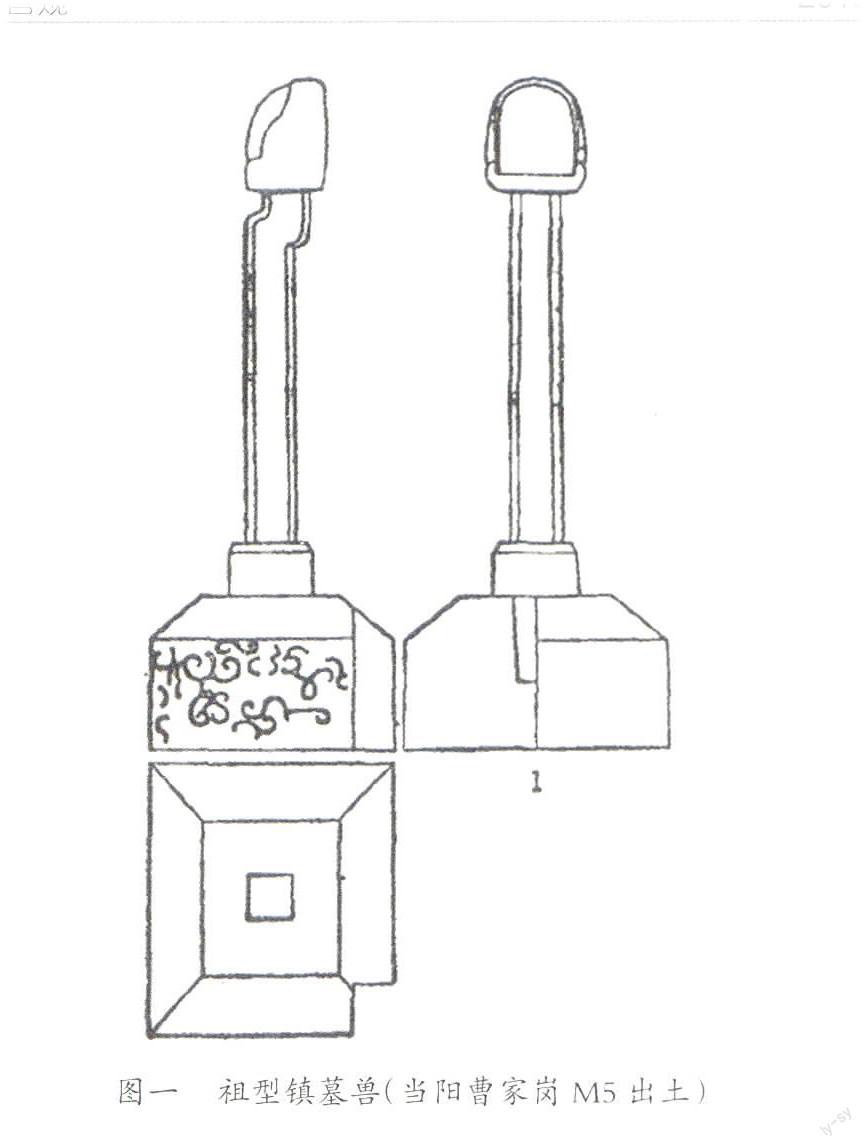

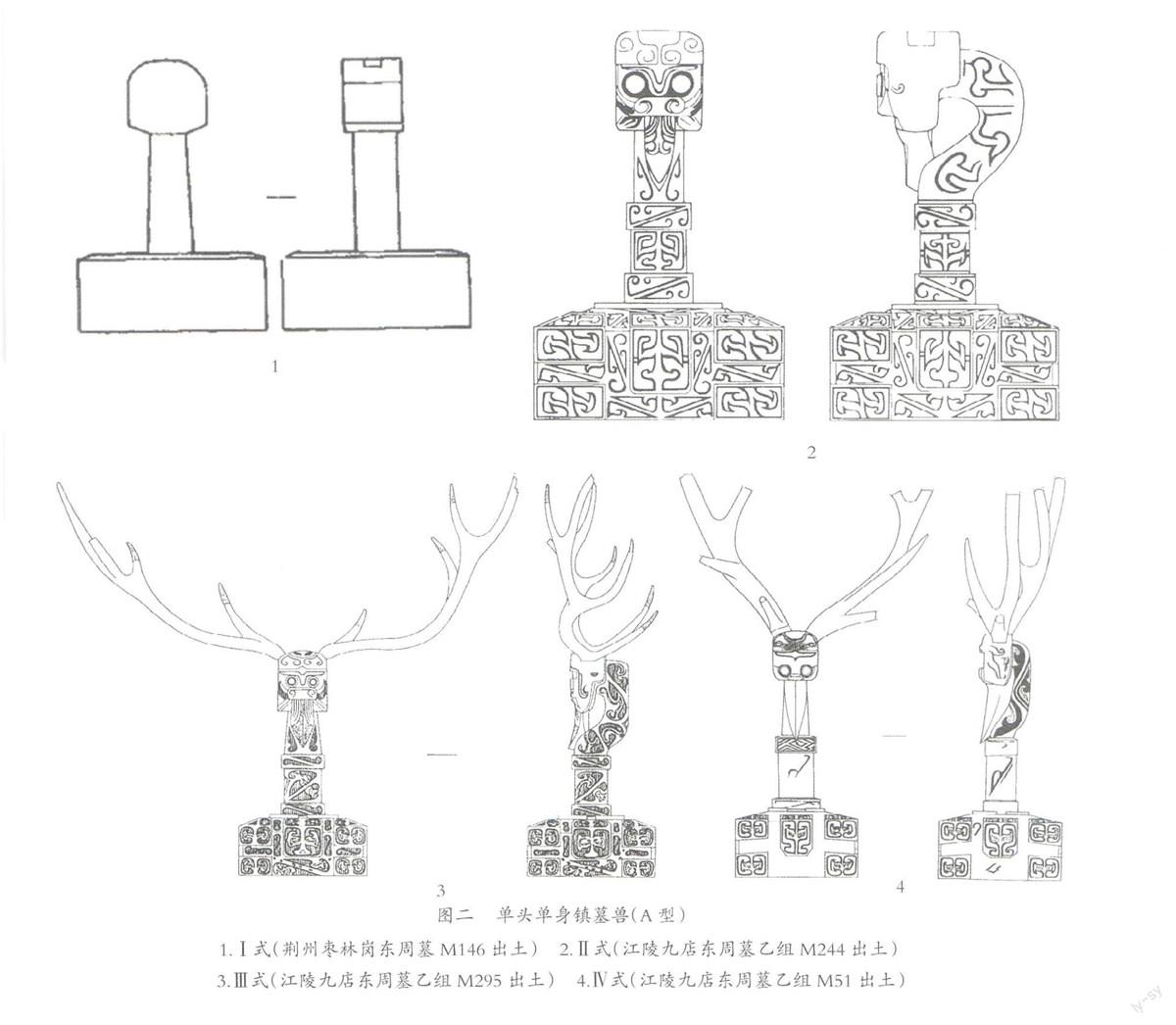

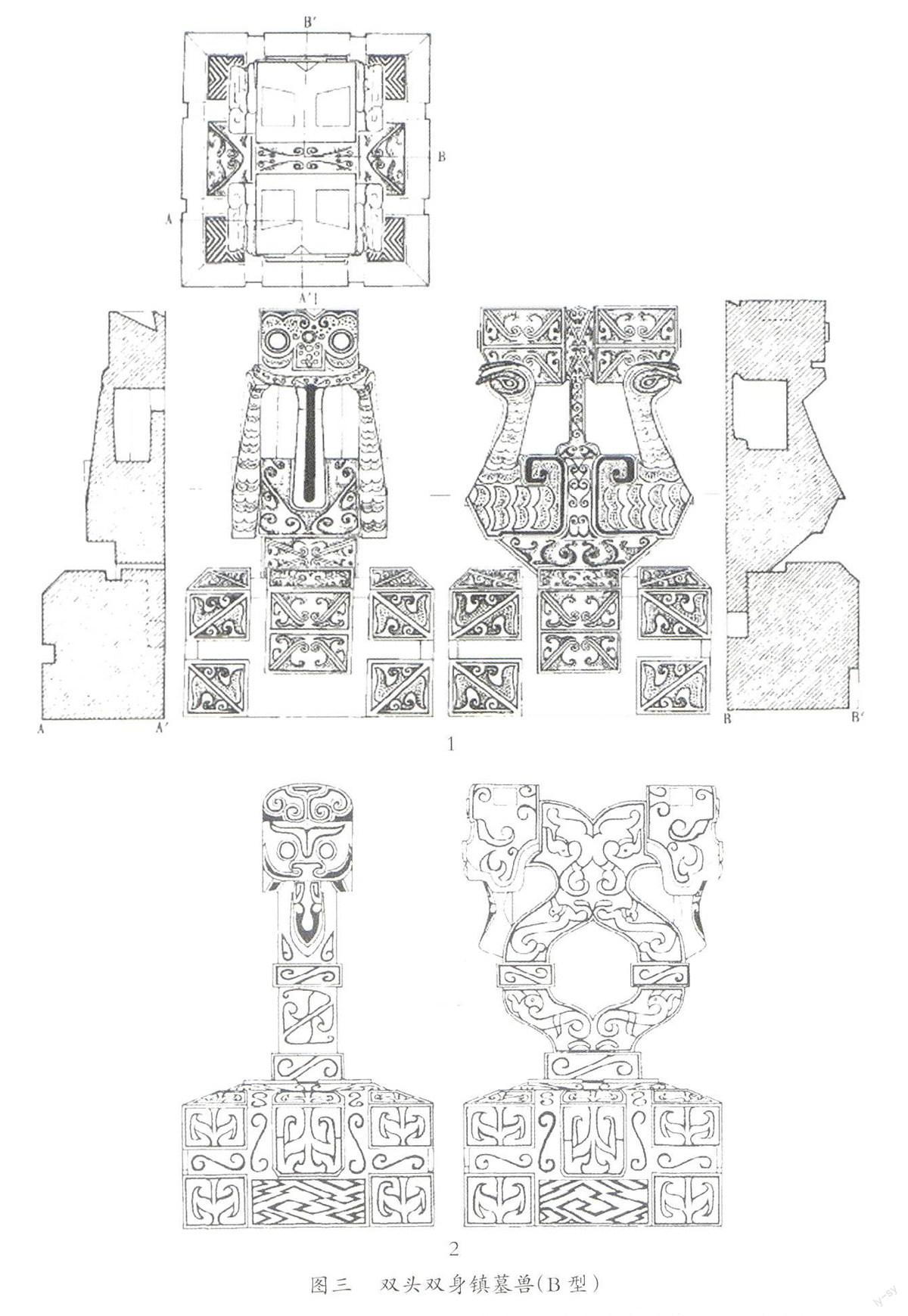

(1)春秋中期至末期:這一階段的楚式鎮墓獸相對原始,多見的為祖形鎮墓獸,個別僅由底座和獸身構成,獸頭頂部沒有插鹿角的榫卯結構。到春秋中晚期后,開始出現較多的A型Ⅰ式和A型Ⅱ式鎮墓獸,一些墓中開始出現B型Ⅰ式鎮墓獸。總體來看,這一階段的鎮墓獸制作相對簡單,造型比較單一,面部形態不甚清晰,是楚式鎮墓獸的肇始期,并得到了初步發展。

(2)戰國初期至中期:這一階段的楚式鎮墓獸在數量和種類上均得到了很大發展。除了上一階段的幾種類型外,以單頭單身鎮墓獸的形制演變最為突出。A型鎮墓獸的四種形制和B型鎮墓獸的兩種形制廣泛地出現在各地的楚墓之中,在底座、獸身、獸頭和鹿角的加工處理方面均取得了很大進步。期間,以江陵地區的鎮墓獸文化最為突出。其整體形象高大威猛,紋飾繁縟,色彩艷麗,是楚式鎮墓獸的繁盛期。

(3)戰國晚期:這一階段的楚式鎮墓獸迅速減少,雙頭雙身鎮墓獸幾乎不見,單頭單身鎮墓獸的種類和數量也大為降低,以A型Ⅲ式和A型Ⅳ式鎮墓獸相對常見。縱觀這一時期的楚墓鎮墓獸,呈現出明顯的衰敗傾向,面部結構相對簡單,尺寸較戰國中期明顯變小,彩繪應用比例降低,表明楚墓中的鎮墓獸文化走向了衰敗。值得注意的是,此時個別鎮墓獸的面部有了類人面的傾向,相對于先前夸張的獸面鎮墓獸而言,威嚴、恐怖之感明顯降低。

三、問題討論

在梳理考古發掘所見典型楚墓鎮墓獸的基礎上,我們可以發現和討論如下問題。

1.形制演變規律

從目前考古發掘所見楚式鎮墓獸來看,絕大多數均由底座、獸身和鹿角構成,按照春秋中期至末期、戰國初期至中期和戰國晚期三個階段來觀察,可以發現鎮墓獸在尺寸上出現了小大

四、結 語

楚文化是一種富有神秘色彩和浪漫主義特色的考古學文化,楚式鎮墓獸是楚文化的典型器物,是當時楚地社會上層喪葬文化的重要組成部分。自春秋中期到戰國末期,形象恐怖、構思奇特的鎮墓獸流行于我國南方,并得以在特定的環境中保存下來,最終成為研究楚國思想文化和生死觀念的重要材料。它有別于木俑,但又與之具有不可分割的文化聯系,同時也巧妙地利用了自然中的麋鹿,最終將人們的審美觀、生死觀和鬼神觀完美地合為一體,并對后世鎮墓獸產生了重要影響。

(本文在撰寫過程中得到了河北大學博物館李文龍研究員的指導,特此感謝!)

————————

[1](日)水野清一:《關于長沙出土的木偶》,《東方學報》1937年8期。

[2](日)枚原末冶:《傳長沙出土的木雕怪獸像》,《寶云》1938年21冊。

[3] 商承祚:《長沙古物聞見記·續記》,中華書局,1996年。

[4] 湖北省荊州地區博物館:《江陵雨臺山楚墓》,文物出版社,1984年。

[5] [16] [17] [18] [20] 湖北省文物考古研究所:《江陵九店東周墓》,科學出版社,1995年。

[6] 湖北省博物館,荊州地區博物館,江陵縣文物工作組:《湖北江陵拍馬山楚墓發掘簡報》,《考古》1973年3期。

[7] [21] 湖北荊州地區博物館:《江陵馬山一號楚墓》,文物出版社,1985年。

[8] 湖北荊州地區博物館:《江陵天星觀一號楚墓》,《考古學報》1982年1期。

[9] 湖北宜昌地區博物館,北京大學考古系:《當陽趙家湖楚墓》,文物出版社,1992年。

[10][15] 湖北省荊州博物館:《棗林崗與堆金臺——荊江大堤荊州馬山段考古發掘報告》,科學出版社,1999年。

[11] 湖南省博物館:《湖南臨澧九里一號大型楚墓發掘簡報》,《湖南省博物館館刊》2011年第8輯。

[12] [22] 河南省文物研究所:《信陽楚墓》,文物出版社,1986年。

[13] 陜西省考古研究所,商洛市博物館:《丹鳳古城楚墓》,三秦出版社,2006年。

[14] 湖北省宜昌地區博物館:《當陽曹家崗5號楚墓》,《考古學報》1988年4期。

[19] 長沙市文物考古研究所:《長沙市馬益順巷一號楚墓》,《考古》2003年4期。

[23] 襄陽市文物考古研究所:《余崗楚墓》,科學出版社,2011年。

[24] 耿華玲在其碩士論文和相關文章中均認為楚墓鎮墓獸出現于湖北、湖南、河南和安徽四省,而忽視了曾一度屬于楚國統治疆域的陜西南部。據查,陜西南部的丹鳳古城楚墓亦發現有典型的鹿角,應為楚墓鎮墓獸的殘跡。

〔責任編輯:成彩虹〕